簡介

硯台的材料豐富多樣,除端石、歙石、洮河石、澄泥石、紅絲石、砣磯石、菊花石外,還有玉硯、玉雜石硯、瓦硯、漆沙硯、鐵硯、瓷硯等,共幾十種。從唐代起,廣東端溪的端硯、安徽歙縣的歙硯、甘肅南部的洮硯和山西絳縣的澄泥硯,被並稱為“四大名硯”,其中尤以端硯和歙硯為佳。

我國的許多地方都產石硯,山東的紫金石硯和龜石硯,大汶口一帶的燕子石硯,即墨的田橫石硯和溫石硯,蓬萊的砣磯石硯,臨沂的薛南山石硯和徐公石硯,曲阜的尼山石硯,泗水的魯柘澄泥硯,河南濟源的天壇(盤古)硯,安徽宿縣的樂石硯,江西修水的赭硯,吉林松花江下游的松花石硯,合川的嘉嶺峽石硯,甘肅嘉峪關的嘉峪石硯,寧夏,青海的賀蘭石

硯,浙江江山的西硯,湖南湘西的水沖硯等等。但自唐代起,端硯,歙硯,洮硯,澄泥硯和紅絲硯便特具聲名。澄泥硯屬陶,其餘四硯皆為石硯。

端硯

端硯,始於唐代,盛於宋。端石出產於廣東省高要縣和肇慶市一帶,其顏色以紫色為主調(分為青紫———紅紫十多種),另有灰色、青黑色、青色和綠色等。其主要特點是石紋豐富,有青花紋(硯面上帶有青黑色花紋)、硃砂釘(如堅硬的紅色釘頭般的斑點)、五彩釘等,另有形似動物眼睛的“石眼”。端石的“石眼”為輝綠岩凝結物,也有石連蟲化石。其中的“鴝鵒眼”形似八哥眼,圓暈中還有“瞳仁”,是“眼”中上品。

鑑別硯時,用手指敲打硯,聽其聲。發出金屬聲的,表明石質堅硬、密度高;木聲表明石質溫和,密度低;若發出的聲音似瓦聲,則表明石質粗糙。古人將端硯的特點概括為“溫潤如玉,扣之無聲,縮墨不腐”,這表明“無聲”的端硯為上品。“無聲”的硯,並不是指敲打時聽不到聲音,而是發出的聲音溫和、細微。值得注意的是,硯石時發出的聲音也取決於硯的厚度。

歙觀

歙觀,出產於江西省婺源縣與安徽省歙縣交界的龍尾山一帶(羅紋山)。歙硯始采於唐代開元年間(713年—741年),於南唐時期興盛起來,南唐李後主曾派專門的硯務官製作官硯。歙硯還一度得到歐陽修,蘇東坡等人的推崇。

歙硯的石品很多,主要分為羅紋類、眉子、眉紋類及金星和金暈類。古代稱:“羅紋硯,其紋如羅絲精細,其色青瑩,其理堅密。刷絲羅紋硯銀色刷絲如發之密”。金星羅紋,是指硯面融有穀粒的結晶物,在光線照耀下猶如天空星斗,金星久研磨而不褪,且越磨越亮,是歙硯中的佳品。眉子硯,“紋若甲痕,如人畫眉,遍地成對”。

洮河硯

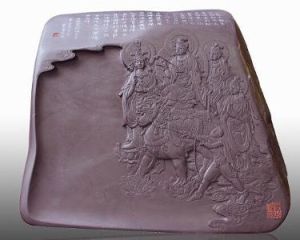

洮硯,產於我國甘肅省臨潭縣境內洮河,故而得名,它已有1000多年的歷史。洮河硯取材於深水之中,非常難得,是珍貴的硯材之一。洮河石質地細密晶瑩,石紋如絲,似浪滾雲涌,清麗動人。洮石有綠洮、紅洮兩種,其中尤以綠洮為貴。洮硯適用於雕刻大面積的圖意,雕刻手法有浮雕、透雕、高浮雕等,其雕工質樸,清晰感強。

製作洮硯最好的石料是“老坑石”,產於卓尼縣喇嘛崖和水泉灣一代。而老坑石中的極品,當屬“鴨頭綠”,碧綠如藍,輕撫如嬰兒肌膚,儲量極少,自宋末就已斷采,能否重現不得而知,現今每得一塊鴨頭綠可視之為千年古董。硬度在摩式3.0左右,最適宜研磨,顆粒直徑0.01mm以下,發墨快而顆粒細,密度在3.05g/cm³左右,儲墨久,容易清洗不滲墨。

澄泥硯

澄泥硯,屬陶瓷硯的一種非石硯材。其製作方法是:以過濾的細泥為材料,摻進黃丹團後用力揉搓,再放入模具成型,用竹刀雕琢,待其乾燥後放進窯內燒,最後裹上黑臘燒制而成。澄泥硯的製作始於晉唐時期,興盛於宋朝。其特點是質地堅硬耐磨,易發墨,且不耗墨,可與石硯媲美。澄泥硯的顏色以鱔魚黃、蟹殼青和玫瑰紫為主。唐時,虢州(今河南 靈寶縣南)已成為制澄泥硯的著名產地,在現代,澄泥硯的產地有河南洛陽、河北鉅鹿、山東青州、山西、絳州、湖北鄂州、四川通州和江蘇寶山等地。

綜述

“中國名硯”牌匾

“中國名硯”牌匾我國的墨硯除了使用價值以外還有很高的藝術觀賞價值。漢代的硯,其側就刻有鳥獸圖案。隨時間的推移,雕刻工藝越來越精湛常是一個墨硯,就是一個絕妙的工藝品。以致有些硯台,專為觀賞而做。從唐代起,廣東端溪的端硯、安徽歙縣的歙硯、甘肅南部的洮硯和山東的魯柘澄泥硯被並稱為“四大名硯”,其中尤以端硯和歙硯為佳。

鑑別方法

首先,看石色。用絨布蘸水在硯池上輕輕擦拭,沉積的墨銹被抹去,露出原石的三種石色。紫色、綠色和白色,可以觀察到老坑硯石色彩斑斕;歙硯大體呈黑色、墨綠色,有天然生成的紋理;洮河硯呈墨綠、碧綠、輝綠、翠綠、淡綠、灰綠等色相;澄泥硯以硃砂紅、鱔魚黃最為名貴,總體呈黃色和土黃色。

其次,看品種。端硯常見的有魚腦凍、盪青花、水紋、金錢線和石眼等品種,重量偏輕,紋理清晰,這與硯石的形成結構有關;歙石與洮河石結構密實,歙硯以金星、眉子、細羅紋、水浪紋等天然生成的紋理區分,“殘墨入水一濯即瑩潔,煥然如新”;洮河硯特徵多呈現黃膘水紋,手感堅而硬,即使在經常磨擦的硯面和硯底部位,也相對光潔;澄泥硯由泥陶配燒而成,它與端、歙、洮有很大區別,其硬度低,用雕刻刀在硯背鏟幾刀就能辨別石質的優劣。

第三,看雕工。端石、歙石、洮河石屬泥岩板頁結構,雕刻時易發揮制硯者的特長。所以自唐以來,端硯、歙硯、洮河硯的雕工精細。端硯雕刻重視“動”和“線”的表現;歙硯素以精細見長,有濃厚的地方風格,以浮雕淺刻為主,不採用立體的鏤空雕。由於受到磚雕的影響,會出現深刀雕刻;洮河硯雕刻使用浮雕和透雕兩種技法。透雕是在浮雕的基礎上鏤空其背景部分,這是洮硯雕刻藝術中最具特色的技藝,真實感、立體感很強。當然,澄泥硯在雕刻方面更容易上手,它十分注重圖案和造型,雕刻形式多樣,色澤典雅秀麗,顯得古樸大方。

硯石選購

隨著時代的發展,硯的實用性慢慢的淡化,而它的文物價值和藝術價值,也隨之得到升華,一個好的高檔次的硯,不但可以作為珍貴的禮品贈送朋友,而且還是拍賣和收藏的寵兒,如果是材質佳、流傳有序的古硯,那么它的價值則更高。所以要鑑別硯的優劣是十分重要的,具體來說,我們可以從品、工、質、銘、飾等五個方面來鑑別:

品

指明的是硯的品相和外形,硯的造型品相一般以長方形,正方形,圓形,橢圓形為上品。

工

指明的是硯的雕啄,硯雕琢的優劣決定了其藝術價值的高低。

質

指明的硯的質量,硯的標準質量應是:溫潤如玉、堅實細膩、易發墨、不吸水、不損傷筆鋒、夏天儲水不易腐、冬天儲水不易冰。

銘

指硯的雕刻者在硯的某個部位題詩或作句,像這樣的硯一般能提高其藝術價值。

飾

指明硯的裝飾,如:錦套、硯匣之類,雖說然這些東西只作美護和裝飾作用,但對硯的優劣也起襯托作用。

使用與保養

平時儲水硯也需要滋潤,平時需要每日換清水貯之,硯池不宜缺水,以前的人叫做「養研」。

使用須換清水可別偷懶直接以養硯研水磨墨,也別以為用茶、糖水磨出來的墨會「別有特色」,這些東西和墨相混會使墨色大減,也不能發墨。熱水傷潤損墨,切記避免。

用後刷洗硯石使用之後,必須將餘墨滌去,不可使之凝於硯上。不然殘墨乾則結成渣塊,第一妨礙研磨,第二傷筆亳,且會損害硯面。若與新墨相混,則無下墨或發墨之利。

清洗注意洗的時候可以用絲瓜穰等物助之,但不可以堅硬之物用力擦拭,以免傷害光滑美麗可愛大方的硯面。如果須要帶出去的話,最好陰乾,不要用紙類擦拭,以免殘屑留存,與墨相混。

新墨輕磨新墨稜角分明,若用力磨易損傷硯面,使用時輕輕磨就可以了。

將墨取出研墨之後,即須將墨取出,不要一直放著,否則墨與硯膠黏難脫,易損硯面。若不小心黏住了,可別用力拔,可先用清水潤之,將墨在原處鏇轉,待其鬆脫後再取出。