作品概述

《廣西僮族簡史》(初稿)系壯學宗師黃現璠研究壯族歷史的開拓之作。是中華民族史上第一部系統研究壯族歷史的專著。廣西人民出版社,1957年6月第1版。它是在《廣西僮族史略》專稿[由廣西師範學院(現廣西師範大學)印,現藏於廣西第一圖書館]的基礎上修改、補充資料後正式出版的論著。內容涉及到壯族的分布和起源、社會組織、革命鬥爭史、生產、衣食住、婚喪習俗、文化藝術、語言文字、教育等。此書在國內外產生重大的影響。正如日本壯學研究的開拓者塚田誠之教授所言:作為壯族歷史研究中至今仍閃爍光輝的《廣西壯族簡史》一書的著者名響中日學術界......《廣西壯族簡史》是在中華人民共和國成立後政府實行民族平等政策以及廣西壯族自治區即將成立的時代背景下,著者站在壯族人的立場上,基於豐富的實地調查和嚴謹細緻的文獻考證,從而撰成的一部有關壯族自古以來針對各種歧視壓迫而奮起鬥爭的反抗史。

創作背景

一、實地調查

1949年後,中華民族不再任由外人欺辱。黃現璠為之興奮,他將歷來對中華民族的憂思情感著重轉向了廣西少數民族,將精力和熱情放在了廣西少數民族的社會歷史調查和研究事業中。他的治學重心轉到了少數民族歷史與文化研究上,尤對本民族(壯族)傾注心血,不惜窮半生之力。他在調查研究中,十分重視收集殘存於少數民族地區及土司後代手中的原始史料。這是因為少數民族一般保存著語言,而少有文字,歷代有關少數民族歷史、文化記載的書籍大都是漢籍,其記載頗多歧視歪曲及訛化。這就使得從事少數民族史研究尤為艱難,需作實地調查,收集第一手資料。為此,從1951年6月,他應邀參加中央民族訪問團到1957年《廣西壯族簡史》出版期間,多次帶領學生或調查組成員,爬山涉水,歷盡艱辛,深入廣西崇左、龍州、憑祥、天等、德保、大新等地的壯鄉瑤寨苗家進行調查訪問,收集到一大批珍貴資料。隨著壯族社會的發展與變遷,這些資料彌顯珍貴,直到現在,仍然是壯學研究不可或缺的重要資料。

之後,黃現璠將其中一部分資料整理出數十萬字的調查報告,報告中力陳把廣西省改為廣西壯族自治區的必要性,從理論上為廣西的民族自治規劃提供了依據,“為成立廣西壯族自治區提供了史料準備”。黃現璠多次調查所集史料,整理成《廣西壯族史略》一書初稿,翌年6月,經過對初稿的修改補充,定名《廣西壯族簡史》出版。

二、時代背景

中華人民共和國成立後,中央政府即開始實施維護少數民族的權益和文化傳統的民族政策。為此,站在少數民族立場上論述少數民族的歷史成為了可能。從當時的廣西看,1952年12月廣西省成立了桂西僮族自治區(1956年3月改稱桂西僮族自治州),1957年3月前後。有關設立“廣西僮族自治區”的區域規劃討論全面展開,因而各界對壯族的關心日益增高(1958年3月廣西僮族自治區成立)。《廣西僮族簡史》就是在這樣的歷史背景下,同時也是在周恩來總理的鼓勵下於1956年6月問世的。雖然時代已經不同,《廣西僮族簡史》為黃現璠多年的研究成果,但它的出版與當時的政治形勢(關於合與分的問題)以及意識形態(周恩來語:“有人說壯族特點少。壯族留下來的歷史痕跡是比較少些,但壯族有自己的語言、文化,這些都是它的特點......我們只要從事實出發,毫無疑問就該承認壯族是一個民族")上的潮流顯然有著一定程度的關聯。

作品特點

一、民族史志新模式的誕生

廣西僮族簡史封面

廣西僮族簡史封面《廣西僮族簡史》雖說是“簡史”,但論述的範圍較為廣泛,內容涉及到壯族的分布和起源、社會組織、革命鬥爭史、生產、衣食住、婚喪習俗、文化藝術、語言文字、教育等。這種新模式與後來由《壯族簡史》編寫組編寫的《壯族簡史》(1963年初稿,1980年正式出版)比較而言,雖然兩書細節上稍有差別,但顯而易見,《壯族簡史》的體例大體上繼承著《廣西僮族簡史》的新模式。中國民族學研究領域中存在的單系進化論可說是在新中國成立後確立的。黃現璠於《廣西僮族簡史》中論及的“原始亂婚”、“對偶婚”、“單婚”等,援引的是摩爾根《古代社會》中單系進化的婚姻和家庭形態觀點。同時,他對壯族婚姻習俗中“不落夫家”的解釋,同樣屬摩爾根的單系進化論。可見黃氏早年就已意識到社會的發展階段並非是按照馬列主義的模式進行。《廣西僮族簡史》具有的以上特點,幾乎在新中國成立前的民族志(不是所有)中大都難得一見。由此而言,《廣西僮族簡史》無疑屬於社會主義制度下民族志記述新模式的開山之作。

二、對壯族認識客觀

對壯族的客觀認識,可說是《廣西僮族簡史》的突出特點。黃現璠以與其它著作不同的獨特視點展開了他的論述。他在充分評價了壯族擁有勤勞、勇敢、智慧等優良傳統的同時,還指出了壯族人民長期生活貧困,歷來遭受漢族統治階級的壓迫剝削以及新中國成立之前的壯人社會地位低下等存在的問題。這種認識的背景,首先可以追溯到作者早年於北京師範大學就讀時曾遭受過同學蔑稱為“南蠻子”的歧視經歷和感受。當然,還關聯到新中國成立之前壯族人歷史上長期遭受歧視的狀況,從當時的新聞報刊登載的“讀者來信”中可窺一貌。但是在《廣西僮族簡史》中,黃現璠將漢族歷來壓迫少數民族的主體限定在漢族的統治階級。而對漢族民眾的認識是‘壯族人民與漢族人民共同反抗壓迫”(同書第49頁)。黃現璠的這種認識可說客觀地表明了壯族歷史上發生的時代環境變化。

黃現璠對壯族的認識模式,並非像劉介那種漢族與非漢族的單純二元對立認識模式,他注意到了階級對立的關係。但是,他的這種階級對立的認識模式常被人任意曲解或蓄意惡解為壯族長期遭受著漢族壓迫,從而上綱上線到民族對立。這種曲解或惡解在反右運動中對黃氏的批判言論中充分表現出來。

三、進化主義的觀點

《廣西僮族簡史》的問題點表現在作者的進化論認識。黃氏於書中指出:壯族通過與漢人的接觸和交往即可將(壯族的)落後文化向(漢族的)先進文化靠攏,從而發展進步。他還指出了壯族稻穀收穫中使用的割穗用具的“陳舊落後性”和“效率低下性”。黃現璠認為存在著生產力優先的歷史背景。壯族處於文化低級階段,但明顯可見尚未脫離“社會的發展由低級向高級演變,由後進向先進轉化”的進化論認識觀念。

四、主張壯族土著說

新中國成立後,與作為壯學研究對象的社會發展階段論一道被重視的是壯族族源研究。關於壯族族源,黃現璠主張土著說。他認為廣西早期的住民(春秋以前的商、夏、周時代)皆為土著。他對廣西土著歷史上與四川南部的古代民族“僚”人之間以及與四川、貴州、湖南西部 的西南諸民族之間的關係進行了論證分析。黃氏否定了顧炎武以來的“越人起源說”。同時,也否定了當時存在的廣東起源說和江浙起源說。《廣西僮族簡史》出版時,作者雖然無法參考後來發現的柳江人化石(1958年)、甑皮岩人(1973年發掘)人骨的研究成果,但以後的民族學研究成果表明,民族學界主張廣西壯族土著——越人(百越,特別是駱越)起源說的觀點成為主流,可見黃氏的先見之明和研究之功。

五、對壯族歷史文化的認識

關於壯族文化,黃現璠於書中認為:壯族長期吸收著漢族文化,系中國少數民族中文化最為發達的民族。列舉了壯族擁有以水稻耕作為中心的發達農業,壯民多居住在肥沃的平原(同書第84頁),長期與漢族交往、通婚,不斷吸收漢族文化的“優良部分”,從而豐富了自己的民族文化等壯族文化發達的成因(同書第85頁)。

另一方面,黃氏於書中對本族文化的優良性又予以了充分的肯定,他認為雖然“壯族借用了不少外來語從而豐富了自己民族的語言”,但同時明確指出這種吸收並未破壞壯族固有的民族特性(同書第91~92頁)。這反映出他不是在肯定那種任其自然全盤吸收漢族文化的態度,體現出他對壯族文化的獨特性以及在吸收漢族文化時壯族應本著“他為我用”的主體性精神有著充分的自主意識。在這點上,黃現璠的民族自主觀與其他學者的民族同化觀截然有別。

六、對於壯族經濟活動的反思

塚田誠之撰《黃現璠の生涯》

塚田誠之撰《黃現璠の生涯》關於壯族經濟生產活動,黃現璠於書中指出了壯族社會生活存在的多方面問題:即壯民過去只從事農業耕作,極少從事商業貿易活動,生產水平偏低,農作物種類過於單調,雖然土特產特別豐富,但交通不便,難以運出外售,大部分壯民讀書少,識字水平低,不會說廣東話,國語,因而在圩場上無法與漢族商人交流溝通,缺乏商貿的基本知識等等(同書第57~58頁)。在當時那種一味專注於農業生產,只顧擴大農作物產量而不顧平衡發展的時代風潮中,黃現璠基於事實的這些客觀認識尤為難能可貴和頗有價值。

七、政策關聯

《廣西僮族簡史》中明顯可見與中央的民族政策密切關聯的內容。例如黃氏於書中對創設壯族文字以拉丁文表記的“僮文方案”政策給予了極高的評價(同書第99頁)。“僮文方案”於1955年制定出了草案,1957年正式開始實施。它是沿著少數民族文字應有的權利實現原則而定的,現實中作為“文盲”的對策被寄予了莫大的期望。,他進而對新中國成立後中央政府制定的民族政策給予了高度評價。反映出黃現璠的論述與政策的關聯。

作品風格

《廣西僮族簡史》一書相比較黃現璠以往的名著,如《唐代社會概略》、《宋代太學生救國運動》等書有著完全不同的風格。除了繼承以往的風格,如著作的脈絡、觀點,也是在厚厚的文獻史料堆積之下而産生的。從全書的內容看,無一不是在引用了若干條的歷史資料後方下筆得出結論,引用之嚴肅,引用之廣泛,均是現代學術作品中極少出現的。他博覽群書,認真輯錄,自由思想,獨立精神,這些極其重要的精神,均有體現;另外,他於書中採用了部分“口述歷史”資料和"田野調查資料",開始突破近代產生的二重證據法而運用“三重證據法”。所謂“三重證據法”,是指將歷史文獻、考古史料、口述歷史或調查材料三者結合起來的治史法。即將“口述歷史”資料、"田野調查資料"與"文獻史料"相互結合印證和補充,確保歷史的真實性和客觀性。由於僮族的文獻史料在歷史上遺留不多,許多民族文化遺留在自己的民族記憶里,保留在人們的口口相傳中。為了保存這些民族的文化精髓,口述歷史無疑是“還原”這些民族歷史的最佳方法。這種新的治史風格,雖然在以往的論文裡已有所運用,但在《廣西僮族簡史》中表現顯明。此後,在黃現璠對民族史和壯學研究的大量論著中隨處可見。成為黃現璠學術作品的一個新的開創性的風格。

作品看點

看點一、

《廣西僮族簡史》(初稿)系歷史學家黃現璠研究壯族歷史的開拓之作。是中華民族史上第一部系統研究壯族歷史的專著,也是一部純學術的著作。若要了解壯族和研究壯族,他是必讀的參考書。

看點二、

通過閱讀《廣西僮族簡史》一書,表明1949年後,民族志的記述體例除了包含有革命鬥爭、階級鬥爭,摩爾根的單系進化論內容等程式化連續性外,還存在著以黃現璠為代表的站在少數民族立場和視點上展開記述的民族志模式及社會形態非五種方式(原始社會、奴隸社會、封建社會、資本主義社會、社會主義社會)的連續性。可見1949年後民族志的記述模式存在著雙向發展的連續性。

看點三、

《廣西僮族簡史》是一部純學術二十世紀五十年代的作品,與當代學者的作品大不相同,很多當代學者喜歡率性發揮,歷史上一句三五字短語,他就能夠引申出三五千字的觀點,這種學術觀點的最終偏離,實在是不可避免的災害。博覽群書,認真輯錄,自由思想,獨立精神,這些表面上看有些虛晃晃的東西,放到做學問上,那就是極其重要的根基之一。《廣西僮族簡史》一書的內容、思想精神、價值與今的浮躁創作的作品相較,已不可同日而語了。

評價

一、

“他撰著的《廣西壯族簡史》是我國第一部系統研究壯族歷史的專著,填補了我國民族史研究的空白”。

二、

《廣西壯族簡史》是在中華人民共和國成立後政府實行民族平等政策以及廣西壯族自治區即將成立的時代背景下,著者站在壯族人的立場上,基於豐富的實地調查和嚴謹細緻的文獻考證,從而撰成的一部有關壯族自古以來針對各種歧視壓迫而奮起鬥爭的反抗史。書中除主要敘說壯族在歷史上被封建統治王朝置於的政治和社會不平等地位以及壯族人民對此所作的諸多不屈不撓抗爭外,著者還主張:壯族在數千年的歷史長河中維持著本民族傳統的同時,一邊吸收著漢族先進文化的一面,一邊逐步形成了本民族固有的優秀文化,以及壯族是廣西的土著民族。這些主張富有創見,以致備受學術界注目。這不僅使《廣西壯族簡史》在壯族研究史上具有了劃時代的里程碑意義。同時,透過其書,也可一窺黃教授對壯族人民懷有的熱愛之心和深厚感情。

三、

他將大量實地調查所獲得的第一手史料與歷史文獻有機地結合起來,運用自己博古通今的史眼史才、深厚的考據學功底和古文字學識,去偽存真,客觀地寫出了自己民族的第一部歷史(廣西壯族簡史),從而結束了具有數千年悠久歷史的壯族沒有一部完整歷史記載的歷史,可謂具有劃時代的里程碑意義。

四、

黃現璠將多次調查所集史料,整理成《廣西壯族史略》一書初稿,翌年6月,經過對初稿的修改補充,定名《廣西壯族簡史》出版。“這一開拓性的研究成果,不僅填補了壯族史研究的空白,而且為宣傳壯族,讓世人了解壯族,確立壯族的歷史地位,爭取民族的自治權利和廣西壯族自治區的建立,都具有積極的意義。”“壯族是我國少數民族中人口最多、經濟文化發達、歷史悠久的民族,但在黃老之前,還沒有一部自己獨立的歷史著作。壯族有自己獨立的歷史著作,自黃老始。

五、1956年,先生在出席全國人大一屆三次會議後,開始編著《廣西壯族簡史》,並於翌年出版。這一開拓性的研究成果,不僅填補了壯族史研究的空白,而且為宣傳壯族,讓世人了解壯族,確立壯族的歷史地位,爭取民族的自治權利和廣西壯族自治區的建立,都具有積極的意 義。

作者簡介

壯族史學奠基人

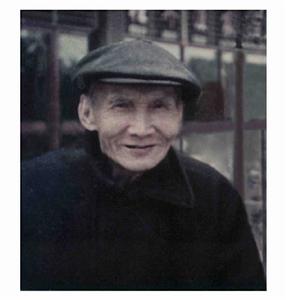

作者——黃現璠教授

作者——黃現璠教授(編者按:2002年3月4曰,朝春的桂林迎來了一位特殊的遊客一一日本大阪國土民族學博物館教授塚田誠之。這是日本的漢學家,專攻中國少數民族歷史。此次旅桂的目的是尋訪廣西師大巳故著名歷史學家黃現璠教授的蹤跡,搜求其著作,拜會其弟子,家屬。而當他在廣西師範大學,廣西圖書館,桂林圖書館獲得了關於黃先生生平、學術的資料後,非常高興。作為史學界的一代名學者,黃現璠為什麼會引起外國學者的重視,井對其進行研究和探索?為此,本報特將《廣西民族研究》雜誌上的紀念文章轉載。以紀念黃現璠這位我國著名歷史學家和社會活動家、壯族最早的著名教授、壯族史研究的開拓者。)

黃現璠先生原名甘錦英,1899年11月13曰出生於廣西扶綏縣渠舊鎮(原扶南縣熙良鄉)渠思村一戶壯族貧農家庭。先生少年喪母,與其父相依為命,生活極其貧因。1915年為求學而入贅黃家,並遵俗改姓黃,沿用乳名黃現璠。

先生天資聰敏,勤奮好學。小時因家境窘迫,衣食堪虞,更無錢入學讀書,先生便倚依私墊門外,竊聽塾師授課.所聽皆能背能解,才智往往優於入塾生徒,令塾師驚奇,遂特許他免費人塾讀書。在渠黎國小,先生僅用兩年時間,就完成了高等國小的學業。

1925年,先生以優異的成績考入廣西省立第三師範學校。1928年8月,先生考入北京師範大學歷史系本科。畢業後因學識優異,深得歷史系主任陳垣教授的器重,免試升人北京師範大學研究所攻讀研究生。先生在攻讀研究生期間,在名譽導師陳垣和主任導師錢玄同教授的嚴格指導下,專研考證學和說文音韻,並博覽四庫典籍、二十四史和十通等史書,掌握了大量的史料,文史知識更為紮實深厚,使他受益一生。

1935年,先生又以優異成績,考取日本東京帝國大學(現東京大學)研究生赴日留學,成為壯民族中較早的留學生之一。在日留學期間.先生除了研修課程和研讀大量的史籍外,還潛心於中國古代社會的研究,發表了一批史學研究論文,出版了《唐代社會概略》 、《宋代太學生救國運動》兩部著作。受到史學界的關注。同時還常拜訪旅居日本的郭沬若先生,共同探討中國古代社會等學術問題。

1952年高等院校院系調整,先生任廣西師範學院(今廣西師範大學)教授,直到1982年1月逝世。

貧寒的家境、艱難的生活和壯民族傳統文化的薰陶,塑成了先生勤奮好學,樸實節儉.堅定正直.自強不息、積極樂觀.敬業進取的優良品德。祖國的興衰,民族的榮辱,與先生休戚相關。先生對哺育自己成長的牡鄉有著深切的關愛之情。在舊中國,封建統治階級實f3輥族壓迫和民族歧視政策,壯族和其他邊疆地民族被視為“蠻夷”,備受欺壓和歧視,沒有自己的地位和權利。漢文史籍對壯族歷史文化的記載不僅零散不全,而且頗多歧視,歪曲和訛傳,使世人難以了解其民族的歷史文化面貌,也給其民族研究工作帶來了困難。先生在學成之後,除了教書育人和史學研究之外,對少數民族特別是壯族歷史文化的調查到大量的第一手資料,並將其中的一部分整理成《羅城、河池縣少數民族情況調查報告》,呈報桂西僮族自治區人民政府。成為桂西壯族自治區制定各少數民族經濟,文化及教育事業發展規劃的重要參考資料。1956年8月,先生受全國人大民委之託,參與組建“廣西少數民族社會歷史調查組”,任副組長,實際負責全組工作,領導開展了廣西有史以來第一次大規模的。全面深入的少數民族歷史和傳統文化的調查。先生以年近花甲之齡,在交通條件和生活條件十分艱苦的情況下,帶領調查組成員跋山涉水,歷盡艱辛,深入廣西崇左、龍州.憑祥、天等、德保。大新等地的壯族鄉村進行調查訪問,收集了一大批珍貴資料,為開展對壯族社會歷史文化的全面深入研究奠定了基礎。隨著壯族社會的發展與變遷:這些資料彌顯珍貴,直到現在.仍然是壯學研究不可或缺的重要資料。調查結束後。先生將其中一部.分整理威10多萬字的調查報告,並力陳將廣西省改為廣西壯族自治區的必要性,從理論上為廣西的民族區域自治規劃提供了依據。1956年,先生在出席全國人壯族史學的開拓者與研究傾注了大量的心血。在缺乏史料的情況下,先生把立足點和精力放在深入民間進行實地調查,以收集第一手資料。早在1934年8月,先生就帶領中山大學學生到廣西龍勝.三江等民族地區進行調查。1945年4月又帶領廣西大學學生,組成“黔桂邊民考察團”,深入貴州榕江和廣西融縣進行調查。在交通條件和生活條件十分艱苦的情況下,先生帶著調查隊跋山涉水、風餐露宿,歷盡艱辛,收集了大批珍貴的資料,並將一部分整理成《黔桂邊民教育散記》 、《黔桂邊民社會組織的民主政治》等文發表。

新中國建立後,先生以更大的熱情,投入壯族歷史文化的調查與研究工作中。1953年6月,先生帶領廣西大學的老師和學生,組成“廣西歷史文物工作隊”,深入南丹、宜山、河池、羅城等地進行調查,收集大一屆三次會議後,就壯族問題徵求周恩來總理的意見。在周總理的啟發和鼓勵下,開始編著《廣西僮族簡史》,並於翌年出版。這一開拓性的研究成果不僅填補了壯族史研究的空白,而且為宣傳壯族,讓世人了解壯族。確立壯族的歷史地位,爭取民族的自治權利和廣西壯族自治區的建立,都具有積極的意義。

1957年,先生雖然被錯劃為“右派”,受到不公正的對待.但仍能以積極的人生態度,克服種種困難,執著於壯族史研究的熱情絲毫未減,不僅發表了大量的學術論文,而且還不斷地廣集資料,為《壯族通史》的編纂做準備。經過20多年的不懈努力,終於完成了《壯族通史》編寫提綱及部分章節的編纂。先生逝世後,由其學生黃增慶、張一民教授根據其民族史觀進行編著,完成了長達70萬字的大著《壯族通史》的出版,從此結束了壯族沒有一部通史著作的歷史。

先生在古稀之年,仍執著於壯族歷史文化的調查與研究,直到臨終前,仍在編著《儂智高》一書。先生逝世後,該書由廣西人民出版社出版。該書是第一本全面論述和客觀評價宋代壯族英雄儂智高的專著。書中以翔實的史料.嚴密的論證和科學的態度,辨正了國內外史學界對儂智高的國籍、起兵性質和歷史作用等問題的偏頗之說。先生的勤奮與冶學風範,受到史學界的高度讚賞。(本文有刪節,原文刊於《桂林日報》2002年3月27日)

內容選讀

壯族是土著民族......從文獻記載看,距今三千多年前,就有人類在嶺南生息活動。如《逸周書·王會篇》在記述華南各族向周王朝進貢土特產品時曾指出:“正南甌鄧、桂國、損子、產里、百濮、九菌、請以珠璣、玳瑁、象齒、文犀、翠羽、菌鶴、短狗為獻”。這裡所提到的“甌鄧”、“桂國”就是當時嶺南地區的人們。該篇還提到南方的土特產有:“路人大竹,揚蠻之翟,倉吾翡翠,區陽鰲,........”等種。所提到的“路人”、“倉吾”大部分居住在今廣西地區。“桂國”《山海經》說:“桂林八樹,在番禺之西”,秦時為桂林郡;“路人”清人朱石曾《逸周書集訓校釋》說:“路音近駱,疑即駱越”;“倉吾”,《禮記注》云:“倉吾於周南越之地,楚吳起南並蠻越,遂有洞庭、蒼梧”。這些人就是嶺南地區的原始居民一一壯族先民之一。西甌、駱越這兩大部落,自東漢以後,逐漸演變為烏滸、俚人、僚人、僮人、浪人等等。“僮”這個民族名稱,是南宋時出現的。米人李曾伯在上宋理宗的“奏議”中,曾提到宜山有“僮丁”。宋人朱輔在《溪蠻叢笑》中進一步指明南方“洞民”“有五:曰苗、曰瑤、口嘹、曰僮、曰仡佬”。以後歷代均多沿用“僮”名,到明代“僮”名引用逐漸增多,但往往與“瑤”並舉。到清代對“僮”名的引用已遍於廣西各地......壯族名稱雖隨代而異,其主要源流: 甌一甌駱一西甌駱一西甌駱越一烏滸一俚僚一僮一俍一沙一儂一壯,實為一脈相承。

黃現璠作品集

| 黃現璠(1899-1982),中國現代歷史學家、民族學家、人類學家和教育家。曾留學日本東京帝國大學,從事歷史學和民族學研究五十年,在通史、社會史、學運史、人類學、民族學、民俗學和語言學等方面造詣頗深,貢獻卓著,成為壯學開山祖師和中國第一個民族學派“八桂學派”的開派領袖以及當代歷史學界“無奴派”創始人。 |