小說

《四世同堂》

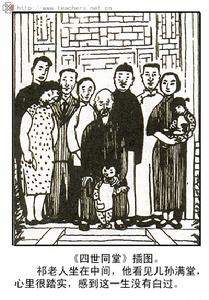

《四世同堂》這是一部中國現代長篇小說名著,是老舍先生正面描寫抗日戰爭,揭露控訴日本軍國主義的殘暴罪行,謳歌弘揚中國人民偉大愛國精神的不朽之作。作品以祁家四世同堂的生活為主線,輔以小羊圈胡同各色人等的榮辱浮沉、生死存亡,真實地記述了北平淪陷後的畸形世態,形象地描摹了日寇鐵蹄下廣大平民的悲慘遭遇、心靈震撼和反抗鬥爭,刻畫出一系列栩栩如生的藝術形象,史詩般地展現了第二次世界大戰期間,中國人民與世界人民一道反法西斯的偉大曆程及生活畫卷,可歌可泣,氣度恢弘,讀來令人盪氣迴腸,是一部感人的現實主義傑作。

簡介

被譽為"人民藝術家"的老舍,以其對老京城的細膩掌握,寫盡京味百態。斯人斯時皆已遠去,成為史冊里的一頁陳

跡;昔時的京城沉入記憶,今日的北平背負了更多斑駁歷史,翻開《四世同堂》,老舍邀您重新呼吸當年的空氣。 《四世同堂》

《四世同堂》1944年初,老舍開始創作長篇小說《四世同堂》。全書分《惶惑》、《偷生》、《饑荒》三部,共百萬言,小說以北平小羊圈胡同祁家祖孫四代的活動為主線,輔以小羊圈胡同各色人等的榮辱浮沉、生死存亡,真實地記述了北平淪陷後的畸形世態,形象地描摹了日寇鐵蹄下廣大平民的悲慘遭遇、心靈震撼和反抗鬥爭,刻畫出一系列栩栩如生的藝術形象,史詩般地展現了第二次世界大戰期間,中國人民與世界人民一道反法西斯的偉大曆程。老舍的《四世同堂》不只是第二次世界大戰以來中國出版的最好小說之一,也是在美國同一時期所出版的最優秀的小說之一。

《四世同堂》敘寫了中國民族深重的災難,處處流露出國家殘破的刻骨之痛和"筆尖上能滴出血與淚來"的藝術風格,在這裡,對苦難年代中的社會動向的表現是真實的,偷生就是自取滅亡的思想主題由於小說的標準色彩和抒情氣氛而更為突出。《四世同堂》是老捨生前自認最好最滿意的作品,三部曲組成的壯闊史詩猶如《紅樓夢》一般有著豐富的內涵,戰爭時的眾生面貌、淪亡中的北平古都,一一在這部作品裡鮮活地重現。

作者個人資料

老舍(1899年2月3日~1966年8月24日),享年67歲,原名舒慶春,字舍予(姓氏一拆為二),1899年2月3日出生在北京西城小羊圈胡同(現名小楊家胡同)一個滿族城市貧民家庭。現代著名作家、傑出的語言大師,被譽為“人民藝術家”。滿族正紅旗人,北京人,父親是一名滿族的護軍,陣亡在八國聯軍攻打北京城的巷戰中,老舍這一筆名最初在小說《老張的哲學》中使用,其它筆名還有舍予、絜青、絜予、非我、鴻來等。

《四世同堂》

《四世同堂》1924年赴英國,任倫敦大學東方學院中文講師。教學之餘,讀了大量外國文學作品,並正式開始創作生涯。陸續發表《老張的哲學》、《趙子曰》和《二馬》三部描寫市民生活的諷刺長篇小說。

自1925年起,陸續寫了3部長篇小說:《老張的哲學》對烏煙瘴氣的教育界做了生動的揭露;《趙子曰》的鞭撻鋒芒指向以新派自詡其實醉生夢死的青年學生;《二馬》的主人公是旅居英國的北京人,諷刺的仍是在封建的小生產的社會土壤里培植出來的“出窩兒老”的畸形心態——都以清脆的北京口語,俏皮的幽默筆墨,渲染北京的民俗風情,通過閉塞守舊、苟且偷安的民族心理的剖析,申述對於祖國命運的憂慮,顯示出與眾不同的藝術個性和思想視角。3部作品陸續在《小說月報》上連載後,引起文壇的注目。

1926年老舍加入文學研究會。1929年夏,繞道歐、亞回國。在新加坡逗留期間,為當地高漲的民族解放要求所鼓舞,創作反映被壓迫民族覺醒的中篇童話《小坡的生日》。1930年回到祖國,任濟南齊魯大學文學院副教授,並編輯《齊魯月刊》。

1925年,老舍第一個長篇《老張的哲學》問世,作品取材於老舍在北京教育界任職時的經歷。小說揭露了北洋政府統治下,教育界的黑暗和混亂,在藝術上表現出幽默的藝術風格。

1934年夏到青島山東大學任中國文學系教授。1936年夏辭去教職,專事文學創作。抗日戰爭爆發後,到武漢、重慶主持中華全國文藝界抗敵協會的工作,任常務理事、總務組長,並組織出版會刊《抗戰文藝》。1946年3月應美國國務院邀請赴美講學一年,期滿後,留美寫作。

《四世同堂》

《四世同堂》1949年底返回北京。曾任政務院文教委員會委員、政協全國委員會常務委員、中國文聯副主席、中國作家協會副主席及書記處書記、中國民間文藝研究會副主席、中國劇協和中國曲協理事、北京市文聯主席等職。1966年被“四人幫”迫害致死。

老舍一生勤奮筆耕,創作甚豐。20世紀30年代就成為最有成就的作家之一,著有長篇小說《小坡的生日》、《貓城記》、《離婚》、《牛天賜傳》、《駱駝祥子》等,短篇小說集《趕集》等。其《駱駝祥子》問世後蜚聲文壇,標誌著老舍現實主義風格的形成,達到了他小說創作的最高成就,是中國現代文學史上最優秀的長篇小說之一,曾先後被譯成十幾種外文。

40年代的作品有:長篇小說《火葬》、《四世同堂》等,中篇小說《我這一輩子》,短篇小說集《貧血集》、《月牙集》,以及通俗文藝作品集《三四一》等。中華人民共和國建立後的作品,主要有長篇小說《正紅旗下》,長篇報告文學《無名高地有了名》,散文雜文集《福星集》,劇本《龍鬚溝》、《茶館》等。

老舍文學創作歷時40年,作品多以城市人民生活為題材,愛憎分明,有強烈的正義感。人物性格鮮明,細節刻畫真實。能純熟地駕馭語言,善於準確地運用北京話表現人物、描寫事件,使作品具有濃郁的地方色彩和強烈的生活氣息。老舍以諷刺幽默和詼諧輕鬆的風格,贏得了人民的喜愛,1951年北京市人民政府授予他“人民藝術家”的光榮稱號。

我是文藝界中的一名小卒,十幾年來日日操練在書桌上與小凳之間,筆是槍,把熱血灑在紙上。可以自傲的地方,只是我的勤苦;小卒心中沒有大將的韜略,可是小卒該作的一切,我確是做到了。以前如是,現在如是,希望將來也如是。在我入墓的那一天,我願有人贈給我一塊短碑,上刻:文藝界盡責的小卒,睡在這裡。

詳情

春天好似不管人間有什麼悲痛,又帶著它的溫暖與香色來到北平。地上與河裡的冰很快的都化開,從河邊與牆根都露出細的綠苗來。

《四世同堂》

《四世同堂》苦了小順兒和妞子。這本是可以買幾個模子,磕泥餑餑的好時候。用黃土泥磕好了泥人兒,泥餅兒,都放在小凳

上,而後再從牆根采來葉兒還卷著的香草,擺在泥人兒的前面,就可以唱了呀:“泥泥餑餑,泥泥人兒耶,老頭兒喝酒,不讓人兒耶!”這該是多么得意的事呀!可是,媽媽不給錢買模子,而當挖到了香草以後,唱著“香香蒿子,辣辣罐兒耶”的時候,父親也總是不高興的說:“別嚷!別嚷!”他們不曉得媽媽近來為什麼那樣吝嗇,連磕泥餑餑的模子也不給買。爸爸就更奇怪,老那么橫虎子似的,說話就瞪眼。太爺爺本是他們的“救主”,可是近來他老人家也仿佛變了樣子。在以前,每逢柳樹發了綠的時候,他必定帶著他們到護國寺去買赤包兒秧子,葫蘆秧子,和什麼小盆的“開不夠”與各種花仔兒。今年,他連蘿蔔頭,白菜腦袋,都沒有種,更不用說是買花秧去了。

爺爺不常回來,而且每次回來,都忘記給他們帶點吃食。這時候不是正賣豌豆黃,愛窩窩,玫瑰棗兒,柿餅子,和天津蘿蔔么?怎么爺爺總說街上什麼零吃也沒有賣的呢?小順兒告訴妹妹:“爺爺準是愛說瞎話!”

祖母還是待他們很好,不過,她老是鬧病,哼哼唧唧的不高興。她常常念叨三叔,盼望他早早回來,可是當小順兒自告奮勇,要去找三叔的時候,她又不準。小順兒以為只要祖母準他去,他必定能把三叔找回來。他有把握!妞子也很想念三叔,也願意陪著哥哥去找他。因為這個,他們小兄妹倆還常拌嘴。小順兒說:“妞妞,你不能去!你不認識路!”妞子否認她不識路:“我連四牌樓,都認識!”

一家子裡,只有二叔滿面紅光的怪精神。可是,他也不是怎么老不回來。他只在新年的時候來過一次,大模大樣的給太爺爺和祖母磕了頭就走了,連一斤雜拌兒也沒給他們倆買來。所以他們倆拒絕了給他磕頭拜年,媽媽還直要打他們;臭二叔!胖二嬸根本沒有來過,大概是,他們猜想,肉太多了,走不動的緣故。

最讓他們羨慕的是冠家。看人家多么會過年!當媽媽不留神的時候,他們倆便偷偷的溜出去,在門口看熱鬧。哎呀,冠家來了多少漂亮的姑娘呀!每一個都打扮得那么花哨好看,小妞子都看呆了,嘴張著,半天也閉不上!她們不但穿得花哨,頭和臉都打扮得漂亮,她們也都非常的活潑,大聲的說著笑著,一點也不象媽媽那么愁眉苦眼的。她們到冠家來,手中都必拿著點禮物。小順兒把食指含在口中,連連的吸氣。小妞子“一、二、三,”的數著;她心中最大的數字是“十二”,一會兒她就數到了“十二個瓶子!十二包點心!十二個盒子!”她不由的發表了意見:“他們過年,有多少好吃的呀!”

他們還看見一次,他們的胖嬸子也拿著禮物到冠家去。他們最初以為她是給他們買來的好吃食,而跑過去叫她,

《四世同堂》

《四世同堂》是的,小順兒確是長了學問。你看,家中的大人們雖然不樂意聽冠家的事,可是他們老嘀嘀咕咕的講論錢家。錢家,他由大人的口中聽到,已然只剩了一所空房子,錢少奶奶回了娘家,那位好養花的老頭兒忽然不見了。他上哪兒去了呢?沒有人知道。太爺爺沒事兒就和爸爸嘀咕這回事。

有一回,太爺爺居然為這個事而落了眼淚。小順兒忙著躲開,大人們的淚是不喜歡教小孩子看見的。媽媽的淚不是每每落在廚房的爐子上么?更教小順兒心裡跳動而不敢說什麼的事,是,聽說錢家的空房子已被冠先生租了去,預備再租給日本人。日本人還沒有搬了來,房屋可是正在修理——把窗子改矮,地上換木板好擺日本的“榻榻密”。小順兒很想到一號去看看,又怕碰上日本人。他只好和了些黃土泥,教妹妹當泥瓦匠,建造小房子。他自己作監工的。無論妹妹把窗子蓋得多么矮,他總要挑剔:“還太高!還太高!”他捏了個很小的泥人,也就有半寸高吧。“你看看,妹,日本人是矮子,只有這么高呀!”

這個遊戲又被媽媽禁止了。媽媽仿佛以為日本人不但不是那么矮,而且似乎還很可怕;她為將要和日本人作鄰居,愁得什麼似的。小順兒看媽媽的神氣不對,不便多問;他只命令妹妹把小泥屋子毀掉,他也把那個不到半寸高的泥人揉成了個小球,扔在門外。

最使他們倆和全家傷心的是常二爺在城門洞裡被日本人打了一頓,而且在瓮圈兒里罰跪。常二爺的生活是最有規

《四世同堂》

《四世同堂》律的,而且這規律是保持得那么久,倒好像他是大自然的一個鐘擺,老那么有規律的擺動,永遠不倦怠與停頓。因此,他雖然已經六十多歲,可是他自己似乎倒不覺得老邁;他的年紀仿佛專為給別人看的,象一座大鐘那樣給人們報告時間。因此,雖然他吃的是粗茶淡飯,住的是一升火就象磚窯似的屋子,穿的是破舊的衣裳,可是他,自青年到老年,老那么活潑結實,直象剛挖出來的一個紅蘿蔔,雖然帶著泥土,而鮮伶伶的可愛。

每到元旦,他在夜半就迎了神,祭了祖,而後吃不知多少真正小磨香油拌的素餡餃子——他的那點豬肉必須留到大年初二祭完財神,才作一頓元寶湯的。吃過了素餡餃子,他必須熬一通夜。他不賭錢,也沒有別的事情,但是他必須熬夜,為是教灶上老有火亮,貼在壁上的灶王爺面前老燒著一線高香。

這是他的宗教。他並不信灶王爺與財神爺真有什麼靈應,但是他願屋中有點光亮與溫暖。他買不起鞭炮,與成斤的大紅燭,他只用一線高香與灶中的柴炭,迎接新年,希望新年與他的心地全是光明的。後半夜,他發困的時候,他會出去看一看天上的星;經涼風兒一吹,他便又有了精神。進來,他抓一把專為過年預備的鐵蠶豆,把它們嚼得嘣嘣的響。他並不一定愛吃那些豆子,可是真滿意自己的牙齒。

天一亮,他勒一勒腰帶,順著小道兒去“逛”大鐘寺。沒有人這么早來逛廟,他自己也並不希望看見什麼豆汁攤子,大糖葫蘆,沙雁,風車與那些紅男綠女。他只是為走這么幾里地,看一眼那座古寺;只要那座廟還存在,世界仿佛就並沒改了樣,而他感到安全。看見了廟門,他便折回來,沿路去向親戚朋友拜年。到十點鐘左右,他回到家,吃點東西,便睡一個大覺。大年初二,很早的祭了財神,吃兩三大碗餛飩,他便進城去拜年,祁家必是頭一家。

今年,他可是並沒有到大鐘寺去,也沒到城裡來拜年。他的世界變了,變得一點頭腦也摸不著。夜裡,遠處老有槍聲,有時候還打炮。他不知道是誰打誰,而心裡老放不下去。象受了驚嚇的小兒似的,睡著睡著他就猛的一下子嚇醒。有的時候,他的和鄰居的狗都拚命的叫,叫得使人心裡發顫。第二天,有人告訴他:夜裡又過兵來著!什麼兵?是我們的,還是敵人的?沒人知道。

評價

《四世同堂》老舍先生的名著,也是家喻戶曉的文學的經典,它以抗戰為背景,描寫小羊圈胡同里的北平人在戰爭中的生活狀態,和心理矛盾。小說以四世同堂的祁家為故事的中心,以胡同里的居民為輻射而展開,它的第一章第一句是:祁老太爺什麼也不怕,只怕慶不了八十大壽。故事從這裡開始了。

似乎這句話就是老舍要講述的整個故事,因為是四世同堂,也因為祁老太爺是大家庭的核心。八年抗戰在普通人

的生活里悄然而來,又無聲而去,留給他們的只是平凡生活里的受到的無盡折磨。故事的時間跨度只有八年,可是卻用了一百多萬字,可見敘事之詳盡;雖然百萬字的巨大篇幅,可是卻始終圍繞一個中心將故事展開,首尾呼應,分毫不亂。在無情的戰爭面前,許多人因為飢餓、屠殺而被終結了生命,但作為四世同堂象徵的祁老太爺卻像一座精神堡壘一樣,戲劇般頑強地活了下來,見證了整個抗戰的始末:日本人氣勢洶洶,威風凜凜地來,又猶如喪家之犬,猥猥瑣瑣地撤走。侵略的的野心使得他們猶如舞台上的小丑,給受盡這么和屈辱中國人演出了一起鬧劇,這是老舍的創造。也許,這就是人們常說喜劇吧,莫里哀曾說,“喜劇要比悲劇難寫得多,你描畫英雄,可以隨心所欲。他們是虛構出來的形象,不問逼真;想像往往追求奇異,拋開真實不管,你只要由著想像海闊天空,自在飛翔,也就成了。可是,描繪人的時候,你就必須照著自然描畫。”“希望正人君子發笑,事情並不簡單!”

在作品中,老舍先生不止一次在發問,中國人為什麼那么沒有骨氣?為什麼那么怕死,愛哭?是中國的文化已經過熟,還是別人的文化還沒有熟到愛惜生命與不吝惜熱淚呢?由此可以看出,作家也許要精神的鼓勵與安慰,所以他亟需塑造一個錢默吟那樣身為中國傳統知識分子卻又猛然覺醒奮力抗敵的代表,他在和平年代有詩書、花鳥和美酒,戰爭起來了,他能夠為自己的國家貢獻自己的力量,能讓自己的兒子孟石殺上戰場殺敵以救國家於危難!所以,錢先生是老舍愛戴的人物形象,他不但沒有把他寫死,而且讓錢家有了繼續香火的希望——錢善。正像亞里士多德說悲劇創作那樣:好的悲劇,不會讓好人死去,因為那樣會使人絕望!

祁瑞宣也是老舍先生著力塑造的一個人物,一個生長在新的知識環境中,受過新式教育,卻要為舊的傳統盡忠的

《四世同堂》

《四世同堂》有人說老舍是最會講故事的作家,的確如此,對以北京為代表的中國人在幾千年的時間裡形成的和平、守法思想意識,以及因此而被捆住了反抗的手腳進行了幽默的揭露和嘲諷:許多人好像都是幾百年民族自卑的產兒,是靠呼吸著國恥味兒的空氣長大的,他們最高的理想就是求外國人高抬貴手,不打他,讓他好好當洋奴。

寫出了對千年古都傳統文化的無情解構,他認為,“那晴美的天光,琉璃瓦的宮殿,美好的飲食,和許多別的小小的方便與享受,都是毒物。它們使人舒服,消沉,苟安,偷懶”“那滾滾的黃流與小得可憐的山村,似乎是原始的,一向未經人力經營過的。可是,它們也就因此有一種力量,緊緊的和天地連線在一處。……那些腳蹬在黃土地上的農民,耕種方法是守舊的,教育是等於零的,生活是極端艱苦的,可是,他們誠實,謹慎,良善,勤儉。

只要他們聽明白了,就不惜拿出錢糧,甚至於他們的子弟,獻給國家。他們沒有北平人那樣文雅,聰明,能說會道,可是,他們,他們能負起抗戰的全部責任。”“在他們的意識里,他們可能不知道什麼是國家,但他們可以把生命獻出來以此保衛自己的國家。”文明和愚昧到底是什麼,淳樸的東西往往是人間真正的動力,往往在淳樸之中蘊含著改變世界的力量!老舍在放逐虛假仁義道德的同時,也讚美了廣大的、樸素的、善良的、勤勞的、偉大的勞動人民,這就是一部藝術品的價值所在,也是“人民藝術家”特有的頂戴!

《四世同堂》

《四世同堂》在戰爭的大背景下,老舍在向人們講述侵略者的故事,也在講述被侵略者的故事。日本人的醜相和光怪陸離的荒唐,讓讀者可以目見,可以耳聞,老舍在作品裡把日本人描寫成“矮子”,說他們“白天撞見鬼,是日本人特有的心理哲學”。而外,也描寫了日本的反戰派形象——一號院裡的日本老太婆,她同情中國人,反對日本人的野蠻和侵略。這一切都使得作品以全面、全新的視角,具備了濃濃的人文關懷,也贏得廣大讀者的歡迎——給受到傷害的中國人一絲絲溫暖的慰藉!

小說最後死去的一個人物是妞妞,也許,日本人注定是要失敗,因為他們讓中國最幼小的生命遭到塗炭,讓中國人在兒童的身上也看不到民族的未來和希望,滔天的罪行在妞妞這個小生命的身上,聚集,聚集,然後由這一個點開始塌天陷地的劇烈爆破,八年來,中國人的仇恨,仿佛都集結到了這個點上。伴隨著妞子的死亡,傳來了勝利的喜訊,可是,“勝利救不了小妞子。勝利是戰爭的結束,然而卻無法起死回生,也無法使瀕於死亡的人不死。”讓這個弱小的生靈結束生命,也許,當年的老舍先生也黯然神傷!

作品最後一章最後兩句是:“等您慶九十大壽的時候,比這還得熱鬧呢。”瑞宣說。小羊圈裡,槐樹葉兒拂拂的在搖曳,起風了。故事結束了,拂面的微風,吹起來了,好像它能飄散飽受戰爭之苦的人們,八年來集聚在心中的陰霾!

現實意義

《四世同堂》

《四世同堂》老舍在揭示當時一些人性的墮落的同時,也反思了這樣一個問題——為什麼,為什麼擁有幾千年燦爛文明的泱泱大國會被日本欺辱?作者把問題的根源指向了中國古老的家族文化。家,在中國是禮教的堡壘,而這個堡壘卻容納了包括等級觀念、宗法思想、倫理道德、風俗習慣等在內的家族文化的諸多內容。

祁老人、韻梅他們都是受這種觀念毒害最深的,祁瑞宣雖然是個博士,但在這四世同堂的大家庭里思想不免會受之波及,這應該就是他後來一直生活在自責與痛苦之中的原因吧!四世同堂是傳統中國人的家族理想,是歷來為人們所崇尚的家庭模式,也是祁老人惟一可以向他人誇耀的資本。他盡一切可能去保持這個家庭的圓滿,享受別人所沒有的天倫之樂.

因此,他對祁瑞宣未經他的允許而放走老三感到不滿,對瑞宣在中秋節日驅逐瑞豐不以為然,對兒子因受日本人的侮辱而含恨自殺深表憤怒,對孫女被飢餓奪去幼小的生命義憤填膺,他在忍無可忍之際終於站起來向日本人發出憤怒的吶喊,然而一旦抗戰結束,他又很快忘掉了自己所遭遇過的苦難,對他的重孫小順子說,"只要咱倆能活下去,打仗不打仗的,有什麼要緊!即使我死了,你也得活到我這把年紀,當你那個四世同堂的老宗。"家族文化的精神重負,就是這樣一代一代沿襲下來的。作品告訴我們,如果不改變中國人這種多子多福的文化心態,打破四世同堂式的家庭理想,中國人不論怎樣人口眾多,也不管體格如何健壯,最終也只能做毫無意義的示眾的材料與看客。

歷史背景

《四世同堂》

《四世同堂》《四世同堂》開始於抗日戰爭之前那個黎明前最黑暗的時光,結束於抗日戰爭勝利的美麗時刻,而期間人們經歷的便是那個最黑暗,最痛苦,最磨練自己的時光,其中一個關鍵字自然是被中國人民深惡痛絕的日本鬼子,他們所做的種種令人髮指的事以及他們近乎變態的心理,使每一個描寫他們的作家不得不咬切恨齒、緊縮雙眉,但使我欽佩的是。

老舍先生並沒有用非常激烈的語言去深批日本人,一方面他用一種冷幽默表面上輕描淡寫、若有若無,蜻蜓點水般描寫,但就是這么幾滴水,已足以揭示出他們令人噁心的心態,通過這些文字,我的腦海里浮現出的是老舍先生輕蔑的眼神和淡淡地冷笑;另一方面,作者也沒有全盤否定日本人民,這從書中小羊胡同1號門的一位日本老婦的言行舉止便可看出。可見,對於日本人,作者還是很理智的。

書的另一個重點,便是漢奸了。老舍先生筆下的他們讓人讀後對於他們的行為不禁咬牙切齒,而對於他們的死卻又無法覺得痛快。書中沒有絕對的善與惡,無法用隻言片語來判斷他們。他們因日本人的到來而生,又因日本人的到來而死。這些漢奸們即使到了臨死仍執迷不悟。大赤包在獄中仍一直讓別人稱她冠所長,仍一直相信日本人一定會就她出去,一直做著風光無限的夢,但夢終究還是夢,最後她還是慘死在獄中。

冠曉荷,我一直覺得他對日本人照了魔,無論何時何地,他對他們永遠是必恭必敬,鞠大於九十度的腰,對他們笑臉相應,他對日本人就像當初臣民對皇帝,就連提起都會心驚肉跳。直到臨死,日本人要將他活埋的時候,他也沒有任何異議,就連日本官賓查他檔案的時候,對於他的這些態度都稱之為“良民”。祁瑞豐,藍東洋,胖菊子,這些都是中國人的敗類啊!

《四世同堂》

《四世同堂》而當我讀到幾位漢奸的慘狀後,我開始對他們的行為慢慢感到疑問,為什麼,為什麼他們及至死亡的邊緣仍執迷不悟,硬要把自己向死亡的陷阱里推呢?或許這是源於他們對金錢、權利的渴望,當中國沒有被侵略的時候,他們無權無勢,而日本人的目的是吞噬中國,俘虜中國,他們知道只有憑藉漢奸的貪婪以及中國腐朽的封建思想才能達到目的。

這樣便給了漢奸們升官發財的機會,而漢奸們又意識到了是日本人給他們帶來了錢與權,理所當然他們更加擁護日本人,而還沒得到這些的,便更會使勁各種手段去討好日本人,這樣便奠定了中國漢奸前赴後繼的情況。“君子喻於義,小人喻於利”,漢奸們對利益的貪婪和渴望,自然使他們直接通向了死亡之路。其實不僅是漢奸,當今社會那些腐敗官員都是對自身的放縱,僅一“貪”字,便可至人於死地!

如果說漢奸是那個時代所造就的,那么我想招弟、野求更是當時的犧牲品吧!作為大赤包的女兒,她注定是不幸的。生活在一個極其虛偽、極其自私,不知榮辱的小人家中,就算她的本性如何善良、純潔,正所謂“近朱者赤,近墨者黑”,她變了,變成了一個只會享樂,沒有思想,不懂正義、使命、愛國的女人!

在媽媽的引導和妓女們鬼魂的日子中,她墮落了,她不在懂得愛惜自己甚至引以為榮!在媽媽的慘死和爸爸的落魄中,她不在是那個純潔的善良的少女了,“珍珠港事變之前,招弟的任務是監視西洋人,她幹這種事很在行。她,不光能盯住美國人、英國人,還能弄得德國人、義大利人、法國人、俄國人,一古腦都拜倒在她的石榴裙下。她的肉體已經國際化了。”

正所謂“時代造英雄”,時代也可以滅英雄,多少所謂的愛國者,心地善良的人都因為金錢權利的誘惑而失去了自己,失去了生活的方向,一點一點地墮落!野求,曾幾何時他也是一位有知識的愛國志士,可為了維持生計,給日本人做事,不得陷入了兩難境地,家離子散,自我墮落,錢先生說得好,他是自己給自己挖了墳墓。就連金三爺這種打過漢奸的人,就因自己的生意漸漸好轉而喜歡起日本人……

理性的批判與情感的眷戀

《四世同堂》無疑是老舍長篇小說創作中的重大收穫,其所取得的思想與藝術成就主要應歸功於作者文化視角的選擇上。小說在抗戰大的時代背景下,對中國傳統文化中的家族文化所造成的國民劣根性進行了批判性的反思,而且這種理性的反思又與作者情感上對家族倫理的眷戀之情相伴隨。作者理性與情感上不同的審美選擇又決定了其對小說中正反人物不同的審美態度,這在某種程度上一方面增加了作品的審美效果,同時又帶來了一定的藝術局限。

《四世同堂》以抗戰時期北平一個普通的小羊圈胡同作為故事展開的具體環境,以幾個家庭眾多小人物屈辱、悲慘的經歷來反映北平市民在八年抗戰中惶惑、偷生、苟安的社會心態,再現他們在國破家亡之際緩慢、痛苦而又艱難的覺醒歷程。作品深刻的思想意蘊表明,一個民族的興衰存亡,不僅在於其經濟的發達、武器的先進,而且還取決於該民族普遍的社會心態。擁有幾千年燦爛文明的大國為什麼卻遭受日本人的侵略,這不能不引起包括作者在內的知識分子的深刻反省。

老舍繼承了魯迅改造國民靈魂的五四傳統,他把造成國人性格懦弱、敷衍、苟且偷安的思想根源指向傳統的北平文化,而整個北平文化又是以家族文化為基礎的。因此老舍在作品中便集中地審視了中國的家族文化,對其消極性因素進行了理性的審視與批判。眾所周知,"家,在中國是禮教的堡壘。"而這個堡壘卻容納了包括等級觀念、宗法思想、倫理道德、風俗習慣等在內的家族文化的諸多內容。

四世同堂是傳統中國人的家族理想,是歷來為人們所崇尚的家庭模式,也是祁老人惟一可以向他人誇耀的資本。他盡一切可能去保持這個家庭的圓滿,享受別人所沒有的天倫之樂,因此,他對祁瑞宣未經他的允許而放走老三感到不滿,對瑞宣在中秋節日驅逐瑞豐不以為然,對兒子因受日本人的侮辱而含恨自殺深表憤怒,對孫女被飢餓奪去幼小的生命義憤填膺,他在忍無可忍之際終於站起來向日本人發出憤怒的吶喊.

一旦抗戰結束,他又很快忘掉了自己所遭遇過的苦難,對他的重孫小順子說,"只要咱倆能活下去,打仗不打仗的,有什麼要緊!即使我死了,你也得活到我這把年紀,當你那個四世同堂的老宗。"家族文化的精神重負,就是這樣一代一代沿襲下來的。作品告訴我們,如果不改變中國人這種多子多福的文化心態,打破四世同堂式的家庭理想,中國人不論怎樣人口眾多,也不管體格如何健壯,最終也只能做毫無意義的示眾的材料與看客。

電視劇系列

《四世同堂》

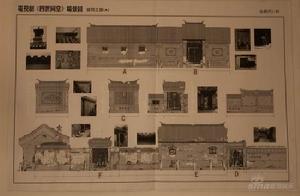

《四世同堂》電視劇《四世同堂》,共28集,北京電視劇製作中心錄製。1985年8月16日至9月9日在中央電視台播出。根據老舍同名長篇小說改編,林汝為(執筆)、李翔、牛星麗編劇。林汝為總導演。史可夫、蔡洪德、史憲富導演,梁世龍、邢培修、王曉輝攝像。

創作集體獲廣播電影電視部授予的特別獎,作品獲第六屆(1985年度)全國優秀電視劇飛天獎連續劇特別獎。該劇較忠實地再現了原著的思想內蘊和悲劇意識,人物形象豐滿、生動、深刻。北平小羊圈胡同四世同堂的祁老太爺一家和他的街坊們,在民族存亡的危急關頭和侵略者占領時期表現出來的雙重性格,即不甘屈服的民族氣節和封建思想的禁錮下封閉、愚昧、妥協、敷衍、無聊、自私等社會心理中的陳腐部分引人深思。

時逢抗戰勝利40周年之際播出的電視連續劇《四世同堂》,因其深刻的思想性和高度的文學性引起強烈反響,一時成為社會輿論的中心話題。老舍先生的原著也因此而重現光彩。

演員:邵華、鄭邦玉、李維康、謝鋼、李婉芬、高維啟、李明、趙寶剛、李文玲、倪虹、龍偉、傅沖、米樂、李馨培、葛玉諾、周國治、徐美玲、史玉中、葉榛楠、杜澎、郭藝文、孫洪新、蘇秋冬、楊春來、史可夫、富林、張帆、楊玉斌、任寶賢、陳強、馬寧、魯繼先、趙秀雲、遲銓、張敬林、曾靜、黃少泉、辛靜、吳爾揚、許正庭、唐遠之、張連仲、王志泉、史憲富、鍾勇、高恩德、吳代堯、龐萬靈、李鏵

“

千里刀光影,仇恨燃九城。月圓之夜人不歸,花香之地無和平。一腔無聲血,萬縷慈母情。為雪國恥身先去,重

《四世同堂》

《四世同堂》整河山待後生。”——伴隨著駱玉笙先生(藝名:小彩舞)淒涼悲壯、鏗鏘有力的京韻大鼓,在抗日戰爭勝利40周年之際,這部根據老舍原著改編的28集電視連續劇由北京電視藝術中心(時為北京電視製片廠)搬上螢屏。

該劇秉承嚴格的現實主義手法,力求再現原著,其藝術感染力不是來自投合時尚,更不是以離奇情節取勝,而是始終以一種樸實無華的敘述手法,展示了北平淪陷區一群普通人特別是祁家四代人的生活。通過祁老人、瑞豐、瑞宣、韻梅、錢詩人、小文夫婦、李四爺、白巡長、孫七、小崔、馬老太太、常二爺、小妞妞以及大赤包、招弟等性格迥異、有血有肉的人物形象,表現出民族存亡之際,真善美與假惡醜的鬥爭,崇高的民族氣節和苟且偷安、助紂為虐、賣國求榮的鮮明對照。在藝術處理上,編、導、演、攝、錄、美、光、服、化、道追求的是老舍先生作品的民族化、大眾化,以及中國傳統的、濃烈的地方特色,即北京味。

20年後,相較起那些充斥螢屏的打著“抗日題材”的幌子,一味迎合現代人口味,不惜歪曲抗日英雄和國人的抗戰情結的影視劇,這部劇集所傳達的精神及其藝術價值更顯得彌足珍貴。

![《四世同堂》[小說] 《四世同堂》[小說]](/img/1/4ca/nBnauM3XyIjMwUDNzEDMzIDMwQTM4cDO3UTNyQTNwAzMwIzLxAzLxUzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)