概述

根據聯合國教科文組織2003年10月17日通過的《保護非物質文化遺產公約》中的定義,“非物質文化遺產”指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現形式、知識體系和技能及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所。各個群體和團體隨著其所處環境、與自然界的相互關係和歷史條件的變化不斷使這種代代相傳的非物質文化遺產得到創新,同時使他們自己具有一種認同感和歷史感,從而促進了文化多樣性和人類創造力。

基本介紹

非物質文化標誌

非物質文化標誌英文:intangibleculturalheritage

非物質文化遺產包括:

a.口頭傳統和表述;

b.表演藝術;

c.社會風俗、禮儀、節慶;

d.有關自然界和宇宙的知識和實踐;

e.傳統的手工藝技能。

基本特點

非物質文化遺產

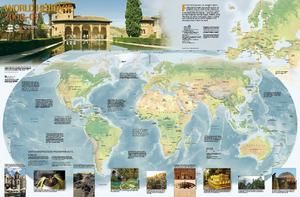

非物質文化遺產非物質文化遺產分布

非物質文化遺產的最大的特點是不脫離民族特殊的生活生產方式,是民族個性、民族審美習慣的“活”的顯現。它依託於人本身而存在,以聲音、形象和技藝為表現手段,並以身口相傳作為文化鏈而得以延續,是“活”的文化及其傳統中最脆弱的部分。因此對於非物質文化遺產傳承的過程來說,人的傳承就顯得尤為重要。

截至2009年,我國共有崑曲、古琴藝術等26個項目入選聯合國教科文組織“人類非物質文化遺產代表作名錄”,羌年、中國木拱橋傳統營造技藝等3個項目入選“急需保護的非物質文化遺產名錄”,成為世界上入選項目最多的國家。

關於申報非物質文化遺產

聯合國教科文組織認為非物質文化遺產是確定文化特性、激發創造力和保護文化多樣性的重要因素,在不同文化相互寬容、協調中起著至關重要的作用,因而於1998年通過決議設立非物質文化遺產評選。這個項目的申報有三個基本條件,一個是藝術價值,一個是處於瀕危的狀況,還有一個是有完整的保護計畫。而每兩年才審批一次,每次一國只允許申報一個。從2001年開始,該評選已進行了兩次,共批准了47項口頭和非物質文化遺產,其中包括我國的崑曲(2001年)、古琴藝術(2002年)、南疆的十二木卡姆藝術(2005年)和與蒙古國共同申請的長調(2005年),開封朱仙鎮木版年畫,汴繡。

《通知》要求,要積極推進非物質文化遺產保護。

一、要開展非物質文化遺產普查工作。各地區要進一步做好非物質文化遺產的普查、認定和登記工作,全面了解和掌握非物質文化遺產資源的種類、數量、分布狀況、生存環境、保護現狀及存在的問題,及時向社會公布普查結果。3年內全國基本完成普查工作。

二、要制定非物質文化遺產保護規劃。在科學論證的基礎上,抓緊制定國家和地區非物質文化遺產保護規劃,明確保護範圍,提出長遠目標和近期工作任務。

三、要搶救珍貴非物質文化遺產。採取有效措施,抓緊徵集具有歷史、文化和科學價值的非物質文化遺產實物和資料,完善徵集和保管制度。有條件的地方可以建立非物質文化遺產資料庫、博物館或展示中心。

四、要建立非物質文化遺產名錄體系。進一步完善評審標準,嚴格評審工作,逐步建立國家和省、市、縣非物質文化遺產名錄體系。對列入非物質文化遺產名錄的項目,要制定科學的保護計畫,明確有關保護的責任主體,進行有效保護。對列入非物質文化遺產名錄的代表性傳人,要有計畫地提供資助,鼓勵和支持其開展傳習活動,確保優秀非物質文化遺產的傳承。五要加強少數民族文化遺產和文化生態區的保護。重點扶持少數民族地區的非物質文化遺產保護工作。對文化遺產豐富且傳統文化生態保持較完整的區域,要有計畫地進行動態的整體性保護。對確屬瀕危的少數民族文化遺產和文化生態區,要儘快列入保護名錄,落實保護措施,抓緊進行搶救和保護。

文化遺產日

非物質文化遺產

非物質文化遺產每年六月的第二個星期六,定為“文化遺產日”。至此,我國已經有了“文化遺產日”、“文化遺產標誌”和“文化遺產保護公益歌曲”,對於增強全體民眾的文化遺產保護意識將會起到十分積極的促進作用。非物質文化遺產蒙古族長調民歌《通知》說,文化遺產包括物質類和非物質類。物質類包括:古遺址、古墓葬、古建築、石窟寺、石刻、壁畫等不可移動文物,歷史上重要實物、藝術品、文獻、手稿、等可移動文物;以及歷史文化名城、名街區、名村鎮。非物質類包括:口頭傳統、民俗活動和禮儀節慶、傳統手工藝等以及與此相關的文化空間。政府希望通過設立“文化遺產日”,使文化遺產保護得到全面加強。到2010年,初步建立比較完備的文化遺產保護制度,文化遺產保護狀況得到明顯改善。到2015年,基本形成較為完善的文化遺產保護體系,具有歷史、文化和科學價值的文化遺產得到全面有效保護;保護文化遺產深入人心,成為全社會的自覺行動。全國“文化遺產日”並沒有像人們預想的那樣,選在農曆五月初五端午節,而是確定在沒有任何特殊意義的6月的第二個星期六,這樣做旨在使這個“文化遺產日”具有更為廣泛的代表性。

崑曲

崑曲是現存的中國最古老的劇種之一,起源於明代(公元14—17世紀)。崑曲的唱腔具有很強的藝術性,對中國近代的所有戲劇劇種,如川劇、京劇都有著巨大的影響。崑曲表演包括唱、念、做、打、舞等,這些內容亦是培訓京劇演員的基本科目。崑腔及其戲劇結構(旦、醜、生等角色)亦被其他劇種所借鑑。《牡丹亭》、《長生殿》成為傳統的保留劇目。崑曲表演用鑼鼓、弦索及笛、簫、笙、琵琶等管弦和打擊樂器伴奏。崑曲的舞蹈動作主要分作兩類,具有豐富的表現力。

中國情況

新疆維吾爾木卡姆藝術

蒙古族長調民歌(與蒙古國聯合申報)

2009年9月30日,新添22項:中國蠶桑絲織技藝、福建南音、南京雲錦、安徽宣紙、貴州侗族大歌、廣東粵劇、《格薩爾》史詩、浙江龍泉青瓷、青海熱貢藝術、藏戲、新疆《瑪納斯》、蒙古族呼麥、甘肅花兒、西安鼓樂、朝鮮族農樂舞、書法、篆刻、剪紙、雕版印刷、傳統木結構營造技藝、端午節、媽祖信俗。

【中國的非物質文化遺產介紹】

蕪湖鐵畫

鐵畫,也稱鐵花,安徽蕪湖特產,為中國獨具風格的工藝品之一。鐵畫是以低炭鋼為原料,將鐵片和鐵線鍛打焊接成的各種裝飾畫。它將民間剪紙、雕刻、鑲嵌等各種藝術的技法溶為一體,採用中國畫章法,黑白對比,虛實結合,另有一番情趣。

奧魯羅狂歡節

鐵畫的製作起源於宋代,盛行於北宋。清代康熙年間,安徽蕪湖鐵畫才自成一體,並逐漸享譽四海。

鐵畫是以鐵為墨,以砧為硯,以錘代筆鍛制而成。鐵畫的品種分為三類:一類為尺幅小景,多以松、梅、蘭、竹、菊、鷹等為題材,這類鐵畫襯板鑲框,掛於粉牆之上,更顯端莊醒目。第二類為燈彩,一般由4至6幅鐵畫組成,內糊以紙或素絹,中燃銀燭,光彩奪目,動人神魄。第三類為屏風,多為山水風景,古樸典雅,蔚為壯觀。

蕪湖瀕臨長江,交通便利,曾為中國四大米市之一,自古以來鐵冶業就十分發達。發達的冶鐵業和高超的鍛技,為蕪湖鐵畫的創造提供了先天的基礎和條件。

蕪湖鐵畫以錘為筆,以鐵為墨,以砧為紙,鍛鐵為畫,鬼斧神工,氣韻天成。蕪湖鐵畫以歷史悠久、風格獨特、工藝精湛、技藝高超著稱於世。鐵畫始於明末清初的康熙年間,由蕪湖鐵工湯天池與蕪湖畫家蕭尺木相互砥礪而成,至今已有340多年歷史。蕪湖鐵畫源於國畫,具有新安畫非物質文化遺產派落筆瘦勁簡潔、風格冷峭奇倔的基本藝術特徵,是純手工鍛技藝術。它以鐵為原料,經紅爐冶煉後,再經鍛、鑽、抬壓焊、銼、鑿等技巧製成。既具有國畫的神韻又具雕塑的立體美,還表現了鋼鐵的柔韌性和延展性,是一種獨具風格的藝術。

蕪湖鐵畫曾參加法國巴黎世界博覽會、匈牙利布達佩斯造型藝術展,並赴日本、科威特、義大利、奈及利亞、沙特、香港等20多個國家和地區展出。1959年~1960年老藝人儲炎慶和幾位弟子製作的大型鐵畫《迎客松》、《梅山水庫》和鐵書法《沁園春·雪》等作品布置在人民大會堂。蕪湖鐵畫歷經了340多年的承傳和發展,在傳統形式的尺幅小景、畫燈、屏風基礎上,又創有立體鐵畫、盆景鐵畫、瓷板鐵畫和鍍金鐵畫,形成了座屏、壁畫、書法、裝飾陳設和文化禮品等五大系列二百多個品種,以其與眾不同的藝術風格和魅力,在藝壇獨樹一幟。

國家非常重視非物質文化遺產的保護,2006年5月20日,蕪湖鐵畫鍛制技藝經國務院批准列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。2007年6月5日,經國家文化部確定,安徽省蕪湖市的楊光輝為該文化遺產項目代表性傳承人,並被列入第一批國家級非物質文化遺產項目226名代表性傳承人名單。

中國非物質文化遺產專題展

由文化部主辦,中國藝術研究院、中國非物質文化遺產中心承辦的中國“斯洛伐克新兵舞

文化遺產日”大型專題展――“中國非物質文化遺產展”於2007年6月18日閉幕。

這次展覽於6月8日開幕,分為年畫、剪紙、皮影、木偶、染織5個專題,共展出來自全國各地的1400余件作品。展覽通過展板、實物、現場製作和表演等方式,多方位、多角度地展示了我國豐富的非物質文化遺產和保護成果。

展覽期間,黨和國家領導人中共中央政治局常委、國務院總理溫家寶,中共中央政治局常委李長春也參觀了展覽。展覽取得了良好的社會效果,截至展覽閉幕,超過10萬人參觀了這次展覽。豐富多彩的展品和非物質文化遺產傳承人的精彩現場展示為廣大觀眾呈現了一場非物質文化遺產的精彩盛宴。截至目前,我國共公布了兩批國家級非物質文化遺產。

現況

正在肯亞首都內羅畢舉行的聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會16日審議通過中國申報項目《中醫針灸》和《京劇》,將其列入“人類非物質文化遺產代表作名錄”。這是保護非物質文化遺產政府間委員會首次在撒哈拉以南地區非洲國家舉行會議。據悉,今年共有29個國家申報了47個“人類非物質文化遺產代表作名錄”遺產項目。此外,中國申報的《中國水密隔艙福船製造技藝》、《中國活字印刷術》以及《麥西熱甫》15日入選了“急需保護的非物質文化遺產名錄”。

代表作品

非物質文化分布地區

非物質文化分布地區2001年

非物質文化遺產中國古琴

奧魯羅狂歡節

崑曲

宮廷宗廟祭祀禮樂

塔格巴納的橫吹喇叭音樂及文化空間

埃爾切神秘劇

尼亞加索拉的索索·巴拉文化空間

能樂

立陶宛十字架雕刻及其象徵

吉馬·埃爾弗納廣場的文化空間

伊夫高族群的哈德哈德聖歌

塞梅斯基的文化空間與口頭文化

博遜地區的文化空間

扎巴拉人的口頭遺產與文化活動

2003年

班什狂歡節

非物質文化遺產新疆維吾爾木卡姆藝術

安第斯卡拉瓦亞的宇宙信仰形式

瓦雅皮人的口頭和圖畫表達形式

中非阿卡俾格米人的口頭傳統

古琴藝術

奧連特兄弟會的法國鼓樂

土著亡靈節

邁達赫(公共場所說書人)藝術

波羅的海的歌舞慶典

國非物質文化遺產

摩爾鎮的馬隆人傳統

2005年

游吟歌師歌曲

比利時、法國的巨人和巨龍遊行

德拉邁茨的鼓樂面具舞

巴亥瑞康卡烏的圓圈森巴舞

比斯萃薩的巴比——肖普魯克地區古老的復調音樂、舞蹈和儀式習俗

斯貝克托姆--高棉皮影戲

新疆維吾爾木卡姆藝術

帕蘭克-德-聖巴西里奧的文化空間

哥斯大黎加的牧牛傳統和牛車

斯洛伐克新兵舞

瑞賓瑙-艾基舞劇

拉姆里拉——《羅摩衍那》的傳統表演

歌舞伎

佩特拉和維地拉姆的貝都人文化空間

古勒-沃姆庫魯祭祀和舞蹈儀式

馬克-揚戲劇

亞饒-戴高文化空間

蒙古族長調民歌

坦坦地區的木賽姆牧民大會

艾爾-圭根斯諷刺劇

蘭瑙湖瑪冉瑙人的達冉根史詩唱述

韓國江陵端午祭

伏佳拉——牧羊人長笛及其音樂

烏干達樹皮衣製作

銅鑼文化空間

姆班德或耶路撒勒瑪舞