分布

青海省地處青藏高原,是長江、黃河、瀾滄江的發源地,動物資源豐富,種類眾多,但蛇類分布較少,且多為小型蛇類。主要常見蛇類有以下幾種。

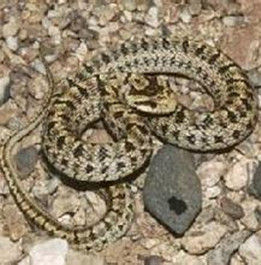

中介蝮

中介蝮

中文科名:蝰科

中文屬名:蝮屬

中文俗名:青海俗稱“七寸蛇”

拉丁文名:Gloydius intermedius

英文名:Pallas'pit viper

物種命名人及年代:Strauch,1868

物種信息:有毒,也是我國6種蝮蛇中毒性最大的一種蝮蛇。全長雄性500-90mm,雌性530-70mm。背面砂黃色,具兩行深褐色圓斑,左右圓斑往往併合,其間的砂黃色在背面形成一列窄橫紋;眼後黑眉較寬,其上緣鑲黃白色邊。上唇淺褐色主要占上唇鱗。鼻間鱗兩外側尖細而微彎向後;中段背鱗23-25行;腹鱗+尾下鱗187-229,平均207。有頰窩,有管牙。國內分布於青海、山西、內蒙古、陝西、甘肅、寧夏、新疆。國外分布於俄羅斯西伯利亞南部,蒙古。在新疆棲居于海拔900~1650m低山多石縫和灌叢地方,夏秋季早上及午後在草場活動捕食,中午炎熱則隱蔽於石山洞穴或灌木叢下鼠洞中,陰涼天氣整天在外活動。9月中逐漸往背風向陽地方轉移,10月底或11月初進入冬眠。以蜥蜴或鼠為食物。卵胎生,8月產仔2~5條,初生仔蛇全長200mm左右。在甘肅棲居於620~2400m平原、丘陵、高山的麥田、路旁、石堆、墳地及村舍附近,除蜥蜴外,也見吃魚、蛙、鳥及其他蛇類。將中介腹放於草地上則騰曲不動,經反覆驅趕,行不到lm即停下攻擊,同時尾不斷顫動,吱吱作響。將蛇置於牧草茂密處爬行3m即停下攻擊人,且不再行進。在青海,主要棲居於林緣灌叢、草或亂石堆,主吃鼠類,也吃蜥蜴及鳥,垂直分布可達4000m。在青海主要分布在循化、尖札、共和、烏蘭、都蘭各縣。

高原蝮

高原蝮

英名:Pla-teau Pit Viper科名:蝮蛇亞科(Crotalinae)

分布:分布於中國青海、雲南、西藏、陜西、甘肅、四川等地

中文俗名:麻蛇(青海)曾用名“雪山蝮”識別特徵:有毒,全長雄性413+61mm,雌性459+60mm。背面灰褐色,具紅褐色或古銅色斑紋,系由兩種顏色的鱗片組合形成,深色斑既不呈明顯的兩行圓斑,也不呈明顯的橫斑;眼後有深棕色縱紋,上下緣不鑲淺色邊。吻棱不顯;鼻間鱗略呈梯形,兩外側不尖細;背鱗中段21行為多,部分為19行,極個別可達23行;腹鱗+尾下鱗183~222,平均195。有頰窩,有管牙。生活於高山高原地區,多出沒於亂石堆處或灌叢雜草中。以鼠類、蜥蜴及蛙類為食物。9~10月產仔蛇6~7條,初生仔蛇全長110~120mm,可能隔年繁殖一次。垂直分布範圍自1500m高達4320m。

生態習性:生活於高山高原地區,多出沒於梯田邊的雜草亂石堆處、山坡、路邊、溪流旁。以囓齒類、蜥蜴及蛙類等為食物。卵胎生,繁殖期在9~10月,每次約產幼蛇6~7條,初生幼蛇全長11~12公分,可能隔年繁殖一次。垂直分布範圍自1500公尺到高達海拔4320公尺。

形態特徵:小型毒蛇,全長雄性約47公分,雌性52公分。背面棕褐色,自頸部至尾部有米黃色或灰綠色不規則斑塊,頭背部有深色縱紋,上下緣不鑲淺色邊;腹面呈土紅色,密布黑色斑點。頸部明顯,具一對頰窩,吻棱不明顯;鼻間鱗略呈梯形,兩外側不尖細;背鱗中段21行為多,部分為19列,某些個體可達23列,具棱脊;腹鱗149~178枚,肛鱗1枚,尾下鱗29~48對。分布在青海省稱多、治多、玉樹、久治各縣。對消滅鼠害有積極作用,應考慮合理利用。

高原蝮分布範圍較狹窄,且在高寒地區,食物來源較少,繁殖力較低,種群數量不如其他蝮蛇多。

備註:中國趙爾密教授1997年曾經在《橫斷山區兩棲爬行動物》一書中指出:橫斷山北段中段及其周延高山則成為亞洲蝮蛇的另一個分化中心,雪山蝮、秦嶺蝮、六盤山蝮或還有其它類型,都是高原蝮這一祖型處於分化過程正在形成中的亞種或種。

藥用

藥名:高原蝮

來源:為蝰科動物高原蝮的乾燥全體。

功效:祛風止痛、解毒消腫、補虛下乳。

主治:治風濕痹痛、關節炎、筋胃疼痛、麻風病、瘡癤腫毒、瘰癧結核、氣血虛弱、頭暈氣短、心悸乏力、自汗盜汗、產婦乳汁不足、淋巴結結核等症。

性味歸經:辛、甘,平。肝、脾二經。

用法用量:內服:煎湯1一2克。

枕紋錦蛇

枕紋錦蛇

枕紋錦蛇別名:白條錦蛇,黃長蟲

無毒,為我國北方最常見到的一種無毒蛇,生活於平原、丘陵、山地和高原的各種環境中,在田野、草原、森林至半荒漠地區都有其活動蹤跡。體圓長,頭較長而略寬扁,頸明顯,全長520~1004毫米體背有3條淺色縱紋,其上排列著鋸齒狀窄橫斑,腹面黃白色或灰色,綴有許多黑斑點。(易與紅點錦蛇相混)食鼠,蛙,鳥,鳥卵,蜥蜴等。為卵生,於7月至8月間產卵於深穴或石縫內,每次產卵10(6-15)個左右,卵殼柔韌,污白色,卵每項約28-45*15-25毫米。垂直分布可達海拔3500米。在青海分布於西寧、大通、湟中、門源、平安、樂都、化隆、循化、同仁、貴德、貴南等縣市。

枕紋錦蛇已入藏藥,有滋補、明目、催產、下胎衣的功效。可治療骨質增生、肺炎、胸部熱痛等症。能捕食老鼠,對防治鼠害有一定作用,有益於農牧業生產。

虎斑游蛇

虎斑游蛇

虎斑游蛇為卵生,每年6~7月間產卵,每次10枚以上,也有多者可達47枚。孵化期為29~50天不等。初生的幼蛇體長15~17厘米。

分布:廣泛分布全國各地,青海、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、安徽、福建、台灣、江西、山東、河南、湖南、湖北、廣西、四川、貴州、雲南、西藏、陝西、甘肅、寧夏等地均有分布。

生境:生活于山地、丘陵、平原地區的河流、湖泊、水庫、水渠、稻田附近。以蛙、蟾蜍、蝌蚪和小魚為食,也吃昆蟲、鳥類、鼠類。

藥用價值:中醫入藥,具有解毒止痛,祛風除濕之功效。主治骨結核、骨質增生和風濕等症。據有關報導,該蛇對治療胃癌、食道癌和乳腺癌等也有一定的療效。