流行病學

本病流行於薩伊、剛果中非共和國、加彭、喀麥隆、奈及利亞、上沃爾特及查德等福氏膀胱螺的某些種為其中間宿主。流行病學與曼索血吸蟲相似。流行區人群感染率在5.7%~24.3%之間曾發現一種單點鼠(Hybomys univittatus)有自然感染。倉鼠、沙土鼠小白鼠豚鼠、兔、山羊、綿羊及猴實驗感染已成功。病因

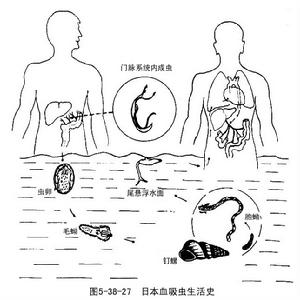

該蟲成蟲大小隨宿主而異,易與其他種血吸蟲混淆。雄蟲長11.5~14.5mm寬0.3~0.5mm;睪丸2~7個,多數4個,腹面、側方及背面有小棘,自睪丸後方起,表皮有小結節。雌蟲長13~24mm,寬0.2~0.25mm,卵巢位於腸支之間,大都呈螺鏇狀扭曲。子宮內蟲卵平均140μm×37μm,約有25%~60%的蟲在感染後80天開始產卵,最多每蟲產卵122個。卵末端有棘,微彎,卵殼耐酸染色陽性以Bouin液固定其所包含毛蚴中間凹陷呈眼鏡玻璃狀。間插血吸蟲的特徵是:①組織切片中蟲卵婁-尼染色反應陽性;②尾蚴喜集結水面或接近水面處;③尾蚴有附著外物的傾向;④尾蚴的腺分泌物呈顆粒線樣;⑤在大多數傳播點僅出現間插血吸蟲,只有很少幾個地方和曼索血吸蟲同在,只在喀麥隆與埃及血吸蟲同在。發病機制

發病機制與日本血吸蟲、曼氏血吸蟲病基本相同。臨床表現

間插血吸蟲病

間插血吸蟲病多數病人感染後可無明顯症狀。感染嚴重者可有左髂骨驟起疼痛。因雌蟲產卵於宿主腸系膜小靜脈中,此蟲所致的宿主反應較輕肝活檢可見蟲卵周圍有嗜酸性膿腫形成。腸鏡檢查可見直腸瓣附近黏膜充血腸壁發炎或有息肉形成,患者可有明顯消化道症狀,大便內有血及黏液,里急後重等。

併發症:

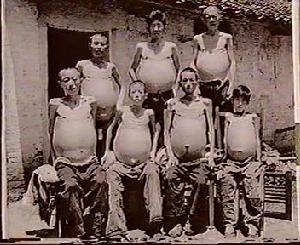

1.肝纖維化併發症 晚期血吸蟲病患者並發食管下段或胃底靜脈曲張者占2/3以上。曲張靜脈破裂引起上消化道大出血者占16.5%~31.6%,是血吸蟲病性纖維化的主要併發症,臨床症狀為大量嘔血與黑糞,可引起血壓下降與失血性休克,病死率約15%。約半數患者有反覆多次大出血史。上消化道大量出血後可出現腹水或並發肝性腦病。肝性腦病在晚期血吸蟲病較門脈性與壞死後肝硬化為少,國內報導占1.6%~5.4%其病程也較長。此外,晚期血吸蟲病腹水型並發原發性腹膜炎與革蘭陰性桿菌敗血症者也不少見。

2.腸道併發症 流行區患者的被切除闌尾標本中找到血吸蟲卵者可高達31%,常是急性闌尾炎的一種誘因,而且闌尾較易穿破,可並發腹膜炎或局限性膿腫。

血吸蟲病引起的嚴重結腸病變所到的腸腔狹窄,可並發不完全性腸梗阻,以位於乙狀結腸與直腸為多此外,腸系膜與大網膜病變可粘連成團,形成腹內痞塊。血吸蟲病患者結腸肉芽腫可並髮結腸癌患者年齡較輕大多為腺癌,惡性程度較低,轉移較晚。

診斷

間插血吸蟲病

間插血吸蟲病1.流行病學資料 有中非西部、薩伊、喀麥隆、加彭等國流行區旅居史、疫水接觸史。

2.臨床表現 可有左髂窩驟起疼痛,可有消化道症狀,大便有黏液或血及里急後重等病史。

3.實驗室檢查 在大便和直腸黏膜中找到典型蟲卵即可確診。蟲卵耐酸染色陽性反應。蟲卵內的毛蚴呈眼鏡玻璃狀是其特色。

鑑別診斷:

急性血吸蟲病有誤診為傷寒、阿米巴肝膿腫、粟粒性結核等。血象中嗜酸性粒細胞顯著增多有重要的鑑別診斷價值,不可忽視。慢性血吸蟲病肝脾腫大型應與無黃疸型病毒性肝炎鑑別。後者食慾減退、乏力、肝區疼痛與肝功能減損均較明顯。急性和少數慢性血吸蟲病患者可有HBsAg假陽性(RPHA法),與嗜異性抗體有關。故應同時檢查血清中其他B型肝炎的標誌或不使用RPHA法。血吸蟲病患者有腹瀉、便血者糞便孵化陽性,而且毛蚴數較多,易與阿米巴痢疾,慢性菌痢鑑別。晚期血吸蟲病與門脈性及壞死後肝硬化的鑑別:前者常有慢性腹瀉便血史,門靜脈高壓引起巨脾與食管下段靜脈曲張較多見,肝功能損害較輕,黃疸、蜘蛛痣與肝掌較少見但仍需依賴多次病原學與免疫學試驗檢查才能鑑別。應當指出在流行區血吸蟲病合併乙型病毒性肝炎在國內較為常見。此外在流行區的癲癇患者均應除外腦血吸蟲病的可能。

檢查

實驗室檢查:

在大便和直腸黏膜中找到典型蟲卵即可確診。蟲卵耐酸染色陽性反應。蟲卵內的毛蚴呈眼鏡玻璃狀是其特色。

其它輔助檢查:

肝活檢可見蟲卵周圍有嗜酸性膿腫形成。腸鏡檢查可見直腸瓣附近黏膜充血、腸壁發炎或有息肉形成,患者可有明顯消化道症狀,大便內有血及黏液,里急後重等。

治療

一般以尼立達唑為首選藥物,劑量與不良反應見埃及血吸蟲病。最近報導用吡喹酮療效優異。

預後預防

間插血吸蟲病

間插血吸蟲病預後:

血吸蟲病患者,包括腦型與侏儒症如能早期接受病原學治療,預後大多良好。晚期血吸蟲病有高度頑固性腹水,並發上消化道大出血、黃疸、肝性腦病、原發性腹膜炎以及並髮結腸癌患者預後較差。

預防:

根據流行區具體情況因時因地制宜進行防治。採取以滅螺與普治患者、病畜為重點,結合糞便與水源管理及個人防護的綜合性措施。

1.控制傳染源 在流行區進行普查對患者與病牛進行大規模同步治療。套用吡喹酮擴大化療以控制血吸蟲病流行,可使患者數大幅度下降,這是整個防治工作中重要的一環,尤其在湖沼地區與山區經過連續3年後將有顯著成效。耕牛血吸蟲病可採用硝硫氰胺混懸液1.5~2 mg/kg體重,一次靜脈注射有良好療效。

2.切斷傳播途徑 滅螺前首先應查清螺情,建立螺情圖,為提供滅螺規劃的依據。在水網地區可採取改變釘螺滋生環境的物理滅螺如土埋法等。在湖沼地區可採用築壩、圍墾種植的方法。在居民點周圍建立防螺帶等。化學滅螺可結合物理滅螺進行,採用氯硝柳胺等殺螺藥物,並可製成緩釋劑,延長其滅螺的效果,但目前大多數滅螺劑雖然對農作物與人畜無害,但對魚類有毒,應防止其水源污染。

糞便管理:防止人糞與畜糞污染水源並經過處理使之無害化,如採取糞尿1∶5混合後密封、沉澱發酵,夏季貯存3~5 天,冬季7~10天,可殺死血吸蟲卵。此外在農村採用沼氣糞池應大力推廣

水源管理:保護水源不受污染。提倡用清潔水,或將河水貯存3天后使用必要時用含氯石灰,每擔水(約50kg)加1g,消毒15min後即可使用。

3.加強個人防護,保護易感人群

(1)關鍵在於宣傳教育。引導人們重視自我保護,在流行區儘量避免與疫水接觸例如嚴禁兒童在河溝中戲水。湖沼地區因收割捕撈打湖草等必須接觸疫水時,應採取個人防護措施,以脂肪酸為基質,加鹼皂化後,摻入氯硝柳胺(2%)和松節油製成防護劑,有殺死尾蚴作用。1%氯硝柳胺鹼性溶液浸漬衣褲對尾蚴也有預防作用。

(2)預防性服藥:青蒿素衍生物蒿甲醚(artemether)和青蒿琥酯(artesunate)能殺滅5~21天的血吸蟲童蟲蒿甲醚用法:在接觸疫水後15天服用1次蒿甲醚(每次6mg/kg),以後1次/15 天,連服4~10次。青蒿琥酯用法:在接觸疫水後7天服用1次青蒿琥酯(每次6mg/kg),以後1次/周連服8~15次,可有效地預防血吸蟲感染。據1996~1998年間曾在江西、安徽湖北三省推廣套用青蒿琥酯,預防服藥近20萬人群,其保護率達88.2%~100%;蒿甲醚也曾在上述地區套用2000多人(1994~1996),其保護率也達60%~100%。