簡介

長陽人遺址

長陽人遺址遺址概況

洞穴處於高山丘陵盆地,四周山巒起伏,怪石嵯峨,三五村舍,疏林掩蔭,半隱於山坳之中,別具情趣“長陽人”化石洞,位於長陽土家族自治縣大堰鄉鍾家灣村,距長陽龍舟坪縣城45公里,省級文物保護單位。距今19萬年前的古人類化石就出土於這裡,“長陽人”的發現,證明在遠古時期,長陽境內就已有人類生存活動。

化石洞,呈兩邊分布之勢,一左一右,一個傾斜,一個稍平直。“長陽人”化石是在較傾斜的洞中發現的。那是1956年,這一帶的農民在岩洞中挖“龍骨”即挖古脊椎動物化石賣時,挖出了一個完整的人形頭骨化石。在人們爭相傳看時,不小心將頭骨摔碎。後來摔碎的頭骨被供銷社收購。訊息傳到縣一中,當時的生物教師陳明治帶著學生到供銷社察看,他們從龍骨堆中找到了一塊古人類上齶骨,上面還附有兩枚牙齒,經中國科學院古脊椎動物研究院賈蘭坡教授鑑定,確定為古人類化石,命名為“長陽人”化石,其地質年代屬舊石器時代範圍,距今約19萬年。伴隨“長陽人”出土的還有大象、熊貓、梅花鹿等動物化石。

文化發祥地

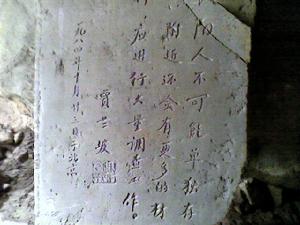

長陽人遺址碑刻

長陽人遺址碑刻“長陽人”是中國長江以南最早發現的遠古人類之一。賈蘭坡教授在《長陽人化石及共生的哺乳動物群》一文中說:“‘長陽人’的發現,不僅給江南動物群增加了新的種屬,並為地層的劃分提出了新的證據,同時給人類本身的分布與演化提供了新的資料”。“長陽人”的問世,說明了長江流域以南的廣闊地帶同黃河流域一樣,也是中國古文化發祥地,是中華民族誕生的搖籃。

出土的古人類化石和動物化石珍藏在中國科學院古脊椎動物與古人類研究所 、中國歷史館陳列展出。“長陽人”已寫進《辭海》和中學歷史教科書中。站在這究古亭前,目睹怪石嶙峋間的動物塑像,那冉冉升起的思古幽情,把我們帶回到那個十多萬年前的清江兩岸,我們祖先與遍地猛獸生死搏鬥的動人場面仿佛又呈現於眼前。

位於長陽土家族自治縣漁峽口鎮東南0.5公里的清江北岸的香爐石遺址,是中國長江以南鄂西清江流域夏、商、周時期一處古文化遺址。東距長陽縣城97公里,屬清江中游,遺址中心區長70米,寬10餘米,西南面臨江,距清江河面垂直高度約30餘米,東南和西北兩面緊靠陡峭山岩,東北面還矗立一座垂直於江面的方形巨石,故人傳為香爐石。遺址中心地處在兩岩之間的平槽之內。屬典型的河旁山寨型遺址。它的地理環境獨特,一般不會引人注目。該遺址1983年發現。1988年、1989年、1995年先後三次進行發掘。獲得各個時期的歷史文物近萬件。

出土文物

從遺址出土的大量陶器和大量甲骨揭示出,它不僅時代較早,內容新疑獨特,而且有中國古代巴人早期文化的突出反映,並可窺其來龍去脈。

遺址的面積不大,中心位置僅700平方米,但文化層堆積厚、已發掘的部分厚度已達5米以上。有7個自然堆積層次。第7層的時代最早,碳十四測定距今4090±100年,為夏時期;第6層距今3520±130,為早商時期;第5層為晚商時期;第4層根據陶器組合關係以及甲骨的鑽孔形態分析。應為西周時期;第三層為東周時期。它已是楚文化的風格了。這時的楚人已進入到清江巴人的腹地,並很快控制了這一地區,離香爐石遺址僅7.5公里的外村里遺址,便是楚人大規模專門生產瓦類建築材料的基地。

香爐石遺址出土的巴文化遺物以圜底釜、罐為主要文化特徵,出土的石器有斧,錛、鑿、鏃、矛(雙刃、類似劍)等。陶器有釜、缽、豆、盤、杯、罐、紡輪、網墜等。銅器有矛、鏃、鉞、錐、鑿、魚鉤等。骨器有簪、鏟、鑿、勺、紡輪等。川東三峽地區巴文化遺存中一向被普遍認為是受外來影響的常見器物大口尊、缸在香爐石遺址中一概看不見。這就證明香爐石文化未受外來的影響。占卜術在香爐石遺址的先民中尤為盛行。出土的甲骨數量多,時代早,更令人注目的卜骨的製作材料新穎別致,多用較大的魚類鰓蓋骨製作,而有別於過去人們常見的用牛、羊、豬的肩胛骨製作的卜骨。這在中國卜骨發現史上尚是前所未有的發現。

1995年11月,我們對香爐石遺址進行了第三次發掘。找到了生活在香爐石遺址的先民們的墓葬區,這是前兩次發掘沒有發現過的新遺存。共清理早商時期巴人墓葬5座,其中3座有隨葬品,出土了大型卜骨,骨匕、圜底陶釜、罐、石斧、貝幣等。

卜骨隨葬在一死者的頭部,是用牛的左肩胛骨製作而成的,與前兩次在遺址中發掘出大量用魚的鰓蓋骨製作的卜骨不同,是早期巴人遺物的新發現。卜骨全長42厘米,是中國發現的最大卜骨之一。這些卜骨的發現,對我們理解《世本》記載的“廩君之先,故出巫誕”的涵義,有了新的認識。

骨匕是用大動物的肢骨為材料製成的,全長26.6厘米,隨葬在死者的右腿部,其製作細,用材巧、造型美、葉壁薄、體形大、實屬精品。隨葬品中具有斷代作用的兩件陶器與遺址早商地層中出土陶器完全相同,就年代而論,也與卜骨的時代相吻合。

香爐石遺址

長陽人遺址

長陽人遺址香爐石遺址出土了兩枚陶璽印,印面一為圓形,一為橢圓形,均為陰刻,兩枚璽印出土在西周地層中。其年代至遲應與之相當。研究古文字的專家們,發表了各自的看法。武漢大學中文系教授夏淥先生認為兩印文一為“蔡”一為“鮫”,前者與有些甲骨文相近,後者與有巨口有利齒的水生動物有關。其年代應比西周時期要早。比殷墟的青銅印要早。中國社會科學院考古研究所研究員陳公柔先生則認為該兩璽印出在早期巴文化遺址西周時期地層中,當然應是巴人比較早的璽印。也可能比西周時期還要早一點,從印文形制看,跟我們已知的“巴蜀文字”應有淵源關係。中國著名的歷史與考古學家張政火良先生也認為該兩印應屬巴文字系統,與中原文字系統不同。中國文物研究所劉紹剛先生在《印史研究》撰文中,認為長陽夏、商遺址出土的兩方璽印,是在科學考古發掘中發現的最早的璽印。它的發現,揭開了古代璽印起源之謎。

清江流域考古發掘的實物資料表明,這裡不僅有19萬多年前的“長陽人”,9—12萬年前的人類用火遺蹟、一萬年前的古文化遺址、5—6千年前的大溪文化,而且更重要的是發現了3—4千年前的早期巴文化——香爐石遺址及其墓葬區。證明巴人起源於鄂西清江流域有了豐富的實物資料,為揭開長陽這塊古老神奇土地之奧謎,將寫下光輝的篇章。

丹水河位於清江北岸,是清江流域的一級支流,發源於我縣境內賀家坪鎮的跌馬坡,至津洋口匯入清江,全長約70公里。河道常年水質清澈,時而灘險湍激,時而潭水平緩,兩岸岩石陡峭、奇石林立。

湖北長陽清江花園酒店是苑林式的三星級旅遊飯店,長陽縣城唯一一家高星級飯店,座落於神奇的“巴人故里”、美麗的清江河畔、長陽縣城中心。酒店依山傍水、臨江而立、交通便利,是中外賓客商務會議、旅遊度假的理想下榻之處。

清江發源於鄂西山間洞泉,由兩千多條山泉匯集而成。全流域植被完好,風景秀麗,常年綠波蕩漾,清澈透底。清江水酸鹼度適中,溶氧充足,水質清新,無公害,無污染,經專家鑑定為天然礦泉水,並富含多種礦物質和人體所必需的微量元素。特定的環境,優異的水質,適宜的氣候,生長出美名遠揚的清江魚。隔河岩庫區形成以後,幽靜清雅的清江水更是為清江魚提供了得天獨厚的生長條件。好山出好水,好水養好魚,好魚味美奇,無公害,無污染,無激素是清江魚最大的特徵。“清江魚”商標已報國家工商局註冊。

清江市庫區全年各類魚產量達8000噸以上,主要品種有:清江黑鮰、紅鮰、黑鯉、紅鯉、鱖魚、白甲、銀魚、大口鯰、鯽魚、花白鰱及青蝦等,以銀魚、鮰魚和白甲最為名貴。

清江隔河岩電站水庫中養殖的清江銀魚是銀魚科中較大的一種,肉質細嫩,味道鮮美,含有豐富的蛋白質、脂肪、碳水化合物、鈣、磷、尼克酸、維生素等多種營養,被譽為淡水魚之王,是饋贈上品,筵席侍餚,在國際國內享有盛名,2001年11月在農業部舉辦的2001中國國際博覽會上被評為名牌產品。

遺址發現

長陽人遺址丹水河

長陽人遺址丹水河“長陽人”的發現,證明在遠古時期,長陽境內就已有人類生存活動。化石洞,呈兩邊分布之勢,一左一右,一個傾斜,一個稍平直。“長陽人”化石是在較傾斜的洞中發現的。那是1956年,這一帶的農民在岩洞中挖“龍骨”即挖古脊椎動物化石賣時,挖出了一個完整的人形頭骨化石。在人們爭相傳看時,不小心將頭骨摔碎。後來摔碎的頭骨被供銷社收購。訊息傳到縣一中,當時的生物教師陳明治帶著學生到供銷社察看,他們從龍骨堆中找到了一塊古人類上齶骨,上面還附有兩枚牙齒,經中國科學院古脊椎動物研究院賈蘭坡教授鑑定,確定為古人類化石,命名為“長陽人”化石,其地質年代屬舊石器時代範圍,距今約19萬年。伴隨“長陽人”出土的還有大象、熊貓、梅花鹿等動物化石。