簡介

香溪河

香溪河香溪位於長江西陵峽口寬谷段,在宜昌市興山、秭歸境內。這裡有一條從神農架潺潺南來的長江北岸的支流,就是舉世聞名的香溪河。秀麗的香溪河,相傳是漢明妃王昭君曾在溪中浣帕,使溪水變香,故而得名。

從神農架流淌而來的這條溪水,首先投入昭君故里——寶坪村的懷抱。這段溪水碧綠如黛,兩岸花紅柳綠,桃杏滿坡,桔樹成林。特別是春天,香溪中遊動著半透明、圓圈形的桃花魚,與岸上的綠樹和水下的五彩石相輝映,真是美妙極了。寶坪村背靠形若鯉魚的山巒,春季綠蔭覆地,秋季黃桔掛滿枝頭。

在這裡可觀賞昭君宅、望月樓、梳妝檯、楠木井、王子崖、明妃墩等遺蹟,還可瞻仰昭君塑像,參觀昭君陳列館,遊覽故里長廊及昭君亭等景觀。再順香溪河入長江匯合處約5公里的地方,這就是偉大愛國詩人屈原的故鄉——秭歸城。這裡山青水秀,盛產柑桔,屈原青少年時候的千古名篇《桔頌》就寫於此地。

城內立有“屈原故里”牌坊和今人重建的規模宏偉的屈原祠。每逢端午節,還能觀覽屈鄉人民為紀念屈原舉行的“龍舟競渡”。秭歸樂平里是屈原的出生地,現存屈原談書洞、照面井等遺蹟。

名稱來歷

美麗的香溪河

美麗的香溪河自古以來,香溪河有多種名稱,但總括起來不外乎與方位有關、與植物“香草”有關、與傳說中的昭君“香氣”以及神農大仙有關的三類名稱。一曰“縣前河”、“鄉口溪”,與方位有關。《清史稿·地理志》興山條載:“城南香溪,一名縣前河,……合白沙、九沖(即深渡河)河,至城南,始為香溪。“而“鄉口溪”是以屈原大夫的“歸鄉”得名。《水經注》載:長江流經夔子城南,城“北背大江,東帶鄉口溪”。

《明史·地理志》解釋:“古夔子城在秭歸城東”,即今香溪鎮。宋朝以後,才將“鄉口溪”改作“香溪”。二曰“香溪河”,與植物“香草”有關。《興山縣誌》載:“香溪水味甚美,常清濁相間,作碧膩色,兩岸多香草,故名香溪”。三曰“香溪”(“昭君溪”)、“木箱溪”,與昭君“香氣”和神農大仙有關。叫“香溪”或“昭君溪“,《妝樓記》說:“昭君臨水而居,恆於溪中洗手,溪水盡香”;又傳說王昭君出塞前曾在溪邊洗臉、梳妝、洗滌手帕,甚至無意間將頸上的珍珠落在溪流里,從此溪水含有香氣,百里溪水清馨馥郁,故而得名。叫“木箱溪”,是因傳說當年神農大仙挑木箱走進昭君村附近的“烏龍洞”,鎮住了製造旱災的烏龍後,一股清泉流下,匯成這條小溪河,取名“木箱溪”,後諧音改稱“香溪”。

景點

水府廟

在香溪鎮香溪河東的長江北岸,有一個“日有千人拱手,夜有萬盞明燈”的古廟——水府廟,又稱“鎮江王爺廟”,亦稱“紫雲宮”。它座東朝西,三面臨水,一面靠山。大江西來,正對廟門,在廟下形成一個大沱—楊家沱,後經廟南流進兵書寶劍峽;香溪南奔,擦廟下匯入江中;背後是蛤蟆山,形似一隻朝天欲縱的蛤蟆,廟下的山石正似一隻望江欲撲的猛虎,民間故有“上山蛤蟆下山虎”之說,水府廟便是蛤蟆的屁股老虎的頭。

水府廟

水府廟該廟建成於清乾隆二十三年(1757年),距今240多年了,是秭歸迄今留下來的最完善的一座古廟。整個建築座東朝西,依山傍岩,平面呈四合院形制,為木結構抬梁式構架,分三前殿為七架抬梁,中殿為五架抬梁,後殿則為全磚結構。前殿有鎮江王爺像,後殿供有觀音像,中殿有普陀山、百子圖。神像妝金塗粉,光彩異常。室內雕欄畫柱,壁畫燦爛;屋頂調檐座脊,飛檐翹角,魚尾獸頭,古色古香。其建築空間環境隨地形的變化而變化,靈活布局,逐層向上,高低錯落,自然有序,協調優美。

廟前整塊岩石上,有人工開鑿的“之”字形石階,直達楊家沱;廟後有圓柱體磚灰結構的白骨塔,用來收殮無人認領的江上浮屍;廟南緊臨一方摩崖碑,上有荊南道觀察使李拔於乾隆辛卯年(1771年)所撰“香溪孕秀”四字,字大如斗,蒼勁有力;廟北香爐石上有潔白的昭君塑像,人們又稱水府廟為昭君廟。更兼桔林層層,枯藤綹綹,鐘鼓鳴響,木魚玉罄,峽霧香菸,使古剎顯得神秘、奇妙、莊嚴、肅穆。

水府廟是自然崇拜和人神崇拜的產物,它在當地人民心目中具有崇高的地位,人們稱水府廟前“日有千人拱手,夜有萬盞明燈”,絕非虛言。舊時川江多灘淺磧,歸州少良港,唯香溪口水府廟下楊家沱水位較深,可泊柏木船。船隻進港,落帆架櫓,眾多舟人拱手搖櫓,豈不是“千人拱手”?船幫夜泊,一片燈火;兩岸居民,點點燈光;滿天星月,一江光影,哪裡止“萬盞明燈”?更何況廟中所祀的乃是船民船工們的保護神鎮江王爺、觀世音啊,上廟進香,豈止“千人拱手”!水府廟與峽江之上白帝城的鎮江王廟、有巴東縣長江航運“三步曲”之稱的王爺廟(在楠木園村)、龍王廟(在官渡口,已毀)、地藏殿(在巴東與秭歸交界處的紅廟嶺)相同,是歷史上人們與長江長期相處的產物,與長江航運有著緊密的聯繫。

但香溪口水府廟又有其特別之處,拱手拜廟的更多的是秭歸的百姓,使水府廟早已成為香溪峽口重要的人文景觀。秭歸為楚初封地,楚人有崇巫的傳統,隆祭祀敬鬼神,唐元稹有詩曰:“楚俗不事事,巫風事妖神”,故楚人有“淫祀”之稱。巫祀在秭歸更甚,百姓多畏天敬神,向有求神拜佛禱天告地的風俗;而香溪人多以水運謀生,因而對鎮江王爺、觀音菩薩的敬畏更甚。每年二月二龍抬頭,三月三鬧清明、四月四鬧踏春、五月五賽端陽等,水府廟中必有賽會,熱鬧非凡。大姑娘、少婦,或為求佳婿,或想得貴子,都要進水府廟求拜。水府廟對於研究長江的航運史及歷史上兩岸人民的風土人情具有重要價值。

水府廟,近幾年成為電影、電視片的拍攝場地;再過幾年,因在淹沒線下,水府廟將被拆除,留取資料(詳細測繪拍照記錄),為以後三峽地區的全面研究提供依據。

玉虛洞

玉虛洞

玉虛洞在美麗的香溪河畔,有一個自然天成、景物奇特的溶洞,因處在淹沒線下,將在三峽庫區正常蓄水後被淹入水中,消失於高峽平湖之中,這便是著名的玉虛洞。喜愛遊覽天下名洞的朋友,真該抓緊時機,到玉虛洞天一游。

玉虛洞,又稱“玉石洞”、“神農洞”,位於香溪鎮北四里許的香溪河東岸譚家山麓,因洞室中的鐘乳石如白玉雕琢一般而得名,傳說是玉虛仙子修煉成仙的地方。以玉虛洞為中心,兩側有向家山的青蓮洞,劉家山的水簾洞,這玉虛三洞被古人譽稱為“三洞參佛”,列為“歸州八景”之一。

玉虛洞,背負巍峨壯麗的松山,面臨水碧如黛的香溪,洞頂松柏蒼鬱,洞側層林疊翠,洞室明曠,幽雅寂靜。據《歸州志。八景》記載:玉虛洞在唐天寶五年(746年)為獵人發現後,名聲大噪,遊人絡繹不絕。洞南石壁刻有“玉虛洞天”四個大字,系南宋隆興年間巴東郡守毛鐸到此一游的遺筆,字大如斗,至今仍歷歷在目。

玉虛洞室開闊明曠,景色秀麗,真乃神仙真人喜於生活和修煉之世外桃園。洞門呈半月形,進洞門右下50餘步台階達洞室。洞空高大宏敞,猶如一座輝煌壯麗的地下宮殿,經實際丈量,長85米,寬45米,高50米,總面積為3600多平方米,可容數千人,是秭歸迄今發現的一個最大石炭岩溶洞。

洞中的奇特景物,陸游《入蜀記》曾詳細描述並大為讚揚:洞門小才袤丈,既入則極大,可容數百人,宏敞壯麗,如入大宮殿中。有石成幢蓋、方番旗、芝草、竹筍、仙人、龍、虎、鳥、獸之屬,千狀萬態,莫不逼真。其絕異者東石正圓如日,西石半規如月。予平生所見岩竇,無能及者。

玉虛洞中冬暖夏涼,清泉不絕,空氣清新,氣候宜人。遊人盡可以為造型各異的石筍鍾乳命名。洞深處有一巨石如鼓,用手敲擊有清脆悠揚之音響,餘音久而不散,故稱“石鼓”。沿“石鼓”攀援而上,有天然梯道數階,盡處有一石孔,是入內洞的通道。孔內有天然石桌石凳,石榻石井,相傳當年玉虛仙子就住在這裡。內洞深處幽麗,洞中有洞,深不可量,險不可測。這正如有人在洞壁寫道:“磐如寶庫玉虛洞,洞中仍有洞中風,觀賞大廳何為奇,進巷探險乃英雄“。整個洞室的風貌勝似玉琢金嵌,凡游完玉虛洞者莫不交口稱讚大自然為香溪鑄造了一天然“傑作”。

玉虛洞歷史悠久,為古今遊覽勝地之一。據志書記載,唐代李白、杜甫曾慕名來游;而《茶經》作者陸羽也曾在此品嘗泉水。宋代蘇軾赴京試途經香溪,未能前往一游,十分抱憾,在《出峽》一詩中寫道:“玉虛悔不至,實為舟人誑,聞道石最奇,寐見怪狀。“據傳《出峽》詩出,就像當今給什麼作了一條驚世駭俗的商品廣告,玉虛洞猛然身價百倍,遊客慕名而來,終日絡繹不絕。後來,陸游《入蜀記》為蘇軾詩中設下的懸念作了完美的回答,更有無數人用做夢去聯想玉虛仙子:明代劉蔭在《游玉虛洞古風》中認為“玉虛仙子歸何處?採藥山中不知去。”而在明代另一位詩人徐志鼎的筆下,玉虛仙子正是王昭君的靈魂化身,把玉虛仙子同昭君姑娘聯繫起來,更為玉虛洞增添了光彩,其《明妃村》詩曰:“香溪清水赴荊門,玉虛洞口空歸魂。畫圖若賂毛延壽,千秋泯滅昭君村“。

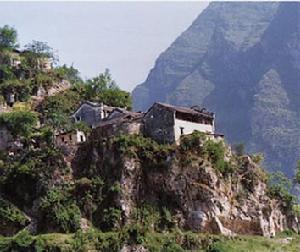

高嵐風光

在香溪河的支流高嵐河上,鄰近昭君故里,有個高嵐風景區,享有“三峽最數高嵐美“、“高嵐風景天下奇”的盛名,成為昭君之縣和三峽中的著名風景區之一。遊覽昭君故里,必看高嵐風景。

高嵐風景

高嵐風景去高嵐風景區,據當地人介紹,其路有二:一條是沿香溪河下到大峽口處又順高嵐河前進。不過走這條路始終只能是在河邊,在山腳下,穿行於峽谷深澗之中,看不到奇峰異景,看不到高嵐全貌。另一條是從興山城背後的鳳凰山上,經黃糧坪下石板溝到高嵐河。這條路的特點是盤鏇、奇險、綺麗。上行15里如螺絲轉頂,下行15里如飛機滑翔。路裡邊是陡峭的岩壁,路外邊是萬丈深淵,彎連彎,有時成螺鏇形,有時成S形,弄得司機手忙腳亂,坐在車上如同坐在飛機上。儘管奇險無比,人們還是喜歡走這條路,因為最大的好處是在從黃糧坪下石板溝的埡子上可以盡情領略高嵐風景的全貌,可以鳥瞰高嵐峽谷的畫廊。

“高嵐風光美,美在山和水”。高嵐,這座巨大的神奇迷宮,主要由高嵐山、臥佛山、天柱山、駱駝山和高嵐河、孔子河、夏陽河、高坪河這四山四河構成。山巒相連,河流交錯。高嵐風景區除了神奇的山、神奇的水外,還有神奇的石、神奇的洞、神奇的樹,叫人實實在在看不盡高嵐的風景,寫不完高嵐的風景,也畫不完高嵐的風景。

夏陽河邊的臥佛山,是高嵐風景之冠。它高1100多米,長10餘華里,其形貌奇特偉麗,龐大逼真,活象一位仰天長臥的巨佛,帽子甩在一邊,閉著眼睛,張著大嘴,大腹便便,兩腳相併,沉沉酣睡,仰臥於高嵐風景之中。遇到下雨,它身上霧氣騰騰,飄飄蕩蕩,神秘有趣。人們把這種跡象稱為“仙吐雲煙”;遇到天晴,白天夕陽要從它的大嘴埡中落下去,晚上月亮也要從它的大嘴埡中落下去,這就是“仙吞日月”。當地流傳著一首五言詩,維妙維肖地吟詠了這個仰天長睡的巨佛:

萬里遙遙天,奇峰臥老仙。

張口吞日月,呼氣吐雲煙。

鼾打雷聲響,雨幕似帳簾。

夢想古今事,脫帽於人間。

還有一山猶如擎天立柱,直插雲霄,名叫天柱山。從天柱山北望,有四座奇峰並立,猶如一排頂天的金柱,其中一峰尤為高峻,山頂有廟,名叫天柱觀,惜已毀。天柱觀以北,是高嵐山的主峰華山峰,海拔1540米。登上最高峰,可飽覽高嵐風景區的全貌。峰下有兩個湖,大的叫大天池,小的叫小天池。水色碧透,波光粼粼,景色尤為迷人,是一個消夏避暑的勝地。

孔子河漂流

孔子河漂流沿著夏陽河北岸的公路西行,就是兩河口。此為高嵐風光的絕秀點。那由東向西流來的夏陽河和從北向南流來的高嵐河,象兩條銀色的絲帶,在這裡匯合,然後,向萬山叢中的大峽口緩緩飄去。岸上名為“紅石筍”的一叢叢赭色石柱,或粗,或細,或方,或圓,或尖,或禿。石筍間,有高大、挺拔、白乾綠葉的觀賞樹,因為樹枝一點就燃,猶如蠟燭一般,當地人把它叫做“白蠟樹”,植物學家稱之為“白皮松”。它既是觀賞樹種,又是價值很高的經濟樹種,為國內罕見的名貴樹種。兩河口周圍,還有那形如鳳頭的鳳凰峰,堪稱岩石奇觀的“狂犬吠日”(當地人又稱“朝天吼”)、“二仙對弈”和狀如山羊的“吊羊岩”,形似盤龍的“石龍洞”,俊俏端莊的“昭君石“,都十分誘人前往。

孔子河是高嵐風景區最重要的風景點之一,遠近聞名。河水清澈幽涼,順峽谷婉轉而出,發出潺潺的聲音,河床由彩石鋪底,顯得異常優美。關於它名稱的由來,還有一段與孔子相關的故事呢。

孔子河原名叫涼三溝,深山峽谷,溝深千丈,雜草叢生,荊棘遮天;而且遍地毒蛇,老百姓出門就被蛇咬,因而致殘癱瘓,以致無人再敢出門。毒蛇有時排著長隊橫行溝里,有時居然搭棚造屋,涼三溝成了一條恐怖的蛇溝。傳說,孔子當年自魯往楚講學,途經這裡,荊棘掛斷了挑著大擔書簡的繩子,剎那間,前後兩大捆書簡如萬箭齊發,掉下溝去,正好掉在毒蛇造的蛇屋上,有的插進蛇肚,有的橫砍蛇“七寸”,所有的毒蛇全部死在溝里。當地老人們說,蛇怕竹片,因為竹是蛇的舅舅。從此以後,涼三溝毒蛇絕跡,老百姓可以大膽進出了,一條恐怖的蛇溝也變成了風景奇特的溪河了。為了感謝孔子,讓後人永遠記住孔子,當地人就把涼三溝改名為“孔子河”。

遊覽高嵐,著名的“高嵐三潭”是必須要看的。三潭在高坪河上,一個挨著一個,最上為扇潭,因形如扇面而得名,水色碧綠,面積約有50多平方米;下為棺潭,水綠而黛,形如棺槨;再下為魚跳潭,是三潭中最有名氣的。每年從四月中旬到七月中旬,成群的魚逆流而上,在魚跳潭迎著噴珠濺玉的水流從一潭跳到另一潭,有的端直跳,有的咬著自己的尾巴跳,情形十分有趣。據說這是魚兒探求河源、尋找產卵安全地帶而出現的一種現象。

高嵐風景區正以年輕而嬌嬈的丰姿吸引著遊人,遊人們也總以“美境處處不願回”的心情,依依離去,然後向世人極力推薦和稱讚“三峽最數高嵐美。”散文家齊克寫道:“高嵐,是長江三峽的絕秀處;高嵐,是中原特有的風景區;高嵐,是詩的故鄉畫的迴廊;高嵐,是屈子昭君的故鄉“。美國俄亥俄州人類學教授弗蘭克·波伊里爾(來湖北後取中文名“鮑以進”)在高嵐河兩岸考察猴群時讚嘆道:“要是有人問,人間有天堂,天堂就在這裡。”

古代傳說

洗藥池

昭君出塞

昭君出塞相傳這裡曾是炎帝神農樂當年採藥時的洗藥池。池水盡得百草之精華,盡融神農之精神,故渴飲香溪水不僅能使人貌美如昭君,更能使人崇高如屈原。香溪源頭,奇峰競秀,林海深處,雲遊霧繞。林間野花競放,山中溪河縱橫。這幽谷清溪,香花遍野的靈秀之地,是溪水終年飄香的真正原因。有人用四句話總結說:碧水源流長,神農百草房,佳人傳美名,香溪水更香。

昭君採茶

在神農架清香縷縷的茶鄉,流傳著許多優美的故事:少女時的王昭君常在香溪河畔的茶園裡採茶,並向採茶姑娘們學唱採茶歌,昭君還把自己親手焙制的新茶,送給四鄉八鄰的姐妹們品嘗,那些喝過昭君贈茶的姑娘們一個個越長越美麗;唐朝時茶葉專家陸羽曾泛舟長江,經過香溪口時,為香溪水的清澈甘甜所吸引,一直尋至香溪源頭,用香溪源之水煮茶品嘗,頓時滿口清香,心曠神怡,稱香溪源為“天下第十四泉”;用香溪水泡春茶,從杯里冒出的熱氣即可形成一隻翩躚起舞的白鶴升騰,給品茗者以無限美好地遐想。

桃花魚

相傳昭君出塞前回鄉省親,當她離鄉時,適逢香溪兩岸桃花開放,昭君依依難捨地拜別父母和眾鄉親,坐著雕花龍頭船緩緩行駛,千樹萬樹桃花紛紛落在船上、溪中,此情此景,使昭君感動得熱淚滾滾,滴滴淚珠掉在花瓣上,轉眼間,化作五彩繽紛的小“魚”在碧水裡一閃一閃地飄遊,好看極了。昭君故里的鄉親給它取了個美麗的名字,叫做“桃花魚”。