概述

賓斯旺格病

賓斯旺格病發病機制

賓斯旺格病

賓斯旺格病國內尚未查到較全面的發病率統計學資料,多數病例有多年高血壓病史,多於55~65歲發病男女發病均等我國腦血管病患者合併痴呆不少於200萬人但尚未見分類性發病率統計資料。

臨床表現

1.多於55~65歲發病男女發病均等,多數病例有多年高血壓病史發病隱匿,呈亞急性或慢性病程。

2.表現為慢性進行性痴呆局灶性神經定位體徵和精神症狀;病情可長期穩定或卒中後迅速加重。多以認知障礙為首發症狀,記憶力減退、抑鬱、定向力障礙,發展為生活不能完全自理。肢體運動障礙較輕,可出現共濟失調、尿失禁等症狀是多數小的局灶性體徵逐漸疊加的結果,很少出現完全性偏癱體徵,可出現假性延髓麻痹。

3.腦電圖節律減慢至8~9Hz以下可伴局灶性陣發高波幅δ節律;40%的患者不能誘發明顯的P300波形提示認知功能嚴重損害CTMRI檢查可見腦萎縮以白質為主,腦皮質輕度萎縮並有不同程度的腦室擴張可伴有多發腔隙性梗死

併發症,可能合併有自主神經功能紊亂、高血壓病表現。另外,應注意繼發的肺部感染尿路感染及褥瘡等。鑑別診斷

根據長期高血壓中老年患者出現認知功能障礙、輕微肢體運動障礙、共濟失調和尿失禁等,神經影像學顯示腦白質萎縮腦室旁白質疏鬆伴多發腔隙性梗死。

1.正常顱壓腦積水也表現為本病的進行性步態異常、尿失禁痴呆三聯症腦室擴大,是腦脊液分泌或回吸收障礙及CSF循環通路受阻所致。起病隱匿病前有腦外傷、蛛網膜下隙出血或腦膜炎等病史,無卒中史,發病年齡較輕腰穿顱內壓正常CT可見雙側腦室對稱性擴大第三、四腦室及中腦導水管明顯擴張影像學上無腦梗死的證據。

2.多發性硬化(MS)MRI顯示側腦室體旁白質散在多發T1WI低信號T2WI高信號病灶與血管分布無關,MS的發病年齡較輕,出現脊髓腦幹、小腦和視神經症狀體徵,病程緩解-復發CSF淋巴細胞增高IgG指數增高和寡克隆帶等,臨床不難鑑別。

3.Alzheimer病逐漸出現記憶障礙、認知功能障礙日常生活需他人幫助嚴重者臥床不起CT可見腦皮質明顯萎縮及腦室擴張,確診需腦組織活檢有時AD可與血管性痴呆並存此時AD常伴澱粉樣腦血管病合併腦葉出血。

診斷分析

賓斯旺格病

賓斯旺格病1 材料及方法

1997年4月至2001年6月隨機抽樣87例,其中男性53例,平均年齡65.5歲,女性34例,平均年齡61.5歲臨床表現為高血壓64例(73.7%),言語不清,進行性智力減退及痴呆者49例(56.3%),肢體偏癱31例(35.6%),精神障礙11例(12.6%),頭暈,頭疼71例(81.6%),顛癇2例(2.3%)。MR掃描技術:使用SIEMENS公司1.0T超導MR設備,運用SE序列,FOV230,TR500 TE15,TR2200 TE80,THK6mm,層間距1mm。

2 結果

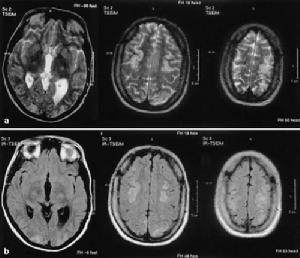

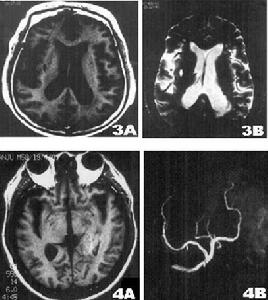

兩側半卵圓中心側腦室旁深部腦白質呈不甚對稱的長T1WI長T2WI信號,無占位效應,在T1WI圖像上呈低信號,T2圖像上呈高信號,全部病人腦室擴大,腦溝增寬,腦池擴大,表現為腦萎縮特徵。78例(89.6%)為多發性腦梗塞,9例(10.3%)為單發性腦梗塞,其中6例(6.9%)伴出血灶,男2例,女4例,其13例(14.9%),CT未發現腦梗塞,由MRI明確診斷。主要是對腦內脫髓鞘改變的範圍和腦萎縮的程度,特別是塞灶的大小,部位,腦缺氧早期診斷是否合併出血,這樣,對患者確定治療方案及預後有著深遠的意義。

3 討論

SAE的病理基礎:皮質下動脈硬化腦病是血管源性的脫髓鞘改變。長期高血壓,動脈硬化或腦血流灌注下降是SAE的主要發病原因。腦是人體中對氧依賴性最大的器官之一。腦重僅為體重的2%~3%,但腦血流量占心排出量的15%~20%,耗氧量占機體總耗氧量的20%~30%,因此對腦缺氧甚為敏感,腦白質動脈為終末動脈,其中吻合支很少,而灰質卻有頗多的側支循環,另外,正常成年人灰質接受的血流量為半球白質血流量的3倍。深部白質區依賴穿支動脈供血,這種血管又細又長,而且比較稀疏,故在血流灌注壓下降時首先殃及深部腦白質,深部白質區域廣泛小穿支動脈硬化,管壁增厚,內外層透明樣變,中層脂肪變性,內彈力膜斷裂,管腔狹窄70%~90%,完全狹窄的較少,管壁見炎性淋巴細胞和組織細胞浸潤。局部缺氧,酸中毒和腦室周圍細胞毒性水腫,使白質瀰漫性和局限性脫髓鞘,星形細胞變性,小血管周圍間隙擴大,並引起腦實質多發性腔隙性腦梗塞,囊變及液化。

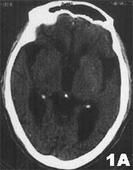

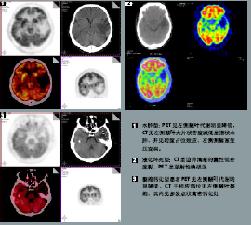

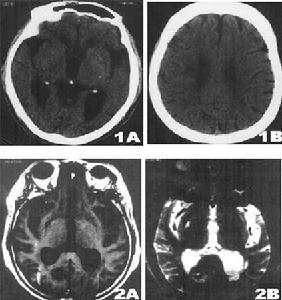

影像學表現:CT表現為斑片狀及斑點狀低密度影,MRI表現為點狀及片狀長T1WI長T2WI信號,由腦深部灰質團塊萎縮,胼胝體繼發變薄,致使腦室擴大,又由於瀰漫性髓鞘脫失而有不同程度的腦萎縮,顯示腦溝增寬,腦池擴大(如圖1~4)。有高血壓及動脈硬化的病理基礎也可發生腦出血是腔隙性梗塞的直接原因。

賓斯旺格病

賓斯旺格病診斷及鑑別診斷:CT,MRI的問世,為本病的生前診斷提供了影像學依據,CT表現為雙側腦室旁白質區與半卵圓中心顯示散在性或融合性低密度區,對稱或大致對稱,基底節,內囊與丘腦區可見多發性腔隙性梗塞,重者伴腦室擴大,其室管膜面多參差不齊,呈碎布狀。MRI表現:在腦室周圍白質與半卵圓中心顯示散在或融合性病變區,T1WI呈黑色,T2WI呈白色。重度與中度顯示腦室擴大,腔隙性梗塞顯影清晰,病灶數目比CT發現的多。SAE應與多發硬化,嚴重腦積水所致的室管膜水腫,CO中毒腦水腫期,腦囊蟲病腦炎型,ALZHEIMER氏病,PICK病,及其他特異性腦白質病,這些腦白質病變根據CT,MRI的表現特點,結合臨床表現60歲以上潛隱起病,逐漸加重,若具備卒中發作,高血壓,慢性進行性痴呆三大臨床特徵,綜合分析,即可做出診斷,也可隨訪複查。

SAE經CT,MRI檢查可明確診斷,CT檢查在發病24h內往往陰性,顯病灶數目少,腦幹,後顱窩病變及視神經通路(視放射)的損害未能顯示而遺漏,但CT價格低,易普及,對腦組織缺氧24h後,CT值即降低,並對缺氧引起的顱內出血及出血量有客觀指標。而MRI在診斷SAE方面比CT更優越,表現在:①MRI在腦細胞毒性水腫6h即可發現病變。②MRI發現病灶數目多。③MRI能夠清楚顯示腦幹,後顱窩病變及視神經通路,顳角部位病變。④MRI可行矢狀,冠狀掃描,多方位觀察。⑤MRI可顯示VIRCHOWROBIN間隙。

疾病檢查

實驗室檢查:腦脊液常規檢查和測定腦脊液、血清中ApoE多態性及Tau蛋白定量、β澱粉樣蛋白片段,有診斷與鑑別意義。

其它輔助檢查:1.腦電圖節律減慢至8~9Hz以下,雙側額區、顳區和中央區出現瀰漫性θ波可伴局灶性陣發高波幅δ節律視覺誘發電位(VEP)腦幹聽覺誘發電位(BAEP)和事件相關電位(ERP)P300的潛伏期均較同齡對照組明顯延長40%的患者不能誘發明顯的P300波形提示認知功能嚴重損害;2.影像學檢查CT可見腦皮質輕度萎縮,不同程度的腦室擴張,雙側腦室前角、后角及體部兩側出現邊界模糊的斑片狀低密度影可伴基底核、丘腦及腦橋等穿髓小動脈豐富區多發性腔隙性梗死。MRI檢查可見腦萎縮以白質為主,皮質較輕,雙側腦室周圍及半卵圓中心散在多發的T1WI低信號T2WI高信號伴多發腔隙性梗死灶PET檢查顯示雙側腦室周圍白質腦血流瀰漫性減少葡萄糖和氧代謝顯著降低。治療

賓斯旺格病治療藥物

賓斯旺格病治療藥物治療包括治療原發性腦血管疾病和腦功能恢復兩方面

1.治療高血壓使血壓維持適當水平,可阻止和延緩痴呆的發生。有學者發現VD伴高血壓患者,收縮壓控制在135~150mmHg可改善認知功能,低於此水平症狀惡化。

2.改善腦循環增加腦血流量,提高氧利用度。(1)二氫麥角鹼類:消除血管痙攣和增加血流量,改善神經元功能,常用雙麥角鹼0.5~1mg口服,3次/d以及尼麥角林(麥角溴煙酯);(2)鈣離子拮抗藥:增加腦血流、防止鈣超載及自由基損傷,二氫吡啶類如尼莫地平,治療白質疏鬆症病人伴認知障礙1年後病情平穩或改善二苯烷胺類如氟桂利嗪;(3)煙酸:可增加腦血流量和改善記憶;(4)中藥:選用三七總皂苷(血栓通)、葛根素(普樂林)和川芎嗪(甲基吡嗪)等有活血化淤、改善血液黏滯度及抗血小板聚集作用。

3.抗血小板聚集常用阿司匹林75~150mg/d口服抑制血小板聚集,穩定血小板膜改善腦循環,防止血栓形成;噻氯匹定(抵克力得)250mg/d口服作用於細胞膜直接影響血小板黏附與聚集抑制血小板間凍乾人纖維蛋白原(纖維蛋白原)橋形成。

4.腦代謝劑促進腦細胞對胺基酸磷脂及葡萄糖的利用,增強病人的反應性和興奮性,增強記憶力。(1)吡咯烷酮:常用吡拉西坦(腦復康)及茴拉西坦,可增加腦內三磷腺(ATP)形成和轉運,增加葡萄糖利用和蛋白質合成,促進大腦半球信息傳遞;(2)甲氯芬酯:可起中樞激素作用增加葡萄糖利用興奮中樞神經系統和改善學習記憶功能;(3)甲磺酸雙氫麥角毒鹼(雙氫麥角鹼):增強突觸前神經末梢釋放遞質,刺激突觸後受體,改善神經功能及腦細胞能量平衡;(4)阿咪三嗪:如阿米三嗪/蘿巴新(都可喜)可增加動脈血氧分壓和血氧飽和度,增加供氧改善微循環和腦代謝

(5)其他如腦蛋白水解物(腦活素)胞磷膽鹼(胞二磷膽鹼)三磷腺苷(ATP)、輔酶A等。

5.腦保護藥。(1)鈣離子拮抗藥:如尼莫地平和氟桂利嗪;

(2)興奮性胺基酸受體拮抗藥:如硫酸鎂和MK801;

(3)自由基清除劑如維生素E維生素C和銀杏葉製劑等。

預防措施

預後:與腦血管病的預後密切相關同時痴呆的預後因病變部位範圍不同也不一致,但總認知功能衰退的過程呈不可逆的進程進展速度不一。預防:1.及早發現並避免腦卒中的危險因素,如高血壓糖尿病和高脂血症等並積極治療,高度頸動脈狹窄者可手術治療。有助於降低血管性痴呆的發生;2.戒菸、控制飲酒及合理飲食;3.有明確遺傳背景者應進行基因診斷和治療 。