釋義

詩話

詩話拼音:shīhùa

基本解釋

1.[notesonpoetsandpoetry]∶評論詩人和詩篇的著作《隨園詩話》

2.[notesonclassicalpoetry]∶舊時有詩有話的小說,可以說唱

《唐三藏取經詩話》

詳細解釋

1.評論詩歌、詩人、詩派及記錄詩人故實的著作。宋 許顗 《彥周詩話》:“詩話者,辨句法,備古今,紀盛德,錄異事,正訛誤也。”清章學誠《文史通義·詩話》:“詩話之源,本於鍾嶸《詩品》。”朱光潛《<詩論>抗戰版序》:“詩話大半是偶感隨筆,信手拈來,片言中肯,簡煉親切,是其所長。”

2.說唱文學的一種。屬於“詞話”系統,其體制有詩也有散文。詩即通俗的詩讚。

魯迅《中國小說史略》第十三篇:“﹝《大唐三藏取經詩話》﹞三卷分十七章,今所見小說分章回者始此;每章必有詩,故曰詩話。”

簡介

中國古代詩歌理論批評的一種形式。詩話的萌芽很早,象《西京雜記》中司馬相如論作賦、揚雄評司馬相如賦;《世說新語》的《文學》、《排調》篇中謝安摘評《詩經》佳句,曹丕令曹植賦詩,阮孚贊郭璞詩,袁羊調劉恢詩;《南齊書·文學傳論》中對於王粲、曹植、鮑照等一系列作家作品的評論;《顏氏家訓》的《勉學》、《文章》篇中關於時人詩句的評論和考釋,都可以看作是詩話的雛形。鍾嶸的《詩品》,過去有人看作是最早的一部“詩話”著作,清人何文煥編印《歷代詩話》即以此書冠首,但嚴格地說,它還不是後世所說的詩話。唐人大量的論詩詩,如杜甫的《戲為六絕句》、《偶題》,李白、韓愈、白居易等的論詩詩等,則是以詩論詩的一種形式。唐代出現的《詩式》、《詩格》一類著作等,更進一步接近了後世所說的詩話。

起源與發展

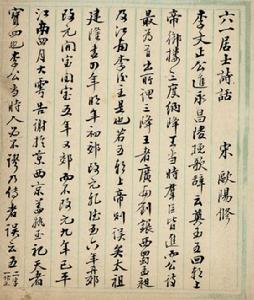

詩話正式出現在宋代。第一部詩話是北宋中葉歐陽修的《六一詩話》。在這以後,詩話成為評論詩人詩作、發表詩歌理論批評意見的一種廣泛流行的形式。據郭紹虞《宋詩話考》,現存完整的宋人詩話有42種;部分流傳下來,或本無其書而由他人纂輯而成的有46種;已佚,或尚有佚文而未及輯者有50種,合計138種。宋代詩話的發展,經歷了這樣一個過程:早期的詩話以記事為主,不過不同於一般的記事筆記,它所記的都是有關詩人和詩作的瑣事軼聞。歐陽修在《六一詩話》自序中說:“居士退居汝陰,而集以資閒談也。”就說明了它的宗旨在於集瑣事,資閒談。司馬光的《溫公續詩話》也同樣如此。後來,詩話的範圍不斷擴大,除記事外,逐漸增加了考訂辨證、談論句法一類的內容。南宋初許在《彥周詩話》自序中說:“詩話者,辨句法,備古今,紀盛德,錄異事,正訛誤也。”就是對當時詩話內容的概括。詩話的再進一步發展,是越來越多地談論有關詩歌創作和詩歌理論問題,加強了它的理論批評性質。這方面成就較高的詩話有張戒的《歲寒堂詩話》、姜夔的《白石道人詩說》、嚴羽的《滄浪詩話》等。特別是嚴羽的《滄浪詩話》,不僅對當時江西詩派“以文字為詩,以才學為詩,以議論為詩”的流弊進行了尖銳的批判,而且提出了作者對於詩歌創作的比較完整、系統的綱領性意見。其中如“別材”、“別趣”說,“興趣”說(見興趣說),“妙悟”說等,都有很高的理論價值,對後世產生了廣泛深遠的影響。

明清時期曾有不少人對宋代詩話持否定態度,認為詩話興而詩衰。個別人如袁枚甚至認為宋代詩話簡直不屑掛齒,題詩謂“我讀宋詩話,嘔吐盈中腸。附會韓與杜,瑣屑為誇張”(《題宋人詩話》)。但這實際上是不公正的。宋詩話中津津樂道地記述“點鐵成金”、“奪胎換骨”、“以禪喻詩”等說法,以及其他方面的瑣細雜事,固然為數很多,意義不大,但它畢竟保留和記錄了那個時代關於詩歌創作問題的許多直接間接的史料,其中也不乏理論批評方面的精闢見解,這些,還是應當予以肯定的。

詩話在宋以後,繼續有所發展。金元兩代,除元好問的《論詩絕句》外,較有價值的是王若虛的《滹南詩話》。明代詩話中,李東陽的《懷麓堂詩話》、謝榛的《四溟詩話》、王世貞的《藝苑卮言》、王世懋的《藝圃擷余》、胡應麟的《詩藪》等,也都有一些較好的見解,曾程度不同地對詩歌創作發生過影響。

清代詩話在理論批評方面取得了令人矚目的成就。首先是王夫之的《薑齋詩話》,其中對於詩的情與景互生互藏的辯證關係,對於詩的“體物”、“會景”與生活積累的關係,對於詩的“意”和“勢”的關係及“咫尺寫萬里”的特點等等,都有精湛的論述和獨到的見解。葉燮的《原詩》,不僅具有嚴整的理論體系,對詩歌與現實,詩歌與時代發展的關係,詩歌本身的發展規律,作家所必須的“才、膽、識、力”諸條件等等,都有系統的、精闢的論述;而且在對於詩歌的特點,及其與理論著作區別“定位”與“虛名”的關係等等方面的論述,識見更加精闢。王士禛的《帶經堂詩話》反映了他的神韻說主張,但理論價值遠不及《薑齋詩話》。袁枚的《隨園詩話》卷帙浩繁,代表著明代公安派的性靈說在清代的餘響。其中對沈德潛強調封建綱常的格調說大加譏貶,具有一定的反封建禮教的意義。它並且針對以翁方綱為代表的提倡學問詩等主張,強調詩歌創作要出自真感情,有不少可取的意見。其他如趙翼的《甌北詩話》、潘德輿的《養一齋詩話》等,也具有一定的理論價值。近代林昌彝的《射鷹樓詩話》反映了反帝愛國的時代精神,梁啓超的《飲冰室詩話》大力地鼓吹“詩界革命”並保留了許多關於“詩界革命”的史料,都曾起過積極的歷史作用。

明清時期,詞話、曲話等形式也在詩話的影響下發展起來,例如李漁的《李笠翁曲話》,況周頤的《蕙風詞話》,陳廷焯的《白雨齋詞話》,近代王國維的《人間詞話》等,其中《李笠翁曲話》和《人間詞話》,在理論上都達到了很高的水平。前者對戲曲創作中的一系列問題,進行了較好的或精到的分析,是戲曲文學理論方面的代表性著作;後者則在一些問題上頗有創見。此外還有總論詩、詞、曲、賦、文的,如劉熙載的《藝概》,也頗多創見。這些詞話、曲話的出現,進一步豐富了中國古代文學理論的形式。

特點

詩話、詞話、曲話等的一般特點是:多數並不以系統、嚴密的理論分析取勝,而常常以三言五語為一則,發表對創作的具體問題以至藝術規律方面問題直接性的感受和意見。而它們的理論價值,通常就是在這些直接性的感受和意見中體現出來的。承傳

一、中國古代單部詩話的承傳

1、“論詩及事”詩話之體的承傳“論詩及事”是我國古代詩話的本色體制。這一體制最早由歐陽修開創。歐陽氏晚年致仕之餘,創立了“詩話”這種文學批評的體式。其《六一詩話》共28則,形式上為漫筆散條,條與條之間各自獨立,長短不一,富有彈性,並不一定存在內在的關聯。歐陽修在《詩話》題序中曾言:“居士退居汝陰而集,以資閒談也。”[1]是書一反前此論詩之作多重品評、格例、作法的慣例,而創立了漫談式的論詩體制,這開後世文人談藝論詩之新風。

歐陽修之後,司馬光最早承傳了“論詩及事”的詩話體制。其《溫公續詩話》小引中言:“詩話尚有遺者,歐陽公文章名聲雖不可及,然記事一也,故敢續書之。”[2]此時,劉斂《中山詩話》亦承此體制,沿襲閒談記事之習。劉@(27)本人以博學名世,這更促使了其馳騁記事之筆。

“論詩及事”的詩話體制延展到北宋中後期,詩話家們在閒談記事的同時加大了對鍊字鍊句和用事考據的述說,這使初期輕鬆詼諧的詩話敘述話語有所變化,但並沒有改變記述詩人軼聞軼事的路子。詩話家們的詩學見解往往如吉光片羽似地穿插在整個隨筆體式之中。許yǐ@①《彥周詩話》曾總結說:“詩話者,辨句法,備古今,紀盛德,錄異事,正訛誤也。若含譏諷,著過惡,誚紕繆,皆所不取。”[3]許yǐ@①之論是在新的形勢下對詩話“以資閒談”記事之體的擴展,它拓展了詩話“入話”的範圍,擴大了詩話的內容,並且提出了撰寫詩話應有嚴肅認真的態度,將詩話“論詩及事”之體推向了一個新的階段。這一時期,承傳“論詩及事”之體的詩話著作主要有:文瑩《玉壺詩話》,王得臣《麈史》,趙令疇《侯鯖詩話》,陳輔《陳輔之詩話》,范溫《潛溪詩眼》,蔡居厚《蔡寬夫詩話》,李@②《李希聲詩話》,潘淳《潘子真詩話》,洪芻《洪駒父詩話》,吳@③《優古堂詩話》,王直方《王直方詩話》,蔡tāo@④《西清詩話》,惠洪《冷齋夜話》,佚名《漫叟詩話》,李頎《古今詩話》,許yǐ@①《彥周詩話》,周紫芝《竹坡詩話》,嚴有翼《藝苑雌黃》,張表臣《珊瑚鉤詩話》,等等。這些詩話著作雖側重點不同,但大都能以輕鬆自如的筆調敘說詩人詩事,表達詩學見解。

南宋,詩話“論詩及事”與“論詩及辭”之體的分野開始凸顯。此期,承傳“論詩及事”取向的詩話著作仍然占絕大多數。如:朱弁《風月堂詩話》,陳善《捫虱新話》,吳聿《觀林詩話》,曾季@⑤《高齋詩話》,曾季@⑤《艇齋詩話》,陳岩肖《庚溪詩話》,陳長方《步里客談》,葛立方《韻語陽秋》,陳知柔《休齋詩話》,吳曾《能改齋漫錄》,周必大《二老堂詩話》,高似孫《剡溪詩話》,韓@⑥《澗泉日記》,吳子良《吳氏詩話》,趙與@⑦《娛書堂詩話》,黃升《玉林詩話》,方岳《深雪偶談》,周密《弁陽詩話》,等等。它們相對於同時期的少數以論理為主的詩話著作,如張戒《歲寒堂詩話》、姜夔《白石道人詩說》、嚴羽《滄浪詩話》、劉克莊《後村詩話》等,所記條目仍然顯得比較零散細碎,內容還大多以記詩事為主。但其中也有不少詩話對詩事的記述明顯體現出辯證之意,論說成分還是有所增加。

明代,詩話的現實批評性、理論闡說性較之宋元有了很大的提高,詩話“論詩及辭”體製得到很大程度的承揚。儘管如此,“論詩及事”的詩話之體續有流衍,不少詩話仍然體現出“論詩及事”的特色。此期,偏於這一體制的詩話著作主要有:曹安《讕言長語》,楊循吉《七人聯句詩記》,徐伯齡《yin@⑧精雋》,強晟《汝南詩話》,游潛《夢蕉詩話》,顧元慶《夷白齋詩話》,楊慎《升庵詩話》,陸深《儼山詩話》,俞弁《逸老堂詩話》,姜南《蓉塘詩話》,田藝蘅《詩女史》,閔文振《蘭莊詩話》,朱承爵《存余堂詩話》,陳基虞《客齋詩話》,李春熙《道聽錄》,王兆雲《揮麈詩話》,朱孟震《玉笥詩談》,李贄《文字禪》,江盈科《諧史》,陳懋仁《藕居士詩話》,談遷《棗林藝簣》,等等。

清代,詩話創作的理論色彩進一步增強,詩話“論詩及辭”發展到了極至高度。但此時,濃郁的樸學風氣影響到詩話創作,使“論詩及事”之體詩話仍然占有相當的比重。偏於這一體制的詩話著作主要有:吳偉業《梅村詩話》,劉廷鑾《風人詩話》,施閨章《蠖齋詩話》,趙吉士《寄園詩話》,查為仁《蓮坡詩話》,黃任《消夏錄》,杭世駿《榕城詩話》,馬位《秋窗隨筆》,秦朝紆《消寒詩話》,王昶《蒲褐山房詩話》,周春《遼詩話》,計發《魚計軒詩話》,郭hin@⑨《靈芬館詩話》,徐熊飛《春雪亭詩話》,聶銑敏《蓉峰詩話》,阮元《廣陵詩事》,袁潔《出戍詩話》,沈濤《匏廬詩話》,宋鹹熙《詩話耐冷譚》,王汝玉《梵麓山房筆記》,潘煥龍《臥園詩話》,莫友棠《屏麓草堂詩話》,姚椿《樗寮詩話》,謝kūn@⑩《春草堂詩話》,方恆泰《橡坪詩話》,姚錫范《紅葉山房詩話》,林昌彝《射鷹樓詩話》,於源《鐙窗瑣話》,蔣超伯《通齋詩話》,魏秀仁《陔南山館詩話》,李家瑞《停雲閣詩話》,王增祺《詩緣樵說拾遺》,張道《漚巢詩話》,葉煒《煮藥漫鈔》,徐賢傑《三山詩話》,陳作霖《可園詩話》,王kǎi@(11)運《湘綺樓說詩》,王松《台陽詩話》,潘飛聲《在山泉詩話》,趙炳麟《柏岩感舊詩話》,陳栩《栩園詩話》,王逸塘《今傳是樓詩話》,瞿園居士《綠天香雪yi@(12)詩話》,楊鍾羲《雪橋詩話》,海納川《冷禪室詩話》,顧嗣立《寒廳詩話》,毛奇齡《西河詩話》,袁潔《蠡莊詩話》,張日斑《尊西詩話》,徐熊飛《春雪亭詩話》,陶之藻《鳧亭詩話》,俞儼《生香詩話》,馬星翼《東泉詩話》,等等。上述詩話,大致都能將詩論義理寓於詩事的敘述考辨之中,在體式上呈現出自由靈活的特徵。其中,典型的如袁枚《隨園詩話》,其論詩條目多達1999條,雖闡說義理與記敘詩事並重,但在篇幅上是以後者為主的,多記述文壇掌故、詩人佳話、存錄親朋好友詩作,於述事中品藻歷代詩歌,表達詩學見解。它將宋人“論詩及事”的詩話體制發揮到了極至。

2、“論詩及辭”詩話之體的承傳

我國古代詩話的“論詩及辭”之體,其出現晚於“論詩及事”之體。宋代,詩話著作大多屬於“論詩及事”之體,風格比較輕鬆自由,內容散漫不聯,以述事賞鑒考證為主。但大致從北宋中後期開始,隨著江西詩創作凸現於詩壇,圍繞其詩歌創作,宋代一些詩話家在其著作中加重了議論化、論評性的分量,“論詩及辭”之體開始萌生。

較早體現出這一創作取向的是魏泰《臨漢隱居詩話》。該書共70條,主要以“餘味”為論詩標準而展開。以此為支點,魏泰批評韓愈“以文為詩”為“押韻之文”,批評西崑詩人“作詩務積故實,而語意輕淺”,批評黃庭堅“專求古人未使之事,又一二奇字,綴葺而成詩”。[4]他提出,“凡為詩,當使挹之而源不窮,咀之而味愈長”,[5]“詩主優柔感諷,不在逞豪放而致怒張也。”[6]此書也有一些述事的內容,但並不流於詳述,而是在概述的基礎上加以論評,較好地體現出了述評結合的特徵。北宋中後期,偏於“論詩及辭”詩話之體的著作主要有:佚名《雪浪齋日記》,陳師道《後山詩話》,郭思《瑤溪集》,蔡tāo@④《蔡百衲詩評》,呂本中《童蒙詩訓》,吳可《藏海詩話》,葉夢得《石林詩話》,韓駒、范季隨《陵陽室中語》,佚名《漢皋詩話》,等等。如:蔡tāo@④《蔡百衲詩評》評議唐宋14名家詩風,皆長短並舉,而以為瑕不掩瑜,“皆吾平生宗師追仰”,表現出對不同美學風格、藝術個性的充分尊重。全文評述形象生動,充分體現出民族化感性批評的特徵。

南宋,“論詩及辭”的詩話之體開始張揚開來。此時,雖然偏於這一取向的詩話著作仍然不多,主要有:張戒《歲寒堂詩話》,楊萬里《誠齋詩話》,姜夔《白石道人詩說》,嚴羽《滄浪詩話》,劉克莊《後村詩話》,范xī@(13)文《對床夜語》,敖陶孫《敖器之詩話》,等等。但這些著作所述內容都具有相當的理論色彩,所持批評也都具有相當的現實針砭性,它們將我國古代“論詩及辭”的詩話之體推進到了成型階段。如:張戒《歲寒堂詩話》,就標誌著詩話之體已由初期的閒談隨筆發展成為了文學批評的一種樣式。該書批評的現實性和理論色彩明顯增強,幾乎無閒談記事的成分,它以正統的儒家文藝思想為宗,倡導儒家詩教,重情志而歸於無邪,以韻味微婉、“正而有禮”為上,以不識“風雅之旨”為下,提出“詩人之工,特在一時情味”,所以不能事先“預設法式”。張戒極力反對蘇黃“用事押韻”,歸結其為“詩人中一害”,認為只有使“蘇黃習氣淨盡,方可以論唐人詩”[7]攻擊蘇黃不遺餘力,高倡“詩妙於子建,成於李杜,而坏於蘇黃”[8]。嚴羽《滄浪詩話》,則將宋人“論詩及辭”的詩話之體推向了顛峰。全書由詩辨、詩體、詩法、詩評、詩證五個部分構成,從內容到形式都呈現出一個完整的體系。“詩辨”是全書的理論總綱,高標體制、格力、氣象、興趣、音節,“以漢魏晉盛唐為師”,提倡詩有“別材”、“別趣”,強調要通過“熟參”而達“妙悟”,倡導“入神”之境,主張“以盛唐為法”,反對“以文字為詩,以才學為詩,以議論為詩”;[9]“詩體”主要探討古代詩歌體制與詩歌流派的發展演變;“詩法”論詩歌創作的技巧與法則;“詩評”著重品評以唐詩為主體的歷代詩人詩作;“詩證”則對作品、選本及字句真偽、舛訛進行辨證和考訂。整部詩話,體現出強烈的現實批判精神、卓然一家的個性氣質、超然遠邁的理論勇氣及識見過人的認識水平。

金元時期,詩法著作興盛而詩話著作很少,僅有韋居安《梅@(14)詩話》、吳師道《吳禮部詩話》、陳秀民《東坡詩話錄》、王若虛《滹南詩話》等數種。其篇幅與理論價值遠不能與宋代詩話相比,然而,他們在創作取向上大多承傳了“論詩及辭”的路子。

延展到明代,則多數詩話沿襲了“論詩及辭”的“話體”取向。著重論述詩學見解,評騭詩人詩作,不再以記事為主、“以資閒談”,而是論詩談藝,將詩話拓展為了發表自身詩學見解的有力工具。如:瞿佑《歸田詩話》,周敘《詩學梯航》,朱奠培《松石軒詩評》,沈周《吟窗小會》,徐禎卿《談藝錄》,李東陽《懷麓堂詩話》,都穆《南濠詩話》,陳沂《拘虛詩談》,徐獻忠《唐詩品》,徐泰《詩談》,劉世偉《過庭詩話》,田藝蘅《香宇詩談》,謝榛《四溟詩話》,皇甫@(15)《解頤新語》,王世貞《藝苑卮言》,顧起綸《國雅品》,譚浚《說詩》,王世懋《藝圃擷余》,胡應麟《詩藪》,汪時元《竹里館詩說》,冒愈昌《詩學雜言》,江盈科《雪濤詩評》,胡之驥《詩說紀事》,趙宦光《彈雅》,郝敬《藝圃傖談》,謝肇zhe@(16)《小草齋詩話》,林希恩《詩文浪談》,鄧雲霄《冷邸小言》,許學夷《詩源辯體》,支允堅《藝苑閒評》,葉廷秀《詩譚》,趙士zhe@(17)《石室談詩》,張蔚然《西園詩麈》,陸時雍《詩鏡總論》,等等,便是其中的佼佼者。之中典型的如:胡應麟《詩藪》,約20萬言,是一部篇幅宏大、內容繁富的詩話巨著。全書共四編,其中,內編六卷,以體為序,分論古今體詩;外編六卷,以時為序,分論自周至元詩;雜編六卷,分遺逸、閨余各三卷,是上兩編的補遺;續編二卷,論明當代詩作。全書體系龐大,批評詩人詩作,論說詩歌義理,結構清晰,眉目完整。

清代,詩話創作登峰造極,詩話著作更加富於理論性、系統化,“論詩及辭”的創作傾向體現得甚為明顯。此時的詩話創作,在整體水平上,已進入到詩話之體發展演變的高級階段。很多詩話以卓邁的批評個性,突出的理論建樹,為中國詩話史增添了光輝。此期,大體可框入這一體制的詩話著作主要有:宋徵璧《抱真堂詩話》,周容《春酒堂詩話》,賀貽孫《詩筏》,王夫之《姜齋詩話》,賀裳《載酒園詩話》,吳喬《圍爐詩話》,徐增《而庵詩話》,毛先舒《詩辯坻》,葉矯然《龍性堂詩話》,葉燮《原詩》,王士zhēn@(18)《池北偶談》,田雯《古歡堂集雜著》,宋犖《漫堂說詩》,張謙宜《@(19)齋詩談》,顧嗣立《寒廳詩話》,趙執信《談龍錄》,田同之《西圃詩說》,沈德潛《說詩zui@(20)語》,薛雪《一瓢詩話》,喬億《劍溪說詩》,黃子云《野鴻詩的》,袁枚《隨園詩話》,洪亮吉《北江詩話》,趙翼《甌北詩話》,翁方綱《石洲詩話》,李調元《雨村詩話》,冒春榮《葚原詩話》,黃培芳《香石詩話》,余成教《石園詩話》,馬星翼《東泉詩話》,延君壽《老生常談》,俞儼《生香詩話》,潘德輿《養一齋詩話》,方東樹《昭昧詹言》,王壽昌《小清華園詩談》,張維屏《藝談錄》,陸鎣《問花樓詩話》,何曰愈《退庵詩話》,吳仰賢《匏庵詩話》,李少白《竹溪詩話》,鍾秀《觀我生齋詩話》,施補華《峴傭說詩》,李慈銘《越縵堂詩話》,朱庭珍《筱園詩話》,孫雄《眉韻樓詩話》,袁嘉gǔ@(21)《臥雪詩話》,由雲龍《定庵詩話》,宋育仁《三唐詩品》,陳衍《石遺室詩話》,等等。如:葉燮《原詩》,分內外兩編,共四卷,取名“原詩”,即在表明探求詩歌藝術本原之意。此書內編闡述詩歌藝術的源流本末、沿革因創、正變盛衰的基本原理及創作規律;外篇通過具體的鑑賞與批評;來論證自己的詩學宗旨與藝術主張。沈珩《原詩序》曾概括道:“內篇標宗旨也,外篇肆博辨也,非以詩言詩也。”[10]《原詩》在理論的系統性、邏輯性及現實的指導性上,都達到了前此詩話未曾有過的高度。

二、中國古代詩話彙編的承傳

1、分門類編之體的承傳我國古代分門類編之體的詩話彙編,最早出現於北宋。佚名《唐宋分門名賢詩話》是其中最早的一部。在體例上,它首開分門輯錄之體。該書二十卷,現存十卷,共錄詩話295則。此書作為第一部分門類編的詩話彙編,二十卷共分34類(門),包括:第一卷品藻,第二卷鑒誡、譏諷,第三卷嘲謔,第四卷紀贈,第五卷知遇、不遇,第六卷激賞、聰悟,第七卷豪俊、輕狂,第八卷遷謫、閒適,第九卷登覽、隱逸,第十卷詠古、感興,第十一卷題詠,第十二卷離別、幽怨,第十三卷傷悼、圖畫,第十四卷讖兆,第十五卷詩卜、紀夢,第十六卷神仙、道釋,第十七卷伶倫、鬼魅、正訛,第十八卷箋釋,第十九卷雜記,第二十卷樂府、四六。它開創了我國古代分門類編的詩話彙編體制。

之後,阮閱《詩話總龜》和魏慶之《詩人玉屑》,踵其事而增其華,將由《唐宋分門名賢詩話》所開創的分門類編詩話彙編體制創造性地繼承發揚了開來。阮閱《詩話總龜》是最早承傳分門纂輯體制的詩話彙編本。該書分前、後兩集,各為五十卷。阮閱取此書名表明其意在匯總詩話。與佚名《唐宋分門名賢詩話》一樣,阮閱亦採用分門纂集前人成說的辦法,幾乎沒有自己的論議。該書首次大量地將有關詩話材料蒐集起來分門編纂,以便於檢索比較。之後,魏慶之《詩人玉屑》在編排的形式體制上,兼取《詩話總龜》和《苕溪漁隱叢話》之長,體制更趨精嚴。其卷一至卷十一專收詩學理論,意在指示作詩門徑,共分為詩辨、詩法、詩評、詩體、句法、口訣、初學蹊徑、命意、用事、押韻等40門。每一門下,又分若干小目,如卷六命意門,下列:總說、以意為主、先意義後文詞、古詩之意、晦庵論詩有兩重、有渾然意思、誠齋論句外之意、意在言外、有不盡之意等25目,排列大致有序。卷十二以後按時代評論古今詩人詩作,意在提供創作的規範,共分60餘門。該書也系輯錄前人論詩之語而成,自己並不直接發表意見,但能“博觀約取”,“盡擇其精而錄之”,有較高的理論價值。

元代,分門類編的詩話彙編之體續有流衍,主要體現在王構所編《修辭鑒衡》上。該書共兩卷,上卷論詩,100餘則;下卷論文,80餘則,編排按內容分類標目,資料多采自宋人詩話及筆記雜著,於每條下註明出處。此書保存了不少珍貴的詩話文獻。

明代,承傳分門類編之體的詩話彙編著作主要有:單宇《菊坡叢話》和王昌會《詩話類編》。如:王昌會所編《詩話類編》,共三十二卷,重在掇拾古今詩壇嘉語,加以分類,凡29目,包括:體格、名論、帝王、忠孝、節義、夙慧、科第、神仙、鬼怪、方外、宮詞、閨秀、妓、題詠、考訂、品評、詩賞、詩遇、詩窮、詩彈、詼諧、感慨、讖異、事逸、弔古、哀輓、夢幻、規諷、雜錄等。收錄較廣,然缺點在不注出處,又不分人言已言,不便於辨析使用。

清代,分門類編之體的詩話彙編著作較多,主要有:馬上yǎn@(22)《詩法火傳》,吳景旭《歷代詩話》,伍涵芬《說詩樂趣類編》,張宗nan@(23)《帶經堂詩話》,喻端士《諧聲別部》,張象魏《詩說匯》,蔣瀾《藝苑名言》,張承燮《小滄浪詩話》,等等。如:吳景旭所編《歷代詩話》,共十集八十卷,編排以時為序,十集依次分論《詩經》、楚辭、賦、古樂府以及漢魏六朝、唐、宋、金、元、明各朝詩人詩作,每朝一集,唯金元合集,另闢一集專論杜詩。該書每條各立標題,先引原詩或舊說,然後雜采諸書加以考訂辨正,采書範圍不限於詩話著作,往往能鉤貫眾說。伍涵芬所編《說詩樂趣類編》,薈萃歷代名家詩話,以“門”為單位而類編之,有41門之多,如“體格門”以各體作法為主,“雅什門”專集有本事之詩,“警句門”匯錄佳句雋聯等,不一而足。張承燮所編《小滄浪詩話》,全書四卷,共分19目,分別為:詩教、性情、辨體、古詩、律詩、絕句、樂府、詠物、論古、取法、用功、商改,章法、用韻、用事、下字、辭意、指疵、發微。它將上自歐陽修《六一詩話》,下迄洪亮吉《北江詩話》等49種詩話的有關內容分目輯錄。

2、據人而編之體的承傳

我國古代較為成熟的第一部據人而編的詩話彙編之著是胡仔《苕溪漁隱叢話》。此書多方面承傳了前人詩話編纂體制,然又有創造性發展。胡仔不滿意阮閱《詩話總龜》分門纂集的體制,認為那是“未知詩人之旨”,所以改為“以年代人物之先後次第纂集”,如前集卷一、二立目為國風、漢魏六朝,卷三、四為五柳先生,卷五為李謫仙,卷六至十四為杜少陵等。有些無法歸入詩人名下的內容,則從事類立目。這樣以時為序,以人為目,以事類作補充的辦法,較之其以前的詩話彙編更為科學。胡仔此書博採諸家詩話,前集六十卷,採錄詩話33種;後集四十卷,採錄詩話31種。它廣采“元you@(24)以來諸公詩話”,彌補了阮閱《詩話總龜》因成書時間早而造成收書的不足。與前人不同的是,胡仔除收集別人詩話外,自己也述事和論評,本人詩話條目多達400餘條,將“他評”和“己評”很好地結合了起來。之後,蔡正孫《詩林廣記》亦創造性地承傳了據人而編的詩話彙編體例。該書前後集各十卷,把選詩與論詩很好地結合了起來。前集選晉、唐詩人30人,後集選北宋詩人29人,共選詩和附詩671首,引詩話等資料書約170餘種。這些資料附在作者和詩篇之後,蔡正孫又往往加入本人的評述,對後人了解詩人詩作起到了很好的作用。

據人而編的詩話彙編著作在明代主要有:俞允文《名賢詩評》,郭子章《豫章詩話》,周子文《藝藪談宗》,等等。如:俞允文《名賢詩評》,全書二十卷,仿蔡正孫《詩林廣記》體例,但收錄更廣。選詩上自漢高祖《大風歌》,下迄宋末,自謂“聲律之變,上下千餘載,可概見矣”。評語取六朝以來諸家之說,“諸賢姓氏下,各系以總評,或援據其事跡,或模擬其情趣,或形容其梗概”,“至一篇互有品題,一句各有褒貶,人不一評,評不一語,並載”。[11]書中引用資料近100種,如《詩眼》、《高齋詩話》等,今已散佚。

清代,輯錄歷代文獻之風盛行,這進一步促進了據人而編的詩話彙編著作的產生。此時,承傳這一體制的詩話彙編著作主要有:裘君弘《西江詩話》,鄭方坤《全閩詩話》,陶元藻《全浙詩話》,戴璐《吳興詩話》,蔣鳴軻《古今詩話探奇》,梁章鉅《南浦詩話》、《閩川閨秀詩話》,單學傅《海虞詩話》,張維屏《國朝詩人徵略初編》、《國朝詩人徵略二編》,沈善寶《名媛詩話》,楊希閔《鄉詩摭談》,施淑儀《清代閨閣詩人徵略》,雷jin@(25)、雷jiān@(26)《閨秀詩話》,雷jin@(25)《青樓詩話》,李家孚《合肥詩話》,等等。之中,典型的如:陶元藻《全浙詩話》,全書五十四卷,在地域詩話彙編中篇幅最大。收春秋至當朝浙江詩人1900餘人,體例與《全閩詩話》相同,以人立目,人名下作小傳,然後採摭有關各家詩話,全書引用著作700餘種。張維屏《國朝詩人徵略初編》,全書六十卷,系彙輯當代詩人生平事跡的大型詩話彙編之作,收錄道光以前詩人近千家。按人立目,每人有生平、紀事、品評、摘句等項,而以品評為最詳,所輯資料,采自詩話、方誌、筆記、詩集等。清人將據人而編的詩話彙編之體廣泛運用了開來。

詩話十則

1有些詩人鑽進了象牙之塔,有的以專門模仿西方為榮耀,有的以不食人間煙火為超脫。我不喜歡這些現象,但它都是一種必然的存在。甲詩人熱衷於吟風弄月是人家的自由,吟弄得好也是有審美價值的;乙詩人很關心國家民族、人間苦樂,更是人家的義務責任,值得尊敬。

清一色倒是不正常的。

2字是單字,音分四聲,是漢語的大特點,大優點,它決定了漢語具有抑揚頓挫節奏鮮明的無與倫比的音樂性,這在世界上是獨一無二的。它是我們中國詩人的幸運,是我們的傳家寶,是我們的看家本領。新詩完全丟掉了它,只能投降散文。

3儘量不要使用別人已經用過的題目,因為詩貴獨創,包括題目在內。

4對於詩人、作家,什麼叫淡泊名利?就是讓作品說話,自己不多說話,更不要勉強別人說話。

5有的詩並不平庸,也夠奇特,題目在地上,意象在天上,用的是上不著天下不著地的語言,好像是從外星人那裡翻譯過來的,佳句的殘片破壞了整體,想像的凌亂攪亂了感情。讀起來如墜雲里霧中。寫這類詩的詩人,除了才華,一無所有。

6故作高深正是一種淺薄,叫人猜不透的詩不是詩,叫人猜不透的人不是詩人。

7不知從什麼時候起,咬文嚼字成了貶義詞。書呆子固然不可做,重視使用字詞的準確與精煉卻是非常必要的,尤其對於詩人更是必須養成的習慣。如果對於文字不嚼不咬,囫圇吞棗,拿出這樣的詩文叫讀者吞下,誰能不得胃病?

8詩的分量取決於內容的重量,正如洪鐘,沒有重量便發不出巨大的音量。

蘭州五泉山有一口古代的鐵鐘,重達萬斤,上面鑄刻著“仙聞生喜,鬼聞停凶”的字樣。我們的詩歌當如此鍾,敲將起來,聲震八方,讓人喜,使鬼驚。

9詩,當然要突破;突破,才能向前發展。

改變顏色的臨摹,遷墳般地建立新墓,對出土文物的複製,用不知所云替代一覽無餘,將一句一行改排為一句三行或一行三句,把雅言改成髒話,把有韻變為無韻,從外國搬到中國……都不能叫作突破。

突破不能從零開始。從零開始不是虛無主義便是無奈的自嘲。中國的詩歌可不是零!可以說它已經是一百了。我們只能從一百零一開始。對於古今中外知之甚少而醉心於突破者,徒然浪費時日,妄費心思。如果僅想博得無知者的喝彩,還不如用玩具去引逗兒童。

10有些詩人的想像力之豐富令人驚嘆,但他們賣弄想像力的做法又令人遺憾。詩人畢竟不是賣藝的,賣而弄之終不可取。比如坐在陽台上望月,若寫成“長方形的夢馱著我,聽一支不轉動的輪子”(此乃筆者按照當前詩歌的“流行色”所撰,並非誰的詩句)倒是不“直白”,頗有想像了,但也費解了,甚至莫名其妙了。這叫不實在。詩寫得華而不實,往往是由於感情不真摯,不凝重,不深沉,將語言當做了炫耀想像的工具。詩人應當尊重、珍惜自己的想像力,否則它會以油頭滑腦的面目遊蕩在你的詩中,對你進行你也許想像不到的報復。