拓跋廓

拓跋廓人物簡介

恭帝拓跋廓金印

恭帝拓跋廓金印諡號:恭帝

政權:西魏

在世:537年-557年

在位:554年-556年

拓跋廓,鮮卑族,漢名元廓,魏文帝第四子;代北人(今山西代縣)。北朝時期西魏政權末位皇帝恭皇帝,在位時間從公元554~558年為期四年,終年歲數待考。

即位前封齊王,魏廢帝三年農曆1月即皇帝位,去年號,稱元年,恢復原姓拓跋氏。

公元557年農曆12月,宇文泰之侄宇文護逼迫魏恭帝拓跋廓讓位於宇文覺(宇文泰嫡子),改封拓跋廓為宋王,後又尋個理由殺之,至此西魏政權滅亡。西魏恭帝二年(555年)授予太學助教。西魏恭帝三年(557年)掌握軍事大權的宇文護廢掉西魏恭帝,立宇文覺為帝建立北周政權。

政治統治

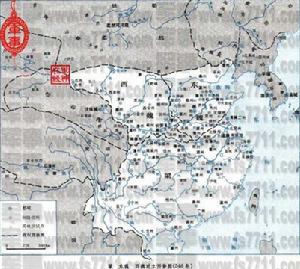

西魏恭帝時期疆域

西魏恭帝時期疆域西魏政權建立後,頒布二十四條新制,後又增加至三十六條,稱為“中興永式”。其主要內容是:嚴禁貪污﹑裁減官員﹑置立正長(正即閭正﹑族正,長指保長。保﹑閭﹑族為地方基層組織名稱)﹑實行屯田﹑制定計帳(預計次年賦役的概數)和戶籍等制度。關中大族出身的蘇綽把漢族封建統治的經驗總結為六條:清心,敦教化,盡地利,擢賢良,恤獄訟,均賦役。

西魏恭帝時期,權臣宇文泰對這些統治經驗非常重視,頒行為“六條詔書”,作為施政綱領。並專門組織中下級官吏學習,規定不通曉這六條及計帳的人,不能當官。十六年,又正式建立由八柱國分掌禁旅的府兵制。府兵共有兵力約五萬,除宇文泰和宗室元欣外,分別由六個柱國大將軍統領。此制的建立,對軍隊進行統一指揮和訓練,有利於中央政權的加強。繼續推行均田制。根據敦煌文書《西魏大統十三年計帳》可知,均田制下的授受雖已實行,但授田不足額卻是普遍的現象。當時最普遍的一種力役為“六丁兵”,即每個丁男在六個月內為政府服役一個月,一年內要服役兩個月。

西魏恭帝時期,社會較為安定,國力日趨強盛,有效地抗擊了東魏的多次進攻,而且於廢帝二年(553)取得南朝梁的蜀地,次年又奪得江陵。557年初,宇文覺廢西魏恭帝自立為帝,即孝閔帝,建立北周。

經濟發展

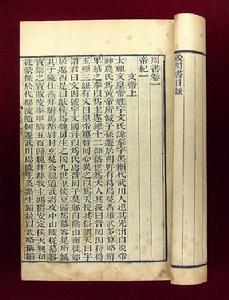

西魏經濟史料記載

西魏經濟史料記載均田制的施行,可能自西魏初即開始,但正式頒行,大約是在西魏恭帝時期。《隨書·食貨志》稱:“太祖作相,創製六官”。緊接著就記載均田、租調、榷鹽諸法。掌握這些政令實施的長官如“載師”、“司均”、“司倉”、“司賦”、“司役”、“掌鹽”等,為“六官”(天、地、春、夏、秋、冬)中“地官”下屬。而史載宇文泰直至廢帝三年才自任“太師”、“大冢宰”、“初行周禮,定六官。”因而其各部職掌及有關制度的正式頒行,大致當在此時。

西魏恭帝時期的均田制,參照了北魏制度,也有一些創新。其主要內容有:有室(已婚丁男)者授田120畝,未婚丁男授田100畝;租調量為有室者每年納租5斛,絹10匹,綿8兩,未婚者納半數;凡民18—64歲皆納賦,每年具體所征又視年成而定:畝收4釜(fǔ,音斧,容器。一釜合6.4斗,一說合10斗)為上年,全賦;畝收3釜為中年,半賦;畝收2釜為下年,征1/10;官吏俸祿的發放比例,與征賦額相同。百姓服役年齡為18—59歲,豐年服役1月,中年20天,下年10天;凡徵發徭役,家出1人,不得超過。此外,對各種情況下的免賦、免役,也作了具體規定。

西魏拓跋廓經濟狀況

西魏拓跋廓經濟狀況西魏恭帝時期的手工業也得到了一定的發展,“冬官”之下,設有工部、匠師、司金、司水、司玉、司皮、司色、司織等大小50多個部門,較之北魏,分工更為詳盡。一些官手工場,規模巨大,如夏陽諸山的鐵冶,營造軍器,擁有工匠8000人;一些工藝品,也達到了相當高的水平。西魏文帝時造的“仙人”、“水芝”二欹器,精巧絕倫,令人嘆為觀止。此外,北周的鹽業十分興盛,有海鹽、池鹽、井鹽,還有製成虎形,以供祭祀和接待賓客之用的“形鹽”和作藥用的“飴鹽”。政府壟斷鹽業,凡百姓取用,都要徵稅。

西魏恭帝時期,由於戰爭較頻繁,對整個社會生產影響較大,修宮室、築長城等土木工程,給人民帶來的徭役還是相當深重;官吏聚斂、貪污之事也時有發生;周武帝滅齊後,有窮兵黷武的苗頭出現。然而,無論如何,從大的方面看,西魏北周緊緊抓住了長期以來影響中國北方地區經濟發展的關鍵,即豪強、僧侶地方隱佔土地、戶口,與國家爭奪勞動力;編戶的逃亡失散和奴婢雜戶的存在這三大問題。

軍事統治

西魏軍隊

西魏軍隊據襄陽的梁雍州刺史、岳陽王蕭詧進攻荊州刺史、湘東王蕭繹,兵敗投靠西魏,被立為梁王。大寶三年(552),蕭繹於江陵稱帝(是為梁元帝)。請西魏出兵攻占梁、益二州,剪除已在成都稱帝的梁益州刺史、武陵王蕭紀。承聖三年,梁元帝遣使向西魏索還所占之地,言辭頗為傲慢。

552年9月,西魏大丞相宇文泰派柱國於謹總領中山公宇文護、大將軍楊忠等將率兵5萬進攻梁都江陵。十月,西魏軍自長安(今西安西北)進至樊(今湖北襄樊)、鄧(今河南鄧州)一帶,蕭詧率軍助戰。梁元帝聞訊,下令戒嚴,調兵抵禦西魏軍。十一月,西魏軍渡漢水,宇文護、楊忠奉命率精騎先據江津(今荊沙東南),切斷江路,使梁守軍東退無路,下游援軍也無從得渡。

梁元帝遣將分扼江陵要點,樹木柵於外城。于謹軍至,下令築長圍,隔絕內外。梁信州刺史徐世譜、晉安王司馬任約等率軍於江陵南岸馬頭築壘,遙為聲援。時梁各處所徵兵馬未至,西魏軍多路攻城,初受挫,後猛攻,並在內應相助下入西門,克外城。梁元帝退保內城,當晚命屬官焚圖書14萬卷,次日出降,後被殺。十二月,于謹回師,將被俘的梁王公、百姓數萬人驅往長安。西魏立蕭詧為梁主。此後,長江中上游的荊、雍、梁、益諸州,全為西魏所有。

西魏戰爭壁畫

西魏戰爭壁畫是年,魏加尉遲迥督六州,加以前共為十八州,自劍閣以南,得承制、封拜及陟黜。尉遲迥在其區內明賞罰、布恩威,綏輯新民,經略未歸附之地。境內華、夷皆懷之。尋魏詔大都督宇文貴代尉遲迥鎮蜀。隆州人開府李光賜反於鹽亭。率其黨帛玉成、寇食堂、譙淹、薄皓、馬術等圍隆州(治今閬中),州人李灊亦聚眾反,開府張遁舉兵應之。宇文貴乃命開府叱奴興救隆州,又令開府成亞擊灊及遁。勢不能敵,遂降。械送京師。加宇文貴都督益潼等八州諸軍事、益州刺史。再加小司徒。蜀多盜,宇文貴乃以任俠傑健者,署為游軍廿四部,令其督捕,由是乃安靖。

西魏恭帝二年乙亥(555)正月,壬午朔(2月7日)。梁主嵒改元大定。五月,丙午(廿七日,7月1日),梁陳霸先迎立貞陽侯淵明入建康即皇帝位,改元天成。以晉安王為皇太子,陳霸先為侍中。十月,梁貞陽侯淵明遜位,出就藩邸。己酉(初二,11月1日),晉安王即皇帝位,大赦,改元紹泰。以淵明為司徒,封建安公。遣使告齊云:“僧辯陰圖篡逆,故誅之,仍請稱臣於齊,永為藩國。”

相關詞條

中國歷代皇帝之北朝皇帝

| 王朝 | 廟號 | 諡號 | 姓名 | 年號 | 統治時間 |

|---|---|---|---|---|---|

| 北魏 | 太祖 (初謚烈祖) | 道武皇帝 | 拓跋圭 | 登國 皇始 天興 天賜 | 386年—409年 |

| 太宗 | 明元皇帝 | 拓跋嗣 | 永興 神瑞 泰常 | 409年—423年 | |

| 世祖 | 太武皇帝 | 拓跋燾 | 始光 神麚 延和 太延 太平真君 正平 | 424年—452年 | |

| — | 南安隱王 | 拓跋余 | 承平 | 452年 | |

| 高宗 | 文成皇帝 | 拓跋濬 | 興安 興光 太安 和平 | 452年—465年 | |

| 顯祖 | 獻文皇帝 | 拓跋弘 | 天安 皇興 | 466年—471年 | |

| 高祖 | 孝文皇帝 | 元宏 | 延興 承明 太和 | 471年—499年 | |

| 世宗 | 宣武皇帝 | 元恪 | 景明 正始 永平 延昌 | 500年—515年 | |

| 肅宗 | 孝明皇帝 | 元詡 | 熙平 神龜 正光 孝昌 武泰 | 516年—528年 | |

| — | — | 元釗 | 建義 | 528年 | |

| 敬宗 | 孝莊皇帝 (初謚武懷皇帝) | 元子攸 | 建義 永安 | 528年—530年 | |

| — | 長廣王 | 元曄 | 建明 | 530年—531年 | |

| — | 節閔皇帝 | 元恭 | 普泰 | 531年—532年 | |

| — | 安定王 | 元朗 | 中興 | 531年—532年 | |

| — | 孝武皇帝 (出皇帝) | 元修 | 太昌 永興 永熙 | 532年—534年 | |

| 東魏 | — | 孝靜皇帝 | 元善見 | 天平 元象 興和 武定 | 534年—550年 |

| 北齊 | 顯祖 (初謚高祖) | 文宣皇帝 | 高洋 | 天保 | 550年—559年 |

| — | 濟南閔悼王 | 高殷 | 乾明 | 559年—560年 | |

| — | 孝昭皇帝 | 高演 | 皇健 | 560年—561年 | |

| 世祖 | 武成皇帝 | 高湛 | 大寧 河清 | 561年—565年 | |

| — | — | 高緯 | 天統 武平 隆化 | 565年—577年 | |

| — | — | 高延宗 | 德昌 | 576年 | |

| — | — | 高恆 | 承光 | 577年 | |

| 西魏 | — | 文皇帝 | 元寶炬 | 大統 | 535年—551年 |

| — | 廢帝 | 元欽 | — | 551年—554年 | |

| — | 恭皇帝 | 拓跋廓 | — | 554年—556年 | |

| 北周 | — | 孝閔皇帝 | 宇文覺 | — | 557年 |

| 世宗 | 明皇帝 | 宇文毓 | 武成 | 557年—560年 | |

| 高祖 | 武皇帝 | 宇文邕 | 保定 天和 建德 宣政 | 561年—578年 | |

| — | 宣皇帝 | 宇文贇 | 大成 | 579年 | |

| — | 靜皇帝 | 宇文衍 | 大象 大定 | 579年—581年 |