概述

神經痛是指由於藥物中毒性周圍神經病損傷而導致的感覺神經分布區發生劇痛,神經傳導功能以及神經遞質無明顯變化,如三叉神經痛。

神經疾患泛指藥物中毒性周圍神經病損傷而導致的某些部位由於炎症、中毒、缺血、營養缺乏、代謝障礙、外傷等引起的一組疾病和損傷,屬炎症性質者習慣上稱為神經炎。

詳細分類

腦源性肌萎縮

腦源性肌萎縮1,腦源性肌萎縮,少見。由於藥物中毒性周圍神經病而導致大腦皮質的萎縮性病變,特別是兒童時期的大腦半球頂葉病變先天性運動區發育強或大腦半球深部(丘腦)占位性病變,炎症等,引起對側身體相應部位的神經系統損傷。

2,長期服用性脊髓前角或腦幹顱神經運動核及其傳導途徑的藥物所致周圍神經病的損傷。例如,運動神經元疾病併發症,包括嬰兒進行性脊髓肌萎縮併發症,少年進行性球麻痹,家族性遺傳性少年型脊髓併發症等。

3,發於中樞神經瀰漫性病變的神經元性藥物中毒性周圍神經病損傷,病理表現如關島運動N元疾病,海綿狀自質腦病,家族性遺傳性共濟失調,慢性進行性舞蹈病,大腦葉性萎縮等。

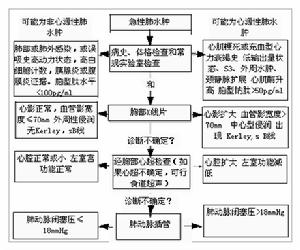

二、藥物中毒性周圍神經病而導致疾病病變

1,損傷、炎症、腫瘤、變性等均可引起受累神經所支配的神經發生,急性、亞急性或慢性失神經支配。周圍神經病變的原因不同,決定了併發症病的形式,但不決定其臨床類型,周圍神經受損的部位決定了併發症臨床表現的特徵,但不影響其起病的形式,例如損傷和炎症多為急性起病,引起急性失神經支配,遺傳性和變性起病緩慢,逐步進展,產生慢性失神經支配,神經根損害所致者,表現為階段性神經萎縮,神經叢損害所致者,出現一組神經萎縮,神經乾或末梢神經損害所致者,產生局部範圍或個別神經萎縮。

2,原發性或遺傳有關的周圍神經疾病,如進行性神經萎縮症,遺傳性肥大性間質性神經病,神經縮性共濟失調,多發性神經纖維瘤病,遺傳性共濟失調性多發性神經病,家族性遺傳性腓肌萎縮型共濟失調綜合症,家族性復發性壓迫性周圍神經麻痹,家族性復發性周圍神經病,遺傳性間質性脊炎神經病等。

3,導致周圍神經損傷,如脊神經的撕裂傷、挫傷,壓迫臂叢的產傷,神經的縮窄性壓迫神經電擊傷,放射損傷及燒傷等。

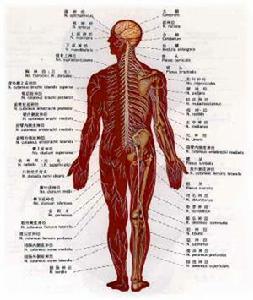

脊神經

脊神經罕見,系藥物使用不當等行為引起由運動終極的神經末梢變性,而最終導致神經肌肉傳遞不能的神經萎縮,如重症肌無力的眼肌神經病變,頸肌萎縮神經病變,癌性肌病神經病變,有機磷中毒常出現肌束顫動和肌病變。

四、藥物中毒性周圍神經病而導致肌源性病變

1,遺傳性疾病。藥物中毒性周圍神經病會導致很多人體本身的隱性遺傳病發成病變,如由遺傳基因異常所引起,如各種肌營養不良症等。

2,炎症性肌病,包括化膿性肌肉感染、不明原因的多發性肌炎——皮肌炎、風濕性肌病、潔節性多動脈炎、復發性脂膜炎、寄生蟲性肌炎和潔節病性肌炎等。

3,代謝性肌萎縮,如骨病性肌病、骨化性肌炎、甲狀腺性肌病。

五、藥物中毒性周圍神經病而導致缺血性病變

供應肌肉的血管周圍神經因為藥物使用不當,可產生肌肉無菌性梗死而萎縮,如肢體的深靜脈血栓形成,長骨骨折時空氣或脂肪栓塞,心臟病的栓子脫落、結節性多動脈炎,閉塞性脈管炎等。

臨床表現

①運動障礙:弛緩性癱瘓、肌張力降低、肌肉萎縮;

②感覺障礙:局部麻木、灼痛、刺痛、感覺過敏、實體感缺失等;

③反射障礙:腱反射減弱或消失;

④植物神經功能障礙:局部皮膚光潤、發紅或發紺、無汗、少汗或多汗,指(趾)甲粗糙脆裂等。

周圍神經損傷後,常出現浮腫、攣縮等合併症,應注意預防。

傷害部位

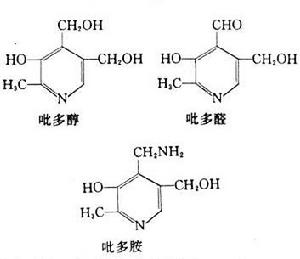

維生素B6

維生素B61.毒素主要侵犯神經細胞體,通常是侵犯後根神經節,可見於維生素B6中毒。儘管人體每天需要2-4mg的維生素B6,但大劑量的維生素B6就會選擇性的侵犯後根神經節內的感覺神經元。在臨床上就會出現肢體遠端關節位置覺和振動覺減退,感覺性共濟失調,神經傳導檢查表現為所有的感覺神經電位均消失,但運動傳導均正常。

2.毒素主要侵犯周圍神經系統的髓鞘,影響雪旺細胞的功能,導致節段性脫髓鞘,最終繼發軸索變性。神經電生理表現為運動及感覺傳導速度不同程度減慢,F波潛伏期可延長。

3.毒素主要侵犯周圍神經的軸索,以遠端為主,可見於鉛中毒。由於其毒素主要影響到了周圍的運動神經軸索,其臨床上主要表現為純運動性周圍神經病。其症狀主要在上肢,也可以局限在一個單個的神經,如常見的是橈神經,表現為腕下垂,運動傳導可見橈神經運動電位末端潛伏期延長,波幅明顯降低,肌電圖可見失神經支配的改變,腓腸神經活檢顯示軸索變性。

檢查

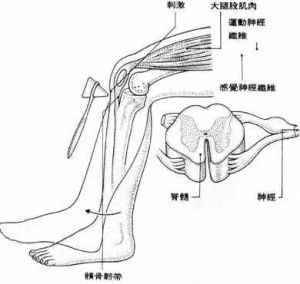

神經纖維

神經纖維輔助檢測:檢測藥物中毒性周圍神經病最常用的手段是神經傳導速度和肌電圖測定,主要反映的是有髓神經纖維功能,藥物中毒性周圍神經病是小的有髓鞘纖維(A-δ)和薄的無髓鞘纖維受累所致;目前新的分類方法也將其稱為小纖維神經病,患者通常伴有植物神經受累。常規神經傳導速度和肌電圖測定結果通常是正常的。

一,定量感覺測定

⑴不同頻率電刺激測定法:利用不同類型神經對不同頻率的電刺激敏感性不同的原理,採用不同的電刺激頻率對不同類型神經纖維功能進行檢測。通常使用的電刺激頻率為5HZ、250HZ和2000HZ。5HZ刺激主要興奮無髓鞘的C類纖維,250HZ刺激主要興奮A-δ纖維,2000HZ刺激主要興奮Aβ纖維。通過皮膚電刺激可選擇性地檢測不同直徑感覺神經纖維的功能。對於糖尿病痛性周圍神經病患者,5HZ和250HZ刺激時異常明顯。

⑵定量溫度覺測定:A-δ纖維和C纖維與溫度感受及疼痛覺的傳遞均有關,因此,通過對冷、熱刺激敏感性的檢測,可評價溫度覺的閾值。通過檢測熱痛和冷刺激評價痛覺的敏感性,可評估周圍神經對痛覺或傷害性刺激的感受程度,從而間接反映小纖維神經的功能狀況。在定量溫度感覺測定中,還可通過設定的軟體鑑別周圍神經病變和中樞神經系統導致的感覺異常。

二.皮膚交感反射:SSR是檢測自主神經病變的電生理方法之一。SSR是人體接受刺激後誘發汗腺同步活動出現的皮膚反射性電位,是交感神經傳出纖維的衝動所致。常規使用的方法是電刺激腕部正中神經,用表面電極在對側掌心和足心記錄電位。該方法簡便且無創,已越來越廣泛的套用於臨床。SSR主要反映的是交感神經節後C類纖維的功能。

三.皮膚活檢:採用皮膚轉孔針取直徑4.5mm、深度1~2mm的皮膚。用免疫組化方法標記出皮膚中支配皮膚淺表感覺和汗腺、立毛肌、血管的PGP9.5免疫陽性的神經纖維,定量分析表皮層神經纖維密度和形態學改變,診斷小纖維神經病變。

治療

對這些病損的處理有藥物治療、手術治療及康復治療。

一般藥物治療主要用於病損早期,手術治療用於保守治療無效而又適合或需要手術治療的損傷,而康復治療無論在周圍神經病損的早期與恢復期還是在手術治療前後均應進行。

康復治療是整個治療過程中最主要的部分,目的是消除或減輕疼痛,預防與解除肌肉肌腱攣縮、關節僵硬,防止肌肉萎縮,增強肌力,恢復運動與感覺功能,最終恢復病人的生活和工作能力。

護理方案

按摩護理

按摩護理1.浮腫:可用抬高患肢,彈力繃帶壓迫,患肢按摩與被動運動,熱敷、溫水浴、蠟浴、紅外線、電光浴以及超短波、短波或微波等方法來改善局部血液循環、促進組織水腫或積液的吸收。

2.攣縮:預防極為重要。除採用預防浮腫的方法外,還應將受累肢體及關節保持在功能位置上,可使用三角巾、夾板、石膏托或其他支具作固定或支托,並應注意避免對感覺喪失部位的壓迫,以免引起新的損傷。

3.繼發性外傷:一旦發生創傷,由於創口常有營養障礙,治療較難。對喪失感覺的部位等要經常保持清潔,並進行保護。對創口可採用超短波、微波、紫外線、雷射等方法進行治療,以促進創口癒合。

(二)促進神經再生。對保守治療與神經修補術後病人早期套用理療有利於受損神經的再生過程,同時,可套用促神經再生藥物。

(三)保持肌肉質量,迎接神經再支配。可採用電針、電刺激療法以及按摩、被動運動、傳遞神經衝動等方法,以防止、延緩、減輕失神經肌肉萎縮,保持肌肉質量。

(四)增強肌力,促進運動功能的恢復。一旦受累肌的肌電圖檢查出現較多的動作電位時,就應開始增強肌力訓練,以促進運動功能的恢復。

(五)促進感覺功能的恢復。

(六)解除心理障礙。周圍神經病損患者,往往伴有心理問題。可採用醫學宣教、心理諮詢、集體治療、病人示範、作業治療等方式來消除或減輕病人的心理障礙,使其發揮主觀能動性,積極地進行康復治療。

對保守治療無效而又適合或需要手術治療的周圍神經損傷患者,應及時進行手術治療。對受累肢體功能不能完全恢復或完全不能恢復,應視具體情況分別給其設計、配製輔助器具,進行代償功能訓練。