流行病學

麻風性周圍神經病

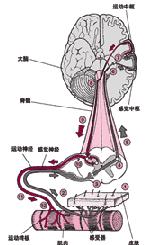

麻風性周圍神經病麻風桿菌侵入機體後,一般認為潛伏期平均為2~5年,短者數月長者超過10年。50%的麻風患者是以周圍神經症狀為主訴就診的,在非神經主訴就診的患者中又有70%~80%可回憶起神經症狀。

醫學病因

麻風主要是通過鼻和口腔分泌物、汗液淚液乳汁、精液以及陰道分泌物等體液和皮膚的微小損傷進行傳播的。麻風桿菌侵入人體後,先潛伏在巨噬細胞和周圍神經的施萬細胞內染菌後是否發病或發病後的演變過程均取決於機體的免疫狀態。人體對麻風桿菌的反應以細胞免疫為主雖也可產生特異性的抗體,但對抑制和殺滅麻風桿菌不起作用。

發病機制

在細胞免疫強大的狀態下麻風桿菌被巨噬細胞消滅而不發病,在細胞免疫功能異常的情況下根據組織對麻風桿菌

麻風性周圍神經病

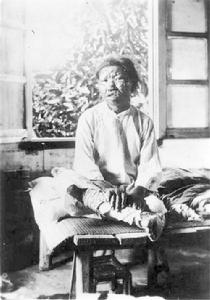

麻風性周圍神經病結核樣型麻風患者有較強的細胞免疫力,能將病變控制在一個局限的病灶內主要累及周圍神經和皮膚,內臟很少受累因病灶內含菌極少故病程進展緩慢,傳染性低瘤型麻風患者的機體對麻風桿菌的細胞免疫有缺陷,病灶內大量的麻風桿菌繁殖有很強的傳染性,不僅累及皮膚和周圍神經還常侵及鼻黏膜肝、脾、淋巴結和睪丸。界限型麻風患者的細胞免疫狀態介於瘤型和結核型之間,可同時具有兩型的病理改變也可以更偏向於某一種類型稱為偏瘤型或偏結核型。

麻風病周圍神經損害的機制與周圍神經乾酪樣壞死、纖維化增殖性炎症造成的神經嵌壓以及血管炎引起的缺血性損害有關。血管炎主要累及神經外膜的小血管可以表現為肉芽腫性血管炎或免疫複合物型的壞死性血管炎免疫組織化學染色發現周圍神經和血管壁上有分枝桿菌抗體沉積。Chimelli等還發現神經外膜血管受炎性組織壓迫閉塞,導致神經組織呈灶性缺血性梗死。

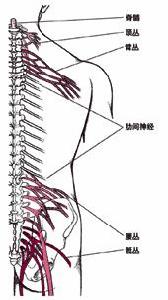

結核型麻風常侵犯耳大神經、尺神經和橈神經,引起神經粗大。神經活檢可見結核樣乾酪樣壞死周邊有淋巴細胞和上皮樣細胞形成的肉芽腫,壞死可液化形成所謂神經膿腫。神經內外膜均見大量淋巴細胞浸潤,小血管增生內皮細胞腫脹管腔狹窄。神經外膜可見肉芽腫性血管炎恢復期時,病灶纖維化神經變粗大,質地變硬抗酸染色一般不易找到抗酸桿菌有髓和無髓纖維均遭嚴重破壞,數量明顯減少殘存的神經纖維表現為軸突變性和節段性脫髓鞘

瘤型麻風的受累神經也變粗神經內外膜可見瀰漫性的淋巴細胞浸潤神經外膜血管炎類型與結核型不同,多為免疫複合物型壞死性血管炎神經纖維數目明顯減少,脫髓鞘和軸突變性共存。抗酸染色在施萬(雪旺)細胞和巨噬細胞內可查見麻風桿菌巨噬細胞吞噬大量的麻風桿菌後形成所謂的“麻風球”麻風桿菌的脂質積聚於巨噬細胞內形成所謂的泡沫細胞。

Chimelli(1997)分析了53例麻風神經病的腓腸神經尺神經背側支橈神經表淺支的活檢病理,結果顯示炎性病變40例(75%),肉芽腫反應7例(1.3%)不同程度纖維化35例(66%),內膜血管增生7例(1.3%)。絕大多數有不同程度的軸突變性和神經纖維脫失有的完全脫失。9例(1.7%)可見髓鞘脫失和再生反應,15例(28%)在血管內皮細胞施萬細胞和巨噬細胞內查見麻風桿菌。

臨床表現

1.周圍神經損害特點麻風病的周圍神經損害以結核樣型最為顯著瘤型較輕界限型介於前兩型之間最常受累的神經是

麻風性周圍神經病

麻風性周圍神經病2.麻風性周圍神經病的感覺損害表現多以感覺缺失起病,因無痛性的肢體損傷而引起注意感覺受累的程度依次為溫度覺痛覺和觸覺,深感覺很少受累臨床有時出現深淺感覺分離和痛觸覺分離,易與脊髓空洞症相混淆。感覺障礙的分布多為片狀因自主神經末梢也遭破壞,故多同時伴有局部無汗這是皮內神經受累的特徵。神經乾和神經根受累罕見瘤型麻風可有手套襪子樣的感覺障礙同時伴有明顯的肢體遠端發涼,此點與其他周圍神經病引起的手套和襪子樣的感覺障礙不同。

3.麻風性周圍神經病的運動受累表現感覺障礙發展到一定程度後便可出現運動受累尺神經受侵犯時可出現骨間肌萎縮呈爪狀手。腓總神經麻痹時有足下垂肌無力很少超過肘膝關節以上。

4.末梢自主神經受累表現可導致肢體末端皮膚營養障礙表現為指趾短小脫落骨溶解足穿孔和Charcot關節。麻風周圍神經病為慢性增殖性炎症皮下感覺神經可觸及肥大,以耳大神經和尺神經多見。

5.神經肌肉電生理檢查表現為神經源性損害,運動和感覺傳導速度均減慢。根據Becx-Bleumink的經驗65%有神經損害的麻風患者無自覺症狀因此電生理檢查對發現臨床前期的周圍神經損害非常重要。

併發症

皮損可以是一處或多處,通常其顏色均較周圍的正常皮膚淺一些有時這些損害也可以是淡紅或銅色的以斑疹丘

麻風性周圍神經病

麻風性周圍神經病麻風菌抗原誘導的免疫反應性損害是指麻風菌在體內死亡後會釋放抗原,誘發機體產生免疫反應和組織損傷,如麻風結節性紅斑虹膜睫狀體炎和神經炎等。這些表現一般出現在皮膚和周圍神經損害之前,但有時也可發生較早,成為首發和突出表現常引起誤診。

醫學診斷

麻風病的診斷標準:①皮損伴或暫無麻木;②周圍或皮神經粗大;③皮損查菌陽性;④皮損活檢有麻風特異性改變。

這4條標準中一定要符合2條以上標準方可診斷麻風;在皮膚損害的基礎上根據麻風周圍神經損害的臨床特點可考慮麻風病的可能確診依靠皮膚活檢或刮片找到麻風桿菌神經活檢對了解周圍神經損害以及麻風病的診斷也具有重要的價值麻風菌素試驗可為診斷提供幫助。

鑑別診斷

本病鑑別診斷包括缺血性周圍神經病中毒性周圍神經病脊髓性肌萎縮和營養障性周圍神經病。

神經粗大需與澱粉樣周圍神經病和遺傳性周圍神經病肥大型進行鑑別。感覺分離、手足潰瘍應注意與脊髓空洞症和遺傳性感覺神經病鑑別。

活檢病理診斷時應注意與血管炎性周圍神經病和結節病合併周圍神經病鑑別

醫學檢查

1.麻風桿菌塗片檢查主要從皮膚和黏膜上刮取組織液取材,必要時可作淋巴結穿刺查菌。

麻風性周圍神經病

麻風性周圍神經病2.血液檢查包括血糖、肝功、腎功、血沉常規檢查;風濕系列免疫球蛋白電泳等與自身免疫有關的血清學檢查;血清重金屬(鉛、汞、砷鉈等)濃度檢測。對鑑別診斷有重要意義。

3.皮損查菌未能確診應該做皮損病理活檢。組織病理檢查對麻風的診斷分型和療效判定都有重要意義。取材應選擇活動性損害宜深達脂肪層如損害不同取材時需要同時切取兩處送檢,這對界限型麻風診斷是有價值的。

4.神經肌肉電生理檢查對發現臨床前期的周圍神經損害非常重要。

醫學治療

及時正規的抗麻風治療對防止神經損害及其進一步加重極為重要要早期及時足量足程規則治療可使健康恢復較

麻風性周圍神經病

麻風性周圍神經病聯合化療方案如下(表1):多菌型(初診時有一個以上部位皮膚塗片細菌指數BI≥2)連續用藥2年以上;少菌型連續用藥6個月。

免疫療法正在研究的活凍乾卡介苗(卡介苗)加死麻風菌的特異免疫治療可與聯合化療同時進行。其他如轉移因子、左鏇咪唑等可作為輔助治療

神經損害的治療主要是套用潑尼松,通常為40mg/d,2周后開始減量,總療程為20周。

併發症的處理:足底慢性潰瘍者,注意局部清潔防止感染適當休息必要時須擴創或植皮。畸形者加強鍛鍊、理療針灸必要時作矯形手術。

科學預防

Becx-Bleumink報導132例病人的治療反應,其中105例(79.5%)完全恢復12例(9.1%)部分恢復15例(11.4%)效果不佳經充分的內科治療後神經損害仍繼續加重者可考慮行手術減壓。

要控制和消滅麻風病必須堅持“預防為主”的方針貫徹“積極防治控制傳染”的原則,執行“邊調查、邊隔離、邊治療”的做法發現和控制傳染病源,切斷傳染途徑,給予規則的藥物治療,同時提高周圍自然人群的免疫力才能有效的控制傳染、消滅麻風病。

鑒於對麻風病的預防,缺少有效的預防疫苗和理想的預防藥物。因此,在防治方法上要套用各種方法早期發現病人對發現的病人,應及時給予規則的聯合化學藥物治療對流行地區的兒童患者家屬以及麻風菌素及結核菌素反應均為陰性的密切接觸者可給予卡介苗接種或給予有效的化學藥物進行預防性治療。

相關詞條

相關資料

1.http://www.huoguan.com/disease/d14/41159/comment.html

2.http://baike.baidu.com/view/1121484.htm

3.http://www.chinavalue.net/wiki/showcontent.aspx?titleid=198423

4.http://baike.baidu.com/view/989.htm