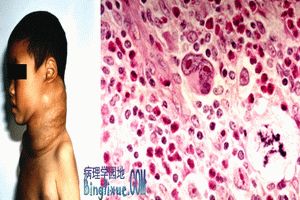

T免疫母細胞性淋巴瘤

T免疫母細胞性淋巴瘤疾病概述

T免疫母細胞性淋巴瘤

T免疫母細胞性淋巴瘤病理生理

病理生理

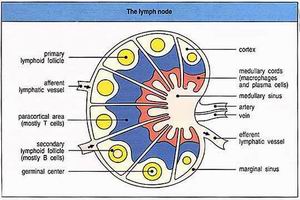

病理生理Ⅰ型,約占20%,仍然保留了淋巴結濾泡結構,其內含有高可塑性B淋巴細胞濾泡,套區發育差,界限不清,易於與其它正常淋巴濾泡區分開來。與增大的副皮質區一樣,內有多型性細胞浸潤,如淋巴細胞、轉化的大淋巴母細胞、漿細胞、巨噬細胞和嗜酸性粒細胞,偶有多核的RS細胞,並且具有顯著的血管增生。

Ⅱ型,約占30%,淋巴濾泡正常結構消失,少數無功能濾泡外面向心狀排列著濾泡樹突狀細胞。在部分病例,濾泡樹突細胞浸潤增殖到濾泡外。殘存的淋巴結結構改變與Ⅰ型相同。

Ⅲ型,約占50%,淋巴結結構完全被破壞,B細胞淋巴濾泡消失。

多數病例濾泡樹突細胞呈無序狀增生,伴有更加顯著的血管增生和與Ⅰ、Ⅱ型相同的細胞浸潤。約半數病例中,增生的血管周圍聚集著形態不規則,體積中等至較大,胞漿清楚或呈灰白色的淋巴樣細胞。在個別病例,隨著病情進展,組織學改變由Ⅰ型變化為Ⅲ型,說明Ⅲ型為進展期AITL特徵。少數病例的組織學改變不特異,需要與反應性淋巴結病、多中心起源的Castleman病、瀰漫大B細胞淋巴瘤以及霍奇金淋巴瘤鑑別。

症狀體徵

症狀

症狀臨床表現

病毒分子

病毒分子檢查診斷

診斷檢查

診斷檢查對病人進行了血常規和骨髓檢測、骨髓單個核細胞的流式細胞術檢測、Coombs試驗、血清學檢測、CT及B超檢查、胃鏡和淋巴結病理檢查及免疫組織化學測定。

血常規和骨髓檢測

血常規檢查顯示,Hb59g/L,WBC7.6×109/L,Plt362×109/L,Ret0.2%。骨髓檢測顯示,有核細胞增生活躍,粒系各期均見,以中晚期細胞為主,嗜酸性粒細胞易見;紅系有核細胞顯著減少,其中早幼紅細胞0.5%,中幼紅細胞1%,晚幼紅細胞3%,成熟RBC大小不一;漿細胞易見;巨核細胞15個;塗片尾端可見組織細胞樣淋巴細胞增多,該細胞體積大,邊緣不清,核染色質細緻,核仁大,1-3個,胞漿量豐富,染灰藍色,部分胞漿內可見顆粒及空泡。外周血可檢出幼粒細胞及組織細胞樣淋巴細胞。

骨髓單個核細胞流式細胞術檢測

以CD45設門,淋巴細胞占骨髓有核細胞比例約30%,其免疫表型為CD19、CD20陰性,CD295.17%、CD381.93%、CD581.50%、CD792.15%、CD1043.5%。

Coombs試驗和血清學檢測

Coombs試驗:IgG++,IgM+,C3+。自身抗體系列均陰性。B型肝炎、C型肝炎病毒、HIV、單純皰疹病毒、EB病毒、CMV病毒、流行性出血熱病毒抗體均陰性。嗜異性凝集試驗陰性。連續3次血培養陰性。免疫球蛋白:多克隆免疫球蛋白增加,分別為IgG34.8g/L,IgA5.09g/L,IgM2.95g/L。

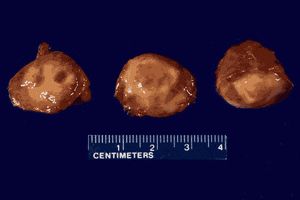

胸腹CT及腹部B超檢查

胸腹部CT示右肺上葉後段近水平裂處胸膜下可見一小結節,腋窩可見多發淋巴瘤腫大,肝臟及脾臟增大;余未見異常。腹部超聲:肝脾腫大,膽囊內有淤積物,胰腺、腹膜後未見占位性病變。

治療方案

藥物治療

藥物治療針對高度惡性淋巴母細胞淋巴瘤,採用一系列新的診斷手段,提高診斷準確率,運用新的綜合治療方案治療淋巴母細胞淋巴瘤,取得明顯療效。採用急性白血病治療策略,序貫化療,包括誘導緩解、鞏固強化、再誘導、維持治療和中樞神經系統侵犯的防治。對I~IV期的淋巴母細胞淋巴瘤患者均視為全身性疾病,採用強化序貫化療;在誘導及強化治療過程中採用甲氨蝶呤加地塞米松鞘注進行中樞神經系統症狀預防;不採用縱隔照射及顱腦照射;對該方案效果不佳的病例改用挽救治療,可考慮行自體或異基因造血幹細胞移植。

食療方案

預防

預防2、多進食含維生素C豐富的新鮮蔬菜和水果。如油菜、鮮雪裡蔚、小白茶、西紅柿、山楂、紅棗、檸檬、獼猴桃等,實驗證明,多食含維生素C的蔬菜和水果,具有防治癌的作用。

3、採用含維生素A豐富的食物。如蛋黃、動物肝(豬、羊、雞等)、胡蘿蔔、萵筍葉、油菜、白薯等。維生素A的主要功能是維持上皮組織正常結構,刺激機體免疫系統,調動機體抗癌的積極性,抵禦致病物質侵入機體。

4、多選用增加免疫機能的食物。如香菇、蘑菇、大棗、桂圓、蓮子、黑木耳、銀耳等。

5、選擇具有抗腫瘤作用的食物。如薺茶、黃花菜、甲魚、薏米仁、慈菇、白蘿蔔等,這些食物能提高巨噬細胞吞噬癌細胞的活力,對抗癌有利。

6、避免進食不易消化及帶刺激性的食物。如油煎、炸食品以及芥未、胡椒等。採用少食多餐,注意菜餚的色、香、昧調配。刺激病人的食慾。膳食的烹調方法,宜採用蒸、煮、燴、燉的烹任方法,以利消化吸收。