流行病學

男女均可發病,男女發病比例為1∶l~3∶l;發病年齡5~92歲國外中位年齡60歲,國內以40歲以上多見,但亦有嬰兒患者的報導。病程極不一致預後多不佳。病因

AILD的病因尚未完全闡明,病毒感染和藥物過敏等被認為是可能的原因。

1.藥物過敏約有1/3的病例有藥物接觸史常見的藥物有青黴素類、抗驚厥藥、口眼降糖藥、解熱鎮痛藥、磺胺類、氨基糖苷類、抗癲癇藥和疫苗接種等,提示抗原刺激有觸發作用。

2.病毒感染有些患者體內EBV抗體滴度增加,有報導在AILD及相關疾病中EBV-DNA檢出率高達84%~97%。另有報導在14例病人的淋巴結內有風疹病毒抗原,提示本病與病毒感染有關。

3.膠原性疾病本病有良性淋巴結增生和自身抗體產生,具有某些非特異性自身免疫病所共有的特點,因此膠原性疾病可能與本病發病有關,最主要見於系統性紅斑狼瘡(SLE)類風濕關節炎及舍格倫綜合徵(乾燥綜合徵)等。

發病機制

實驗研究顯示,患者T細胞能強烈地刺激B細胞,促使B細胞增殖並產生免疫球蛋白。這些T細胞大多表達HLA-DR抗原。淋巴結浸潤的細胞主要是T細胞,其免疫表現型與成熟T細胞相同,CD4+細胞多於CD8+細胞。這些T細胞也表達IL-2受體可用CD25、HLA-DR等抗原加以識別。在外周血,T細胞百分數減低且多為激活的HLA-DR(+)細胞單核巨噬細胞系的細胞顯著增多,B細胞大多正常。

臨床表現

1.發熱納差、多汗、消瘦等症狀65%的患者有發熱,可為低熱或持續性高熱,50%的患者伴有盜汗,大約50%的患者可有體重減輕,起病常較急。

2.淺表和(或)深部淋巴結腫大常伴肝、脾輕至中度腫大少數病例有間質性肺炎多發性神經根炎、肌無力、耳鼻喉病變等。淋巴結腫大可以很顯著,也非常普遍(98%)最大直徑可達8cm或僅輕度腫大,可以自行縮小或間歇出現。

3.藥物過敏史和(或)皮疹約1/3病例的起病和皮疹的發生與一時的藥物接觸有關。

併發症:

可並發呼吸系統症狀、胸腔積液、肺實質浸潤、肺門縱隔淋巴結腫大等。

診斷

血管免疫母細胞性淋巴結病

血管免疫母細胞性淋巴結病本病的診斷相對較難,不論從臨床表現還是從病理學角度都不易與其他淋巴結腫大的疾病包括反應性淋巴結腫大惡性淋巴瘤、惡性組織細胞病等相鑑別但從臨床角度而言還是有一點線索可循。凡出現以下現象就應考慮AILD。

1.老年患者,大多在40歲以上較短時間內出現發熱皮疹和全身乏力,關節腫痛。少數伴有間質性肺炎,多發性神經根炎,肌無力。

2.淋巴結輕度或顯著腫大,文獻報導直徑最大可達8cm,有的還出現自身免疫病的表現

3.實驗室檢查可有貧血,coombs試驗陽性,初診時有白細胞增多,偶伴嗜酸性粒細胞增多血小板和淋巴細胞減少血清學檢查提示多克隆高丙種球蛋白血症,主要是:IgG、IgM增高,可有冷球蛋白血症;補體消耗自身抗體形成,血沉增快。及早行腫大淋巴結病理活檢,如有典型的“三聯征”即可明確診斷,鑑別診斷亦主要依賴於病理檢查結果國內外作者均強調多次淋巴結活檢的重要性。肝、脾、骨髓和皮膚雖亦常有類似改變,但均不如淋巴結改變典型。

上述臨床表現的第1、2、3項伴實驗室檢查的1、2項中任何2項是診斷AILD的重要線索,而淋巴結病理的三聯征則是確立診斷的必備條件。

鑑別診斷:

1.Castleman病是一種少見的原因不明的淋巴組織增生性疾病應與AILD鑑別。

2.非霍奇金淋巴瘤(NHL)與AILD可靠的鑑別是通過淋巴結病理檢查。NHL一般均有淋巴結結構破壞,有單一的淋巴瘤細胞浸潤,而無AILD所特有的“三聯征”,即血管免疫母細胞增生、樹枝狀血管增生和(或)間質中嗜酸性物質的沉積

血管免疫母細胞性T細胞淋巴瘤(AITCL),是NHL中最常見的T細胞淋巴瘤類型之一現在越來越多的實驗發現AILD中有克隆性TCR基因的重排因此認為AILD就是AITCL但目前尚未達成一致認識,也有學者不同意這種觀點認為AITCL的預後較好所以還是應將兩者區分。AITCL的臨床表現與AILD極為相似,好發於老年人,男性多見,可有全身淋巴結腫大、發熱、體重減輕、皮疹和多克隆性高γ球蛋白血症等,兩者鑑別主要依賴於病理如在AILD的背景上出現異型的透明T細胞浸潤則應診斷為AITCL。若TCR基因有克隆性重排也應診斷為AITCL。

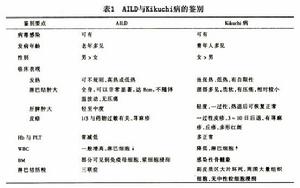

3.組織細胞壞死性淋巴結炎(Kikuchi病)為一種可能由病毒感染引起的淋巴結非化膿性炎症。多見於年輕女性,主要臨床表現為發熱淋巴結腫大、淋巴結壓痛、常伴白細胞減少部分患者也可有肝脾腫大、皮疹,為一自限性良性病變。由於與AILD的臨床表現較為相似,因此需將兩者進行鑑別。參見表1。

檢查

實驗室檢查:

1.多克隆性高免疫球蛋白血症是IgG和IgM增高,偶有冷球蛋白血症,此外尚有補體水平降低、血沉增快等。

2.Coombs試驗自身抗體陽性。血紅蛋白和血小板常減低,少數患者網織紅細胞增高。個別患者外周血可見漿細胞原始漿細胞和免疫母細胞,多見於嚴重的AILD患者。

3.病理學特徵淋巴結正常結構破壞,生髮中心淋巴濾泡缺如,出現下列“三聯征”。

(1)免疫母細胞大量增生伴漿細胞、淋巴細胞、嗜酸性粒細胞及組織細胞增生。

(2)樹枝狀小血管明顯增生伴血管內皮腫脹。

(3)間質中嗜酸性物質沉積,PAS及酸性黏多糖染色陽性。現普遍認為無定形酸性物質沉積並非診斷標準。

其它輔助檢查:

根據臨床表現、症狀、體徵選擇胸片、CT、B超等檢查。

治療

①潑尼松(強的松)1~2mg/(kg·d)29%~56%完全緩解;②聯合化療:MOPP方案,64%~85%完全緩解;③對症治療

療效標準:

1.CR病灶完全消失臨床症狀和體徵也全部消失,持續≥1個月。

2.PR病灶縮小≥50%,臨床症狀和體徵也明顯好轉,持續≥1個月。