簡介

萬應茶

萬應茶 萬應茶

萬應茶漢語拼音:WanyingCha

作用類別:本品為感冒類非處方藥藥品。

成份:檀香、肉豆蔻、大黃(酒制)、陳皮(制)、廣藿香、薄荷、羌活、白朮(土炒)、明黨參、山楂、茯苓、白扁豆(姜制)、香附(醋制)、蒼朮、白豆蔻、厚朴(姜制)、香薷、枳殼(麩炒)、肉桂、澤瀉(鹽制)、前胡、木瓜、紫蘇葉、半夏(姜制)、木香、豬苓、丁香、小茴香、桔梗、白芷、甘草、檳榔、茶葉、砂仁(姜制)。

性狀:本品為棕褐色顆粒狀袋泡茶,或淡紅褐色小扁圓形塊狀茶;氣香,味苦、微甘。

功能主治:疏風解表,健脾和胃,祛痰利濕。用於外感風寒,食積腹痛,嘔吐泄瀉,胸滿腹脹。

成分

由

萬應茶

萬應茶萬應茶(餅)中成藥選用了三十四種地道名貴中藥材,經獨特傳統製藥工藝製成,組方中重用了砂仁、豆蔻、白蔻、檀香、木香、枳殼、山楂、肉桂等珍貴南藥,都具有理氣、健脾、和胃的功效;配以白朮、蒼朮、厚朴、半夏、木瓜、丁香、陳皮、小茴香等開胃化濕、和中、理氣的藥物,共同達到治療濕濁中焦、中暑、飲食和飲酒不當引起的胸悶、腹脹、腹痛、噁心、嘔吐、瀉泄及濕熱引起的痢疾具有顯著的效果。並能調理脾胃平衡,對脾、胃、腸具有保健功能。組方中還選用了薄荷、香薷草、紫蘇葉、前胡、白芷羌活、白扁豆等芳香藥物,具有疏風解表、兼有健脾和胃、行氣之功效;配以制大黃、檳榔、澤瀉等,具有清熱導滯,蕩滌胃腸的積熱、積滯的功效,特別是對胃腸積熱所致的痞滿,便秘具有很好的解毒通便作用,組方配甘草調和脾胃且中和藥性,諸藥配伍,使萬應茶組方寒熱相因,藥性平和,共使濕濁內化、氣機通暢、清升濁降、表邪得解,諸症自愈。

注意事項

1.忌煙、酒及辛辣、生冷、油膩食物。

2.不宜在服藥期間同時服用滋補性中成藥。

3.不適用於風熱感冒,其表現為發熱明顯,微惡風,有汗,口渴,鼻流濁涕,咽喉腫痛,咳吐黃痰。

4.高血壓、心臟病、肝病、糖尿病、腎病等慢性病嚴重者應在醫師指導下服用。

萬應茶

萬應茶5.服藥三天后症狀無改善,或症狀加重,或出現新的嚴重症狀如胸悶、心悸等應立即停藥,並去醫院就診。

6.小兒、年老體弱者應在醫師指導下服用。

7.孕婦慎用。

8.對本品過敏者禁用,過敏體質者慎用。

9.本品性狀發生改變時禁止使用。

10.兒童必須在成人監護下使用。

11.請將本品放在兒童不能接觸的地方。

12.如正在使用其他藥品,使用本品前請諮詢醫師或藥師。

製作

萬應茶

萬應茶原料製作完成之後,還要經過粉碎、過篩、混合、制粒風乾、包裝等一系列工序,最終才能成為產品。在生產製作“萬應茶”過程中,環境的溫度應控制在18—26℃,相對濕度為45—65%,如果其中某一工序物料平衡超過允許範圍,則不準轉入下一道工序。製成後的“萬應茶”為棕褐色顆粒狀袋泡茶,或淡紅褐色小扁圓形塊狀茶,氣香,味苦、微甘。

在“萬應茶製作工藝”申報為國家級非物質文化遺產過程中,提到了兩種相關製品:“萬應茶茶餅”和“萬應茶袋泡劑”。其實,這兩種製品一脈相承。“萬應茶袋泡劑”既保留了“萬應茶茶餅”原有的藥效,又具有泡服方便,溶出快等優點。

“萬應茶”有個傳承譜系。清乾隆、嘉慶年間,永定縣陳東鄉陳東村的盧曾雄,在漳州設藥坊開始生產“萬應茶”,接著,其子盧宏漢繼承了製作工藝。1926年冬,盧宏漢之子盧斗三、盧樂三和同宗盧作屏,從老家陳東遷至廣東大埔茶陽鎮設廠經營“萬應茶”20年。1947年春,盧作屏之子盧文華、盧文壽從廣東大埔回到老家陳東鄉,辦廠生產“萬應茶”。1956年,盧文華、盧文壽將秘方獻給當地人民政府,經批准成立了“永定縣公私合營岐嶺茶餅製藥廠”。2000年,製藥廠進行了改制。

靈源

萬應茶

萬應茶600年,對於漫長的人類歷史而言,只是彈指一揮間;600年,卻造就了靈源萬應茶,使之久而彌篤——它從造福一方的“菩提丸”,發展成全球獨有“四季清火”功效的涼茶飲料。

靈源萬應茶是草本植物茶,是晉江靈源禪寺高僧祖傳秘方藥茶,民間有“家有萬應茶,安心一整夏”的美譽。

靈源禪寺所在地晉江靈源山,海拔305米,周圍擁簇著24峰,峰峰相挽,層峰疊翠,歷代有儒生在此結盧讀書,唐代首開八閩科第的歐陽詹(756-600年)曾居此讀書三載。

靈源禪寺是千年古剎,是泉南最享盛名的禪林之一,相傳宋代宰相曾公亮(999-1078年)曾題“靈山好作西天界,源水能通南海潮”。

靈源萬應茶為純中藥製劑,以袋泡茶和塊狀茶為劑型,塊狀茶為福建古老獨特的藥茶劑型,袋泡茶是現代科學發展的劑型,1994年入編國家衛生部部頒標準,2004年一次性整體通過國家GMP認證,2006年被國家商務部認定為首批中華老字號。

萬應茶

萬應茶據民間口碑相傳,沐講禪師炮製的藥餅名為“菩提丸”,是採集紅茶、鬼針、青蒿、飛揚草、爵床、野甘草、墨旱蓮等靈源獨特的青草藥,加入上等茶葉,並配以中藥精心炮製,以供患病僧尼煎服及善男信女取用。600年來,寺中僧尼世世代代繼承此秘方,不使失傳。

1951年靈源寺僧王廣武將“菩提丸”改制成“靈源萬應茶(餅)”,該藥具有疏風解表、調胃健脾之功能,對傷風感冒發熱、中暑痢疾、腹痛吐瀉等疾病療效顯著,更是一種防暑降溫的理想藥茶。

如今的靈源萬應茶,仍然沿用傳統的製作工藝,結合現代化的製藥設備、淨化車間和檢測技術,成為古代文明與現代工業的有機融合體。它與時俱進,不斷推陳出新,生產具備四季清火、天然調理功能的靈源萬應茶罐裝飲料,不但方便飲用,而且老少皆宜

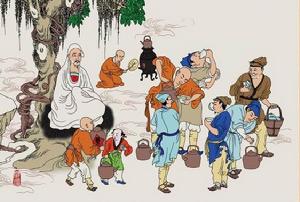

創製人

萬應茶

萬應茶張定邊原藉湖北沔陽州湖弦口人氏,出身漁家。身體魁梧,留著五綹美髯,瀟灑英俊,知天文識地理,習兵法,練武功,精拳藝,擅岐黃。為人急公好義,路見不平拔刀相助。他在湖北黃蓬鎮與陳友諒、張必先結拜為兄弟,生死與共,風雨同舟,共謀前程。

元至正年初,陳友諒率領農民起義,反對官僚地主欺壓百姓。至正18年(1358)陳友諒被張定邊等將士擁立為漢王,繼而又擁立為帝,改國號為漢。至正23年(1360)8月,陳友諒在鄱陽湖與朱元璋大戰,中流矢身亡。張定邊強忍悲哀,以舟載陳友諒遺體還武昌,葬於黃鵠山(今蛇山)南麓。

陳友諒身後,群龍無首,起義失敗。張定邊不願做朱元璋的降將,遂於洪武元年(1368)戊甲孟秋,遁入泉南靈源山隱居。為避前嫌,削髮為僧,自號沐講禪師。

張定邊入空門後,不聞塵俗事,究心佛理,赤足芒鞋,率領舊屬僧侶,先後墾殖禪田五十多畝,以桑麻蔬果植之,既能自給,亦可周給貧者。他看到廣大貧苦農民因生病缺醫少藥而走投無路時,於是萌生懸壺義醫和取靈源山中的甘草,用姑師井之水泡製藥茶,廣施萬民,不求圖報。

洪武十年(1377)丁巳十月廿三凌晨,張定邊正在西霞山晨練武功。突然林中狂風四起,林木搖曳,落葉紛披。猛一抬頭,但見一條斑斕猛虎,正從崗上飛竄下來。那猛虎發現了定邊,竟直向他衝來。定邊不免有點慌神。趕忙往右邊一跳,閃在老虎的旁邊,猛一擰身,舉禪杖朝老虎前胛叉去。頃刻間,猛虎鮮血直流,腦漿四濺。從這點,可見張定邊的武功。

洪武十二年(1379)巳末季春,張定邊於紫雲室旁立新寺,其規三楹二進,命其名曰“天公案”,並聯雲“天趣閒中得,公心靜里思”。晚年深居簡出,終日抄經譯註。永樂十五年(1417)丁酉九月十九日坐化,在世春秋九十九,象臘五十四。