花朝節[中國民俗活動]

![花朝節[中國民俗活動] 花朝節[中國民俗活動]](/img/4/fbe/nBnauM3XxMTM5IzMyETMycDO1QTMxcjN2UDOyQTNwAzMwIzLxEzL3czLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)

花朝節[中國民俗活動] 更多義項 ▼ 收起列表 ▲

花朝節是紀念百花的生日簡稱花朝,俗稱花神節、百花生日、花神生日、挑菜節,漢族傳統節日,流行於東北、華北、華東、中南等地,一般於農曆二月初二、二月十二或二月十五舉行。節日期間,人們結伴到郊外遊覽賞花,稱為踏青,姑娘們剪五色彩紙粘在花枝上,稱為“賞紅”。花朝節由來已久,最早在春秋的《陶朱公書》中已有記載。花朝節與中秋節相對應。據《廣群芳譜•天時譜二》引《誠齋詩話》:“東京(今開封)二月十二曰花朝,為撲蝶會。”又引《翰墨記》:“洛陽風俗,以二月二日為花朝節。士庶遊玩,又為挑菜節。”可見花朝節日期還因地而異。到清代,一般北方以二月十五為花朝,而南方則以二月十二為百花生日。我國南北氣候條件不同,南方比北方提早幾天為節日是合理的。

基本信息

- 外文名稱:flower festival

- 農曆日期:每年農曆2月13日-2月17日

- 節日類型:中國民間傳統節日

- 節日活動:祭花神、賞紅、撲蝶、挑菜

- 節日飲食:花糕

簡介

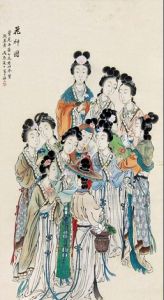

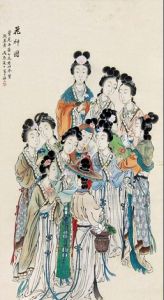

![花朝節[中國民俗活動]](/img/f/704/nBnauM3XzQzMwQDN1gDNycDO1QTMxcjN2UDOyQTNwAzMxAzL4QzL1IzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg) 花朝節[中國民俗活動] 花朝節,簡稱花朝,俗稱“ 花神節 ”、“ 百花生日 ”、“花神生日”。是漢族 傳統節日 。流行於東北、華北、華東、中南等地。 農曆 二月初二舉行,也有二月十二、二月十五花朝節的。 節日 期間,人們結伴到郊外遊覽賞花,稱為“踏青”,姑娘們剪五色彩紙粘在花枝上,稱為“賞紅”。各地還有“裝獅花”、“放花神燈”等風俗。舊時江南一帶以農曆二月十二日為百花 生日 ,這一天,家家都會祭花神,閨中女人剪了五色彩箋,取了紅繩,把彩箋結在花樹上,謂之賞紅,還要到花神廟去燒香,以祈求花神降福,保佑花木茂盛。正月的花神是柳夢梅,二月的是 楊貴妃 。

花朝節[中國民俗活動] 花朝節,簡稱花朝,俗稱“ 花神節 ”、“ 百花生日 ”、“花神生日”。是漢族 傳統節日 。流行於東北、華北、華東、中南等地。 農曆 二月初二舉行,也有二月十二、二月十五花朝節的。 節日 期間,人們結伴到郊外遊覽賞花,稱為“踏青”,姑娘們剪五色彩紙粘在花枝上,稱為“賞紅”。各地還有“裝獅花”、“放花神燈”等風俗。舊時江南一帶以農曆二月十二日為百花 生日 ,這一天,家家都會祭花神,閨中女人剪了五色彩箋,取了紅繩,把彩箋結在花樹上,謂之賞紅,還要到花神廟去燒香,以祈求花神降福,保佑花木茂盛。正月的花神是柳夢梅,二月的是 楊貴妃 。 節日典故

在花朝節在中國古代是一個十分重要的民間 傳統節日。節期因地而異的現象,可能與各地花信的早遲有關。世界上像中國那樣定出花的節日的民族是不多的,可見中華民族對花的熱愛有悠久傳統。“百花生日是良辰,未到花朝一半春;萬紫千紅披錦繡,尚勞點綴賀花神。

”這是舊時 江南民間慶賀百花生日風俗盛況的寫照,夜間在花樹枝梢上張掛“花神燈”,燈火與紅花綠枝相映成趣;更是一展各自手藝的好時節。花朝節,是紀念百花的生日,因古時有“花王掌管人間生育”之說,故又是生殖崇拜的節日。中國古代的農耕、魚獵全靠人力完成,人數越多,才越能顯出生產力的強盛,所以在古代,人們是希望子孫繁衍,人口眾多的。關於花朝節的記載,南宋 楊萬里的《 誠齋詩話》謂“東京二月十二日為花朝”。 陶朱公書亦載:“二月十二日為百花生日,無雨百花熟。

”其風俗多是郊遊雅宴,盛唐即有此風,參加者多是些騷人墨客,有時也有親朋好友,在觀景賞花中飲酒賦詩,歡聲笑語,持續不斷。在宋代以前,過花朝節的一些高雅習俗只限於一些士大夫和知識分子之中,在民間並不普及。自北宋開始,其活動又有了新內容,增加了種花、栽樹、挑菜(採摘野菜)祭神等,並逐漸擴大到民間的各個階層。

歷史歷史

花朝節 我國是花的國度。它的由來已久,最早在 春秋 的《陶朱公書》中已有記載。至於“花神”,相傳是指北魏夫人的女弟子女夷,傳說她善於種花養花,被後人尊為“花神”,並把花朝節附會成她的節日。

花朝節 我國是花的國度。它的由來已久,最早在 春秋 的《陶朱公書》中已有記載。至於“花神”,相傳是指北魏夫人的女弟子女夷,傳說她善於種花養花,被後人尊為“花神”,並把花朝節附會成她的節日。

晉人 周處所撰的《風土記》一書:“浙間風俗言春序正中,百花競放,乃游賞之時,花朝月夕,世所常言。”春序正中就是農曆二月十五。 南宋 梁元帝有花朝詩云:“花朝月夜動春心,誰忍相思不相見”;張正見花朝詩云:“詰曉三春暮,新雨百花朝”; 唐代詩人方乾詩云:“花朝連郭霧,雪夜隔湖鏡”。對於花朝節的歌詠,在古代詩人們的筆下是很多的。 花朝風俗,各地不一。東北是要為花神設定神位,用素饌祭之。開封是舉行民間的“撲蝶會”,優勝者可獲大獎,《誠齋詩話》載:“二月十二日曰花朝,為撲蝶會”。

在洛陽,不管是達官貴人,還是市井百姓,在花朝節這一天都要到龍門石窟等處遊玩,挑食野菜,品嘗時鮮。商丘人更注重天象與豐收的關係,是以花朝日之陰晴,占卜全年小麥與果菜的豐收。在蘇州,人們要在虎丘花神廟前宰殺牲畜,祭祀花神,恭祝仙誕。在節慶中,一般都有酒食宴樂助興。 明清時的北京,花農一般多住在右安門外南邊草橋和豐臺一帶。據明人劉侗《帝京景略》載:“右安門外南十里橋,方十里,皆泉也……,土以泉,故宜花,居人遂花為業。都人賣花擔,每辰千百,散入都門、入春而梅、而山茶、而水仙、而探春。中春而桃李、而海棠。春老而牡丹、而芍藥、而孿枝……。”清初馮勛《六街花市》也說“豐臺種花人,都中目為花兒匠。

每月初三、十三、二十三日,以車載雜花,至槐樹斜街市之。”這些描述記載了舊時北京地區種花業及花卉商業的一些情況。在花朝節這天,北京的“幽人雅士,賦詩唱和,並出郊外各名園賞花。”據說,當年清宮的“花朝宴”最為講究,太監們在頤和園中用紅、黃綢條裝扮牡丹花叢,以使滿園春色,霞光飛揚,慈禧太后一邊品嘗著花卉做的點心,一邊觀看《花神慶壽》的喜劇。 在北京豐臺區還有一座花神廟,此廟坐落在豐臺鎮東紀家廟村北,是春天祭祀花神的場所,同時也是豐臺地區各花行會的會址。

據說,這座花神廟始建於明朝,廟門上方曾懸有“古蹟花神廟”的牌匾,廟內前殿有花王及諸路花神的牌位。傳說洛陽牡丹等十二位花神因得罪了玉皇大帝,被打入凡間,花神們便來到京城南郊大地使得,豐臺一帶開滿各種鮮花。人們為感謝花神對人間的恩賜,於是京都各花行集資建造了這座花神廟。 在花卉中,牡丹、芍藥素有花王之稱。在歷史上,北京的牡丹也是很有名的,而北京的牡丹又以豐臺花鄉的為最佳。優良名品有“官錦紅”、“梨花雪”、“白玉帶”等不下數十種。

花朝節至遲在唐代即已形成,因為在唐代的詩文及史籍中,關於花朝的記載已很是常見,如司空圖的“傷懷同客處,病眼卻花朝”(《早春》)、盧綸的“虛空聞偈夜,清淨雨花朝”(《題念濟寺暈上人院》)。而在成書於後晉出帝開運二年(公元945年)的《舊唐書》的《羅威傳》中亦有“威每到花朝月夕,與賓佐賦詠甚有情致”這樣的文字記載。民間傳說,唐太宗在花朝節這天曾親自於御花園中主持過“挑菜御宴”。而嗜花成癖的武則天在自己執政期間(公元690-705年),每到花朝節這一天,總要令宮女採集百花,和米一起搗碎,蒸製成花糕賞賜給群臣。在那時,人們把正月十五的元宵節、二月十五的花朝節、八月十五的中秋節這三個“月半”被視為同等重要的歲時節日。

“花朝節”的節期因時代、地域的不同而有二月十五日、十二日、二日的不同,如《提要錄》一書說:“唐以二月十五為花朝。”南宋吳自牧《夢粱錄·二月望》中亦言:“仲春十五日為花朝節,浙間風俗以為春序正中、百花爭放之時,最堪游賞。”而清人汪灝在《廣群芳譜·天時譜二》中引南宋詩人楊萬里的《誠齋詩話》云:“東京(今河南開封)二月十二日花朝,為撲蝶會。”至於以二月初二為花朝節的記載亦見於《廣群芳譜》一書,該書《天時譜二》篇引《翰墨記》云:“洛陽風俗,以二月二日為花朝節。士庶遊玩,又為‘挑菜節’。”此外,舊時浙江紹興、河南光山還有以二月二為小花朝節、二月十五為大花朝節的民間習俗,如清光緒《光山縣誌》云:“二月二日,俗雲‘小花朝’,十五日雲‘大花朝’。”

“百花生日是良辰,未到花朝一半春。萬紫千紅披錦繡,尚勞點綴賀花神”,清人 蔡雲的這首《詠花朝》是舊時江南民間慶賀百花生日風俗盛況的寫照,而吳自枚在《 夢粱錄·二月望》中對當時 杭州一帶的花朝節盛況作了更為詳細的描述,此處不再詳引。在花朝節這天,人們除了要遊玩賞花、撲蝶挑菜、官府出郊勸農之外,舊時一些地方在花朝節這天還有女子剪彩花插頭的習俗。 乾隆年間的進士洪亮吉在其《花朝日阻風江口望採石太白樓,咫尺不得上》一詩中亦有“今朝花朝無一花,今夕月夕亦無月”這樣的詩句。不知什麼原因,這一傳統節日後來卻日漸消亡了。花朝節僅存在於中國廣西寧明、龍州一帶 壯族人民的生活中。

傳統風俗

![花朝節[中國民俗活動]](/img/5/24e/nBnauM3X3UTMyAjNxkDNycDO1QTMxcjN2UDOyQTNwAzMxAzL5QzLzAzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg) 花朝節[中國民俗活動] 夏曆二月十五祭日、八月十五祭月。周曆改為春分祭日、秋分祭月。所以周禮以來,二月十五一直是和春分同等地位的仲春之氣。帝王在 春分祭日,更多在禮法和 宗教上,由於民間不能隨便 祭祀日月,因此民間對春分秋分的熱情和美好慶祝逐漸轉移到古夏曆,既二月十五和八月十五上。並賦予了百花生日(花神生日)和中秋團圓這樣的地位,所謂春花秋月,世間最美,花朝對月夕,一春一秋。花朝,在二月十五,是春天中最美的日子;月夕,在八月十五,是秋天中最美的日子,他們分別以春花和秋月畫出了最美的一首詩,被民間所接受乃至憧憬。可惜唐宋以後,花朝逐漸被清明所代替,活動也轉加在了清明上,春天中集大成者的日子無論花朝還是上巳都集合在清明上;只有秋天中的七夕、中秋、重陽還存在著。

花朝節[中國民俗活動] 夏曆二月十五祭日、八月十五祭月。周曆改為春分祭日、秋分祭月。所以周禮以來,二月十五一直是和春分同等地位的仲春之氣。帝王在 春分祭日,更多在禮法和 宗教上,由於民間不能隨便 祭祀日月,因此民間對春分秋分的熱情和美好慶祝逐漸轉移到古夏曆,既二月十五和八月十五上。並賦予了百花生日(花神生日)和中秋團圓這樣的地位,所謂春花秋月,世間最美,花朝對月夕,一春一秋。花朝,在二月十五,是春天中最美的日子;月夕,在八月十五,是秋天中最美的日子,他們分別以春花和秋月畫出了最美的一首詩,被民間所接受乃至憧憬。可惜唐宋以後,花朝逐漸被清明所代替,活動也轉加在了清明上,春天中集大成者的日子無論花朝還是上巳都集合在清明上;只有秋天中的七夕、中秋、重陽還存在著。

關於花朝的日子,由於被春分所替代,民間對古祭日的概念並不是十分確定,這並不像中秋,與滿月這樣非常明確的信號,因此日期有很多,但都在仲春,有二月二( 龍抬頭)、二月十二、二月十四、二月十五四種說法。準確應是二月十五望日,因為從對應的角度上。

雖然不是明確的女兒節,但也在民間被成為姑娘會,女孩在這一起也藉此相聚玩耍,互相認識結交朋友。未出閣的女子最愛賞紅拜花神,吃花糕,行花令,祈禱自己像花一樣朝氣與美麗。賞紅一般與拜花神連為一體,清以前貴族士人也賞花剪彩,祭花神,到了後來逐漸變為女兒的專利,

晉人周處所撰的《風土記》中說到:“浙間風俗言春序正中,百花競放,乃游賞之時,花朝月夕,世所常言。”南宋《夢粱錄·二月望》“仲春十五日為花朝節,漸聞風俗,為春序正中,百花爭望之時,最堪游賞。”《中華全國風俗志》“二月望為花朝節。蓋花朝月夕,世俗恆言二、八兩月為春秋之半,故以二月半為花朝,八月半為月夕也。”《廣群芳譜》引《翰墨記》、《秦中歲時記》,過花朝節的習俗在唐代已經流行於長安、洛陽等地。

踏青

以春分(二月出頭)為踏青的開始;十五為高潮;到清明為尾聲。立春,大氣回暖,有春的氣象但花草並未發芽;春分,草芽等草菜類開始生長;花朝,百花開始發芽;上巳,花開到成熟期;清明,樹花都以發展成熟萬物清明桃紅柳綠。

郊外賞花和花市

(男女出遊。賞花遊春)幽人雅士,賦詩唱和,並出郊外各名園賞花;有的花農植花栽花插花載盆景,花市各色的花品,逛花市。唐宋時期好雅集,貴族士人郊遊雅宴,於花下設行障坐席,女子遊春野步,遇名花則設席藉草,以紅裙遞相插掛,以為宴幄,於亭邊流水邊烹茶對吟,傳花令,抽花簽,鬥草,寫詩,賞花,飲酒賦詩,觀看歌舞,歡聲笑語,持續不斷,落花滿天飛,拂了一身還滿,醉倒於花下,甚是風雅。日本也有花朝

節,櫻花會,其風雅即如同唐宋,貴族於櫻花下行雅,後來民間每個家庭帶著家人於花下飲宴歌舞,不醉不歸。

在宋代以前,過花朝節的一些高雅習俗只限於一些士大夫和知識分子之中,在民間並不普及,自北宋開始,其活動又有了新內容,增加了種花、挑菜(採摘野菜)祭神等,並逐漸擴大到民間的各個階層。明代:“幽人雅士,賦詩唱和,並出郊外各名園賞花”清以前士人貴族的過節方式一直變化不大。並興寫關於花的詩詞,不僅雅士文人,童叟百姓皆在那天為最愛的花抒寫下動人的篇章並進行評賞。

祭花神

(廟裡燒香或者於花樹下祭祀行禮祭拜)為花神設神位。清詩:百花生日是良辰,未到花朝一半春;萬紫千紅披錦繡,尚勞點綴賀花神

賞紅

(護花)(賞花;女孩貼紅紙紅線或五彩紙,綢帶在花枝上,即獻給花神的禮物來裝扮花神,憑自己的喜好裝飾花樹打扮的越漂亮者為魁,邊祈福,邊賞花。)清顧祿《 清嘉錄·二月》:“(二月)十二日,為百花生日,閨中女郎剪五色彩繒粘花枝上,謂之賞紅。”“春到花朝染碧叢,枝梢剪彩裊東風。蒸霞五色飛晴塢,畫閣開尊助賞紅。”夜間在花樹枝梢上張掛“花神燈”,燈火與紅花綠枝相映成趣。

夜晚聚眾提燈遊行,謂之“花神燈”《博異記》、《 鎮洋縣誌》記載了賞紅的習俗:唐朝天寶年間,有位名叫崔玄微的花迷,遠近聞名。某年二月之夜,一群百花之精幻變的艷麗女子入其花園,對他說本欲迎春怒放,可封姨(風神)出頭阻撓,故請他幫忙解難。崔氏遵彼指教,置備彩帛,畫日月星辰其上。二月二十一日(一說十二日)五更時分,他將彩帛懸於園中的花枝上。屆時果然狂風大作,但枝上花卉有彩帛護持,一朵也沒被吹落。喜愛花卉者爭相仿效,因以成俗。由於懸彩護花的時間必須安排在五更,故稱"花朝"。賞紅的作用1賞花2護花3間接祭祀花神和本花4為自己祈福5競賽

種花

民間有種花習俗

插花

民間種花,文人則行栽花盆景,插花貢酒,香的雅事。插花供於畫下案上,在唐宋或仿唐宋的古畫上經常可以看到

撲蝶會

宋俗《誠齋詩話》載:“東京二月十二日曰花朝,為撲蝶會”。:

挑菜

採摘野菜(到向外挖菜)《翰墨記》:“洛陽風俗,以二月二日為花朝節。士庶遊玩,又為挑菜節。”

應景佩飾

一簪花:宋《 洛陽牡丹記》中寫道:“洛陽之俗,大抵好花,春時,城中無貴賤皆插花。”不同於剪紙花,而是簪真品,宋代男女最風靡的簪花,戴於頭上。不說了,花朝節怎能錯過簪花習俗呢

二花勝並相贈:婦女剪彩帛為花插頭。明馬中錫《宣府志》載:“花朝節,城中婦女剪彩為花,插之鬢髻,以為應節。”並且以此紙花互相贈送或以真花贈友

飲食

一花糕:採集百花,和米一起搗碎,蒸製成糕。但傳說始於武則天執政時期。武則天嗜花成癖,每年夏曆二月十五花朝節這一天,她總要令宮女採集百花,和米一起搗碎,蒸製成糕,用花糕來賞賜群臣。上行下效,從官府到民間就流行花朝節活動。這也是食花糕的由來。

二吃花:唐太宗在花朝節這天曾親自於御花園中主持過“挑菜御宴”

三春菜粥:粥里放雪菜(或加毛豆)小 辣椒

今昔

花朝節在全國範圍內廣泛盛行,始於武則天執政時期(公元690~705年)。上行下效,從官府到民間就流行花朝節習俗。田汝成所撰的《 熙朝樂事》一書中有明確的記載:“花朝月夕,世俗恆言,二、八兩月為春秋之半,故以二月半為花朝,八月半為月夕。”但到了宋代,花朝節的日期被提前到二月十二或二月初二。據《廣群芳譜》載:“東京(即今開封)二月十二曰花朝,為撲蝶會。”《翰墨記》載:“洛陽風俗,以二月二日為花朝節。士庶遊玩,又為挑菜節。”可見花朝節日期還因地而異。到清代,一般北方以二月十五為花朝,而南方則以二月十二為百花生日。這種現象,與各地花信的早遲有關。我國南北氣候條件不同,南方比北方提早幾天為節日是合情合理的。 花朝節一般在公曆中的日期是3月份,大致在節氣 驚蟄到春分之間。此時春回大地,萬物復甦,草木萌青,百花或含苞或吐綻或盛開,定其中一天為“百花生日”是十分恰當的。世界上像中國這樣定出花的節日的民族是不多的,可見中華民族對花的熱愛有悠久的傳統。“百花生日是良辰,未到花朝一半春;萬紫千紅披錦繡,尚勞點綴賀花神。”清人蔡雲的這首《詠花朝》就是民間慶賀百花生日風俗盛況的寫照。吳自枚在《夢粱錄》中對當時杭州一帶的花朝節盛況作了更為詳細的描述:花朝節這天,人們除了要遊玩賞花、撲蝶挑菜、官府出郊勸農之外,這天還有女子剪彩花插頭的習俗。 明代馬中錫《宣府志》載:“花朝節,城中婦女剪彩為花,插之鬢髻,以為應節。”到了清代,花朝節又有“賞紅”之俗,有詩云:“春到花朝碧染叢,枝梢剪彩裊東風。蒸霞五色飛晴塢,畫閣開尊助賞紅。”正是此俗的寫實。眾多的花農花販,於此日會集花神廟前,殺牲供果以祝神誕,或演戲文娛神,引得成群結隊的遊客前來觀看,形成熱鬧的廟會場景。好事者或擇園亭勝地舉辦 “斗花會”、“撲蝶會”,或於夜晚聚眾提燈遊行,謂之“花神燈”。 《清稗類鈔》中也載有慈禧太后於花朝節到頤和園剪彩系花,觀看“演花神慶壽事”的記述。 古代的花朝節燈火與紅花綠枝相映成趣;青年男女漫步花叢中,賞花談情;文人墨客觸景生情,吟詩作畫……對於各地花匠或花卉愛好者,這更是一展各自手藝的好時節。 不知什麼原因,這一傳統節日後來卻日漸消亡了。花朝節僅存在於我國廣西龍州一帶壯族人民的生活中。湖北省武漢市新洲區舊街鎮的花朝節雖盛行八百餘年而至今不衰,但早已失去了舊時的詩意,而演變成一個商賈雲集的大型農貿交流會了。除此之外,花朝節已鮮為人知、很少有人提及了。 近些年各地的“情人節”很熱鬧,據說這一天的玫瑰花、朱古力也都很走俏,其實我們民族自己也有許多很好的失傳節日,很值得拾回來好好過一過。今天,富起來的中國人在學習、工作之餘,種花、養花、賞花已蔚然成風,像“花朝節”這樣的傳統節日,如果我們重新拾起來鑲嵌到我們的節日生活中,既增添了我們許多的樂趣,又從中得到傳統文化精華的浸潤,也表明一個古老民族對美的追求,何樂而不為呢?節日風俗

祝神廟會

傳說花神專管植物的春長夏養,所以,祀奉她的就不僅僅限於花農了,還包括耕種莊稼果蔬的農人。 長江三角洲一帶多有花神廟,舊時吳越花農家還常供奉著花神的塑像。二月初二花神生辰,許多地方,不少農人都要聚集於花神廟內設供,以祝神禧,東北一帶還講究用素饌來供奉。有的地方還要演戲娛神,通常是由十二伶優分扮每年十二月的各月花神故事。由 朱熹的詩,也可以看出人們對花神的感情。人們紛至沓來,就此形成廟會。這天夜裡,要提舉各種形狀的“花神燈”,在花神廟附近巡遊,以延伸娛神活動。

遊春撲蝶

古時,每逢花朝,文人雅士邀三五知己,賞花之餘,飲酒作樂,互相唱和,高吟竟日。縱觀二三月間的傳統佳節會發現,這一時期會有一系列遊春的節日——春節拉開了迎春的序幕,花朝節前後構成遊春的高潮。撰有名劇《 桃花扇》的 孔尚任,也曾寫有竹枝詞形容花朝踏青歸來的盛況:“千里仙鄉變醉鄉,參差城闕掩斜陽。雕鞍繡轡爭門入,帶得紅塵撲鼻香。” 宋時開封一帶的花朝曾流行“撲蝶會”,是當時民間頗有趣味的遊藝活動。

種花挑菜

這一天,各地還有栽花種樹的習俗,有點今天植樹節的味道了;挑菜,就是挖野菜—— 白蒿、 薺菜正是鮮嫩的時候。“採薇採薇,薇亦柔止……”

曬種祈豐

花朝吉日,正值芳菲醞釀之際,家家攤曬各類種子,據說要湊其“百樣種子”,以祈豐收。預卜的方法很簡單:是日忌雨,晴則帶來百物豐熟的吉兆。

製作花糕

唐代的節日文化與飲食文化都十分發達。據傳 武則天嗜花,每到夏曆二月十五花朝節這一天,她總要令宮女採集百花,和米一起搗碎,蒸製成糕,用 花糕來賞賜群臣。這種糕有著花瓣的馥郁和穀物的芬芳,很快就上行下效,宮廷坊上一時分外流行。

各地習俗

壯族花朝節

壯族 花朝節又稱“百花仙子節”。 壯族民間節日。流行於廣西龍州、寧明等地。每年農曆二月初二舉行。節日裡,男女青年匯集在長有木棉樹的平壩對歌。歌中必有歌頌百花仙子的內容。青年男女對歌情深,歌為引子花為媒,在真摯的歌聲中贈花定情,便拋繡球和互贈禮物。所得 繡球不帶回家,待日落分手時,掛到 木棉樹(民間認為百花仙子常住在木棉樹中)上,以求百花仙子保佑愛情永結,心地潔白。 白族花朝節

大理山下的 白族人民,則於農曆二月十四舉行“春會”,屆時家家戶戶門前以盆栽花卉搭成“花山”,形成花山櫛比的一條條“花街”,絢麗多彩,蔚為壯觀。古城及城郊的居民和農民身著盛裝走出家門,到大理古城各條街道逛花街,賞花景。

漢族花朝節

2016年3月10日,中國傳統農曆二月初二,是 漢族傳統節日花朝節。當天,在位於江西廬山西海核心的花源谷景區,桃花、海棠花、櫻花競相綻放,成為一片絢爛的鮮花海洋,不少身著漢服的少女沿青石花徑,拾階而上,焚香 祭拜花神,為春天祈福。同時,不少遊客也徜徉其中,拍照留念。 中國花情愫

中國人的花情愫是本土文化的重要組成之一,其形成與發展也隨看國運和文化的興衰而起落。全世界約有 花卉3萬種,原產於我國的花卉就有1萬~2萬種。故此,許多國家讚譽“沒有中國的花卉,便不成花園”。愛花是 中國人的傳統,古往今來,人們或觀賞花的姿韻,或品嘗花的美味,更賦予其各自的文化品格,每種花蘊含著不同的人格寓意。 插花

插花,也叫花藝,和茶道一樣,也是沒落於本土,興盛於他鄉的傳統藝術之一。中國插花藝術萌芽於先秦,於魏晉南北朝小有氣象,此時,這項藝術還多是“借花獻佛”——在六朝的南史中:“有獻蓮花供佛者,眾僧以銅窯盛水,漬其莖,欲華不萎。”唐宋以後,插花漸盛。唐人羅虬在《 花九錫》中,較詳細地記述了當時插花的容器、剪刀、浸水、和花台等。唐朝李後主(李煜)每到春天,便將宮中的梁棟窗壁、柱拱階砌,都密布插花作品,稱其為“錦洞天”。如果說唐代插花還僅僅是宮廷和寺廟的高雅藝術,到了宋代,插花藝術在民間已經蔚然成風。歐陽修在《洛陽牡丹記》中寫道:“洛陽之俗,大抵好花,春時,城中無貴賤皆插花。”至明朝,已有插花專著問世,張謙德著有《瓶花譜》,袁宏道著有《 瓶史》,此書曾1696年被譯為日文,對日本插花藝術的發展有重要影響,被日本插花藝術家們奉若圭臬,被推崇為“宏道流”。 袁宏道在一首《戲題黃道元瓶花齋》詩中雲,“朝看一瓶花,暮看一瓶花,花枝雖淺淡,幸可托貧家。一枝兩枝正,三支四支斜;宜直不宜曲.斗清不鬥奢。傍拂楊技水,入碗 酪奴茶。以此顏君齋.一倍 添妍華。”僅用了寥寥數筆,就把插花描繪得淋漓盡致。清朝關於插花的記載有: 鄺璠著的《便民國纂》中的“養花法”,陳淏子著的《花鏡》中的“養花插瓶法”和“香壚花瓶”.沈復著的《浮生六記》中的“閒情記趣”.以及汪灝著的《廣群勞譜》,《紅樓夢》中對插花的描述也不少。到了近代,戰亂頻仍,民生凋敝,花藝自然就荒蕪了。 中國傳統的插花藝術與西方花藝最大的區別在於:西方重造型,中國重意態。中國花藝強調:自然之真——保持花木的自然生態,依據季節造型;人文之善——重視其敦睦人倫的社會效益;宗教之聖——花是有助悟道的聖物,常以花供佛、以花修道;藝術之美——從選材到搭配,講究和諧、清雅、明秀。 日本的插花藝術已有一千多年歷史,6世紀時,一位名為小野妹子的遣唐史將很多中國傳統技藝帶回日本:字畫、雕刻、文學、戲劇、園藝……還有就是供佛的“瓶花”。從中國回來後,小野妹子開辦了日本的插花學校。日本最古老原始的插花學校“池坊”現在已經傳到了第四十五代。 簪花

以鮮花簪首作為一種習俗,早在漢代就已經出現。 四川成都羊子山西漢墓出土的女陶俑,就在髮髻正中插著一朵碩大的菊花,菊花兩旁還簇擁著數朵小花。簪花之俗歷久不衰,雖說是風尚,但相比貴族人家的珠翠頭面,鮮花卻是士 庶妻女的常用首飾。節令不同,所簪花也不同。一般情況,春天多簪牡丹、芍藥、桃花、杏花等,夏天多簪石榴、茉莉,秋天多簪菊花、秋葵等。五代前蜀詞人韋莊的詞句:“春日游,杏花落滿頭!”勾勒出一個滿頭杏花的少女在林間陌上的明麗身影。南宋西湖老人《西湖老人繁勝錄》則載,端午節“茉莉盛開,城內外撲載朵花者,不下數百人。”而“每妓須戴三兩朵,只戴得一日,朝夕如是。天寒,即上宅院亦戴。”南宋吳自牧《夢梁錄》載,立秋“都城內外,侵晨滿街叫賣楸葉,婦人、女子及兒童輩爭買之,剪如花樣,插於鬢邊,以應時序。”《武林舊事》載重陽節“都人是日飲新酒,訊萸簪菊。”蘇軾還在 《吉祥寺賞牡丹》詩中,描寫了一老人簪花裝飾的情形:“人老簪花不自羞,花應羞上老人頭。” 唐宋時男子亦有簪花,而且還成為某些典禮的儀節。例如,《宋史 輿服志》載:“中興,郊祀,明堂禮畢迴鑾,臣僚及扈從並簪花, 恭謝日亦如之。”宋朝廷宴會,皇帝要給群臣賜花,由中使為之插戴。朋友之間的便宴也可以簪花。民間簪花也很普遍,按照宋朝婚俗,婚儀中,新郎可以“戴花一兩枝,勝一兩枚。” 花詩

中國是詩的國度,更是花的故鄉。詩與花,如同焰與燈。 孔夫子之“蘭當為王者香”、陶淵明之“採菊東籬”、林靖和之“疏影橫斜”、周敦頤之“出污泥而不染”、龔自珍之“落紅不是無情物”…… 不同的花是不同的心志。 不同的花是不同的人生——時而春風得意,馬蹄輕疾,一日便可看盡長安之花;亦有失意落魄,淚眼問花,而亂紅不語,唯有濺淚以報。“扈江蘺與 辟芷兮,紉秋蘭以為佩”是屈原高潔的品性;“人閒桂花落,月靜春山空”,是王維幽深的心境;“忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開”是岑參壯美的幻景;“竹外桃花三兩枝,春江水暖鴨先知”是蘇軾曠達的閒情;“無可奈何花落去,似曾相識燕歸來”是晏殊鬱結的惆悵;“一花一世界,一樹一菩提”是佛家悠然的感悟…… 花繪

中國畫中, 花鳥畫是一大類,六朝時已有許多獨立的花鳥作品。五代至宋是中國花鳥畫發展史上的重要時期,發展出了重要的流派。 揚補之的墨梅,趙孟堅的水仙蘭花都為世所重。時至今日仍被畫家看重的梅、蘭、竹、菊,在南宋時已基本成為文人畫的固定題材

![花朝節[中國民俗活動]](/img/f/704/nBnauM3XzQzMwQDN1gDNycDO1QTMxcjN2UDOyQTNwAzMxAzL4QzL1IzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg) 花朝節[中國民俗活動]

花朝節[中國民俗活動]  花朝節

花朝節 ![花朝節[中國民俗活動]](/img/5/24e/nBnauM3X3UTMyAjNxkDNycDO1QTMxcjN2UDOyQTNwAzMxAzL5QzLzAzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg) 花朝節[中國民俗活動]

花朝節[中國民俗活動] ![花朝節[中國民俗活動] 花朝節[中國民俗活動]](/img/4/fbe/nBnauM3XxMTM5IzMyETMycDO1QTMxcjN2UDOyQTNwAzMwIzLxEzL3czLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)