疾病分類

腎小管性酸中毒

腎小管性酸中毒2.遠端腎小管酸中毒(drta,ⅱ型)(1)女性多見,多發病於20-40歲,亦可見於任何年齡;(2)典型的高氯性酸中毒、伴低鉀、鈉、鈣血症;(3)早期可有多尿、煩渴、多飲頗似尿崩症;(4)尿ph>6;(5)高鈣尿、腎結石和/或腎鈣化。

3.混合型腎小管酸中毒(ⅲ型)臨床特徵是i型和ⅱ型rta的表現同時存在,臨床症狀較嚴重。

4.全遠端腎小管性酸中毒(gdrta,ⅳ型)(1)高氯性酸中毒伴持續性高鉀血症;(2)部分病人有腎素分泌障礙,導致低腎素,低醛固酮血症,高血壓可存在。

5.腎功能不全的腎小管性酸中毒任何慢性腎病,當gfr降至20-30ml/min常伴此型rta,酸中毒較輕,症狀不多。

臨床表現

腎小管性酸中毒

腎小管性酸中毒診斷腎小管酸中毒首先要仔細詢問病史和認真準確的體格檢查。凡遇小兒有生長發育落後、厭食、噁心、乏力;多尿煩渴及尿比重低或脫水酸中毒原因不明者應考慮本症,臨床表現為頑固性佝僂病的患兒,或年長兒出現佝僂病、病理性骨折、腎鈣化或腎結石症者,應進一步測定血生化和尿pH,當證實有酸中毒及鹼性尿時基本可以確定診斷。為確定臨床分型和尋找病因可採取以下診斷步驟:①測定尿銨;目的在於排除近端腎小管酸中毒和非腎性高氯性酸中毒。如尿銨<50mmol/d,應考慮遠病腎小管酸中毒。②測定血鉀:若為高血鉀症可診斷Ⅳ型RTA。若血鉀低或正常應測定尿pH並進一步作碳酸氫鈉試驗、中性磷酸鹽試驗及硫酸鈉試驗加以鑑別。

家庭性者以成人女性比較多見,嬰兒型為短暫,好轉後很少復發。

本徵臨床表現:

1、代謝性酸中毒 可有厭食、噁心、嘔吐、心悸、氣短、乏力等症狀,嬰兒型則生長發育遲緩。

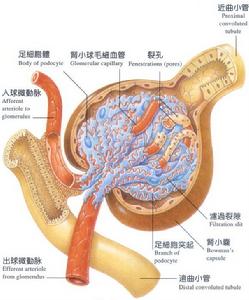

2、電解質紊亂:①遠端腎小管泌H+能力障礙,尿NH4+及可滴定酸排出減少,尿PH值不能降至6.0以下,尿鉀、鈉、鈣排出增多,患者常有煩渴、多尿、及失水等症狀。②尿鈉排泄增加,血鈉降低,為增加鈉的回吸收,醛固酮分泌增多,加劇鉀從尿中排出,易發生低鈉,低鉀血症,患者常出現肌無力及軟癱現象,嚴重時常影響呼吸及導致心律失常。③尿鈣增多,常致血鈣降低,可引發甲狀旁腺機能亢進,促進對骨的消溶速率,且酸中毒的存在,骨中鹼性礦鹽被吸收,加重骨質脫鈣,常表現為纖維性骨炎,骨質疏鬆,甚至出現病理性骨折。尿鈣排泄增多,腎小管泌H+功能低下,腎內易有鈣結石形成,若引起梗阻,將加劇腎小管酸中毒的程度。

腎小管性酸中毒的病因(發病機制)

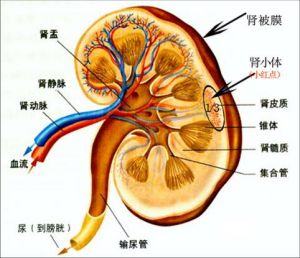

腎小管性酸中毒是由於近端及(或)遠端腎小管功能障礙所致的代謝性酸中毒疾病診斷

腎小管性酸中毒

腎小管性酸中毒(一)20~40歲女性較多見,部分病人可有慢性腎盂腎炎,長期服用鎮痛劑、抗生素、棉子油病史;有的患肝臟瀰漫性疾病,系統性疾病,先天性或後天性腎臟疾病。

(二)多數有多飲多尿,夜尿增多,消瘦,體重減輕症狀。

(三)絕大部分骨骼肌無力,尤以雙下肢為重,有的呈周期性麻痹樣,甚至呼吸肌麻痹。

(六)可存在原發病症狀。

二、體檢發現

(一)多較消瘦,皮膚粗、乾燥。青少年生長發育障礙。

(二)有的雙下肢畸形,肌肉萎縮,功能障礙,骨折處或骨盆擠壓痛,牙齒鬆動。

(三)生理腱反射減弱、消失,肌力明顯減退。

(四)可有原發病體徵。

三、輔助檢查

腎小管性酸中毒

腎小管性酸中毒(一)不同程度低鉀、低鈉、低鈣、高氯血症,低碳酸氫根血症,血pH值較低,尿pH值多大於5.5。

(二)酸負荷試驗(氯化銨負荷試驗,尿二氧化碳分壓測定,硫酸鈉負荷試驗等),尿pH值大於5.5為陽性結果。

(三)尿常規多輕微改變或正常。有原發病或腎臟有其他病變時可出現改變。

(四)血BUN和Cr多正常或輕度增高。

(五)B型超聲檢查依病變不同而異,有的呈腎結石、鈣化灶,有的無異常。

(六)血氣分析主要呈代謝性酸中毒,可伴代償性呼吸性鹼中毒。

(七)X線骨骼檢查:骨質疏鬆、軟化明顯,以下肢和骨盆為重。有的呈現骨折。核素骨骼掃描可見核素吸收稀疏、不均勻。

四、鑑別診斷

應與周期性麻痹、尿崩症、糖尿病、風濕性和類風濕性關節炎、腎功能不全失代償期相鑑別。

疾病病因

應注意有無慢性腎盂腎炎、長期低血鉀、特發性尿鈣增多症及各種原因所致的腎鈣化、腎髓質囊性病、先天性海綿腎、移植腎或肝硬化(特別是原發性膽汁性肝硬化)、肝豆狀核變性或系統性紅斑狼瘡、乾燥綜合徵或特發性高丙球蛋白血症、甲狀腺炎史,有無套用氨基甙類抗生素、變質四環素及兩性黴素B,或汞、鎘中毒等病史。

診斷檢查

腎小管性酸中毒

腎小管性酸中毒(1)常規檢查:入院後應連續測尿常規(特別是尿pH及尿比重)3次,以後每周複查1~2次,並行血氣分析、血鉀、鈉、氯、鈣、磷,血尿素氮、肌酐、二氧化碳結合力,24h尿鉀、鈉、氯、鈣、磷、鎂。測血漿皮質醇,尿17酮類固醇、17羥類固醇、游離皮質醇或血醛固酮及有關原發病和腎小管功能方面的檢查。

(2)特殊檢查:①氯化銨負荷試驗:氯化銨口服0.1g/(kg?d),1/6~8h,第3天取血查二氧化碳結合力及pH,並留尿測pH,如血pH及二氧化碳結合力降低,而尿pH>5.5為陽性。也可一次勝口服氯化銨0.1g/kg,於服後3~8h內測尿pH,1/h,判定同上。肝功能不佳者可用氯化鈣代替,劑量lmmol/kg,口服。②重碳酸鹽再吸收試驗:口服法:NaH-CO3由2~10mmol/(kg?d)起每天逐漸加量至酸中毒糾正時測定血和尿中HCO-3和肌酐,按下列公式計算:濾液中HCO-3被排出部分%=尿每min排出HCO-3/血漿HCO-3×GFR,正常時值為零,Ⅱ型RTA>15%,I型RTA<5%。

2.其他檢查:心電圖、雙腎超聲、X線檢查(腹部平片及骨片),必要時可行腎圖、腎核素檢查或腎活檢。

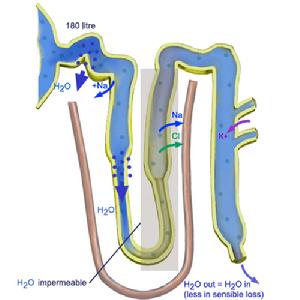

3.臨床分型:①I型是由於遠端腎小管功能缺陷,因而H+的排泌及NH+4的生成減少,H+滯留在體內引起酸中毒,其特點是尿pH>5.5。②Ⅱ型是由於近端腎小管重吸收碳酸氫鹽功能降低,致近端腎小管排H+減少,加之大量HCO-3排向遠端腎小管,干擾了Na+與H+交換,Na+與HCO-3大量丟失。③Ⅱ型是I與Ⅱ型的混合型。④N型既有遠端腎小管功能障礙,又有醛固酮缺乏,故既有酸中毒又有高血鉀的表現。

檢查方法

實驗室檢查:1.尿液檢查

1型病人尿pH值經常在5.5以上,常增到7(儘管有血液明顯酸中毒),不完全性者在氯化銨負荷試驗後才出現此種情況。2型病人只有在嚴重酸中毒時尿pH值才升高,酸中毒不嚴重時尿pH值可<5.5。3,4型病人尿pH值均<5.5。除1型外,其餘類型尿中可滴定酸和尿銨均降低。除3型尿鉀排泄不增加外,其餘各型的尿鈉、鉀、鈣、磷均增高。除2型病人有尿糖和胺基酸增加外,其餘各型的尿糖和尿胺基酸均不增加。1,2型的腎小球濾過率正常,3,4型減低。

2.血液生化

所有各型病人都有血pH值降低。只有不完全性1型病人血pH值可在正常範圍內。血CO2結合力同血pH值。1,2型血鉀降低,3型正常,4型增高。在嚴重遠端腎小管酸中毒時可有繼發性血氨增高。Miller等報導1例嬰兒在有嚴重遠端腎小管酸中毒時,可能腎臟合成氨增多,但不從尿中排泄,以致氨回擴到血循環中而引起血氨升高。

3.負荷試驗

對不完全性1型腎小管性酸中毒可做氯化銨負荷試驗幫助確診。試驗方法為在禁食酸性或鹼性藥物後,口服氯化銨2g,3次/d,連服5天,在血pH值下降時,尿pH值仍不能降到5.5以下則可診斷為不完全1型腎小管性酸中毒。口服氯化鈣0.2g/kg,5h後,尿pH值不能降到5.5以下即表明尿酸化有障礙,可診斷為不完全性1型腎小管性酸中毒。在2h內靜滴400ml碳酸氫鈉,尿中HCO3-濃度高則支持2型腎小管性酸中毒診斷。

4.其他

完全性或不完全性1型腎小管性酸中毒者的尿枸櫞酸/肌酐比值均低於2.5。測定尿與血中CO2梯度(尿與血CO2梯度<14mmHg);儘管尿中重碳酸鹽高達89mEq/L,滴注重碳酸鹽和中性磷酸鹽後,尿與血CO2梯度僅增加到20mmHg,提示集合管中子泵功能不全。

其他輔助檢查:

1.心電圖檢查低鉀血症者有ST段下移,T波倒置,出現U波。

2.有佝僂病或骨軟化者可做X線照片和骨密度測量。

4.診斷標準

(1)I型:①多見於20~40歲成年人,70%~80%為女性;②臨床上腎結石、腎鈣化多見,部分伴有軟骨病或佝瘺病;③有低鈣、低磷血症及高鈣尿症;④高氯、低鉀性酸中毒伴尿pH>5.5;⑤不完全型氯化鈣試驗陽性。

(2)Ⅱ型:①多發病於幼兒期,男性多見;②臨床上低鉀明顯,而低鈣與骨病較輕,表現為骨軟化及骨質疏鬆;③高氯、低鉀性酸中毒;④重碳酸鹽再吸收試驗陽性,尿中HCO-3排量>15%。

(3)N型:①多有慢性腎小管間質病史,伴有中等度腎小球濾過率降低;②腎小管酸化功能障礙類似Ⅱ型腎小管酸中毒,但尿中HCO-3排量<10%;③高氯性酸中毒伴高鉀血症;④尿銨減少,血腎素及醛固酮水平降低。

(4)Ⅱ型:兼有I型和Ⅱ型的臨床特徵,尿可滴定酸及銨排出減少,在正常血漿HCO-3濃度下,尿HCO-3排量>15%的濾過量。

疾病危害

腎小管性酸中毒

腎小管性酸中毒①Ⅰ型腎小管酸中毒,又稱遠端腎小管性酸中毒。遠曲小管和集合管疾患致使泌氫能力下降,或已分泌的氫又回滲入血,因之氫瀦留引起酸中毒而尿偏鹼性,氯化銨負荷試驗不能使尿pH降至5.5以下。腎排水、鈉、鉀、鈣、磷增多,故引起煩渴多尿,低鉀血症,甚至發生周期性麻痹、心律紊亂;低鈣血症可導致骨病及鈣性結石。治療原則為糾正酸中毒,補充鉀鹽,補充鈣劑糾正骨病。

②Ⅱ型腎小管酸中毒,又稱近端腎小管性酸中毒。多見於兒童。近端腎小管回吸收重碳酸鹽能力明顯減退,致使大量重碳酸鹽離子進入遠曲小管,超過其吸收閾,因之重碳酸鹽隨尿排出,血重碳酸鹽減少,引起酸中毒。常伴低血磷、低尿酸、胺基酸尿及腎性糖尿。輸注碳酸氫鈉後仍有血pH低,且尿排出大量重碳酸鹽即可確診。重症和兒童生長遲緩及有骨病者應補充大量重碳酸鈉。

③Ⅲ型腎小管酸中毒。近端及遠端腎小管均有障礙,臨床表現同Ⅰ型,但尿重碳酸鹽丟失比Ⅰ型多。治療同Ⅰ型,但應補充重碳酸鹽。

④Ⅳ型腎小管酸中毒。為遠端腎小管酸中毒的一型,常伴有高鉀血症,血磷正常或略高,血鈣、血鈉均下降,可有多尿脫水,尿中重碳酸鹽不多,尿pH>5.5,尿銨排泄減少,多見於腎盂腎炎及間質性腎炎有腎功能不全的病例。高鉀及酸中毒與腎上腺皮質功能不全醛固酮分泌不足有關,應補充氫皮質素及醛固酮類藥物,同時糾正高鉀血症及酸中毒。

治療措施

腎小管性酸中毒

腎小管性酸中毒二、補充鉀鹽常用枸櫞酸鉀口服,一般20ml,3/d。用量依血鉀水平而異,需長期維持。但不可口服氯化鉀,只有明顯低血鉀引起危及生命的心律失常時,才可靜滴氯化鉀至血鉀3.5mmol/L時即刻停用。

三、糾正代謝性酸中毒與補充鉀鹽同時套用,口服或靜滴碳酸氫鈉的用量依血碳酸氫根水平及呼吸代償能力、血pH值綜合判斷,輕者用1.0,3/d。也可長期口服枸櫞酸鈉合劑10~20ml,3/d。

四、糾正骨質疏鬆可長期口服維生素AD丸,α-D30.5μg,1/d,同時加用鈣劑。需定期監測血鈣水平,以防發生高鈣血症。還可肌注苯丙酸諾龍,以利骨質成長。

五、中醫中藥可按腎陰虛或腎陽虛辨證施治套用六味地黃丸、金匱腎氣丸、附地黃丸等。

中西結合療法

腎小管性酸中毒一般分原發性和繼發性兩種。前者與遺傳有關,多有家族史,有的在幼兒期即出現症狀;後者則可由多種疾病如腎盂腎炎、藥物中毒、自身免疫缺陷症、鈣代謝異常等引起。

腎小管性酸中毒

腎小管性酸中毒中西醫結合目標最佳化治療腎小管酸中毒是我國獨創,也是近年來開展研究的課題之一。西醫強調早期治療,對症治療,療效顯著,是其長處,但療效難以持久,需長期用藥;中藥重在整體治療,作用緩慢而持久,且副作用小。若將二者有機的結合起來,充分發揮各自的優勢,則可以進一步提高療效。

在辨證治療本病時,配合套用鹼性藥物糾正酸中毒,並予補鉀、補鈣等對症治療。本病病機以肝脾腎虛證為主,兼見胃熱濕濁阻滯中焦。故中藥補虛為治療本病的主要方向。通過補養腎陰腎陽,強筋骨,益氣生髓,翼以改善腎小管排泄與重吸收功能恢復正常。用中西醫標本同治法,療效顯著,優於單用一種治療方法。

併發症

1.並發有佝僂病或骨軟化而無腎石病或腎鈣質沉著者補充維生素D和鈣劑,以糾正佝僂病或骨軟化症。禁用乙醯唑胺,因為可加重腎小管泌H障礙。2.並發骨折或有骨痛者可用止痛藥或用降鈣素。