命名

絲狀病毒

絲狀病毒根據早期的形態學觀察,將馬爾堡病毒歸於彈狀病毒科,儘管這類病毒在粒子長度、結構及蛋白多肽等方面與彈狀病毒存在差異。

進一步的形態學及形態發生學、理化學和分子生物學研究表明,馬爾堡病毒和伊波拉病毒具有獨自的特性。1979年在“病毒學與四級致病因子”會議上,建議設立絲狀病毒科。

1982年國際病毒分類委員會正式承認上述分類,成為一個獨立的絲狀病毒科。

1991年絲狀病毒科的分類正式公布。

形態結構

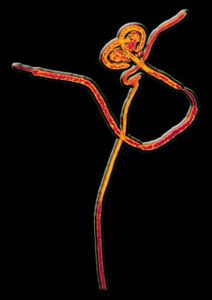

絲狀病毒為單負股RNA病毒,是一類感染脊椎動物的病毒,核衣殼螺鏇對稱,有包膜。病毒粒(Virion)具有複雜構造,具外套膜(envelope),核鞘(nucleocapsid),聚合酶複合體和基質(Matrix)。病毒粒包裹在外套膜中。病毒的外形呈絲狀,或具分支多形態,或U形,6形,或圓形(特別在純化後),病毒的直徑約80nm,可達1400nm長,純化出的病毒長度可能達790-970nm。表面有瘤狀突起的形狀,散布在脂質雙層膜中。

分型

伊波拉病毒

伊波拉病毒馬爾堡病毒

馬爾堡病毒(Marburgvirus),亦譯作馬爾、馬堡病毒,是馬爾堡出血熱的致病源。1967年首次在西德馬爾堡發現。馬爾堡病毒是第一種被發現的線狀病毒。20世紀末以來較大的一次流行發生在1998年至2000年的剛果民主共和國,馬爾堡病毒造成了149人感染,123人死亡。

伊波拉病毒

伊波拉病毒(Ebola)1976在剛果民主共和國的伊波拉河附近首次發現,有四個分型,可導致感染者患上伊波拉出血熱,1976年在蘇丹流行時,病死率為53.2%;在薩伊,高達88.8%。因此,世界衛生組織將其列為對人類危害最嚴重的病毒之一,即“第四級病毒”。

致病性

馬爾堡病毒和伊波拉病毒均與非洲地區有關。某些毒株可以引起人的嚴重出血熱。據報導,人類的馬爾堡病毒感染死亡率約為30%~35%。

不同血清型的伊波拉病毒其致病性有很大的差異:薩伊型的致死率約為88%;蘇丹型的致死率約53%,並有一些亞臨床感染;萊斯頓型對人類的致病性很微弱。絲狀病毒的自然疫源地和自然發病史尚不清楚。

在實驗室條件下,這兩種病毒可以感染猴、小鼠、豚鼠、倉鼠。某些毒株可以引起人的嚴重出血熱。絲狀病毒具有嗜細胞性,主要是網狀內皮系統細胞、成纖維細胞和間質組織細胞,尤其是肝實質細胞。病毒在全身各組織器官中分布,肝、腎、脾、肺中含量最高。病理剖檢變化因毒株不同而有很大差異。

科學意義

研究絲狀病毒具有重要的意義:

1、這兩種病毒均具有極高的傳染性,對人類的危害極大,實際操作也要求在P4級的實驗室中進行;

2、這兩種病毒可引起猴的嚴重感染,影響養猴業的發展和實驗猴的健康;

3、由於特有的生物學性質和致病力,這類病毒有可能用作生物戰劑,世界衛生組織也將其列為潛在的生物戰劑之一,應該引起人們的防範。