簡介

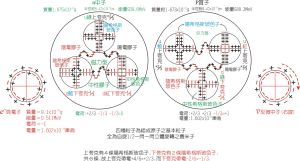

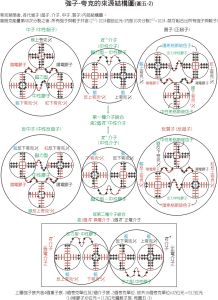

強子來源圖

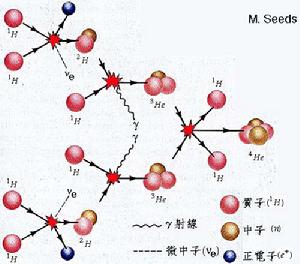

強子來源圖 輕子來源圖

輕子來源圖 粒子

粒子①規範粒子。即傳遞相互作用的媒介粒子,已發現的有傳遞電磁作用的光子和傳遞弱作用的W±、Z0粒子。

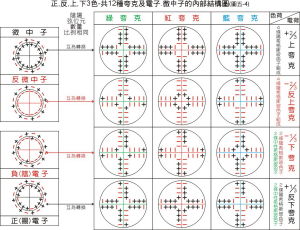

②輕子。不直接參與強作用可直接參與電磁作用和弱作用的粒子,已發現的有電子、μ子、τ子和相伴的電子中微子ve、μ子中微子、τ子中微子及它們的反粒子共12種。

③強子。直接參與強作用,也參與電磁作用和弱作用的粒子。其中自鏇為整數的強子稱為介子,自鏇為半整數的強子稱為重子。強子的數目眾多,其中大部分是通過強作用衰變的粒子,其壽命極短,是不穩定的粒子,也稱為共振態。

各種粒子分別有各自的內稟性質,有粒子的質量m(靜質量,以能量表示)、壽命τ(平均壽命,指靜止系的平均壽命)、電荷Q(以質子的電荷為單位)、自鏇J(以為單位)、宇稱P、同位鏇I、同位鏇第3分量I3、重子數B、輕子數Le、、Lr、奇異數S、粲數C、底數d等等。在現有實驗的精度下,輕子的行為類似點粒子,沒有顯示出具有內部結構,而強子顯示是複合粒子,具有一定的結構。按照現代粒子物理的觀點,介子由一對正反夸克構成,重子由3個夸克構成,輕子和夸克屬於同一層次。

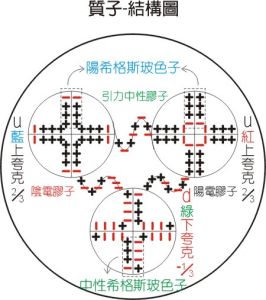

2夸克介子 與 3夸克重子-結構圖

2夸克介子 與 3夸克重子-結構圖 輕子與夸克-結構圖

輕子與夸克-結構圖基本粒子

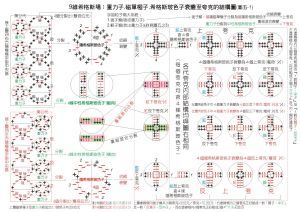

基本粒子簡介

基本粒子來源-模型表

基本粒子來源-模型表構成一切物質實體的基本成分;也指量子理論中有基本力的粒子。嚴格地說,基本粒子是不能再分解為任何組成部分的粒子。在這一定義下,只有夸克和輕子兩族基本粒子。

但是,雖然質子和中子由夸克組成,這兩類重子都不可能分解為它們的夸克成分,因為獨立的夸克是不能存在的。所以,儘管質子和中子以及其他重子由夸克組成,它們常被看成是基本粒子。

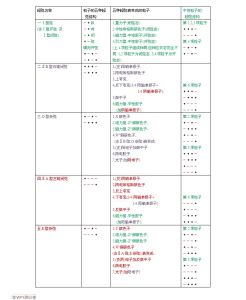

原子核的研究

粒子

粒子起初人們認為,原子核是電子與荷正電的質子的混合物。到了1932年,也在卡文迪什實驗室工作的詹姆斯·查特威克(JamesChadwick,1891—1937)才發現了不帶電的質量幾乎與質子一樣的中子。於是原子核被解釋成由強核相互作用,或強力,維持在一起的質子和中子的集合。

那時,這三種粒子——電子、質子和中子——似乎是構成一切物質的僅有基本粒子,但宇宙線研究和粒子加速器中高能粒子束互相轟擊的實驗卻表明,還存在其他類型‘亞原子’粒子;不過這些‘新’粒子是不穩定的,它們將迅速‘衰變’成其他粒子簇射,以我們熟悉的電子、質子和中子告終。

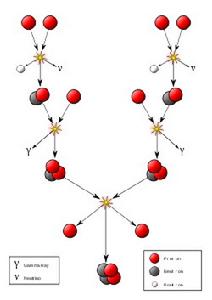

質子圖

質子圖 中子圖

中子圖重要的是應該懂得,這些新粒子根本不是存在於粒子加速器中互相轟擊的粒子(如質子)的‘內部’;它們是從注入加速器的能量中,按照愛因斯坦的公式(或者,在所討論的情況下,更恰當的是)創造出來的。然而,在它們的短暫壽命期間,它們是具備質量和電荷等特徵的真正粒子。這樣的粒子,應該曾經在大爆炸的高能條件下大量出現。

電子圖

電子圖夸克理論

粒子

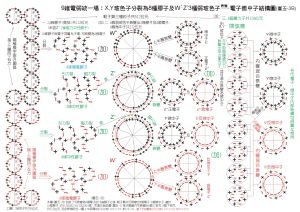

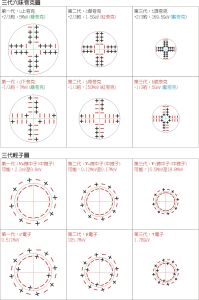

粒子 三代夸克 及 三代輕子圖

三代夸克 及 三代輕子圖輕子是名副其實的基本粒子,它們不由任何別的東西構成。典範的輕子就是電子,電子與另一種叫做中微子(嚴格說應是電子中微子)的輕子相伴生。當電子參與放射衰變這類過程時,總有中微子卷人。由於一些無人知曉的原因,這一基本圖像已經複製了兩次,產生了三‘代’輕子。除電子本身外,還有比較重的叫做μ介子,它們除了比電子重207倍外,完全像是電子;還有一種甚至更重的粒子叫做τ粒子,它的質量接近質子的兩倍。這兩種重電子各有其自己的中微子,所以輕子族有六種(三對)粒子。雖然μ介子和τ粒子都能在粒子加速器中用能量製造或從宇宙線產生,但它們很快衰變,轉化成電子或中微子。

強子族本身又再分為兩類。由三個夸克構成的粒子叫做重子,就是我們常說的‘物質’粒子,包括質子和中子(重子和輕子都是費密子族的成員,費密子實際上是普通物質粒子的別稱)。由成對的夸克構成的粒子叫做介子,它們是攜帶基本力的粒子,儘管還有其他的介子(這些力的載體和其他介子又稱為玻色子)。只需要兩種夸克(它們的名字很怪,叫做‘上’夸克和‘下’夸克)就能解釋質子和中子的結構。一個質子由通過強力維持在一起的兩個上夸克和一個下夸克構成,而一個中子由通過強力維持在一起的兩個下夸克和一個上夸克構成。強力本身可視為膠子的交換,而膠子本身又由夸克對組成,因而是介子。

正如輕子族複製了三代,夸克族也如此。雖然只需要兩種夸克來解釋質子和中子的本質,但複製的兩代夸克卻一代比一代重,其中一代叫做‘奇’夸克和‘粲’夸克,最重的一代叫做‘底’夸克和‘頂’夸克。和重輕子一樣,這些粒子能夠在高能實驗中產生(因而大爆炸時必定大量存在過),但迅速衰變成它們的較輕對應物。雖然不可能分離出單個夸克,但粒子加速器實驗已經提供了夸克族所有這六個成員存在的直接證據;最後一種(頂)夸克是芝加哥費密實驗室的科學家於2007年找到的。

對夸克的質量和其他性質的研究表明,不可能有更多代的夸克,只能有三族夸克和三族輕子。幸而標準大爆炸模型也認為不可能存在多於三代的粒子;不然的話,極早期宇宙中額外中微子造成的壓力應該驅動宇宙過快地膨脹,從而使留存下來的氦含量與極年老恆星的觀測結果不符。這是最美妙的證據之一,表明粒子物理學和宇宙學兩者的標準模型對宇宙行為的描述,都同基本真理相去不遠。

但是,除了大爆炸的最早片刻之外,第二和第三代粒子在宇宙的演化或其內容物的行為中基本不起作用。我們在宇宙中看到的每樣東西都能用兩種夸克(上和下)和兩種輕子(電子和電子中微子)加以說明;確實,由於單個的夸克不能獨立存在,我們看到的每樣東西的行為,仍然能夠用1932年就已經知道的電子、中子和質子再加上電子中微子,以及四種基本力,相當準確地予以近似說明。