北京紫禁城

簡介

紫禁城

紫禁城 紫禁城位於北京市中心,現稱為故宮,意為過去的皇宮。它是明、清兩代的皇宮,也是當今世界上現存規模最大、建築最雄偉、保存最完整的古代宮殿和古建築群。其中太和殿最為高大、輝煌,皇帝登基、大婚、冊封、命將、出征等都在此舉行盛大儀式。內廷中最著名的是養心殿。明朝所建紫禁城有兩座,一在北京,一在南京。

二十五寶璽

故宮文化從一定意義上說是經典文化,經典具有權威性、不朽性、傳統性。故宮文化具有獨特性、豐富性、整體性以及象徵性的特點。同時,她與今天的文化建設是相連的。對於任何一個民族、一個國家來說,經典文化永遠都是其生命的依託、精神的支撐和創新的源泉,都是其得以存續和賡延的筋絡與血脈。

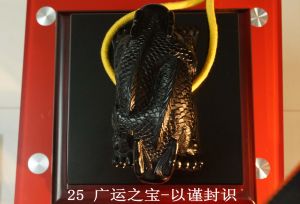

梁海燕裝置藝術 二十五寶璽之廣運之寶

梁海燕裝置藝術 二十五寶璽之廣運之寶 故宮文化,是以皇帝、皇宮、皇權為核心的帝王文化、皇家文化,或者說是宮廷文化,而代表皇權的莫過於寶璽。

明朝二十四國寶,清代二十五國寶。

清朝二十五寶璽分別為“大清受命之寶”、“皇帝奉天之寶”、“大清嗣天子寶”、滿文“皇帝之寶”、栴檀香木“皇帝之寶”、“天子之寶”、“皇帝尊親之寶”、“皇帝親親之寶”、 “皇帝行寶”、“皇帝信寶”、“天子行寶”、“天子信寶”、“敬天勤民之寶”、“制誥之寶”、“敕命之寶”、“垂訓之寶”、“命德之寶”、“鈐文之璽”、“表章經史之寶”、“巡狩天下之寶”、“討罪安民之寶”、“制馭六師之寶”、“敕正萬邦之寶”、“敕正萬民之寶”、“廣運之寶”。

整體

紫禁城城南北長961m,東西寬753m,占地面積達720,000㎡。有房屋980座,總計8704間。四面環有高10m的城牆和寬52m的護城河。城牆四面各設城門一

座,其中南面的午門和北面的神武門現專供參觀者遊覽出入。城內宮殿建築布局沿中軸線向東西兩側展開。紅牆黃瓦,畫棟雕梁,金碧輝煌。殿宇樓台,高低錯落,壯觀雄偉。朝暾夕曛中,仿若人間仙境。城之南半部以太和殿、中和殿、保和殿三大殿為中心,兩側輔以文華殿、武英殿兩殿,是皇帝舉行朝會的地方,稱為“前朝”。北半部則以乾清宮、交泰殿、坤寧宮三宮及東西六宮和御花園為中心,其外東側有奉先、皇極等殿,西側有養心殿、雨花閣、慈寧宮等,是皇帝和后妃們居住、舉行祭祀和宗教活動以及處理日常政務的地方,稱為“後寢”。此外還有齋宮、毓慶宮,重華宮等等,前後兩部分宮殿建築總面積達163,000㎡。整組宮殿建築布局謹嚴,秩序井然,寸磚片瓦皆遵循著封建等級禮制,映現出帝王至高無上的權威。在封建帝制時代,普通的人民民眾是不能也不敢靠近一步的。

故宮名稱的由來

紫禁城其名稱系借喻紫微星壇而來。中國古代天文學家曾把天上的恆星分為三垣、二十八宿和其他星座。三垣包括太微

由神武門方向眺望故宮

由神武門方向眺望故宮 垣、紫微垣和天市垣。紫微垣在三垣中央。中國古代天文學說,根據對太空天體的長期觀察,認為紫微星垣居於中天,位置永恆不變,因此成了代表天帝的星座。是天帝所居。因而,把天帝所居的天宮謂之紫宮,有“紫微正中”之說。而【禁】,則更為人理解,意指皇宮乃是皇家重地,閒雜人等不得來此。

封建皇帝自稱是天帝的兒子,自認為是真龍天子;而他們所居住的皇宮,被比喻為天上的紫宮。他們更希望自己身居紫宮,可以施政以德,四方歸化,八面來朝,達到江山永固,以維護長期統治的目的。

明清兩代的皇帝,出於維護他們自己的權威和尊嚴以及考慮自身的安全,所修建的皇宮,既富麗堂皇,又森嚴壁壘。這座城池,不僅宮殿重重,樓閣櫛比,並圍以10米多高的城牆和52米寬的護城河,而且哨崗林立,戒備森嚴。平民百姓不用說觀賞一下樓台殿閣,就是靠近一些,也是絕對不允許的。

明王朝的皇帝及其眷屬居住的皇宮,除了為他們服務的宮女、太監、侍衛之外,只有被召見的官員以及被特許的人員才能進入,這裡是外人不能逾越雷池一步的地方。因此,明代的皇宮,既喻為紫宮,又是禁地,故舊稱“紫禁城”。

建築格局

總體格局

北京紫禁城占地面積724250平方米,還沒把護城河與城牆的綠化帶計算在內。宮殿建築總面積達163,000㎡。紫禁城是一座長方形的城池,南北長961米,東西寬753米,四周有高10米多的城牆圍繞,城牆的外沿周長為3428米,城牆外有寬52米的護城河,是護衛紫禁城的重要設施。城牆四邊各有一門,南為午門,北為神武門,東為東華門,西為西華門。城牆的四角有四座設計精巧的角樓。紫禁城宮殿都是木結構、黃琉璃瓦頂、青白石底座,飾以金碧輝煌的彩畫。其平面布局,立體效果,以及形式上的雄偉、堂皇、莊嚴、和諧,都可以說世上罕見的。集中國古代建築藝術之大成,是中國二千多年專制社會皇權思想的集中體現。與中國歷代皇宮一樣,故宮的總體規劃和建築形制完全服從並體現了古代宗法禮制的要求,突出了至高無上的帝王權威。

北京紫禁城籌建於明成祖永樂(公元1404年~公元1424年)五年,興建於永樂十五年至十八年。整個營造工程由侯爵陳圭督造,具體負責是規劃師吳中。從明永樂五年(公元1407)年起,明成祖集中全國匠師,徵調了二、三十萬民工和軍工,經過14年的時間,建成了這組規模宏大的宮殿組群。清朝沿用以後,只是部分經過重建和改建,總體布局基本上沒有變動。

北京都城正中

紫禁城位於北京都城正中,中軸線穿過皇城正中,也就是穿過紫禁城中三大殿、後三宮。紫禁城正門為正南面的午門,

也被稱為“五鳳樓”。午門是宮城中最高的一座門,朝中大赦、獻俘等重大儀式都在午門舉行。其北門為神武門,東門為東華門,西門為西華門。

紫禁城作為明清兩代的宮城,全部宮殿分“外朝”和“內廷”兩部分。位於紫禁城的前部。外朝由天 安門——端門——午門——太和殿——中和殿——保和殿組成的中軸線和中軸線兩旁的殿閣廊廡組成。外朝以太和、中和、保和三殿為主,前面有太和門,兩側又有文華、武英兩組宮殿。從建築的功能來看,外朝是皇帝辦理政務,舉行朝會的地方,舉凡國家的重大活動和各種禮儀,都在外朝舉行。內廷是皇帝后妃生活的地方,包括中軸線上的乾清宮、交泰殿、坤寧宮、御花園和兩旁的東西六宮等宮殿群組成。內廷位於紫禁城的後部(北部),包括乾清宮、交泰殿、坤寧宮,是帝後居住的地方,這組宮殿的兩側有居住用的東西六宮和寧壽宮、慈寧宮等;以及分布在內廷各處的四座御花園。宮城內還有禁軍的值房和一些服務性建築以及太監、宮女居住的矮小房屋、宮城正門午門至天 安門之間,在御路兩側建有朝房。朝房外,東為太廟、西為社稷壇。宮城北部的景山則是附屬於宮殿的另一組建築群。

太和門

太和門建於永樂十八年,是外朝三大殿的正南門,明初稱"奉天門",清代改名"太和門"。它坐落在高三米高的一層石須彌庭上,面闊九間,進深四間,通高23.8米,是我國現存古建築中最高,最大的門。它的屋頂形式為重檐歇山式。門前擺著一對高大的青銅獅子。 太和門兩側還有昭德、貞度二門;庭院的東西面有協和、熙和二門;各座門之間都有廡房相連,在東北、西北兩個角上建有祟樓。所有這些門、樓和廡房的尺度、體量都比太和門小,使太和門在整個廣場中顯出突出的地位。進太和門之後,是更大的庭院。東西寬仍是二百米,南北深約一百九十米,足以容納萬人的儀仗隊伍。廣庭中是外朝三大殿:太和殿、中和殿和保和殿(明朝稱:奉天殿、華蓋殿、謹身殿,嘉靖時改名:皇極殿、中極殿、建極殿)。

太和殿

太和殿俗稱“金鑾殿”,是明清兩代北京宮城內最高大的建築,包括三層須彌座高35.05米,加上正吻總高37.44米, 每層都是須彌座形式,四周圍以白玉石欄桿,欄桿上有望柱頭,下有吐水的螭首,每根望柱頭上都有裝飾。 其殿面闊十一間,進深五間,建築面積達2377平方米,也是中國現存古建築中規模最大的木結構殿宇。大殿的屋頂重檐廡殿式,即殷商時的"四阿重屋",為"至尊"形制。 屋頂的角獸和斗栱出跳數目也最多;御路和欄桿上的雕刻,殿內彩畫及藻井圖案均使用代表皇權的龍、鳳題材,月台上的日規、嘉量、銅龜、銅鶴等只有在這裡才能陳設。殿內的金漆雕龍"寶座",更是專制皇權的象徵。太和殿是皇帝舉行登基大典,慶典及接受文武百官朝賀的地方,如遇有將帥受命出征,也要在太和殿受印。在明代,殿試及元旦賜宴亦在太殿進行。

中和殿

太和殿後的中和殿是一座平面呈中方形,深、廣各三間,周圍加廊的建築,面積580平方米。屋頂為單檐攢尖式、銅胎鎏金寶頂,是皇帝到太和殿上朝時的小憩之所和演習禮儀的地方。而中和殿後的保和殿,是每年除夕皇帝賜宴外藩王公的場所。在清朝時期是舉行殿試的地方。

乾清門

乾清宮

乾清宮 內廷的正門名乾清門,在它的前面是一扁長的庭院,俗稱橫街。橫街的南面是保和殿,保和殿後北面直下三層台基即到達橫街,所以這裡是外朝和內廷的交接部分。乾清門位於橫街之北,居中面向南,它是一座面闊五開間,單檐歇山屋頂,下有白石台基的殿式大門。乾清門的規格比三大殿的正門太和門略低,在門的兩旁各有一座琉璃裝飾的影壁呈八字形分列左右。 這對影壁為磚築,紅牆上有琉璃檐頂,下有琉璃須彌座,壁面的中心和四角也都有琉璃裝飾。

乾清宮

乾清宮是後三宮的主要大殿,在明朝和清朝初期,乾清宮一直是皇帝和皇后的寢宮,在內廷的最前面,高20米,宮外形為面闊九開間,重檐廡殿式屋頂,左右還有昭仁殿和弘德殿兩座小殿相連。兩盡間為穿堂,可通交泰殿、坤寧宮。平時除皇帝居住外,也經常在這裡召見宮臣,披閱奏章,處理政務,甚至還在殿中接見外國使臣。

乾清宮是內廷的正殿,殿內的正中有寶座,內有“正大光明”匾。兩頭有暖閣。乾清宮是封建皇帝的寢宮。清康熙前此處為皇帝居住和處理政務之處。清雍正後皇帝移居養心殿,但仍在此批閱奏報,選派官吏和召見臣下。

交泰殿

交泰殿在乾清宮和坤寧宮之間,含“天地交合、安康美滿”之意。其建於明代,清嘉慶三年(公元1798年)重修,是座四角攢尖,鍍金寶頂,龍鳳紋飾的方形殿。明、清時,該殿是皇后生日舉辦壽慶活動的地方。清代皇后所謂親蠶典禮,需至此檢查祭典儀式的準備情況。清代的“寶璽”(印章)也收藏在這裡。

坤寧宮

坤寧宮

坤寧宮 坤寧宮在乾清宮的北面,也是面闊九開間,重檐廡殿頂的大殿。它在明朝和清朝初期一直是皇后居住的正宮。清順冶時,按滿族的風俗習慣,對坤寧宮進行了改造,主要是把宮內分為東西兩部分。在西面部分,沿著牆添置了環形大炕,室內安置了大鍋。在坤寧宮的東面部分則建成為皇帝結婚的洞房,入口改在東面,宮內有雙喜的宮燈,紅底金色雙喜的影壁,靠北牆有龍鳳喜床,床前掛著繡有百子圖的五彩紗幔。

養心殿

養心殿位於內廷乾清宮西側,是一獨立的院落,南北長約63米,東西寬約80米,占地5000平方米。養心殿前殿面闊三間,進深3間,正殿面闊7間,進深3間,自雍正到清末的二百年間,皇帝多在這裡居住和進行日常活動。

在紫禁城的東部靠北半面,有一組完整的宮殿建築群,這就是寧壽宮建築群。在明朝,這裡也有一組建築,但規模不很大;清朝乾隆年間,乾隆皇帝宣布退位後當太上皇養老在此建了寧壽宮,這是一組十分完整的建築群體,它分為前面的宮殿和後面的寢居兩部分。在後一部分里,可分為三個區,中路是居住區,東路是娛樂區,西路是園林區。整個建築群四周有高牆相圍,成為一個相當封閉的獨立區域。

寧壽宮

寧壽宮建築群的正面入口是皇極門,門前有一橫向的庭院,左右兩邊是欽禧門和鍚慶門,南面布一影壁正對皇極門,組成門前的廣埸。皇極門用琉璃在牆外做成三間七樓加垂蓮柱的三座門形式,三個門洞上都有琉璃瓦出檐,檐下有斗栱、橫樑,樑上有琉璃貼成的旋子彩畫,門上有石制須彌座,門前放置水缸四隻,整座大門華而莊嚴。在皇極門的南面立有一座琉璃照壁,照壁上有龍九條,俗稱為九龍壁。

寧慶門

進入皇極門就來到了寧壽門前的庭院,庭院很寬闊,在四周種有松樹, 以表示它為太上皇使用的特殊用處。寧慶門位於庭院北面的中央,五開間面闊,單檐歇山式屋頂,下面是一層白基座,基座前面有三條台階,中史是御道,大門東西兩側各有影壁呈八字形擺開,門前左右還有鎏金銅獅兩座,整座大門從形制到規模很像後三宮的乾清門。

歷史沿革

紫禁城自明初永樂五年(1407年)始建,明清兩代不斷改建、添建,尤其是明代嘉靖時期的改制和清代乾隆年間的改建,使紫禁城最終形成今日之建築規模。紫禁城的建築集中國古代宮殿建築之大成,從中可領略到中華五千年建築文化的豐厚積澱。

明代建設北京的四個時期--明成祖朱棣於永樂四年(1406年)詔建北京皇宮,此後建設工程一直陸續不斷地進行,直至明朝末年。除一般維修外,以工程量計算,大體可以分為四個時期。

一、永樂開創時期。這一時期,結合都城建設,將元大都故城整體向南推移,並完成了北京城牆的修建,從而確定了宮城的位置和規模。由於紫禁城是吸取明初鳳陽、南京兩地宮殿建設的經驗而施工的,其布局更為完整。宮城南北分為前朝後寢,中軸線貫穿南北,左右對稱,三路縱列,東西六宮環列,呈眾星拱月之勢,基本按《周禮》等傳統文獻中的王城規制進行規劃。現存的故宮基本保持了永樂時期奠定的這一平面格局。

二、正統完成時期。這一時期包括正統、景泰、天順三朝,是明代開國以後初步穩定和興盛的時期,國家的財力、物力相對充裕,相繼完成了北京各大壇廟和御苑的建設,紫禁城三大殿的重建和兩宮的修繕也是這一時期的主要工程。朱祁鎮登基後,第一件大政就是修建紫禁城,從正統元年(1436年)開始,到正統十年(1446年)完成。

三、嘉靖擴建時期。明朝此時日漸昌盛,商業資本主義有所發展,北京前三門外逐漸形成繁華的商業區。嘉靖二十三年(1544年)加築南部外羅城以資防衛。這一時期的重點工程仍首推紫禁城三大殿的工程。此朝火災最多,嘉靖三十六年(1557年)的大火竟導致“三殿十五門俱災”,不得不陸續重建,至嘉靖四十一年(1562年)才重新建成。其間因重建萬壽宮致使三大殿工程一度停滯。

四、明末衰落時期。萬曆至明末,衰亡跡象日益明顯,政府已無力進行大規模的興建。萬曆朝三大殿又發生火災,但此次擱置18年方重建,且工程歷時12年,持續到天啟年間才修繕完畢。

建築法式

建築法式是指以木構架為主要結構方式的中國古代建築向標準化、定型化發展中形成的一整套專項制度。北宋崇寧二年(1103年)刊行的《營造法式》是關於宮室、壇廟、官署、府第等建築的設計、施工和用料的規範。據此,現代建築史家將古建築房屋的各部分及其構件的規格尺寸、比例關係和做法要求等簡稱為“法式”。

紫禁城宮殿的建築法式在繼承以往標準化、定型化傳統的基礎上又有所發展。清雍正十二年(1734年)頒行的《工程做法》是針對包括宮殿建築在內的房屋建築修造的條例規範,將宮殿修造的法式要求進一步制度化。

明清宮殿的建築法式較之以往更為完整、詳盡、實用,在地盤布局、台基欄桿、大木構架、屋頂式樣、牆體形制、內外裝修及油飾彩畫等諸多方面都有明晰規定。建築法式的制度化,一方面標誌著建築體系的高度成熟,有利於提高工作效率,強化工程管理,但另一方面也有僵化的趨勢,使建築設計者的創造力受到極大的限制。

建築技術

明清兩代,建築技術有較大程度的發展。設計與施工高度標準化、定型化,既加快了工程進度,又便於施工和經費的管理。

清代宮殿修造,由內務府會同工部共同掌管。內務府設營造司,負責紫禁城的修繕事宜。營造司設“樣房”和“算房”,負責設計圖紙,製作“燙樣”和估算工料。雍正十二年(1734年),由工部刊行《工程做法》,作為壇廟、宮殿、倉庫、城垣、寺廟、王府等房屋建築設計、施工、工料核算的準繩。建築施工總計十一個專業,約二十餘個工種,分工明確,各有所司。主要有木、瓦、石、扎、土、油漆、彩畫、裱糊等八大專業。各專業相互配合,共保工程質量。

明清兩代,磚瓦和琉璃構件的生產,無論在數量上還是質量上都大大超過以往。宮殿建築普遍採用琉璃瓦頂,重要殿宇使用金磚墁地,建築裝飾也極盡奢華。

建築藝術

中國古代建築有其獨特的藝術特點,紫禁城建築的對稱布局、院落組合、空間安排、單體建築、建築裝修、室內外陳設、屋頂形式以及建築色彩等,都體現出中國古代建築的藝術特徵,從中可了解和欣賞到中國古代建築之美。紫禁城不僅在總體規劃、單體建築設計等方面取得了極高的藝術成就,在建築色彩運用方面也堪稱中國傳統建築藝術的代表。 紫禁城的色彩設計中廣泛地套用對比手法,造成了極其鮮明和富麗堂皇的總體色彩效果。人們經由天 安門、午門進入宮城時,沿途呈現的藍天與黃瓦、青綠彩畫與朱紅門窗、白色台基與深色地面的鮮明對比,給人以強烈的藝術感染。 宮城中軸線上的主體建築較為嚴格地遵循上述的總體效果,其它區域則根據建築功能並結合周圍環境酌情靈活處理。如外朝東路文淵閣的屋頂採用黑琉璃瓦綠剪邊,門窗、柱子也是綠色,與院落中疊石、花木共同構成幽靜的文人園建築環境。內廷宮苑如御花園、乾隆花園,其中有大量亭台樓閣的色彩套用較為自由,變化豐富。

紫禁城建築的色彩處理既有大面積經營,更不乏細部推敲。以皇極殿為例,其檐下青綠彩畫、斗栱和朱紅檐柱、門窗形成了冷暖、明暗對比的總體效果;而每攢斗栱間的墊栱板與上下額枋間的墊板卻是紅色,檐柱上懸掛的楹聯又以藍色為主,如此形成對比色調互向對方滲透的局面。對比色調在主體色調中所占比重小,並不破壞整體色彩效果,而是起到調和、平衡的作用。大量使用的金色裝飾也使兩種對比色調的過渡不顯生硬。如額枋上青綠彩畫中多用金龍圖案;朱紅門窗多用金箔裝飾裙板和槅心,並以金線勾劃框線。此外,黑色與白色的巧妙使用以及“間色”的手法,都在紫禁城建築色彩細部的處理上發揮了重要作用。

建築的室內色彩多根據其功能加以處理。中軸線上主體建築地位重要,殿堂內天花和梁枋多施青綠彩畫,朱紅門窗,大量使用金色裝飾,以濃墨重彩烘托莊重華貴的氣氛。但在帝後休憩(qì)娛樂的寢宮裡,色彩處理則完全不同。門窗、槅扇、天花通常保持木材本色,內牆為白色粉壁或糊以白紙,裝飾物的風格與色彩偏向素樸淡雅,加上室內的紅木家具和陳設,整體色調趨向平和寧靜。

虛擬紫禁城

簡介

“虛擬紫禁城”是中國第一個在網際網路上展現重要歷史文化景點的虛擬世界。”故宮博物院院長鄭欣淼介紹,這座“紫禁城”用高解析度、精細的3D建模技術虛擬出宮殿建築、文物和人物,並設計了6條觀眾遊覽路線。“虛擬紫禁城囊括了目前故宮所有對外開放的區域。”故宮信息中心主任胡錘介紹,為了營造儘可能真實可信的體驗,技術人員通過與中國歷史文化專家合作和對實際演員的真實動作進行動態捕捉,再現了一些皇家生活場景。

建造思想

紫禁城的建造秉承“皇帝乃宇宙之中心”這一思想,並體現了皇帝的權威。這個巨大的宮殿群建成於 1420 年,占地面積超過 72公頃(178 英畝)。它包括成千上萬幢精美建築,珍藏著眾多歷史文物。現在,通過虛擬世界技術,您仍可體會到這個令人驚異的巨大空間散發出的威嚴之感。除了感受這一獨特奇觀,“虛擬紫禁城”還使您能夠認識其他用戶和大量有用的自動化角色,並進行交流。在探索“虛擬紫禁城”時,您可以選擇只觀看活動,也可以進行遊覽和參與活動,從而深入了解清代文化的重要內涵。

在提供引人注目的使人沉浸於內體驗的同時,“虛擬紫禁城”還提供了無與倫比的用於制訂遊覽北京故宮博物院(即紫禁城)計畫的方法。如果您有機會參觀故宮博物院,通過體驗“虛擬紫禁城”,您將可以更好地查找路線,了解所看到的這些宮殿以及其他事物的重要意義。

中國的歷史文化悠久而深遠,“虛擬紫禁城”只能展示其中可以訴說的眾多神奇的故事。這裡的探索將會激勵您詳細了解所遇到的事物,並促使您繼續返回至“虛擬紫禁城”去發現尚未體驗的事物。

這個被稱為“超越時空的紫禁城”的虛擬世界,藉助現代技術,立體地、精細地再現了故宮博物院這座滿載文化寶藏的寶庫,是技術與文化的完美結合。 IBM大中華區董事長周偉焜對記者說:“目前,在亞洲乃至世界上都沒有可以類比的項目。”他表示,“超越時空的紫禁城”是亞洲第一個在網際網路上展現如此龐大的歷史文化遺產的虛擬世界。

虛擬世界

在這裡,遊客可以像現實生活中遊覽故宮那樣,走過每一條遊覽線路,看到每一虛擬紫禁城內部處已開放的宮殿。而比現實中更方便、更吸引人的是,在虛擬世界中,遊客可以走進在現實中不能進入的宮殿,比如太和殿。據IBM大中華區首席技術總裁葉天正介紹,在項目設計時,他們充分考慮了每個進入紫禁城的遊客可能有的想法和行動。

遊客在進入虛擬世界時可選擇一個自己喜歡的身份,如官員、宮女、嬪妃、武士、太監等。參觀時既可跟隨一個導遊,也可自己隨意閒逛,或是自己做導遊帶領其他線上的遊客一起參觀。虛擬世界還設計了一些場景,比如皇帝批閱奏章、用膳,太監們逗蛐蛐、武士們練射箭等,遊客可以“冷眼旁觀”,也可參與其中,與人物比試一番。此外,遊客還能夠與其他遊客及一系列預設的人物進行交談互動。這種自主性、互動性,可謂是該項目與之前的一些“虛擬遊覽”或數位化遊覽最根本的區別。

學習功能

虛擬紫禁城除了娛樂外,還有學習的功能。許多珍貴的文物和建築附帶有額外信息,甚至是照片,可以幫助遊客更深入地了解它們的用途和建造過程,而要獲得這些信息,只需單擊滑鼠即可,方便快捷。甚至,遊客還可虛擬地“獲得”一個虛擬複製品,來認真把玩、研究。

“超越時空的紫禁城”虛擬世界,是故宮博物院信息化建設中的一個重要項目。發軔於十年前的故宮博物院信息化建設,目前已取得了一系列成果,“數字故宮”已經形成完整的架構,與實體的故宮緊密連線在一起。故宮博物院院長鄭欣淼表示,“讓沒有來過故宮的人們知道故宮,讓來到故宮的人們認識故宮,讓站在故宮展出的每件精美展品和每座宏偉建築前的觀眾,更多地了解它背後的歷史和文化”,是故宮博物院信息化建設的目標。虛擬紫禁城的“落成”,將為實現這一目標起到無可替代的作用。

如何玩虛擬紫禁城

下載虛擬紫禁城客戶端後進行安裝,註冊帳號或者以遊客的身份登錄,登錄後你可以選擇地圖來查看你要去的地方,或者使用它本身提供的導遊功能,來參觀和遊玩整個紫禁城。

探索

“虛擬紫禁城”提供多個工具來幫助您進行探索,當然,您個人的求知慾將始終起到最重要的作用。不要猶豫,快點在“虛擬紫禁城”中開始行程吧,尋找有趣的景點,同時

虛擬紫禁城遊戲截圖

單擊滑鼠,看看是否還提供了更多信息。

在遊覽期間,您在“虛擬紫禁城”中將呈現為一個化身形象。您的化身可以是身著清代服飾的多個人物之一。註冊用戶可以選擇任何可用的化身,將會保存選項以供日後訪問。

為幫助您在遊覽期間查找路線,地圖可以向您顯示當前位置和行程記錄,還可以幫助您找到有趣的可供探索的景點。您可以找到宏偉的殿堂、觀看生動的清代生活場景,甚至通過與計算機控制的角色進行互動參與一些可以藉機進行學習的活動。另一種極佳的探索方式就是與您的同伴一起在導遊的帶領下遊覽“虛擬紫禁城”。這些遊覽涉及大量有趣的主題,並且可以將您帶至有助於探索“紫禁城”的設計和使用這些重要主題的地點。

獲取信息

在探索期間,可以通過多種方式深入了解遇到的事物。大多數令人印象深刻的文物和建築物都具有額外信息,甚至照片,這有助於更深入地了解其用途和構造 - 如果可用,僅需單擊滑鼠即可獲得信息。為了幫助您更清楚地了解所選項的詳細信息,您可以虛擬地擁有它們的一件複製品。

保存並共享

在探索像“虛擬紫禁城”這樣大型景點時,您可能無法記住所有遇見的美好事物。就像您記住遊覽過的其他任何地點一樣,“虛擬紫禁城”的註冊用戶可以保存他們喜愛的照片、地點及各項。在保存之後,他們可以經常進行回顧,並與好友共享。茁壯成長的線上社區還提供了照片陳列室,根據您的選擇,可以向所有人展示在“虛擬紫禁城”中拍攝的照片。

如果您與好友共享體驗,那么遊覽“虛擬紫禁城”可能會帶來更多樂趣。您可以在剪貼簿中保留夥伴列表,並帶領他們遊覽您最喜愛的景點。

越南順化皇宮

除了中國的紫禁城外,在越南的古都順化,還有一座紫禁城,就是越南順化皇宮。順化紫禁城是越南末代王朝——新阮

王朝的皇宮,從1802年建成—1945年新。阮王朝滅亡的143年間,一直是皇家的居所。順化紫禁城仿照北京紫禁城的格局建造,宮外有護城河。皇宮設有四門,正門午門,和故宮午門一樣,建有雙闋。皇宮四門中,只有午門建有城樓。宮內模仿北京紫禁城,修造了太和殿、文明殿和勤政殿三大殿。宮內重要的宮殿、亭台樓閣和午門城樓都用琉璃瓦裝飾頂部,十分華美。皇宮內的許多宮殿都在戰爭中被毀,不過都已重建。皇宮內有皇帝處理政務的勤政殿,皇帝寢宮——乾成殿,皇后住的坤泰宮,太子居住的光明殿和嬪妃住的順輝院等。皇宮的園林和河流均勻的分布在宮殿各處。

相關刊物

《紫禁城》是故宮博物院主辦的知識性,普及性,藝術性雜誌。創刊1980年,承蒙讀者,作者厚愛,它曾以文精圖美,印製質量上乘等特色,在國內期刊市場上占據一席之地。

目前的《紫禁城》,已推出以下全新的6大版塊內容:

第一版塊:故宮視界

鎖定故宮的相關焦點話題,根據時間,背景需要,有側重有選擇的推出一組具有一定的衝擊力,讀者關心,愛讀的文章,內容主要突出“新”,“深”,“奇”,即反映有一定實效性的熱點問題,就有關特藏,建築,歷史疑案或其他容易引起讀者共鳴的話題,從同的角度進行廣泛,深入的討論,關注熱點,解讀疑點,表述觀點,挖掘文物背後的豐厚內涵,梳理相關時間的來龍去脈。

第二版塊:皇宮印象

發揮宮殿建築優勢,每期推出一組富有人文氣息和藝術感染力的攝影或繪畫作品,內容以圖為主,與讀者一起欣賞品評。

第三版塊:百萬珍藏

以故宮博物院百萬件收藏品為主體,以發掘出土的皇家文物,流散在外的宮廷收藏為補充,全方位,新視覺,展示文物實體,欣賞文物藝術,詮釋文物信息,講述文物故事。

第四版塊:家國天下

中國歷史悠久,文化代代傳承,帝王歷史和宮廷文化則是其中的主脈。本刊將以浩瀚的典籍,檔案等材料為依託,說舊事,重疑案,解秘聞,對有史跡,圖象資料可尋的任務和事件娓娓道來,最大限度地還原歷史的真實。

第五版塊:宮殿城池

以現存和考古發現的宮苑建築、遺址舊蹤為對象,結合文獻記載、傳說傳奇、親歷見聞、個人感悟等內容,以“大宮殿”、“大建築”的視角,挖掘與建築有關的歷史、哲學、美學、科學、傳說等豐厚內涵,展現中國宮殿、園囿建設藝術。

第六版快:鑑藏標準

戰士文物研究成果,談論文物分期斷代,講解文物真偽是非,回憶鑑定背後故事,連載專家鑑藏講座。廣泛涉獵與文物鑑定有關的學問、方法,滿足相關研究者、收藏者和愛好者的知識需求。

北京紫禁城影業公司

北京紫禁城影業公司成立於1997年,集影視策劃、製作、行銷為一體,是中國最具實力的大型專業影視製作公司。自成立以來,紫禁城影業公司的經營業績一直穩居中國電影生產企業的前列,國內票房過千萬的影片近二十部,其中多部影片票房居當年年度票房冠亞軍的地位,總票房超過5個億,影片還行銷到美國、日本、韓國、香港、台灣等多個國家和地區。紫禁城影業公司經過多年的實踐,已形成從策劃、拍攝、宣傳到影片發行及衍生產品的開拓等完整有效的一條龍運營機制,在同業公司中取得了驕人業績。

中國古代皇宮

| 名稱 | 朝代 | 位置 | 備註說明 |

|---|---|---|---|

| 阿房宮 | 秦朝 | 秦鹹陽城 | 是秦始皇在統一六國之後於渭河以南修建的豪華宮殿。 |

| 長樂宮 | 西漢 | 漢長安城 | 又稱東宮,與未央宮、建章宮同為漢代三宮,意為“長久快樂”。 |

| 未央宮 | 西漢 | 漢時稱西宮,是中國歷史上存在時間最長的宮殿。 | |

| 建章宮 | 西漢 | 漢武帝在位時為顯示大漢的國威和富足所建,規模比未央宮還大。 | |

| 東漢南北宮 | 東漢 | 漢洛陽城 | |

| 太極宮 | 唐朝 | 唐長安城 | 隋稱大興宮,是初唐政事的中心,貞觀之治的政令皆由此發出。 |

| 大明宮 | 唐朝 | 唐朝帝王大都居住在這裡,被作為國家統治中心歷時二百餘年。 | |

| 興慶宮 | 唐朝 | 唐長安城三大宮殿群之一,總面積是北京故宮面積的近兩倍。 | |

| 北宋皇宮遺址 | 北宋 | 汴京 | 原為唐宣武節度使衙,後梁建為宮城,宋太祖即位不久後擴建。 |

| 南宋皇宮遺址 | 南宋 | 臨安 | 在北宋杭州州治基礎擴建而成的,當時也被稱為“大內”。 |

| 隆福宮 | 元朝 | 元大都 | |

| 興聖宮 | 元朝 | ||

| 南京明故宮 | 明朝 | 南京 | 是北京故宮的藍本,是南京歷史上第一個全國統一王朝的皇宮。 |

| 紫禁城 | 明朝、清朝 | 北京 | 明、清兩代的皇宮,也是當今世界上現存規模最大的古代宮殿群。 |

| 瀋陽故宮 | 清朝 | 瀋陽 | 又稱盛京皇宮,是滿族人建立清政權的早期皇宮。 |

![紫禁城[北京紫禁城] 紫禁城[北京紫禁城]](/img/d/bd8/nBnauM3X0gDN2ATO0czM0YDO0UTM5UjN2QDN2ADMwAjMwIzL3MzLwEzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)