詞意界定

素三彩花蟲草盤

素三彩花蟲草盤“素三彩”中的“素”可以歸結為兩種含意:一種為該器使用“素胎”(又稱“素燒胎”)燒制。“素胎”是陶瓷生坯沒有上釉前預燒的胎,它既可增強坯體機械強度,使其在搬運時不容易損壞,又可在上彩釉時不會因浸濕坯體而導致坼裂。出於以上原因,該工藝在陶瓷製作中經常使用。另一種是古代有“紅為葷色,非紅為素色”之說,該器所用色釉以“素色”為主,故名。

三彩所指顏色

古人云:“黑白等地而繪綠黃紫三色花者謂之素三彩,以黑地為最貴,亦有淺黃、淺綠等地而花則黃綠較深者。亦有間露白地者,茄紫為地殆稍罕見,有則花僅綠黃二色耳,殆合地統計為三色也。綠套綠、黃套黃,於淺深中

素三彩

素三彩滿清康熙一朝之素三彩器極富盛名,對於成化、正德之三彩和嘉靖、萬曆色地重疊工藝多有繼承,但又發明素胎上刻劃出紋飾輪線,繪以圖畫,塗以釉彩,其工藝標新立異,品種豐富多樣,質樸雅潔,黃色地、紫色地、米色地、虎皮釉等反覆交替使用,變化莫測而頗具匠心。黃地紫綠龍紋碗,承繼萬曆所創之官品,延燒至今,以康熙制器最為精緻,白地素三彩牡丹暗龍碗與白地素三彩三多紋暗龍大盤皆創自康熙時期,其造型莊重,胎細全潔,外壁刻龍施彩,色彩艷麗,層次分明,工藝甚為講究,乃康熙素三彩器之精品。墨地素三彩天圓地方瓶當屬素三彩之佼佼者,型制中包含古人對天地理論之領悟,且製造時先塗綠釉,再施墨彩,即為墨地,再以深紫之筆白描花卉鳥獸、荷蓮等圖,填繪黃綠紫白各色,方式一器,工藝繁縟之極,故後世殊不敢仿。民國時期,墨地素三彩器多為歐美諸國所奪,令國人所憾。

素三彩器在康雍之前較多,以後各朝少有燒造,清末民國多有仿製,終無法與真品相媲美。

早期發展

暗刻素三彩花果紋盤

暗刻素三彩花果紋盤中國唐代出現一種盛名海內外的先燒制素胎,然後掛低溫色釉重新入窯再次燒制的陶胎低溫色釉器。由於該器主要使用黃、綠、白三色,民國時期人們開始簡稱為“唐三彩”。隨後又逐漸出現例如“遼三彩”、“宋三彩”、“明三彩”及“清三彩”等不同時期同類製品的專有名詞。假如比照“清素三彩”特徵看,有些唐三彩稱作“唐素三彩”也不為過。如此說來,素三彩的早期發展應至少追溯到唐朝。

素三彩採用的刻劃天才的工藝和唐三彩有承襲關係。明代早期官窯曾生產過一些刻劃天才的雙彩器,成熟的素三彩是在明正德出現的。

製作步驟

a.瓷胎上刻劃紋飾並高溫燒成素胎。

素三彩

素三彩c.花紋中填色並第二次入窯低溫燒就。

除正德外,嘉靖、萬曆也生產過一些素三彩。

清康熙時,素三彩得到很大發展,有衍生出許多新的品種:

白地三彩——是釉下三彩,以素白器為底,劃出紋飾後繪黃、綠、紫三彩圖案,外罩白釉。圖飾有花紋、三果、雲龍等。白地三彩的釉面平潤,胎體細膩,釉澀鮮艷,尤以嫩如春水的淺綠色最為動人。

色地三彩——在胎上刻劃紋飾後加彩,地有黃、綠、米、紫諸色。釉面硬度高,肥厚而有光暈,紋飾層次分明。色地三彩器物以大瓶、大罐、大盤、香薰等陳設瓷為多。有一種黃地紫綠衫,以盤為主,外壁繪三彩葡萄、雲鶴、朵花、蟠縭,盤內劃龍紋並填紫綠衫。底有青花或紫釉題款,款上罩黃釉。這種盤整個清代都在生產。

墨地三彩——地釉先施綠釉再施黑釉,問世以紫黑釉勾勒再填黃、綠、紫、白色。有的在墨地開光中繪白地三彩。墨地三彩稀如晨星,民初多有仿製。

虎皮三彩——以黃、綠、紫三彩相間點染成虎皮狀斑塊,釉面光亮變幻。器物有盤、碗及福祿壽三星。均胎骨緻密沉重。清末民初有仿製。

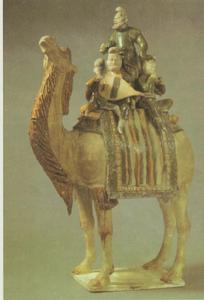

三彩瓷塑——類唐三彩俑,將雕塑和釉彩結合起來,有仙佛、禽獸、鬼怪及福祿壽字壺均胎質堅緻,造型生動。三彩康熙已很少生產,晚清光緒及民國初出現過一些仿製品,也相當精美。

明代製品

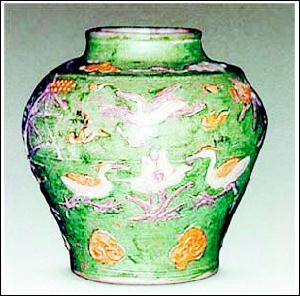

素三彩堆塑蘆雁紋罐

素三彩堆塑蘆雁紋罐景德鎮御廠在永樂宣德時期已經開始燒制各種簡單的低溫複合彩釉瓷,色釉多為兩種,通常不叫“素三彩”,而稱“綠地醬彩”或“黃地綠彩”等,造型也主要以碗、盤、壺等日用品為主。類似製品直到成化時期依然大量製作。為清晰表現繪畫圖案,器身基本都使用錐刻紋做分界線。因燒制工藝尚不嫻熟,使用三種以上色釉的製品相對較少。

成化素三彩鴨熏是明朝的典型素三彩製品之一,由黃、綠、褐、墨綠、孔雀藍等多種彩釉組合而成。隨後,素三彩瓷在嘉萬時期繼續製作,只是鬥彩、五彩等釉上彩的規模不斷擴大,導致素三彩製作相對減少。

御廠還製作過大量的“法花”器,又稱“法華”、“琺花”等。該類器物同以上素三彩一樣,也是先經過高溫燒製成素胎,然後填塗孔雀藍、黃、綠、紫、白等色釉裝飾,再低溫燒制。不論從工藝流程還是原材料來看,它們都應歸結為素三彩範疇內,只是因為日常生活中人們過於強調其色彩,才稱其為“法花”,顯得與“素三彩”無直接關係了。

清代特徵

素三彩龍紋盤

素三彩龍紋盤與明代製品相比,清代御廠製作更趨細緻、複雜化。清初部分素三彩瓷逐漸使用黑彩勾勒代替以往的雕刻劃線,使畫面精緻許多,這種變化應是御廠制瓷者借鑑當時五彩瓷繪畫總結改進的結果。因此,清代素三彩製品更加多種多樣,既有延續明御廠傳統、使用雕刻紋做分界線的,也有雕紋刻畫與其他色釉圖案互不干涉、相互並存的。這裡需要提及的是不少康熙素三彩製品中白釉都表現出不同程度的牙黃色調,據說是因為燒制不理想,才使白釉沒有達到預期的理想效果。

創新素三彩

康熙時期,御廠出現一種使用黑彩勾勒輪廓的新素三彩,極可能是制瓷者借鑑當時五彩瓷繪畫風格所得的創新品種。清代素三彩的最大變革莫過於御廠工匠在製作傳統素三彩時積極引用新興的粉彩,研製出素三彩與粉彩的組合器。該類器物甚至使用到胭脂紅(即葷色),使“素三彩”更加名不符實了。

三彩俑

三彩俑滿清康熙一朝之素三彩器極富盛名,對於成化、正德之三彩和嘉靖、萬曆色地重疊工藝多有繼承,但又發明素胎上刻劃出紋飾輪線,繪以圖畫,塗以釉彩,其工藝標新立異,品種豐富多樣,質樸雅潔,黃色地、紫色地、米色地、虎皮釉等反覆交替使用,變化莫測而頗具匠心。黃地紫綠龍紋碗,承繼萬曆所創之官品,以康熙制器最為精緻,白地素三彩牡丹暗龍碗與白地素三彩三多紋暗龍大盤皆創自康熙時期,其造型莊重,胎細全潔,外壁刻龍施彩,色彩艷麗,層次分明,工藝甚為講究,乃康熙素三彩器之精品。墨地素三彩天圓地方瓶當屬素三彩之佼佼者,型制中包含古人對天地理論之領悟,且製造時先塗綠釉,再施墨彩,即為墨地,再以深紫之筆白描花卉鳥獸、荷蓮等圖,填繪黃綠紫白各色,方式一器,工藝繁縟之極,故後世殊不敢仿。民國時期,墨地素三彩器多為歐美諸國所奪,令國人所憾。素三彩器在康雍之前較多,以後各朝少有燒造,清末民國多有仿製,終無法與真品相媲美。

與五彩、鬥彩的區別

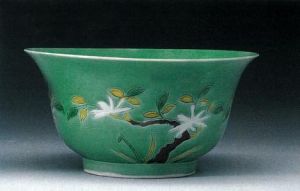

素三彩海獸紋碗

素三彩海獸紋碗明清三彩瓷的演變,可以看出它在明初永宣御廠中慢慢發展壯大,至成化時期形成較大規模。隨後,鬥彩、五彩瓷的創新普及令其一度失去優勢。清初康熙御廠製作又令其出現高潮,雍正時期甚至與其他新興彩瓷工藝結合創新。在各種陶瓷工藝不斷前進的歷史舞台中,“素三彩”也在幾度沉浮中逐步改革更新。

康熙時期素三彩

素三彩在中國制瓷史上到發展頂峰的時候是從明代到清代。康熙時期,御廠出現了使用黑彩勾勒輪廓的新素三彩,很有可能是制瓷者借鑑當時五彩瓷繪畫風格所得的創新品種。清代素三彩的最大變革是御廠工匠在製作傳統素三彩時積極引用新興的粉彩,研製出素三彩與粉彩的組合器。該類器物甚至使用到胭脂紅(即葷色),使“素三彩”更加名不符實了。在此時期,素三彩不僅在器物的數量大大超過了以往任何一個時代,而且在器物造型、裝飾技法、圖案紋樣及色彩的變化上都獲得了空前絕後的成就。與明代製品相比,清代御廠製作更趨細緻、複雜化。清初部分素三彩瓷逐漸使用黑彩勾勒代替以往的雕刻劃線,使畫面精緻許多,這種變化應是御廠制瓷者借鑑當時五彩瓷繪畫總結改進的結果。因此,清代素三彩製品更加多種多樣,既有延續明御廠傳統、使用雕刻紋做分界線的,也有雕紋刻畫與其他色釉圖案互不干涉、相互並存的。這裡需要提及的是不少康熙素三彩製品中白釉都表現出不同程度的牙黃色調,據說是因為燒制不理想,才使白釉沒有達到預期的理想效果。

滿清康熙一朝之素三彩器極富盛名,對於成化、正德之三彩和嘉靖、萬曆色地重疊工藝多有繼承,但又發明素胎上刻劃出紋飾輪線,繪以圖畫,塗以釉彩,其工藝標新立異,品種豐富多樣,質樸雅潔,黃色地、紫色地、米色地、虎皮釉等反覆交替使用,變化莫測而頗具匠心。黃地紫綠龍紋碗,承繼萬曆所創之官品,以康熙制器最為精緻,白地素三彩牡丹暗龍碗與白地素三彩三多紋暗龍大盤皆創自康熙時期,其造型莊重,胎細全潔,外壁刻龍施彩,色彩艷麗,層次分明,工藝甚為講究,乃康熙素三彩器之精品。墨地素三彩天圓地方瓶當屬素三彩之佼佼者,型制中包含古人對天地理論之領悟,且製造時先塗綠釉,再施墨彩,即為墨地,再以深紫之筆白描花卉鳥獸、荷蓮等圖,填繪黃綠紫白各色,方式一器,工藝繁縟之極,故後世殊不敢仿。民國時期,墨地素三彩器多為歐美諸國所奪,令國人所憾。素三彩器在康雍之前較多,以後各朝少有燒造,清末民國多有仿製,終無法與真品相媲美。

◆器型

康熙時期素三彩品種繁多,既有日常所用的盤、攢盤、碗、盞托等,也有陳設瓷瓶,還有供奉用瓷如爐、觀音、財神、童子、壽星等,及文房四寶如硯台、筆洗等。除此之外,獅子形瓷塑與鸚鵡瓷塑也為當時所常見。

◆胎釉

康熙時期素三彩器官窯產品製作精細,其胎體和這個朝代的其他陶瓷一樣,同樣具有潔白如玉、釉質光潤的特點。

◆紋飾

康熙素三彩紋飾以龍、鳳、花果、蝴蝶、花卉、人物多為見。多為大塊塗抹,花卉為主,間飾飛舞的蝴蝶,並加暗刻龍紋,極為清新雅致。

◆款識

康熙時期素三彩款識署有“大清康熙年制”以及乾支款加“中和堂”款的,堂名款有“玉海棠制”款等。

◆彩繪

有白、黃、綠、紫、墨、米、虎皮斑等各種色地,水綠淺淡,鵝黃勻潤,蜜蠟黃細膩,茄皮紫濃不一。後仿品的色調不是過深就是過淺,而且紫、綠兩色灰暗不明,厚膩不勻。