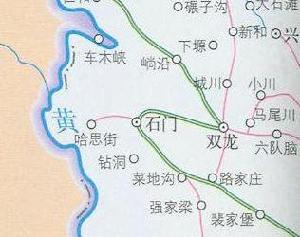

靖遠縣石門鄉

甘肅省白銀市靖遠縣石門鄉

甘肅省白銀市靖遠縣石門鄉石門鄉位於甘肅省靖遠縣西北部,距縣城86公里,地處哈思山山麓兩側,境內山大溝深,居住分散,交通不便,農業生產條件較差,是靖遠縣貧困鄉之一。石門鄉轄10個行政村,64個社,3767戶,15561人,其中勞動力9013人,是一個水旱地區並存的貧困鄉,乾旱山區村五個村有1177戶,4681人,占石門鄉總人口的28%。農業生產主要以小麥、糜子、穀子、洋芋、小雜糧等為主,受自然條件的制約,山區村是十年九旱,糧食生產低而不穩。2005糧食產量229萬公斤,農民人均純收入1588元。

歷史沿革

鄉政府駐地上川口有一石峴,似門形,故得石門川之稱。解放前屬石門鄉公所管轄,解放後建政為靖遠縣第四區區公所。1958年成立石門公社。1963年改為石門小公社,屬川口區公所轄。1968年恢復石門公社,1983年體制改革時設立石門鄉人民政府至今。

地理環境

石門鄉總面積414.7平方公里。總耕地面積4.6萬畝,其中水地1.3萬畝,旱地3.3萬畝,屬純乾旱地區。境內地形呈三角形,東南高,西北低,最高海拔3017米,最低海拔1500米。年降水量230毫米,且分布不均勻,年均氣溫10.6℃,無霜期200天。哈思山縱貫東西,有天然林2.8萬畝,泉水19處。黃河自茨灘蓆子水入境,至安韋小紅道,蜿蜓40多公里,沿河有提灌工程21處。獨特的自然地理環境為發展特色農業提供了優越條件。

小口大棗

小口大棗礦產資源豐富,金、重晶石、石膏、煤等品位較好,儲量較大。地方名優特產哈思梨、小口大棗、鴿子魚、羔羊肉聞名遐邇,歷代為皇室貢品。哈思梨果質細膩、香脆甜潤、切面隔夜色澤不變、鮮嫩如初;小口大棗肉質厚實、富含多種維生素,為滋補養生之佳品,曾多次在甘肅省、白銀市及中國食品展覽會上獲獎,已獲國家“A”級綠色食品認證。哈思山省級自然保護區氣候涼爽,林草豐茂,泉水礦物質富集,生長著柴胡、麻黃、益母草、蒲公英、黃苓、桔梗、防風、薄荷、甘草等數十種中草藥,羔羊食用藥草,飲用泉水,肉質鮮美,肌理細膩,骨肉勻稱,入口滑嫩細軟,肥而不膩,無膳味,有獨特的藥膳滋補作用。鴿子魚盛產於石門,歷史悠久,早在明代成為皇室的貢品,是一道味美質嫩的佳饈。其肉細膩白嫩具有提氣補虛、滋陽補腎的功能,是老弱病殘的滋補佳品。

基礎設施

石門鄉有國小學校10所,在校學生2137人,專職教師152人,有獨立中學1所,初級中學3所,在校學生870人,專職教師64人。石門鄉有衛生院1個,有病床4個,醫生6人,村級合作醫療定點機構30個。

經濟發展

羊羔

羊羔名勝古蹟

石門為古漢唐絲路之要地,哈思堡為“絲綢之路”上的重要驛站。境內有索橋烽燧,馬台漢墓、廟山山漢墓、三角城遺址、三官殿古建築等等,都列為靖遠縣級文物保護單位。哈思山,峰巒層列,岩壑橫峙,松柏叢茂,鳥獸蕃蔗,積雪冬夏不消,遙望青嵐素霧亦一方之名勝地,為靖遠八景“雪嶺堆銀”之一,現已列入甘肅省級自然保護區、省級森林公園,是休閒、避暑、旅遊之佳地。

歙縣石門鄉

安徽省黃山市歙縣石門鄉

安徽省黃山市歙縣石門鄉石門鄉位於安徽省歙縣南麓深山區,東鄰長陔鄉,南鄰獅石鄉,西鄰休寧鄭灣鄉,北與王村鎮接壤。距黃山市政府所在屯溪18公里,距歙縣縣城45公里。轄石門、躍光、嶺後、青峰4個行政村、21個村民小組,1298戶、4536人。總面積47平方公里,有耕地42.7公頃。

自然特徵

石門鄉地處旌溪上游,境內山嶺連綿起伏,石門鄉境內最高海拔1208米,石門鄉地處亞熱帶,四季分明,雨量充沛,年降雨量在2000毫米,屬雷電區,無露期220天左右。年最高溫度38攝氏度,最低溫度零下8攝氏度,平均在17攝氏度左右,年降水量在1800mm 。土質多為黃沙土和烏沙土。

資源特點

石門鄉資源較為豐富。有中、高產茶園3421畝,年產茶葉80噸,其中名優茶(毛峰、龍井)20噸;毛竹和木材是石門鄉特色產業,石門鄉有毛竹15000畝,毛竹蓄存量達180萬根,年產冬、春(鮮)筍及乾筍1000噸,被安徽省林業廳命名為“安徽竹鄉”;森林(用材林)面積1000公頃,安徽省有名的國有石門林場就座落在石門鄉境內;元明時期向朱元璋建議“高築牆、廣積糧、緩稱王”三策的著名學者、政治家朱升昔日辭官隱居於石門村,講學不倦,曾建有朱家祠堂,並有朱元璋親筆提匾“梅花初月”,故名“武封樓”。

毛竹

毛竹石門鄉境內交通方便,有柏油路直達市區,且各行政村村村通公路;村村通程控電話;農電網改造已經完成;石門鄉80%的農戶已用上安全衛生的引水自來水。

經濟發展

農民收入來源於種植業(茶葉等)和手工竹編業(編竹蓆)。其次是外出務工收入。主要企業為木材加工、竹業加工、茶葉加工,年產值922萬元。各村通公路、電話、自來水。2004年農村經濟總收入達1165萬元,農民人均收入達到2210元,石門鄉財政收入22萬元,農業總產值724萬元(現價)。

臨安市石門鄉

浙江省杭州市臨安市石門鄉

浙江省杭州市臨安市石門鄉石門鄉位於浙江省臨安市城北152公里處,地處天目山北脈,駐地海拔230米,東臨橫畈、餘杭市,北接安吉縣,西接臨目鄉,南連高虹、楊嶺。氣候涼爽宜人,擁有奇特壯麗的金錢松群。

歷史沿革

石門鄉以駐地得名,原名龍門公社,因與富陽龍門鎮同名,後改名石門。1949年建石門鄉,1956年併入長樂鄉,1958年屬橫畈公社,1961年建立龍門公社,1981年9月更名為石門公社。1984年更稱石門鄉。

基礎設施

1978年,龍上村通自來水,1984年石門鄉各村通自來水。1982年,建成石門鄉竹筍罐頭廠。1995年,澆通大王嶺至石門村油路;鄉人民政府騰出辦公樓作學校宿舍。1996年,實現程控電話併網使用,同年底郵電大樓交付使用;利用獨特的地形氣候條件,試種高山蔬菜142畝,1998年發展到1304畝;開發名優茶,天目石門雲片獲臨安市名茶評比特等獎,1997年獲浙江省一類名茶。1997年,鄉有線電視實現聯網。1998年,與交通局合作,澆築石門至汪家塢、石門至龍上油路,對林家塘至石路村公路進行接養修復;林家塘村革命烈士紀念碑揭碑,成為又一愛國主義教育基地;汪家塢村私人投資200餘萬元建成水電站。

長瓜

長瓜石門鄉地勢高,氣候涼爽,適宜高山蔬菜的生長。在臨安市農業部門的幫助和鄉黨委政府的重視下,種植高山蔬菜,品種繁多,有番茄、四季豆、長瓜等,到1998年已達1304畝,發展勢頭迅猛,並與上海等蔬菜公司建立起銷售網路,成為農民的又一經濟成長點。木粉是制膠木製品、蚊香等的重要材料。竹屑、木屑等原料通過水流衝擊水輪撞擊成粉狀物,曬乾後用其加工成電源插座、開關等,運銷江蘇宜興、溫州柳市等。石門鄉1967年就建立膠木粉廠,成為石門鄉一大經濟來源。

名勝古蹟

1997年,石門鄉龍上村舉行英雄紀念碑揭碑儀式,號召石門鄉黨員幹部、青年學生、人民民眾向救火英雄羅樹林學習。1998年,井家塘村為犧牲在此的新四軍立革命英雄紀念碑。兩座紀念碑形成愛國主義教育基地,每年清明前後,都要組織在校學生祭掃烈士墓,緬懷英雄事跡,頌揚愛國主義精神。

模範村莊

龍上村位於石門鄉中部,龍上村有5個村民小組,154戶,551人,人均耕地面積0.4畝,人均山林面積20畝,是典型的山區村。1986年,被正式確定為中國農村社會經濟調查固定觀察點,直接向中央提供農村社會經濟的數據與資料,為觀察浙江省10個點之一,也是杭州地區唯一固定觀察點。每年,臨安市農村經濟委員會組織人員進駐龍上村對50戶農戶進行實地跟蹤調研。已連續14年向中央提供大量詳實、可靠數據,為中央巨觀決策提供依據。對中國農村固定觀察點的跟蹤調查將保持50年不變。

石門鄉

石門鄉羅樹林(1957~1986),龍上村人。1986年3月6日,龍上村村長羅樹林在撲救山林火災中英勇犧牲。當時,離羅樹林撲滅地300米遠的地方就是茶園,完全可以撤退,可是羅樹林卻義無反顧地堅持救火。羅樹林就是這樣一位平凡而又優秀的共產黨員。

當地習俗

每年春節過後,農民自發組織、製成活龍活現的馬頭、魚頭,每燈長約15米,每人一燈,十人一組,形成燈群。正月過後,開始迎行,一路浩浩蕩蕩,至正月十八結束。

威寧縣石門鄉

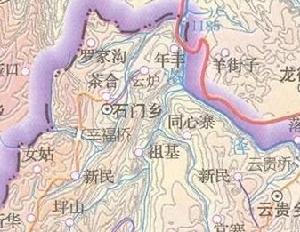

貴州省畢節市威寧縣石門鄉

貴州省畢節市威寧縣石門鄉石門鄉地處貴州省威寧縣西北部,距縣城14公里。東與雲貴龍街兩鄉鎮接壤,南與黑土河相依,西與昭通市昭陽區毗鄰,北與彝良縣的熊家溝和洛澤河為界。石門鄉總面積149平方公里,轄14個行政村,87個村民組。人口1.33萬,其中彝、苗、回、布依等民族占27%。有煤、鉛鋅礦。產生漆、核桃。畜牧業以養牛、羊為主。有國小10所。鄉人民政府駐地石門坎,在草海鎮西北65公里,模洛河西岸。有公路接大煙公路。

歷史沿革

1949年為雲爐鄉。1953年析設石門、雲爐、女姑鄉。1958年撤鄉併入中水公社。1963年析建石門、雲爐、女姑公社。1984年公社改鄉。1991年合併置石門鄉。

地理環境

石門鄉

石門鄉經濟發展

石門鄉種植業以玉米、洋芋、大豆為主,年農作物播種面積近4萬畝。中藥材資源豐富,有野生的天麻、半夏、三七、紅豆彬等中藥材,產量豐富。養殖業以養殖豬、雞、牛、羊等畜禽為主,年大牲畜存欄3700餘頭,豬存欄5800餘頭,山羊存欄9800餘只,畜牧業發展潛力大。還有豐富的煤炭及鉛鋅礦資源,轄區內無煙煤分布廣泛,煤帶長約18公里,有在建煤炭企業2家,有鉛鋅礦企業8家。

文化事業

石門鄉石門坎基督教福音堂

石門鄉石門坎基督教福音堂聞喜縣石門鄉

山西省運城市聞喜縣石門鄉

山西省運城市聞喜縣石門鄉石門鄉位於山西省聞喜縣東南端,地處中條山腹地,是聞喜縣唯一的一個純山區鄉,東與絳縣接壤,南和垣曲相連,西同夏縣毗鄰,聞垣二級公路經店上村、後交村、石門村、玉坡村至垣曲縣城。聞喜縣轄鄉。1958年建石門公社,1984年建鄉。位於聞喜縣境東南部中條山腹地,距縣城42公里。石門鄉轄石門、劉家莊、白家灘、後川、後交、玉坡、青山、西坪、橫橙、占上10個行政村,87個居民組,98個居住點,1993戶,8206人。聞喜縣城通坦曲縣公路過境。

地理環境

石門鄉總面積174.4平方公里,其中天然林7萬畝,人工林9萬畝,退耕還林地6000畝,耕地9000畝。境內分布有1040個山頭,主要有湯王山、雞子山、黃石山、石羊山、梯子山等,其中湯王山為聞喜縣最高峰,海拔1572米,又名景山,傳說是湯王屯兵之地,山溝480個,溪流246條,主要有店上河、毫清河、板澗河、十八河、沙金河五大流域。

自然資源

核桃

核桃鄉鎮名人

李天勇,男,1942年7月出生,聞喜縣石門鄉後川梁家莊村人,1967年8月參加工作,中共黨員,大學文化程度,副研究員,歷任中共山西省紀律檢查委員會派駐山西省土地管理局紀檢組長、局黨組織成員,中共山西省土地局機關黨委書記。

名勝古蹟

湯王山位於中條山麓聞喜縣的石門鄉境內,海拔1752米,古名條山、景山,夏末桀帝無道,民不聊生,人們紛紛投奔成湯,成湯遂紮寨此山,歷經七年的休養生息,操練兵馬,於公元前1711年,在此發兵出征伐桀,滅夏建商,建立中國歷史上第一個奴隸制國家,後人為紀念這位明君,便在當年成湯營寨觀星台上始建廟於祭祀,改景山為湯王山。湯王山是商湯文化、晉郭璞勘輿文化的發祥地,縱觀華夏五千年的文明史,莫過於堯、舜、禹、湯,而以商湯文化為主題的文物古蹟景區,以其獨有的商湯文化古蹟堪稱黃河根祖文化旅遊資源之絕品。

金谿縣石門鄉

江西省撫州市金谿縣石門鄉

江西省撫州市金谿縣石門鄉石門鄉地處江西省金谿縣東南部,距縣城21公里,東與左坊鎮相鄰,南與南城徐家接壤,西與臨川鵬田鄉、青泥鎮隔河相望,北與琅琚鎮相連,撫河穿境而過,東西寬3.6公里,南北長21.2公里,總面積94.18平方公里,耕地面積17206畝,山林面積13萬畝。石門鄉轄石門村,里莊村,公塘村,下彭村,武廣村,白沿村,鄒家村,靖思村,東京村,長興村10個行政村,44個自然村,79個村小組,石門鄉農業人口總數12197人。石門物產富饒,資源豐富,特色農業獨具魅力。現有糧食、西瓜、蜜桔、蜜梨、板粟、黃梔子、蔬菜。

唐縣石門鄉

河北省保定市唐縣石門鄉

河北省保定市唐縣石門鄉石門鄉位於河北省唐縣縣城西北42公里處(交通距離55公里),北鄰淶源縣馬莊鄉,西鄰阜平縣台峪鄉,南鄰曲陽縣范家莊鄉,東鄰上葦鄉。石門鄉地處大茂山腳下,石門鄉西北之邊界線,是唐縣與淶源縣、阜平縣邊界,亦是北宋時代與契丹之邊界。1990年轄42個自然村,劃分10個村委會,總面積93平方公里,2020戶,7721人,工農業總產值255萬元,年人均收入264元。

歷史沿革

抗日戰爭時期,這裡是抗日根據地,八路軍的軍區醫院、兵工廠,曾駐本鄉虎峪村,著名的神仙山保衛戰就是在這裡發生。1947年實行土地改革,1953年建石門鄉,屬第二區。1956年實現合作化,1958年建石門管理區屬軍城公社,1961年建石門公社,1984年改建石門鄉。

經濟發展

砂石公路

砂石公路基礎設施

文教衛生事業不斷發展,1990年有鄉辦中學1所,國小12所,鄉辦衛生院1所,村辦衛生室9所,個體診所3所,共有醫療技術人員20人。這裡交通不太方便,1990年僅有砂石公路通往軍城與唐川公路銜接。春、秋、冬三季有客車通保定,夏季公路常遭雨毀。

南召縣石門鄉

河南省南陽市南召縣石門鄉

河南省南陽市南召縣石門鄉石門鄉位於河南省南召縣東南部,距縣城30公里,東與皇路店鎮交界,西與南河店鎮為鄰,南與臥龍區小寨鄉接壤,北部緊連鴨河口水庫,界連一區一庫三鄉鎮,是南召縣的“南大門”。境內地勢西北高,東南低。最高海拔493米,屬淺山丘陵區。石門鄉轄20個行政村,264個村民小組,8176戶,30673人,其中農業人口29600人,少數民族有滿、回、蒙古等族。石門鄉總面積122平方公里,有耕地36015畝,主要種植小麥、水稻、花生、玉米、紅薯等農作物。

主要優勢

石門鄉交通便利,S333公路自東南向西北穿境而過,與焦枝鐵路、312國道、豫02線交匯貫通,5條鄉村公路連通20個村,實現村村通車,境內無線通訊無盲區,有線通訊連各戶,電力資源充足,水利資源豐富,沿鴨河口水庫有水岸線17.5公里,可供開發利用水面萬餘畝。石門鄉植被覆蓋率高,有松樹6萬畝,柞坡3萬畝。對庫區山、水、田、林路進行了綜合治理,把庫區建成了集旅遊、觀光、高效農業為一體的綠色食品基地。

經濟發展

2007年石門鄉按照“部門工作創一流,整體工作晉位次”的工作思路,圍繞工業大發展、農業大突破和集鎮大改觀的目標,以人為本,堅定信心,真抓實幹,務實拼搏,推動石門鄉經濟社會各項事業取得又好又快發展。

鹿業養殖

鹿業養殖工業經濟實現突破。按照“抓基礎、找線索、上大個”的工業經濟發展思路,進一步解放思想,繼續擴大開放,積極應對工業劣勢,想方設法,著力發展,推動石門鄉新上項目10個,其中投資在500萬以上的大個項目4個,分別是總投資2000萬元已完成1000畝征地任務的中韓鹿業養殖項目,總投資2000萬元已簽訂框架契約的澳大利亞風情小鎮建設項目,總投資1500萬元已完成部分征地任務的萬家園地溫空調項目和投資500萬元已達成意向的鈣業綜合開發項目。

社會事業

“三村”建設再創佳績。適時調整思路,積極確立“完善提高文明新村、著力建設移民新村、積極打造特色經濟專業村”的三村建設發展方向,累計完成350萬元,建設村部一座,發展“三位一體”沼氣120家,硬化水泥主幹道路4000米配套文化廣場3處等,鞏固提高了文明新村4個、特色經濟專業村8個,新建黨莊、張溝文明新村2個、特色經濟專業村2個,並高標準重點建設了石門移民新村。

新建的民居

新建的民居社會大局保持穩定。積極化解各類矛盾,重點從源頭上制止,確保全年無發生重大信訪案件。嚴格落實社會治安綜合治理各項制度,成功召開了“平安村”建設和“無邪教”創建工作現場會,保持省、市社會治安綜合治理工作先進勢頭。認真排查,加強整改,有效確保了各條戰線上的生產安全。

與此同時,人口和計畫生育工作紮實開展,運行良好。科技、教育、文化、衛生等工作統籌推進,協調發展。

隆回縣石門鄉

湖南省邵陽市隆回縣石門鄉

湖南省邵陽市隆回縣石門鄉石門鄉面積79.03平方公里,共轄42個村,445個村民小組,總人口3.8萬人。石門鄉資源豐富,尤其是水資源,2006年招商引資350多萬元,新建了紅旗電站,現已竣工發電,總裝機台數3台,裝機容量1200kv;2004年4月引進了500萬元,成立了紙業有限公司,日產高檔辦公用紙4噸,計15萬元,年產1460噸,計收入584萬元,每年上繳稅款30萬元以上;石門水泥廠位於石門村、大塘坑村、長山村等村的交界之處,生產的“湘霸”牌水泥譽滿全中國;得天酒業公司於2007年4月落戶,並正式運作投產,現已生產出鼎盛、金橋、富康系列酒投放市場。

懷化市石門鄉

石門鄉屬湖南省懷化市轄鄉。1958年改石門公社,1984年復名石門鄉。位於城東北郊,距城區8公里。面積80.9平方公里,人口2.1萬。鄉政府駐石門。湘黔鐵路和1802省道貫穿鄉境。轄清水井、山下、岩添、陽塘、月塘、犁頭園、犀牛、坨院、金海、四方田、塘底、大橋、板山、雙村、新街15個村委會。盛產油料、煤炭,為市水稻和油料重要產區。名勝古蹟有烽火台、望江閣、擂鼓岩。

旬陽縣石門鄉

陝西省安康市旬陽縣石門鄉

陝西省安康市旬陽縣石門鄉石門鄉位於陝西省巴山北麓,旬陽縣南端,東與旬陽縣赤岩鎮、銅錢關鄉相接,南與陝西省平利縣、湖北省竹谿縣相臨,西與安康市壩河鄉、旬陽縣桂花鄉相連,北與旬陽縣神河鎮接壤。國土總面積135平方公里,轄12個行政村,80個村民小組,總人口12685人。鄉政府設在諶家院。

歷史沿革

1984年7月,人民公社更名為鄉,調整後改稱為白廟、石門、樓房鄉;1996年10月撤區並鄉後,將白廟、石門、樓房三鄉合併為石門鄉,轄43個村民委員會,144個村民小組;1998年1月調整為19個村民委員會;2001年9月調整為12個村民委員會,80個村民小組。

地理環境

石門鄉

石門鄉人口情況

石門鄉人口以漢族為主,占總人口的99.9%,僅有1戶滿族4人。人口自然增長率連年出現負增長,人口總量大幅下降。1998年石門鄉3166戶,13098人,2003年下降至3159戶,12685人,5年時間人口總量下降了10.3%。人口密度為94人/平方公里。2000年11月1日第五次全中國人口普查統計,石門鄉12894人,男6695人,女6199人,男女性別比例為108:100;共有勞動力7131人。

優勢資源

石門地形複雜,氣候溫和,雨量充沛,植被複雜多樣,適宜各種動植特繁衍生長。全鄉耕地17318畝,林地總面積11074.5公傾,其中用材林5673公傾,薪炭林4271.9公傾,人工造林27.6公傾,森林覆蓋率達80%以上。石門物產豐富,資源繁多。農作物主要有小麥、玉米、水稻、豌豆、大豆、甘薯、馬鈴薯,還有燕麥、蕎麥等有名的小

拐棗

拐棗鄉域經濟

石門鄉不斷調整思路,走出了農、工、商、貿一條龍產業化道路,增強了鄉域經濟發展後勁,農村經濟迅猛發展,鄉域經濟實力不斷增強。2003年石門鄉工農業總產值實現2875萬元,其中農業總產值1955萬元,工業總產值實現920萬元;勞務收入618萬元,農民所得總額1594萬元;金融存款餘額648.22萬元,貸款餘額564.03萬元。

青竹

青竹工業企業穩步發展。在政府引導幫助支持下,鄉內有造磚廠、造紙廠、蜂窩煤廠、集體茶廠10餘家,另有竹器編制、木器加工10餘家,年可實現經濟效益30餘萬元。

農村剩餘勞動力快速轉移,勞務經濟發展迅速。隨著生產空間不斷拓展,市場信息傳遞快捷,農民民眾市場意識不斷增強,年外出勞動力3000餘人,創勞務收入達1500萬元。

商業貿易不斷興起,市場活力加劇。石門鄉現有各類個體工商戶200餘戶,個體餐飲業30餘家,年營業額1500餘萬元。隨著集鎮建設不斷加速,集鎮貿易日益繁榮,市場活力強勁。

社會事業

2003年石門鄉工農業總產值2875萬元,財政收入達到81萬元,農民人均純收入1257元。基礎設施方面,神(河)-樓(房)主幹線公路養護不斷加強,路況明顯改善,石門鄉12個村56個組通路里程達到88公里;樓(房)-西(埡)公路已經開通,形成“旬陽大南環路”;鄉內有便民橋10座。開通了4個村的有線電視,8個村通了程控電話;集鎮建設初具規模。文化方面,機關檔案室收集各類檔案200多卷;石門中學圖書室收藏各種書籍

西岱頂

西岱頂名勝古蹟

石門的名勝古蹟盛多,有“西岱頂”清代古廟建築遺址,“百廟灣”、“百步梯”、“將軍石”、“龍潭子”等眾多自然景觀。“西岱頂”有一腳踏兩省三縣之稱(湖北省竹谿縣、陝西省平利縣、旬陽縣)。據現存碑文記載“西岱頂”古廟建築屬明、清、民國三代修建而成,現尚存正殿“西聖宮”遺址及石獅、石龜、石虎,還有南崖刀劈斧削的天然屏嶂等自然景觀,是一處有待開發的良好旅遊景點。

台北縣石門鄉

台灣台北縣石門鄉

台灣台北縣石門鄉石門鄉是台灣台北縣下轄的一個次級行政區,為一個濱海的小漁村,也是台灣本島最北的鄉鎮。行政區管轄台北縣行政區類別鄉,經緯度東經121.06度,北緯25.03度,總面積51.2645平方公里,3,719戶,人口11,943人,區劃9村124鄰。鄉內除漁獲外另有出產桶柑、花生、茶葉等農產品,石門粽也相當有名。

命名由來

地名的由來,因該區海邊原有一巨石,因長期受海水的侵蝕,將岩壁貫穿,而形成的海蝕洞,又因地殼升動,露出海面,狀似拱門,故稱石門。值得留意的是,負責供應台北縣與桃園縣用水的石門水庫雖然名字中也有“石門”兩字,但卻與石門鄉無關,石門水庫實際位置是在桃園縣大溪鎮、龍潭鄉、復興鄉的交界處。

名勝古蹟

台灣黑石洞位於石門鄉尖鹿村的淡金公路旁,石門洞為台灣最北端之鄉鎮,沿線風景點甚多。主要有有白沙灣海水浴場、白沙灣青年活動中心、富貴角燈塔、老梅公園、石門洞、遊艇碼頭、十八王公、金寶山千佛石窟、跳石海岸等景點,是夏日台北都會居民消暑的熱門去處。