導讀

《呂氏春秋》戰國末年秦相呂不韋的門客們編纂的一部著作,共26篇,屬雜家。該書保存了不少先秦的文獻資料,具有重要的文獻價值。據說書成之後曾出布告,稱有能增減一字者賞千金,以此也可知其文學價值之高。

寓意

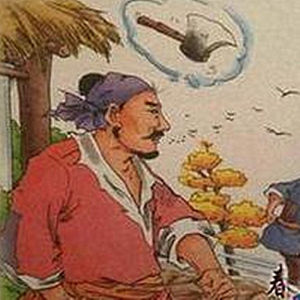

這則寓言故事生動地說明,情感的變化往往對理性的判斷起著重要的影響作用。

原文

人有亡斧者①.,意其鄰之子⑤。視其行步,竊斧也;顏色②. ,竊斧也;言語,竊斧也;動作態度,無為⑥.而不竊斧也③.。俄而,掘於谷而得其斧④. 。他日復見其鄰人之子,動作態度無似竊斧者。其鄰之子非變也,已則變矣;變也者無他,有所尤也⑦.。

譯文:

疑鄰竊斧

疑鄰竊斧字詞註解

1.鈇(fū):通“斧”。

2.顏色:臉上的神色表情。

3.無為而不:沒有一樣不像。

4.抇其谷:掘.谷:山谷,山溝。

5.意:通“臆”,猜測。

6.為(wéi):動作,做法。

7.有所尤:即被偏見所蒙蔽.尤,通“囿(yòu)”,局限。

8.亡:丟失。

9.他日:以後的日子。

10.俄而:不久。

11、他日復見其鄰人之子,動作態度無似竊斧:過些日子再看到鄰居家的兒子,覺得他的一舉一動、面目表情都不像偷斧頭的人了。

要點導引

這則寓言說明,主觀成見,是認識客觀真理的障礙.當人帶著成見去觀察世界時,必然會歪曲客觀事物的原貌.不可以戴著有色眼鏡看人,不然會產生嚴重可笑的後果。