個人簡介

王五鏢局

王五鏢局滄州當時最有名的武師當屬雙刀李鳳崗。為了修習更高的武藝,王五便想拜他為師,卻多次吃了閉門羹,他就長跪李門前以示誠心,李鳳崗為其精神打動,便收其為徒。王五不負師父重望,幾年下來功夫已不在師父之下。為了把他鍛鍊成更加全面的人才,李把他推薦給自己的師兄劉仕龍,一起押鏢,行走江湖。經過幾年的鍛鍊,王五告別了師父,周治十年,他先到天津,後又到北京,經人介紹到了一家鏢局當了鏢師。

光緒三年,王五利用自己的積蓄,加上朋友的幫忙,在北京半壁街(崇文區)自開了順源鏢局(後來遷往廣安大街)。順源鏢局活動範圍廣大,北自山海關,南到江蘇淮安市清江浦。他規範從業,收費合理,德義高尚,生意十分紅火,很短時間內便聲名鵲起。

王五不僅本行中受人尊敬,他的愛國義舉更是被人們廣泛傳頌。甲午戰爭失敗後,御史安維峻上疏,力陳議和之弊,要求嚴懲誤國者,卻遭到清廷的貶斥,被革職戍邊。王五出於義憤毅然擔負起了護送安維峻的責任。回京後,王五便在香廠籌開學堂街,名為“父武義學”。更為人們所稱道和廣為流傳的是王五與譚嗣同的交往。王五俠義心腸,與譚嗣同兄弟相稱,傳授譚武藝刀劍之法,二人由此建立了深厚的友誼。

1898年,戊戌變法進入高潮,譚嗣同應詔入京,任四品軍機章京,參預變法。在此期間,王五擔負起了譚嗣同的衣食住行和保全工作。變法失敗後,譚嗣同為表白自己變法決心,醒悟大眾,甘願受捕。王五得知後心急如焚,多方打探訊息,買通獄吏,還廣泛聯絡武林志士,密謀救譚,卻被譚嗣同堅決拒絕了。9月27日,譚嗣同等“戊戌六君子”被剛毅監斬於宣武門外菜市口,王五得知後悲痛欲絕。為了繼承譚嗣同的遺志和復仇,王五多次組織人員進行暗殺活動,終未果,使王五反抗清廷的決心自此更加強烈。

1900年,義和團反帝愛國運動在北方興起。王五率眾積極參加,與義和團眾並肩作戰,殺洋人,攻打教堂。10月25日,清兵將順源鏢局團團圍住。終因寡不敵眾,八國聯軍槍殺於前門,死時56歲。

大刀王五被殺後,頭被掛在城門上,家人無法給王五入殮。天津的霍元甲聽說後,隻身趕來,夜裡將王五的頭取下、埋葬。當天晚上,霍元甲就住在現在王五故居南房西側的一間房子裡。

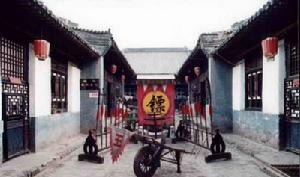

當年王五在北京頗有威信,眾人贈有“德容感化”和“義重解驂”兩塊匾額,掛在門的東西兩側,後來院裡的人搭建房屋,匾被取下來當了床板。門前原來有個軒豁空場,高高飄揚著源順鏢局的杏黃大旗,現在已經被公廁占了大半個地方。據說王五那把一百多斤重的“青龍偃月大刀”一直保存到1958年,在“大躍進”時期進了煉鋼爐。

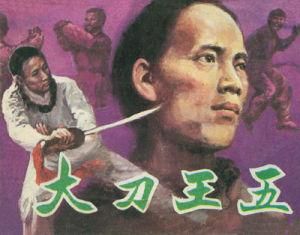

大刀王五的事跡被編入邵氏影片《大刀王五》、電視劇《大刀王五》和李敖小說《北京法源寺》。

少年事跡

戊戌變法

戊戌變法由於小王五身手靈巧,又有膽識,贏得老王五的厚愛。十九歲時,他被老王五夫婦招贅入門。不久,老王五夫婦相繼去世,小王五便成為順興鏢局的掌柜。當時的鏢局大都承攬一些押運各省進貢的賦稅錢糧等差事。小王五雖然在為達官貴人保鏢,但他對腐朽昏暗的清朝官場,看得清楚。它表面上承辦一些押運官廳錢糧的差事,暗地裡卻結識被官廳污衊為“盜賊”的綠林好漢,專門打劫貪官污吏的財物。野史上稱他“非不義之財無取也”,這樣,他在江湖上名聲越來越大。中日甲午戰爭之後,帝國主義更加緊了對中國的侵略,清政府一味妥協妥降,民族危機日益加深。小王五對清政府的對外懦弱無能和奴顏媚骨非常憤慨,他很同情當時以康有為為首的維新派發起的變法圖強運動,並與維新派的領袖人物譚嗣同結成密友,並教譚嗣同舞劍,希望能在變法維新中助譚嗣同一臂之力。但是,維新派的中沒有人馬,沒有刀槍,只依靠一個光緒皇帝,失敗是不可避免的。很快,由於袁世凱的出賣,西太后發動了政變,幽禁了光緒,下令逮捕康有為、梁啓超、譚嗣同等維新派領袖。小王五得訊息後,立即去會譚嗣同,並勸其東渡日本,暫避一時。他對譚嗣同說“君行五從,保無它”。但譚嗣同時已下定決心為變法事業捐軀,悲憤地表示:“各國變法無不從流血而成,今日中國未聞有因變法而流血者,此國所以不昌也。有之,請自嗣同始!”小王五無奈,只得說“君死五收君骨,君請自擇矣。”譚嗣同被捕入獄後,小王五極力營救,不避險惡探望譚嗣同,獄卒懾於小王五的大名,不敢攔阻,因此小王五得以為譚嗣同遞送衣物並通融膳食。小王五曾打算劫獄,但被譚嗣同竭力勸止。一八九八年九月二十八日,清政府以“大逆”之罪將譚嗣同等六人押解宣武門外菜市口斬首示眾。小王五此時又計畫劫法場,當囚車經這宣武門時,小王五曾派人聚集守侯,但因清軍人馬眾多,戒備森嚴,小王五等勢單力薄無法下手。譚嗣同死後,小王五遵囑,將譚給夫人李閏的信由北京遞寄湖南。後來,小王五還曾暗地聚集數百人,欲有所舉,為譚嗣同報仇,但因康有為、梁啓超等都已逃往海外;無人領導,未遂。

戊戌變法

順遠鏢局

順遠鏢局王五和譚嗣同是莫逆之交,譚嗣同曾從王五學習劍術。從現僅存譚嗣同的一張照片來看,他披著大氅,腰結寬頻,說明他不僅是個文人,也是個武士。戊戌變法失敗後,譚嗣同曾把心愛的“鳳矩”寶劍贈給王五留作紀念。這把寶劍在王家一直保留到大煉鋼鐵時連同大刀、雙刀一起處理了。戊戌政變發生後王五和譚嗣同策劃解救光緒帝,譚嗣同被捕後,王五想劫法場營救,這些說法有待於史料的進一步發掘來證實,但譚嗣同就義後王五冒著風險去收屍是比較真實的。趙炳麟《柏岩文存》記載當時情況說:“戊戌時,譚嗣同之受刑也,人無敢問者。俠客伏屍大哭,滌其血殮之。道路目者,皆曰:‘此參政劍師王五公也。’”

王五之死是悲壯的。有幾個說法:一說他為營救被八國聯軍強姦的婦女而被害;一說他參加了義和團,被八國聯軍殺害。狄平子著《平等閣筆記》載:“適聯軍入京,五見西兵之無禮日甚,輒與其徒數十人,日以殺此輩為事。十一月某日,有石某之宅為西兵圍困,五經其地,憤與之斗,手殺數十人,繼以中彈過多,遂被執。西人以為義和團之餘黨也,槍殺之,棄其屍,而不知為五也。”狄平子與王五屬同時代人,這個說法應是可信的。退叟《記大刀王五》一文載:“土匪又設計與教友報告德國兵營,聲言王五是義和拳頭,曾殺害洋人教友多人。德兵營派兵數十名往捕王五,行在打磨廠遇,槍彈交擊,王五遂遇害,時年五十餘。”王五孫媳李嘉志也告訴我,王五參加了義和團,被外國兵追蹤到東半壁街鏢局捕走,槍斃於北河沿。這些說法大抵相同。大浪淘沙,英雄不朽,在與帝國主義作不屈不撓鬥爭中英勇犧牲的烈士,今天應該引起我們百倍的懷念。

清朝末年,在以慈祥為首的後黨和以光緒為首的帝黨之間鬥爭日漸激烈。"京師大俠"大刀王五開設鏢局,奔走江湖,擺設擂台,招聚愛國俠客義士,以圖共同舉事,反清滅洋、振興中華。但他原來的師兄弟苟風濤賣身投靠了刑部尚書,告王五謀反,衝散擂台並捉拿王五問罪。王五躲逃途中巧遇幼年朋友譚嗣同,遂想請譚給他當"大龍頭",共謀大事,但譚嗣同此時已扶助光緒帝推行變法,力勸王五留下共同扶助變法,遂結為生死之交。後黨見帝黨迅猛推行新政,慈禧便密謀發動宮廷政變,廢黜光緒。光緒因手中無兵權,與譚嗣同商議想依靠袁世凱的新軍包圍頤和園,剷除後黨的頑固勢力,不料袁世凱告密,後黨連夜發動政變,將光緒軟禁瀛台,光緒令譚嗣同等維新派人物迅速逃離,譚嗣同卻決心以死效忠皇上,不肯逃走。王五遂與譚嗣同商定,率猴俠、飛鳳、小五夜闖紫禁城救出光緒帝,但入城後丟失地圖迷失方向,遂展開一場驚心動魄的拼殺,終寡不敵眾,王五負傷撤出紫禁城,救駕失敗。後黨即下令將譚嗣同等逮捕入獄。王五當機立斷,再次策動探監劫獄,但譚嗣同決心以死喚起民眾,執意不肯逃離。正在勸說之際,被苟風濤發現,又是一場惡戰。王五以硬氣功折斷鐵窗,扯斷鐐銬,打開牢門,想帶譚嗣同逃走,但譚堅決不走,王五等只得殺出監獄,另作計議。慈祥為了剷除後患,下令立即斬處譚嗣同為首的"六君子"。王五得悉訊息後,請來義和團、紅燈照、小刀會的義士,決定劫法場。但清軍戒備森嚴,又布下"八卦陣",臨時還改變了路線,於是雙方展開了一場極為殘酷的拼殺。王五與業師馬芬雖破了"八卦陣",但未及殺到法場,譚嗣同等"六君子"已血染菜市口,小五與許多兄弟相繼戰死。王五悲憤填膺,將譚嗣同等烈士屍首劫出,護送靈柩安葬於湖南瀏陽。"戊戌變法"就這樣以失敗而告終。但譚嗣同等人壯烈犧牲的精神,在我國歷史上留下了光輝的一頁。

黑旗軍

黑旗軍大戰日本海軍

黑旗軍大戰日本海軍王五正值此時加入黑旗軍,他武藝高強,與黑旗軍首領宋景詩素有交情,清末農民起義領袖。今冠縣人。自幼家貧,愛習拳棒,練就一身功夫。稍長便闖蕩江湖,打拳賣藝,並在多處任武術教練,其徒弟不下數千人。他外表溫文爾雅,但生性剛強,遇事愛打抱不平,在當地百姓中享有威望。1860年,魯西各縣鬧災荒,農民被迫進行抗糧鬥爭。他帶領當地萬餘農民,扛著鐵杴鋤頭衝進縣衙,迫使縣官答應免糧。鹹豐十一年(1861),捻軍進入山東,宋景詩參加白蓮教起義,在聊城(今東昌府區)沙鎮劉家河一帶集結義軍萬餘人,以黑旗做標誌,號稱“黑旗軍”。宋景詩率部先克沙鎮,繼而進攻東昌府城,由於缺乏攻城工具和經驗,又遭清軍大炮轟擊,連攻3次未克。遂將主力轉移到臨清、邱縣一帶,聯合其他各旗農民起義軍,連續攻占邱縣、冠縣、莘縣、館陶、陽穀、觀城、朝城、濮縣等13座縣城,嚴重地動搖了清政府在魯西地區的統治。清政府大為震驚,1861年五月末派兵部右侍郎勝保等率部鎮壓農民起義軍。起義軍首領楊泰、張繼善先後戰死,軍隊元氣大傷,宋景詩被迫投降勝保,編為靖東營,並被勝保舉為五品頂戴藍翎、都司銜花翎、參將等職。次年初,隨勝保南下安徽圍剿捻軍,屢次有意敗北。後譁變拔營未成。被清政府革去參將職務。同年八月,隨勝保赴陝西鎮壓回民起義軍,又為其恢復參將職務。而宋景詩只是對回民起義軍進行聯絡和避讓。同治二年(1863)初,宋景詩率部輾轉回到臨清,脫離清軍,招募兵勇千餘名,再次舉行起義。清政府急調各路大軍圍剿宋景詩黑旗軍。宋景詩率部於堂邑、莘縣、臨清一帶奮力反擊,大敗清軍。最後,清軍使用“洋槍隊”,迫使黑旗軍退至臨清小劉貫莊。清軍僧格林沁部在莊外挖壕放水,妄圖水淹義軍。黑旗軍乘夜悄悄撤走,南經莘縣,西入清豐,北走臨漳,東進德州,回到夏津、高唐。半月之間,衝出清軍重重圍剿,晝夜行軍三百里,足跡遍及直、魯、豫三省交界地區的30餘縣。後再度南下湖北,與捻軍張宗禹部會合。同治四年(1865)初,黑旗軍繞道江蘇,再入山東,配合捻軍,誘使尾追的僧格林沁部陷入重圍。同年四月二十四日夜,於曹州(今菏澤)大敗清軍,擊斃僧格林沁。關於宋景詩的結局,說法不一:一說捻軍失敗後,黑旗軍轉入東平湖,宋景詩不知所終;一說捻軍失敗後,宋景詩獨自流落徐州、亳州一帶,賣藝授徒,於1871年被安徽巡撫莫翰殺害;小劉貫莊一帶有人在1899年還見宋景詩回過家。

歷史傳說

黑旗軍軍牌

黑旗軍軍牌清末年間,捕快王五專替朝廷緝拿欽犯,因擅用一把大刀而被稱為大刀王五。時御史安曉仁直言上疏,彈劾太監李連英干預朝政,觸怒慈禧。禧命五剿殺仁全家,五為免錯殺忠良,竟公然抗命,因此招致滅門之禍。五之妻子慘遭殺害,五遂攜幼子流浪天涯。大內都統薩多受命追殺五父子,五與多雖惺惺相惜,然而二人最終仍難逃一場生死戰.....

清未民初,一個目不識丁的草莽英雄,大刀王五原為京城鏢師,為人仗義,廣結天下義士,認識了革命六君子。他為了救康有為,梁啓超,不惜深入險境。他最佩服鼓吹革命的譚嗣同,認同他的理想,要革命,必先流血,唯有從容就義。王五在屋頂被包圍,被人開機槍橫掃,電光激閃,以死明志,體現出俠之大者的至高境界。

清朝末年,在以慈祥為首的後黨和以光緒為首的帝黨之間鬥爭日漸激烈之際,“京師大俠”大刀王五開設鏢局,奔走江湖,擺設擂台,招聚愛國俠客義士,以圖共同舉事,反清滅洋、振興中華。但他原來的師兄弟苟風濤賣身投靠了刑部尚書,告王五謀反,衝散擂台並捉拿王五問罪。

晚清武林十大高手

| 晚清武林十大高手。 |