簡介

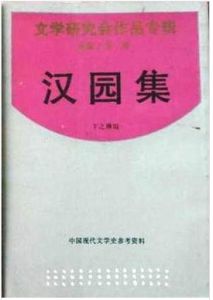

30年代中國現代派詩歌創作中三位風格獨異的詩人:何其芳、李廣田、卞之琳,1936年出版了合集《漢園集》(商務印書館),內收何其芳《燕泥集》、李廣田《行雲集》、卞之琳《數行集》,因此而得名。他們注重以詩歌傳達獨特的氣質:何其芳主要表現青年人朦朧的理想和淡淡的憂傷;李廣田的詩歌,風格質樸,蘊藉深沉;卞之琳善於在不露聲色中深含著情感與哲理,對現代詩歌的客觀化、非個人化等藝術手法進行了有益的探索,文字奇巧。從詩歌流派整體分類上看,漢園三詩人屬於中國現代派詩群。1936年3月,作為文學研究會的創作叢書之—的《漢園集》出版了,在詩壇上引起很大的轟動並產生了深遠的影響。從此,漢園三詩人的名宇便確立下來,以其經久不衰的張力打動了一代又一代的讀者,即便今天讀來,依然能感受到當年那三顆年輕的心靈的美麗與新鮮。

創作背景

何其芳、卞之琳、李廣田當時曾經是北京大學文學院的同學,以文會友聚在一起,惺惺相惜,志同道合,經常在一起切磋詩藝。1934年,鄭振擇編“文學研究會創作叢書”,要卞之琳的一本詩集,卞之琳便把何其芳、李廣田到當時為止的詩全部拿來湊成一本集子。他們一塊讀書的地方叫“漢花園”,有點老氣橫秋的味道,不過他們倒覺得喜歡,好玩,於是便叫了個《漢園集》。

《漢園集》在當時文學史上的地位自不必說,對於“漢園”三友來說,也具有一定的紀念與象徵意義。我們可以說,他們是詩壇上三顆劃空而過的流星,把他們最美麗最動人的光華投在漢花園裡,更何況這是他們一生中第一次也是最後一次文學合作,此中深意,一言難盡。

創作風格

他們三個人的創作風格並不完全一致,何其芳的詩濃艷綺麗,主要表現青年人朦朧的理想和淡淡的憂傷:卞之琳的詩精巧別致,善於在不露聲色中深合情感與哲理,並對現代詩歌的客觀化、非個人化等藝術手法進行了有益的探索,文字奇巧。他們都有些近似成熟的晚唐之風,而李廣田的詩風樸實,蘊藉深沉、舒展、大方,是北方大地之子的風格。從詩歌流派整體分類上看,“漢園三詩人”屬於中國現代派詩群。雖然他們的詩風不同,日後的發展方向也完全不一樣,但他們以詩成友,並保持著終生的友情,因而被文學史家稱為“漢園三詩人”,成為中國文壇上的一段佳話。

內容精要

《漢園集》中,第一部分是何其芳的“燕泥集”,收詩十六首。從題目上看,似乎有不辭辛苦,自築詩巢的意味,然而我們又分明可以從中嗅到薛道衡“暗牖懸蛛網,空梁落燕泥”的氣息,這一點很重要,因為他暗示了何其芳的美學情趣,那就是對唐代績艷綺緲風格的痴迷與執著。

何其芳是一個早熟的、感情比較細膩豐富的人,總愛沉溺於自己用文字和幻想所營造的世界裡,這是一種天生的詩人氣質。他的前期詩作,帶有明顯的夢幻情調,如一個少女哺哺述說著夢中的鳳景,而他則是一個畫夢人,他的第一部散文集也便名為“畫夢錄”。他描繪出來的夢都是感傷、寂寞、憂鬱而又美麗的。滿紙臥冷,充滿了對故鄉,對青春,對愛情的眷戀以及求而不得的幽怨。如《青春怨》:

一顆顆,一顆顆,又一顆顆,

我的青春像淚一樣流著;

但人家的淚為愛情流著,

這流著的青春是為什麼?

一朵朵,一朵朵,又一朵朵。

人的青春像花一樣謝落;

但一切花都有開才有落,這謝落的青春卻未開過。

其他如《預言》寫夢中女神的光顧與離去。 《花環》紀念一個女孩的夭亡, 《羅杉怨》寫失戀者的痴情,幾乎篇篇是精品,使人忍不住拍案叫絕。

人物簡介

李廣田

李廣田出生在山東省鄒平縣一戶王姓農民家庭,不久過繼給舅父,改姓李,名廣田。曾在山東省立第一師範讀書,1929年考入北京大學外語系預科,1931年讀本科,曾跟周作人學習日文,自修法文。1935年秋北大畢業後,到濟南一所中學任教。1941年到西南聯大中文系任教,1946年到天津南開大學,1947年轉往北平清華大學任教。先後出版八本詩歌與散文集。北平解放前夕。他秘密加入了中國共產黨。1952年全國高校院系調整。他從北京調到昆明,在雲南大學任副校長、校長,1968年受迫害致死。

卞之琳

卞之琳

卞之琳 何其芳

何其芳原名何永芳,出生於四川萬縣一個封建大家庭。他於1929年進入上海中國公學,受到以聞一多、徐志摩為代表的“新月派”和以戴望舒為代表的“現代派”影響。1931年至1935年,何其芳就讀於北京大學哲學系,課餘沉浸於文學書籍之中,發表了不少詩歌和散文。《預言集》於1945年N月出版,是何其芳抗戰之前的新詩合集。此外,還出版了散文集《畫夢錄》,以絢麗的文采表現象徵的詩意。創造出獨立的抒情散文體,獲1936年《大公報》的文藝獎金。1938年,何其芳與沙汀、卞之琳一起奔赴延安,任魯迅藝術學院文學系主任,加入了中國共產黨,還曾隨賀龍部隊到晉西北和冀中根據地工作。這期間他的創作有詩集《夜歌》,散文集《星火集》。中華人民共和國成立後,何其芳以主要精力從事文學研究和評論,同時參加文藝界的領導工作,有少量詩作。“文革”中備受迫害,但是總算親眼看到了“四人幫”的覆滅。

中國現代詩歌流派

| 時間 | 流派 |

|---|---|

| 20世紀初至20年代 | 嘗試派| 文學研究會| 創造社| 湖畔詩派| 新格律詩派| 中國早期象徵詩派 |

| 20世紀30年代 | 中國現代派詩群| 漢園三詩人| 七月派 |

| 20世紀40年代 | 中國新詩流派| 九葉詩派 |

| 20世紀50年代 | 中國現實主義| 新現代主義| 藍星詩社| 創世紀詩社 |

| 20世紀70年代 | 今天派| 白洋淀詩群| 中國新現實主義 |

| 20世紀80年代 | 新邊塞詩派| 大學生詩派| 第三代詩群| 莽漢主義| 整體主義| 海上詩派| 圓明園詩派| 撒嬌派| 他們詩群| 醜石詩群| 非非主義| 神性寫作| 新鄉土詩派| 知識分子寫作詩群 |

| 20世紀90年代 | 網路詩歌| 民間寫作| 第三條道路寫作| 中間代| 信息主義| 70後詩人 |

| 21世紀初 | 下半身寫作| 荒誕主義| 靈性詩歌| 新江西詩派| 垃圾派| 80後詩人 |