人物生平

早年天才

顧城

顧城顧城受到父親良好的教育和文化薰陶。顧城在姐姐顧鄉印象中的最大特點就是“不愛湊熱鬧”,上幼稚園時經常自己一個人在一邊看樹和螞蟻。顧城因為一次給同學講《三國演義》,得到了“故事”的雅號,儘管他想講,但還是不喜歡被一群人圍著講故事。顧城只好尋求姐姐當他“一個人的聽眾”,姐姐沒空聽時,“無奈之下他就進了別的屋子,隔著床一個人對著牆講起來”。[2]

1968年,即12歲時輟學在家養豬,“文革”前,他開始寫詩,總是一個人獨處,不和別人一起玩耍,而是低頭寫自己的內心想法。而且文革的暴行給他的內心帶來了衝擊,使他變得更加敏感。

1969年隨父顧工下放山東廣北一部隊農場,在那裡度過了五年,但他並不喜歡農作的生活,這種勞作的生活與他想像中玻璃一樣的世界有很大的距離,而這種距離讓他感到痛苦。

萌芽階段

1973年開始學畫,寫詩事業也進入社會性作品寫作階段。

1974年回京在廠橋街道做過搬運工、鋸木工、借調編輯等。《北京文藝》《山東文藝》《少年文藝》等報刊零星發表作品。

1977年重新開始寫作,在《蒲公英》小報發表詩作後在詩歌界引起強烈反響和巨大爭論,並成為朦朧詩派的主要代表詩人,得到了許多人的關注。

1978年底顧城開始閱讀張貼在北京西單體育場圍牆外(後被稱作“民主牆”)的首期地下詩歌刊物《今天》。並通過這份刊物更多更深地認識到外面的世界。

感情生活

顧城

顧城1979年初參加北京西城區文化館業餘詩歌小組。

1979年7月,在上海至北京的火車上與謝燁相識,並墮入愛河

1979年11月,在《詩刊》首次發表詩作,為《歌樂山詩組》。與謝燁的相識開啟了他人生的新篇章。

顧城和謝燁原本是非常相愛的,但後來英兒介入了他們的感情。為了追求他的自由王國,顧城和謝燁去了激流島。這時候英兒已經和劉湛秋在一起了,卻同時和顧城保持著聯繫。奇怪的是謝燁並沒有阻攔,而且在一旁促成這件事。顧城和英兒在一起之後,被英兒吸引。謝燁帶顧城去了德國,期間英兒跟著一個叫老頭的跑了,還結了婚。這是沒有愛情的婚姻,完全為了綠卡。顧城特別痛苦。顧城把他們的故事寫成一本書,叫《英兒》。

事業頂峰

1982年,顧城加入北京市作家協會。加入作家協會,顧城在北京詩壇的地位有了正式的確立。

1985年,顧城加入中國作家協會。加入中國作家協會,使他的身份地位進一步提高了,他的詩也因此獲得更廣泛的肯定。

1987年5月,顧城應邀赴德國參加明斯特“國際詩歌節”,隨後開始週遊西歐和北歐諸國,進行文化交流、講學活動,後定居紐西蘭。這段經歷使他提高了聲譽也賺得了一些錢,但是聲譽和金錢並沒有使他對這么事業感到興奮和滿足。

遁世隱居

1988年,顧城赴紐西蘭,講授中國古典文學,被聘為奧克蘭大學亞語系研究員。後加入紐西蘭國籍,後來由於不喜歡城市的喧鬧還有工作帶來的繁瑣事情,他職隱居激流島,在激流島上過著養雞的自給自足的生活。

1992年,顧城重訪歐美並創作。獲德國學術交流中心(DAAD)創作年金。第二年也再次獲德國伯爾創作基金。這體現了國際組織對顧城的詩歌水平及文學貢獻的認可。

猝然離世

1993年10月8日,顧城於紐西蘭激流島因為離婚與其妻謝燁發生衝突,用斧頭砍妻子謝燁,謝燁受傷倒地,過程成謎,顧城在崩潰之中倉促留下四封遺書,隨即上吊於樹上自殺,謝燁於其死後數小時不治。

顧城留下大量詩、文、書法、繪畫等作品。逝世後由父親顧工編輯出版《顧城詩全編》。

作品特點

童話階段

顧城

顧城1969年至1982年是其創作的前期,整體風格明麗純淨,這個階段出現了兩個創作高峰——1970年到1972年以及1977年到1982年。顧城在這個時期寫出了許多天才之作,他專注於自然界那些美好、純淨而明媚的事物,輔以豐富奇崛的想像,為讀者創造了一個令人神往、不可思議的藝術空間,也為自己打造了一個理想的童話世界。他是一個天生的詩人,他此時的創作不是依靠社會經驗,而是依仗其對萬物的敏感和與生俱來的才華,當然,他也在用心思考和探索,詩中也流露出輕微的虛無和頹廢的情緒。

顧城早期的童話詩語言簡潔,具有孩童語言的特徵,空靈純淨,句式通常很短,意境十分優美,精細的藝術感覺將一切聲色光味都混合成一個奇妙的世界。孩子可以說是一個較為獨特的意象,顧城的詩歌中的孩子意象有自己獨特的所指。這樣的詩歌意象的營造應該說是相當成功的,同為藝術門類中的不同樣式,表演藝術中的意象營造有時也有異曲同工之妙。顧城在詩歌的內容上,寫大自然中的動物植物等童話元素;在技法上多採用擬人態;在寫作視角上是童年視角;而在在藝術風格上單純明麗出自一顆童心。顧城的詩句是自然天成的。他的詩固然離紛紜複雜的社會人生的表象遠了一些,但他貼近的是安靜自得的宇宙生命的本真狀態。這恰是詩的最為真實的,也是最好的狀態。顧城的詩言簡易讀,沒有意象、語言及形式上的障礙。顧城的詩歌一般句式十分簡短,語言不生僻,一般都是司空見慣的詞語,文字純淨簡單。在《我是一個任性的孩子》中,詩人構建了一個清新流麗的童話世界,用詩人獨有的想像力,打破了現實世界給他的束縛,實現了在心靈上的自由。在《北方的孤獨者》和《愛斯基摩人的雪屋裡》顧城不僅在藝術世界中參悟婚姻和愛情的真諦,而且在現實生活中傾其一生去追求,甚至為了心中的真愛不惜與世俗為敵,向道德開戰。

轉變時期

1983年到1986年屬於他創作的中期,這個時期的作品是詩人自我的探索和轉變的時期,褒貶不一。從這部分作品讀者能明顯感覺出與前期和後期作品的差異與聯繫,承前啟後,這個階段是詩人創作轉變的過渡期。這時期的作品依然保有濃郁的童話色彩,同時也有了更深的內涵,可能是現實與理想的衝突在顧城身上發生的作用,使他不能繼續一成不變地作簡單的詩,不得不去處理內心的矛盾和痛苦,他不得不變。

夢幻階段

1987年之後是其詩歌創作的後期。出國後的顧城幾乎停止了對自己詩歌的任何抄

整工作,他也越來越感受到寫詩對他而言是一種最為基本的純自然的生命現象。他的詩會隨手寫在任何地方,舊報紙上,廢紙上都可以見到,他自己1992年在德國時說過:“我在島上寫得非常好,有時聞便能寫,總是有感覺的”,“但保留就有些無所謂了,也沒地方放”。他也曾說自己的詩十有八九都是“寫了就沒了”的。詩人自認為這個時期的作品才是他最好的作品,最有感的作品,他在自己人生最後的這段歲月里完全是處於“無我”的狀態,完全獨立自己於時世之外,跟從的是夢、是思、是靈感,詩歌語言及其意象有一種破碎之美,從其表象上又好像回到了剛開始寫詩的狀態,只是少年時他在建立童話世界,現在,他在建造一座更奇幻的夢幻城堡。然而,不論如何分期,童話之美,一直貫穿他的整個創作,這點是我們在閱讀和分析顧城作品的時候不能放棄的。即便是後來,他依然是以兒童的眼光在打量這個世界,只是那時他已經有了一個成人的身軀和沉重的心,他對童話之美的追求從來就沒有改變過,乃至於成年後還執著於去一個小島上建立自己的烏托邦。

文學成就

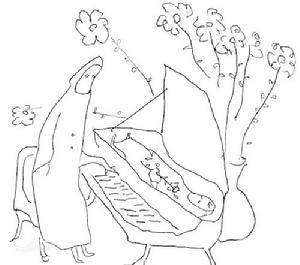

顧城的畫作

顧城的畫作顧城是我國新時期朦朧詩派的代表人物,被稱為以一顆童心看世界的“童話詩人”。興起於20世紀70年代末至80年代初的朦朧詩,是當時激動人心的思想、文學“解放”潮流的重要組成部分,同時,也是80年代新詩潮運動的起點。

在1975年,他就以神童的天賦完成了自己的代表作《生命幻想曲》並奠定了自己的創作風格。1984年創作的《頌歌世界》底蘊反思,格調冷靜。顧城的《一代人》、《弧線》等詩歌成為朦朧詩論爭中被反覆提及的“朦朧詩作”。

1987年到1993年寫出了唯一的自傳體長篇小說《英兒》。他的詩常以跳躍的短句,迷離的色彩、喃喃自語的獨白,營造一個遠離塵世的童話世界。

80年代初,這時顧城的自我也由對自然的依附轉向對文化的依附。寫作了《我是一個任性的孩子》、《一代人》、《紅衛兵之墓》等具有較強的思辯色彩和社會意識的作品。顧城寫了很多獻給謝燁的詩。這些詩中有著超越現實圄地的異想,努力追求一個物外的、單純的、與世隔絕的世界。

人物評價

顧城

顧城沈奇:在充滿觀念困擾和功利張望的當代中國大陸詩壇,顧城詩歌之“精神自傳”性的、如“水晶”般純粹與透明的存在,標示著別具意義的精神鑒照與美學價值——脫身時代,返身自我,本真投入,本質行走,消解“流派價值”和“群體性格”之局限,成為真正個人/人類的獨語者,並以其不可模仿、無從歸類、極富原創性的生命形態和語言形態,輕鬆自如地創造出了一個獨屬顧城所有的詩的世界:澄淡含遠,簡靜留蘊,暢然自得,境界無涯,富有彌散性的文本外張力,進而提升到一種真正抒寫靈魂秘語和生命密碼的藝術境地——當代漢語詩歌藝術在顧城這裡回到了它的本質所在:既是源於生活與生命的創造,又是生活與生命自身的存在方式。

何言宏:“我也有我的夢,遙遠而清晰,它不僅僅是一個世界,它是高於世界的天國”,“我要用心中的純銀,鑄一把鑰匙,去開啟那天國的門,向著人類”(顧城:《學詩筆記》,《顧城詩全編》,上海三聯書店1995年版)——對於顧城的詩學追求,很多人的印象一定都深刻。顧城以其孩子般的詩思和語體構造了一個詩的天國,這樣的天國,正因為其高於世界,而又面向著人類,所以在實際上,又與大家的塵世存在著緊張。它不僅會安慰大家,也會在靈魂中撕裂著大家。

張清華:從唯道德論的角度看,他也許不應該被寫在這裡,但是從一種更大意義的悲劇和詩意的層面上理解的話,他就變得很有必要。顧城文本的影響力幾乎超過了所有當代詩人,這是大家無法將他繞開的理由。童年(童話)思維成就了他,最終也將他毀滅,他是一個“至死也沒有走出精神的童年”的詩人,拒絕成長是他一切成就和悲劇的原因。從這個意義上,他也是雅斯貝斯所說的具有深淵傾向的詩人——“毀滅自己於作品之中的詩人”,因而也是一個詩與生命合一的“一次性寫作”的詩人。他的精神現象學意義雖然有更多負面的角度,但也正因為如此,他的詩歌中也包含了更多幽暗的和深淵式的人性複雜內容,使其單純的表達中蘊含了豐富的信息:死亡、憂鬱、脆弱……這一切與詭奇的幻想、大自然的情境以及他那陰鬱又透明的表達混合在一起的時候,就變成了他那具有無窮魅力的詩句。他再次生動地證明,在高尚和卑下之間、在真理與謬誤之間、在善良與惡之間、在天才與瘋狂之間,只有一步之遙。

但詩歌從來就是這樣,它不是道德的楷模,儘管它確秉持了更高的道德——它遠比道德要複雜。在這個意義上,顧城不但無法刪除,而且是一個最生動的摹本。

親屬成員

父親:顧工,優秀的軍旅作家和詩人,原名顧菊樓,參加過新四軍,後任八一電影製片廠編劇,《解放軍報》文化處編輯。

配偶:謝燁,生於1958年,1983年與顧城結婚,後生下一子,1993年10月8日在紐西蘭被丈夫顧城殺死。

子女:桑木耳,紐西蘭奧克蘭的大學生,工程專業。

姐姐:顧鄉,住在紐西蘭的一座小島上。

主要作品

| 類型 | 出版時間 | 作品 | 出版社 |

|---|---|---|---|

| 詩集 | 1986年 | 《 黑眼睛 》 | 人民文學出版社 |

| 1993年 | 《 顧城新詩自選集 》 | 百花文藝出版社 | |

| 1994年 | 《 靈台獨語 》 | 敦煌文藝出版社 | |

| 1995年 | 《 顧城詩全編 》 | 三聯書店 上海分店 | |

| 1998年 | 《 顧城的詩 》 | 人民文學出版社 | |

| 2006年 | 《 顧城精選集 》 | 北京燕山出版社 | |

| 2007年 | 《 顧城作品精選 》 | 長江文藝出版社 | |

| 2009年 | 《 顧城的詩顧城的畫 》 | 江蘇文藝出版社 | |

| 2010年 | 《 顧城詩全集 》 | 江蘇文藝出版社 | |

| 2011年 | 《 我會像青草一樣呼吸 》 | 北京十月文藝出版社 | |

| 《 走了一萬一千里路 》 | 北京十月文藝出版社 | ||

| 《 暴風雨使我安睡 》 | 北京十月文藝出版社 | ||

| 小說 | 1994年 | 《 英兒 》 | 北京華藝出版社 |

| 2012年 | 《 睡眠是條大河 》 | 江蘇文藝出版社 | |

| 散文 | 2011年 | 《 樹枝的疏忽 》 | 江蘇文藝出版社 |

自殺爭議

顧城留在激流島屋裡的四封遺書,是1993年10月8日下午在出事現場被警察拾取,字跡繚亂,說明遺書是當時倉促寫的。結合他遺書中所言,他是被逼上絕路的,他寫遺書時還想著等會兒最後去看兒子木耳(三木Sam),並為之流淚。從遺書中還可看出,謝燁是將繼續在世上的。否則顧城不會要求把照片手稿等由姐姐保管,更不用點明房子等歸木耳。因為如果沒有了謝燁,房子等必然是木耳的,手稿等當然由姐保管。看來事發突然,不知謝燁最後又帶給他什麼打擊。顧城自盡前向姐姐顧鄉說:“我把謝燁打了”,是有叫姐姐去救謝燁之意的。顧城離世後,謝燁被顧鄉叫來的救護車又轉直升飛機,越過海峽送入醫院後,搶救數小時失敗。顧城四封遺書於當年12月22日由紐西蘭警出示並當場複印送交各方,後經中國駐新使館認證及國內公證。遺書上有陳XX及另一男子原名及身份。第一封遺書原是寫給父母的家信,後劃一橫線,加個“姐”字,寫成了遺書。[8]顧城死後,關於他殺妻並自殺的原因有很多種解讀。香港拍過一部電影,叫做《顧城別戀》,由馮德倫飾演顧城。反響一般,知道的人不多。按照顧城在自己的遺作《英兒》一書的內容,人們猜測顧城最後的瘋狂是因為一個追逐利益的女人傷害了他,導致他的崩潰。這個女人在顧城的書中被稱為“英兒”,真名李英,曾經是《詩刊》社的編輯,筆名麥琪,在顧城死後,明確表示,反對顧城在遺作中給她貼上的標籤。

顧城悲劇的深層原因是他的極端個人主義。作為一個人來說,顧城的人生態度像他的詩歌一樣極具特徵,簡單歸納一下就是:極端自私的自我中心,極端愚昧的大男子主義,極端空想的自由主義,極端幼稚的幻想世界。顧城就是一個各種極端事物共生的矛盾體,有時候像個天真的孩子,有時候像個瘋狂的暴君。

顧城的悲劇還來自於他在詩歌創作上的失落。他是在中國成名的,他的作品也都是中文作品。離開了中國,顧城失去了生存的根基,他的英語又不好,從1988年起,顧城開始拒絕學英語,激流島上他是唯一一個不說英語的人。兒子寄養在別人家後,小時候學會的一點漢語漸漸遺忘,顧城與兒子最後已經無法溝通。他作為詩人的生命,在他決定定居紐西蘭起,就已經死亡了。但是,紐西蘭的激流島,在顧城的眼裡,就是他的桃花源,一個幻想中的烏托邦。然而,詩人身份的死亡結局是顧城不曾預料也不能接受的。他始終抱持著中國社會主義體制下藝術家的優越感和特權意識,但是,在紐西蘭,他能夠發號施令的對象,只有他的家人和情人。一旦情人離去,妻子的崇拜也在明顯消失,顧城感到自己被拋棄了。他認為是全世界拋棄了他。

藝術形象

顧城作品

顧城作品顧城是中國現當代詩歌史上唯一一位“童話詩人”。他的《我是一個任性的孩子》宣布自己是被“幻想媽媽寵壞的孩子/我任性”,這一句描述了他自己的一生:任由自己的想法,固執地編織自己的夢,這是顧城的執著,也是他的魅力。在紛繁、骯髒的成人世界裡,顧城情願“閉上眼,世界就與我無關了”。他甘願守住的是他自己心中的世界,他要“集合起星星、紫雲英和蟈蟈的隊伍,向著沒有污染的遠方出發”顧城認為“詩是理想之樹上,閃耀的雨滴”,他要用“心中的純銀,鑄一把鑰匙,去開啟天國的門”,去表現“純淨的美”。這種詩觀,建立在這樣的信念之上:現實世界的不可彌合的分裂,不和諧的痛苦將在詩觀中得到解決,以實現人的心靈的“絕對自由”。這追求在未經涉世的孩子的眼中和未經人類涉足的大自然中流露出來。《我是一個任性的孩子》採用兒童視角,在兒童的理想里改造著成人世界。顧城此詩里的孩童形象如清新的風,敲擊著成人世界的污塵。他在用稚氣的理想拯救天地,他要在“大地上畫滿窗子/讓所有習慣黑暗的眼睛/都習慣光明。”悲涼又崇高,非常聖潔。這很有力量,一語洞悉了大世界的斑駁。而用孩子般的夢想,訴說這一切更具震撼,比成人的吶喊更振耳發聵。北島吶喊著“卑鄙是卑鄙者的通行證,高尚是高尚者的墓志銘”時,顧城卻在執著的畫著“笨拙的自由”,他讓小河快樂,讓“長滿淡淡的茸毛的丘陵相愛”,讓“每一陣靜靜的春天的激動/都成為一朵小花的生日”,他沒有詛咒黑暗,而是把自由和光明搬進詩中,就像一場暴風雨後,一切都非常平靜,世間甚至沒有一星塵埃飄動,受了洗禮般,世界變得乾淨,心也不染風塵。在西方文學中也經常有這樣的藝術形象。在一群污七八糟的人寰世界裡,會出現一個非常無辜的小孩子。德國作家托馬斯?曼的《浮士德博士》中,就出現了這樣一個小天使,他幫助陷入絕望的音樂家萊維屈恩創作出輝煌的音樂。這個小天使是希望,是一個亮點來平衡這個世界當中所有人的罪。顧城用未涉世的孩童的眼和心靈感受著成人世界,構建著自己的童話家園。在國外接受採訪時,他曾專門對“童話”作過解釋,他特彆強調這個“童”是李贄“童心說”的“童”,指未被污染的本心,而不是指兒童幼稚的心,因此他的詩中住著“不會流淚的眼睛”,“天空和屬於天空的羽毛和樹葉”,“淡綠的夜晚和蘋果”,它們擁有“像彩色蠟筆那樣美麗”的時刻。

代表作

安徒生和作者本人都曾當過笨拙的木匠。

(一)

你推動木刨,

像駕駛著獨木舟,

在那平滑的海上,

緩緩漂流……

刨花象浪花散開,

消逝在海天盡頭

木紋象波動的詩行,

帶來歲月的問候。

顧城作品

顧城作品沒有旗幟,

沒有金銀、彩綢,

但全世界的帝王,

也不會比你富有。

你運載著一個天國,

運載著花和夢的氣球,

所有純美的童心,

都是你的港口。

(二)

金色的流沙

湮沒了你的童話

連同我——

無知的微笑和眼淚

我相信

那一切都是種子

只有經過埋葬

才有生機

當我回來的時候

眉發已雪白

沙漠卻成了

一個碧綠的世界

我願在這裡安歇

在花朵和露水中間

我將重新找到

兒時丟失的情感

朦朧派代表作家

朦朧詩派:70年代末80年代初出現的詩派,其代表人物有北島、舒婷、顧城、江河、楊煉等。作為一個創作群體,“朦朧詩”並沒有形成統一的組織形式,也未曾發表宣言,然而卻以各自獨立又呈現出共性的藝術主張和創作實績,構成一個“崛起的詩群”。