簡介

清源山

清源山 清源山是泉州十八景之一,由清源山、九日山、靈山聖墓三大片區組成。與泉州市山城相依,相互輝映,猶如名城泉州的一顆璀璨明珠,閃爍著耀眼的光芒,吸引了眾多的海外遊客。

清源山的得名有一個神奇的傳說,當年八仙中的鐵拐李雲遊至此,見此山蒼松翠柏,曲徑通幽,一時興起,用鐵拐捅地讚嘆。不料用力過猛,將拐戳進了山石中,拔出後泉遂湧出,此後,人們就稱該山為清源山。清源山的泉有一百多眼,清源山有無數的典故和傳說。

據泉州府志記載,清源山最早開發於秦代,唐代“儒道釋”三家競相占地經營,兼有伊斯蘭教、摩尼教、印度教的活動蹤跡,逐步發展為多種宗教兼容並蓄的繁榮局面。

鳥鳴山澗,令人情韻頓生,忘卻了人世的許多煩惱與糾纏,陶醉於青山綠水之中,猶如投身於母親那溫馨的臂灣,心似穹隆盧,無際無邊。走近清源山,仿佛走進了時光隧道,走進了歷史。

清源山風景名勝區在泉州北郊,離市區約3公里,是泉州市重要的組成部分,為分清原山、九日山和伊斯蘭教聖墓三大景區,總面積62平方公里。這裡山勢雄偉,洞壑幽美,林泉清翠,奇石嵯峨,加上歷代豐富的文物古蹟。景色迷人,引人入勝,自古以來就是閩南著名的遊覽勝地,有“閩海蓬萊第一山”之譽。

地理特點

清源山(Qingyuan Mountain)位於泉州北郊,故俗稱北山;它地處福建省東南部,晉江下游東北岸,位於東經l18度30'-118度37',北緯24度54'-25度O'之間;與發展中的泉州市區三面接壤。距廈門市106公里,福州市196公里。

又因峰巒之間常有雲霞繚繞,亦稱齊雲山。面積62平方公里,主景區距泉州城市區3公里。清源山是閩中戴雲山余脈,峰巒起伏,岩石遍布盎然成趣,多處勝景天成,為572米,山脈綿延20公里,象形岩石。

清源山風景名勝區屬花崗岩地貌的山地丘陵,地勢起伏、岩石突兀,主景區最高海拔498米。地質結構是通過多次構造運動和岩體侵人所形成的,岩體外部呈黑褐色,岩層節理不發達,成土因質以坡積物居多,土壤為溫潤型。

氣候特點

清源山年平均氣溫17度-21.3度C之間,年平均降水量在1202-1550毫米之間,全年無霜期358天;清源山冬暖夏涼,氣候溫暖濕潤,一年四季均適宜觀光旅遊。

總體特點

清源山

清源山 清源山以多清泉而得名,又名泉山,泉州地名亦源出於此。因位於泉州城北,當地簡稱它為“北山”,山有左、中、右三峰鼎立,以中峰最高,海拔498米,故亦名“三台山”。

聳立於晉江平原之上,挺拔巍峨,古人喻之謂“高與雲齊”,故有“齊雲山”之別稱。它最早開發於秦、漢,中興於唐、宋,鼎盛於元、明清,經歷代的開發建設,留下了許多廟宇寺觀、石雕石刻,計有大型石雕七處九尊,摩崖石刻五百多方,花崗岩仿木結構石室三處,古稱三十六洞天、十八勝景。

現經風景名勝區管理局規劃,分為七個景區,即南台夕照、閩海蓬萊、石異峰奇、五虎朝獅、旭日春曉、石蓮洞天、風動發石。著名勝景有老君岩、千手岩、彌陀岩、碧霄岩、瑞像岩、虎乳泉、南台岩、清源洞、賜恩岩、龜岩、九日山、靈山聖墓等。

這裡有含煙的幽林,有凝翠的奇壑。有飛瀑如練,濺起千堆細沫;有天風拂動,吹送萬里清芬。這裡有奇特的岩洞,有佳妙的蒼崖。有遠海波光,在寂靜中閃射;有遠郊塔影,在微茫中隱現。清源山,給人靈感的山。

景區景點

千手岩

千手岩 老君岩

老君岩又稱羽仙岩,位於清源山右峰羅山與武山下,以岩刻巨型老君造像而得名。老君名李耳,字老聃,是道教始祖,被尊稱為“老子”。石像依岩雕琢,就勢造型,高5.1米,寬7.3米,厚7.2米,端坐崖上,右手按膝,左手憑几,兩眼平視,雙耳垂肩,神態安詳,笑容可掬。整個石像雕工精細,形態生動,鬚眉分明,衣褶清晰,是宋代石雕中的藝術珍品,我國最大的道教石雕造像,已列為福建省重點文物保護單位,被譽為“老子天下第一”。

據史書記載,老君岩早在西晉時期就有道教寺觀出現,到北宋年間,在羅山腳下建造了北斗殿,武山腳下建造了真君殿,兩山之間有元元洞,建築規模都較恢宏,老君雕像也完成於此時。以後隨著年代的推移,寺觀因年久失修而坍圮,今已無存,而老君造像仍保留完好,成為我國古代古雕藝術中的瑰寶。 羅山、武山雖海拔不高,但林木蔥翠,風景宜人,加上巨型的老君造像,人們以一睹為快,當地民諺有“摸到老君鼻,壽高一百二”,故游清源山者無不到此一游。

南台岩

從彌陀岩循“尋佛徑”古道可直上山頂南台岩,這是清源山右峰的最高處,因其位於中峰之南,故名。山坡上遍植杜鵑,每逢春夏之交,山花爛漫,滿山幽香。南台岩系一巨岩,巍然聳立,前是懸崖,後是峭壁,岩台上建有寺廟,如臨空中。峭壁上刻有“空中樓閣”四個大家。終年雲霧繚繞,仰望峰頂高出雲端,悄如仙境。據史載,南台岩自唐代以來就逐漸成為儒、佛、道三教合一的宗教勝地,當時岩台頂上建有儒教的魁星閣、佛教的大雄寶殿和道教的三清宮,每年三教信徒來此攀高朝拜者甚眾。至宋後逐漸衰落,寺廟亦因年久失修而遭坍廢。現有佛寺一座,比較簡樸,建於明代。但山勢雄峻,氣象萬千。登高遠望,天高雲低,河山壯麗,視野開闊,俯視泉城內外,屋宇連片,新樓疊起,阡陌縱橫,綠裝蓋地,一派生機勃勃的景象。當晴空萬里,晚霞滿天,紅透山河,風光更加綺麗,“南台夕照”是清源山的一大勝景。

清源洞

清源洞位於清源山中峰的頂端,又名純陽洞,因地處清源絕頂,傲視諸峰,歷來成為愛好登高覽勝的旅遊者攀登之地。上清源洞古代有兩條道路,一條從正山門經千手岩、彌陀岩循“尋佛徑”至南台岩,再沿著山路直上中峰;另一條從左峰山腰碧霄岩沿“清源古道”攀登。現在已築有盤山公路(名齊雲山路)可從泉州市區坐汽車直達山頂。但大多數年輕體健者仍願循登山古道一步步攀登,雖然道路艱險,可游山賞景情趣無窮。 從碧霄岩上沿途有“小憩亭”、“五雲深處”、“小雲關”、“紫澤宮遺址”、“練膽石”、“虎乳泉”、“白龍井”等許多名勝古蹟。

練膽石相傳是明代抗倭名將俞大猷少年時的練武之地,路旁石壁上刻有“君恩山重”四字,出於俞之手筆。虎乳泉又名孔泉,泉水從石隙中湧出,注入一尺許見方的石孔中,水質清冽,味某似乳,終年不竭。相傳古代有一母虎在此哺幼,因乳汗不足,以泉代乳而養活幼仔,故而得名。這雖是不足為據的民間傳說,但遊人歷盡險阻,攀登至此,已感疲憊萬分,飲此甘泉,頓覺清涼解渴,體力陡增,增強了登攀絕頂的勇氣。泉旁有宋代朱熹的題刻“源頭活水”,字跡遒勁灑脫。清源山以此清泉源頭而得名,泉州、泉山之名亦由此而來。

過虎乳泉至清源洞路已不遠,登上山頂平台,只見山門上刻有“第一洞天”四字,這裡高處絕頂,被推為清源山三十六洞天之首。山門內有一列屋宇,古稱“觀空樓”,在此遠眺四方,天高地闊,風光遠銷限。如天氣陰霾,雲海茫茫,若夢若幻,大有超凡脫俗之感。屋後有一洞,洞口刻有“蛻岩”兩字,相傳是宋代裴道人蛻化之處。洞高8尺,寬6尺,洞底有洞,深不可測,傳說可通洛陽江。現今洞口藤蔓滿布,荊棘叢生,洞上危岩峭拔,直插雲天。

千手岩

千手岩位於清源山右峰下,與老君岸隔一山崗,居清源山正山門以北,現有公路從泉州城直上正出門口,過門拾級而上即是千手岩寺,寺前有“迎客松”一株,盤鏇虬曲,狀態喜人。寺旁有石碑一方,上刻“第一山”,系宋書法家米芾手跡。寺內有千手千眼觀音大士塑像,故名千手岩,也叫觀音岩。還有釋迦牟尼和十八羅漢像,寺後峰石嶙剛,滿山楓樹,秋後一片丹紅,是清源山一大植物景觀。從千手岩往南過“慈暉亭”,即至“石中居”,這是近年來新建的較大旅遊服務設施,設有餐廳、茶室,在此飲酒品茗,極目青山美景,令人心曠神怡。

千手岩後有弘一法師舍利塔,法師俗名李叔同,早年留學日本,攻音樂、繪畫,對文學也造詣頗深,後在浙江杭州虎跑定慧寺出家,成為知名高僧。平生好結交天下名士。1942年在泉州圓寂,遺骨分葬於泉州清源山和杭州虎跑。舍利塔為花崗岩仿木藻井結構,風格獨特。塔旁懸岩上刻有法師臨終前手書“悲歡交集”四字,及中國佛教協會會長趙真誠初拜謁時的題句:“千古江山留勝跡,一林風月伴高僧。”塔內石壁上有陰雕法師全像,系名畫家豐子愷所繪,豐系法師的得意弟子,聞師圓寂,悲痛萬分,含淚揮毫作畫,涕淚與墨計共研故名“淚墨畫”。

彌陀岩

從千手岩再向上攀登,即至彌陀岩,進得山門,只見古木參天,巨石峭立,瀑布懸垂,梵宇高築,氣勢非凡,是清源山風景最佳處。這裡瀑布從50米高的懸崖上飛瀉而下,形成了“泉窟觀瀑”勝景。從左側向上,還有“一嘯台”、“岫雲”、“招飲徑”、“天風海月”、“一線天”等名勝,在一嘯台前有一石室,上勒“願海真空”,室內供奉阿彌陀佛石雕像一尊,高5米,寬2米,頭結螺髻,腳踩蓮花,形態商討,造型優美,建地元至正二十四年(公元1364年),為我國不可多得的元代石雕佳作,現已列為省級重點文物保護單位。附近還有元碑、元塔和多幅石刻,均古樸典雅,殊堪鑑賞。

瑞像岩

瑞像岩在左峰的天柱峰下,從碧霄岩右拐不到1公里路程即達,也可從登山公路經片瓦岩抵達,這裡有刻於北宋元祐二年(公元1087年)的釋迦石像一尊,相傳佛像雕成時夜放瑞光,故名瑞像岩。像高4米,寬1.5米,立狀,左臂下垂,掌心向外,右臂袒露作無畏手印。神情莊來肅穆,系按照岩石的自然形態雕鐫而成,取法於木雕旃檀瑞像,風格獨特。是宋代石雕藝術的佳作。至明成化年間,為了保護佛像,建造了一間仿木結構的石室,現石像、石室均列為省級重點文物保護單位。岩下石徑迂迴,岸前奇石突兀,排列如群僧參禪,稱為“羅漢峰”,俗稱“十八羅漢朝釋迦”,天然成趣。石室左側有“望州亭”,可眺望泉州城,附近還有石蟒、石龜、石門、石窗等勝景天柱峰周圍有獅子峰、回舶峰、蓮花峰等奇峰羅列,景色佳麗如畫,故古人在石壁上刻上“忘歸”兩字,以示流連忘返。

碧霄岩

碧霄岩是清源山風景名勝區“幽谷梵音”意境區內的主要景點之一。碧霄岩分為上、下碧霄。從入口處仰視,碧空如線,又稱“小有天”,洞旁的岩壁上刻有元代藏傳佛教(喇嘛教)“三世佛”石雕造像,為元代泉州路監臨官達魯花赤阿沙於至元二十九年(公元1295年)登臨清源山,感岩之雄奇而雕。1985年月10月公布為福建省重點文物保護單位。

在“三世佛”周圍有歷代摩崖石刻多方,其中有元代碑刻記載著當時碧霄岩三世佛雕刻和建築的經過。還有南宋淳熙晉江縣令林(福州人)手書摩崖“壽”字石刻,占摩崖界面14平方米,為福建成“第一高壽”;清代江春霖為監察御史陳慶鏞在鴉片戰爭時(道光二十三年,公元1843年)給道光皇帝上了一道《申明刑賞疏》,批評皇帝縱容投降賣國派而震動中外的“抗直敢言”等石刻,字跡古仆蒼勁、揮灑自如,為遊人所讚嘆!

南少林寺

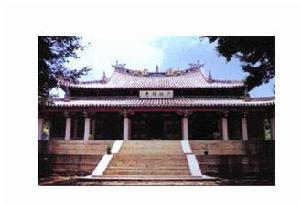

南少林寺 南少林寺

少林寺位於清源山主景區左側風山之麓。

據南宋開禧元年(公元1205年)進士、晉江人施夢說所的《魯東詩集》雲“少林寺宇築清源,十進山門萬丈垣。百田園三嶺地,千僧技擊反王藩”。清乾隆年閩蔡永蒹(1776~1835年,晉江東石人)所著的《西山雜記》載:嵩山十三棍僧之一“智空入閩中,建少林寺於清源山麓,凡十三落,閩僧武派之始焉。”又說:少林寺十三進,周牆(高)三丈,寺僧千人,隴田百怖,樹林茂郁,掩映少林寺于山麓“。該書還記述泉州少林寺三興三廢的經過。歷史上規模恢宏的泉州少寺,至今遺址、遺物乃在。

1992年10月,國際南少林武術研討會在泉州召開,與會學者、中外武術界人士應邀參加了泉州少林寺復奠基儀式,中國佛教協會會長趙朴初為“少林禪寺”題寫寺匾。1994年6月,福建省人民政府正式批覆同意復建泉州少林寺,規劃面積400畝,寺廟用地200廟。復建工程包括山門、天王殿、大雄寶殿、法堂、藏經閣達摩祖師堂、伽蘭祠、西堂、玄女堂、羅漢堂、十三堂、禪堂、觀音殿、地藏殿、演武廳和泉州歷代名人祠堂及其他配套設施。少林寺“大雄寶殿”主體建築及配套工程於1994年12月動工,1997年9月竣工。建成後的泉州少林寺,重現了泉州典型的佛教文史跡,又為清源山風景名勝區增添了新的人文景觀。

“三世佛”石雕造像

中國現存年代最早、保存最完整、位於最東南的元代喇嘛教“三世佛”石雕造像,在清源山風景名勝區碧宵岩景區內。1985年10月公布為福建省重點文物保護單位。“三世佛”是十三世紀以來藏傳佛教(俗稱喇嘛教)佛堂中所供奉的主要佛像。清源山碧宵岩“三世佛”為摩崖浮雕,作長方形石龕,高3米、寬6.5米。“三世佛”並排結跏坐在仰覆蓮花座上,中尊為現在佛,作觸地印之降魔相;左尊為過去佛,亦作觸地印之降魔相,但左掌上托缽;右尊為未來佛,作施定印之禪定相,皆為土蕃式樣。整座造像布局勻稱,雕工精湛,造形優美。

“三世佛”造像左側的元代造像記事石刻碑文中記載元代至正二十七年(公元老派367年)十月丙午日,岩僧志聰題刻於摩崖記文云:“透碧宵北山第一勝概。至元壬辰二十九年(公元1292年)間,靈武唐吾氏廣威將軍阿沙公來監泉郡,登茲岩而奇之,刻石為三世佛像,飾以金碧,構殿崇奉,以為焚修祝聖之所劂後,歲遠時艱,弗克茸治。至正丁未二十七月年(公元1367年)秋,福建、江西等處行中書省參知政事般若貼穆爾公,分治東廣道,出泉南,追憶先伯監郡公遺蹟,慨然興修,再新堂構。山川增輝,岩壑改觀”。至20世紀60年代由於年久失修,殿堂塌毀於暴風雨中,石雕造像暴露於崖壁。1988年12月,市政府撥出專款興建“三世紀”石雕造像的保護工程,在臨崖坡地的原址興建,於1991年8月竣工。一、二層為封閉式屋宇,三層為敞開式閣樓,平面成“品”字形布局,具有泉州古建築這特色。從崖下仰望。

1997年11月,在泉州市召開的“清源山碧霄岩'三世佛’石刻造像學術研討”上,與會的國家文物局專家組、中央民族大學、龍門石窟研究所及泉州與會的專家學者在“關於泉州市清源山藏傳佛教三世佛的文物景鑑定書”上一致認為:“清源山碧霄岩元代喇嘛教三世佛石雕造像是我國目前已發現的年代最早、保存最完整、位於最東南的藏傳佛教三世佛(石刻)造像,對藏漢文化交流及西夏人(唐吾特。党項)在元代活動有重要學術價值。可以作為一級物,建議申報全國重點文物保護單位”。

為再現“泉山”的歷史風韻,增添清源山風景名勝區水景資源景觀,1993年市政府決定在主景區“山海大觀”意境區內的清源山上第一泉--“虎乳泉”下方的“紫澤洞天”谷地建設清源蓄水工程--清源天湖。 “清源天胡”大壩壩頂海拔368米,為雙曲石拱壩,壩高30米、壩頂長140米、寬2.8米、總庫容11.5萬立米、最大水面12000平方米。工程於1994年月10月動工,1996年6月建成蓄水。 為迎接1998年12月在泉州舉行的中國國內旅遊交易會,市政府撥出專款,完善湖區的旅遊娛樂、休閒設施,其中環湖步游道、虎乳茶館、垂釣台、觀景台及配套設施於1998年11月竣工。 “清源天湖”既是蓄水工程,更是一個景觀工程。大壩雄偉壯觀,水面波光粼粼,湖畔山峰林木倒映湖中;藍天白雲,湖光山色,交相輝映遊人在此品茗觀景、垂釣休閒,自得其樂。

虎乳泉

虎乳泉 虎乳泉

“虎乳泉”位於“清源天湖”上方的岩坡上。據《寰宇記》云:“《漢書》朱買臣傳謂東越王所保之泉山是也”、南宋初年閩人葉延圭《海錄碎事》載:“泉山,泉州之主山也,山有孔泉故名。”清源山因名泉山,泉州就因泉山而得名。“虎乳泉”旁邊有“孔泉”石刻。泉眼上下皆石,上石如殼、下石如砥,中坼有孔竅,泉從隙縫裡流出,注入一方形石孔中。上有呂道人題刻“虎乳”和宋朱熹撰寫的“源頭活水”石刻。“虎乳泉”長年不涸,遊人耳巾岩石,,可聞其岩下傳出“咕咚”的陣陣響聲。相傳曾有乳水不足之母虎,每天帶小虎到泉邊啜飲,以水代乳,小虎竟壯健長大。雖是傳說,但是“虎乳泉”甘甜似乳,澄澈清洌,以其泉泡茶,香氣獨特,沁人心脾。

九日山在清源山以西,泉州市的西北部,晉江下游北岸,距泉州市區約7公里,閩中人士向有重九登高習俗,每逢農曆九月初九重陽節,大批詩人墨客來此登山歡聚,游山賞景,作賦吟詩,故山名“九日”。山有三峰,分別名東峰、西峰和北峰,因山頂平坦,又叫東台、西台和北台。東台上有唐宰相姜公輔隱居處姜相台和姜相墓,故亦稱“姜相峰”。其形似麒麟,俗呼“麒麟山”。西台上有唐代高士秦系所居的“隱君亭”及基使用過的石硯等物,故亦稱“高士峰”,峰頂有石佛一尊,並建有石佛亭,俗呼“石佛山”。北台上有八戒石等景觀。三峰環抱中間的窪地名“白雲塢”。塢中雲霧瀰漫,清泉潺湲,林木扶疏,花香鳥語,是九日山景色最幽麗處。山頂有“一跳石”,佇立石上可遠觀戴雲山脈壯麗雄姿。山前晉江暢流,金溪逶迤,山光水色,綺麗迷人。

九日山歷史悠久,古蹟較豐,雖因年久,多有湮沒,但留存下來的還不少,萬以摩崖石刻最為著名,故有“山中無石不刻字”之名。現保存完好的共有七十五方,布滿了西峰東坡和東峰南側的崖壁,其中有不少唐、宋名家的墨寶,如唐高僧無等禪師“泉南佛國”的題刻,宋代朱熹、蔡襄、蘇紳、陳洪進等名人的墨跡,成為一座天然巨大的“歷代書法藝術陳列館”。尤其是山南的祈風石刻群,記錄了中國古代“海上絲綢之路”起點泉州港的海外交通資料,更為珍貴,現為省級重點文物保護單位。九日山西南的延福寺,建於西晉太康九年(公元288年),是閩南著名古剎,也值得一游。

世界伊斯蘭教的第三聖墓

坐落在清源山東南側,泉州市東門外2公里的伊斯蘭教聖墓,因位於靈山腳下,也叫靈山聖墓。墓內安葬著穆罕默德兩位弟子的遺體,是世界伊斯蘭教中最古老、保存最好的聖墓之一,與麥地那的穆罕默德聖墓、納夫的阿里聖墓齊名,被稱為“世界伊斯蘭教的第三聖墓”

據史載,唐武德年間(公元618~626年),伊斯蘭教先知穆罕默德遣門徒大賢四人來我國傳教,一賢在廣州,二賢在揚州,三賢、四賢在泉州,後峽穀人卒葬於靈山,故亦稱三賢、四賢墓。墓室呈方形,並排安放著兩座石棺,墓頂蓋以花崗石,呈圓拱形,雕刻簡樸無華。墓地正中建有石亭,以保護聖墓免遭風雨侵蝕。石亭西、北、東三面依山築成馬蹄形環抱迴廊,廊內有石碑數塊,正中一塊為阿拉伯文,記述三賢、四賢事略及泉州穆斯林信徒活動概略,立於元至治三年(公元1323年)。其他幾塊都是漢文,記載歷次重修聖墓的事跡。迴廊右側有一塊“鄭和行香碑”,是鄭和第五次下西洋時,在此行香禱告而立的記事碑,具有珍貴的史料價值。聖墓周圍,林木蔥鬱,松柏蒼翠,附近安葬著許多石棺,這是古代中外伊斯蘭教待墓葬之地。歷年前來祭掃膜拜者不絕。墓前右方有一巨石兀立,風吹之則晃動,人稱“風動石”,石上刻有“碧玉毬”、“天然機妙”等字樣,“玉球風動”成為泉州勝景之一。靈山峰巒起伏,景色秀麗,靈山聖墓是全國重點文物保護單位,現已成為中外旅遊者矚目的宗教遊覽勝地。

名片

1988年由國務院批准確定為國家級風景名勝區

2006年被建設部授予中國首批自然與文化雙遺產地

2009年清源山風景名勝區正式被授予國家4A級旅遊景區

歷史人文

據《泉州府志》記載,清源山最早開發於秦代,中興於唐代,宋元時期最為鼎盛。經過了歷代開發,山上留下了大量文物古蹟現存完好的有宋、元時期石雕造像7處9尊,歷代摩崖石刻近600多方,元、明兩代花崗岩仿木結構的石室多處。

宋代老君造像,系全國最大的、藝術價值最高的道教石雕;九日山祈風石刻,是研究中國古代海外交通史和書法藝術的珍貴資料;唐武德年間,穆罕默德門徒三賢、四賢來泉州傳教,歿葬於靈山,稱伊斯蘭聖墓。其旁有鄭和第五次下西洋的“行香碑”,為中國海外交通的重要史跡。

詩詞歌賦

歷代文士、武將、高僧、權貴游山,在清源山留下400方碑刻和崖刻。北宋米芾的“第一山”,明將俞大猷的“君恩山重”,現代高僧泓一法師遺墨“悲欣交集”,備受景仰。清源山流傳無數的典故、傳說、神話等等,使名山更具深刻的文化內涵。

宋·錢熙:《清源山》“巍峨堆壓郡城陰,秀出天涯幾萬尋。翠影倒時吞半郭,嵐半凝處滴疏林。”

陳子昂:《 感遇》“朅來豪遊子,勢利禍之門。如何蘭膏嘆,感激自生冤。眾趨明所避,時棄道猶存。雲淵既已失,羅網與誰論。箕山有高節,湘水有清源。唯應白鷗鳥,可為洗心言。”

白居易:《香》“香爐峰北面,遺愛寺西偏。白石何鑿鑿,清流亦潺潺。有松數十株,有竹千餘竿。松張翠傘蓋,竹倚青琅玕。其下無人居,惜哉多歲年。有時聚猿鳥,終日空風煙。時有沉冥子,姓白字樂天。平生無所好,見此心依然。如獲終老地,忽乎不知遠。架岩結茅宇,斫壑開茶園。何以洗我耳,屋頭落飛泉。何以淨我眼,砌下生白蓮。左手攜一壺,右手挈五弦。傲然意自足,箕踞於其間。興酣仰天歌,歌中聊寄言。言我本野夫,誤為世網牽。時來昔捧日,老去今歸山。倦鳥得茂樹,涸魚返清源。舍此欲焉往,人間多險艱。”

白居易:《南池》“蕭條微雨絕,荒岸抱清源。入舫山侵塞,分泉道接村。秋聲依樹色,月影在蒲根。淹泊難遂,他宵關夢魂。”

杜牧:《昔事文皇帝三十二韻》:“昔事文皇帝,叨官在諫垣。奏章為得地,齚齒負明恩。金虎知難動,毛釐亦恥言。撩頭雖欲吐,到口卻成吞。照膽常懸鏡,窺天自戴盆。周鍾既窕槬,黥陣亦瘢痕。鳳闕觚稜影,仙盤曉日暾。雨晴文石滑,風暖戟衣翻。每慮號無告,長憂駭不存。隨行唯跼蹐,出語但寒暄。宮省咽喉任,戈矛羽衛屯。光塵皆影附,車馬定西奔。億萬持衡價,錙銖挾契論。堆時過北斗,積處滿西園。接棹隋河溢,連蹄蜀棧刓。漉空滄海水,搜盡卓王孫。鬥巧猴雕刺,夸趫索掛跟。狐威假白額,梟嘯得黃昏。馥馥芝蘭圃,森森枳棘藩。吠聲嗾國猘,公議怯膺門。竄逐諸丞相,蒼茫遠帝閽。一名為吉士,誰免吊湘魂。間世英明主,中興道德尊。崑岡憐積火,河漢注清源。川口堤防決,陰車鬼怪掀。重雲開朗照,九地雪幽冤。我實剛腸者,形甘短褐髡。曾經觸蠆尾,猶得憑熊軒。杜若芳洲翠,嚴光釣瀨喧。溪山侵越角,封壤盡吳根。客恨縈春細,鄉愁壓思繁。祝堯千萬壽,再拜揖余樽。

趣聞軼事

頑石化蓮

混沌初分,鴻蒙洪荒,天傾西北,地塌東南。水如江河從西北傾瀉,奔聚東南。東南汪洋與日俱增,眼見陸地逐漸縮小,人獸驚惶。在這個時刻,出了一個女媧娘娘,她以非凡的神功和毅力,煉成巨石三萬六千六百塊,溯流而上,堵塞天塌空洞,每天一百塊。功成之後,用了三萬六千五百九十八塊,剩下兩塊,一塊拋棄在青埂峰下,一塊留在蓮花峰頂,幾億年過去了,蓮花峰上,這塊巨石變得潔淨如玉,晶瑩奪目。吸引多少仙道、凡俗。

一天,觀音大士駕雲過此,突見奇光閃閃,俯視人間,卻是奇石顯現異光。她降下雲頭,從寶瓶中,抽出柳枝,把法水輕灑在巨石上。江水沸騰,大地轟鳴,世故慢慢在裂開成內八辨,外八辨,頓時光芒四射,香飄百里,觀音亭立在蓮花蕊中。金雞唱曉,鶴鳴九皋,獅子麒麟仰頭騰趾起舞。蓮花峰從此得名,這個故事也從此為當地士民所傳誦。據說觀音大士還把枊枝丟在山下,後來柳樹成蔭。

因此,自晉代以後,人們就在蓮花岩闢室,供奉觀音。這個傳說也為多少遊客騷人所嚮往。

孝心感虎

南安郡最早有周姓,族人所開的井,號周井,建城堡,便呼為周井堡。又有徐姓,烏石山有徐道人升仙處,後來便有神仙坊之名。唐時,周徐兩姓有聯婚者,一方獨子,一方獨女,婚後只生一子,便各取一字,名曰周徐。兩家只此一脈,愛如掌上明珠。周徐自幼得到祖父母、外祖父及父母的疼愛,又漸漸理解自己姓名的由來,因此對祖輩父輩都很孝順,遠近聞名。上有四老,下只一身,要贍養長輩,就得不辭勞累。因此,周徐年年養鴨,蛋可供食,鴨可滋補,賣蛋賣鴨所得可供奉衣食。

周徐長大後,祖父母、外祖父母相繼去世。有一年,母親又病了,他常常要到城裡買藥。一天黃昏,從山邊經過,遇到一隻老虎蹲踞路旁。他雖然害怕,但母病在床,藥不能不買呀!於是他便向老虎央求說:“老虎,老虎,你別噬我,我去買藥,歸家奉母。母病治好,由你區處。勿傷好人,我心良苦。”老虎聽了,竟然一再點頭,表示同意。周徐就這樣安全走過。

以後,周徐放鴨田間,老虎又常常出現,周徐常拿鴨子飼虎。就這樣,老虎漸漸地與他親近起來,日益馴順,常常和他相隨。

後來周徐的父母親去世了,他便騎著老虎辭家而去。傳說他化身為神,至今蓮花峰北去法華院前,還有一座岩石,俗呼化身石。石旁有其父母墳墓。

相傳,他為神後,曾從唐王出征,又曾奮勇救皇宮火災,唐王查詢大臣,知為南安周徐老子,故褒封為太尉。鄉人建宮塑像以祀之。

清光緒丁酉(公元1897年),有鸞鳳飛入墳墓,鄉人挖穴窺探,獲得玉蕉瓦虎等物,傳為神異。

東海釣客

天寶末年,秦系避安史之亂,在剡溪(今浙江嵊縣)隱居二十多年。剡溪留守薛兼訓,十分賞識秦系,因愛其人品詩文,即修表秦請朝廷,舉薦文士秦系出山為官。朝廷下旨,封秦係為右衛率府倉曹參軍。秦系無意仕途,託疾固辭。

秦系一生寄情山水,年過半百,又遠離故鄉入閩。當他來到九日山,見此間風光旖旎,山中古松林立,矯健挺拔,愛不忍舍,便於西峰頂峭崖巨岩下結廬築室,鑿岩為盆,以石當硯,專心詮注《老子》,歷時數年,自號“南安居士”,因他時常垂釣於金溪,又號“東海釣客”。

秦系在九日山,終年同溪山為伴,注書賦詩均不外傳。他的故友薛播於建中末年被貶為泉州刺史,經常到九日山與他敘舊,對仡的生活很關心照顧,但他從來不入城回訪。當時的御史大夫張建封聽說秦系才華出眾,想請他出上,又深知他無意仕途,便秦請朝廷加封秦系一個掛名的“校書郎”,以示敬重。

秦系年近古稀時,宰相姜公輔謫官來泉,全登九日山拜訪隱君秦系。兩人一見如故,相逢恨晚,便辭官於九日山東峰築室隱居,與秦系朝夕呼應,共度13載。姜公輔逝世後,秦系親自為他擇地營葬。元各初年,秦系回歸故里,更名改姓在南京一帶隱居,不知所終,傳說活到八十多歲。

秦系在九日山隱居長達25年,唐人為紀念他築室長隱此山,在九日山西峰他的居室舊址建“秦君亭”,五代時陳洪進重修,並立秦系像於亭中,幾經興廢,至民元後毀圮無存。後蘇才翁又在秦君亭舊址附近岩石上題刻“高士峰”三字,稱秦系居住的九日山西峰為高士峰。

旅遊指南

清源山

清源山 交通路線:

公.交.路.線

3 路 霞淮新村-津板路口-海信站-關帝廟-驚門街頭-洋視窗-打銅街口-花巷口-玉犀巷口-二

院-華僑新村-北門-普明-倒松-埔任路口-花園頭- 180醫院新大門-老君岩- 180醫院舊大門

15 路 新車站-海關大樓-津淮路口-公車站-九一路口-第三巷口-東湖公園-東門-紅梅新村-

市教委-師專-刺桐新村路口-大希夷-水上樂園-倒松-廣益電器公司-潭尾-干休所路口-技工學校-電力學校-老君岩-180醫院新大門

28 路 新車站-海關大樓-津淮路口-公車站-九一路口-第三巷口-東湖公園-東湖電影院-體育館-少體校-少林寺-東嶽-仁風工業區-靶場路口-瑞像岩-水流坑-天湖路口-柳樣村

601 路 清源風景區-花園頭-埔任路口-倒松-水上樂園-北門加油站-皮膚醫院-新華北路口-培元中學-開元寺-省五建-芳草園-新華橋-勞動力市場(金山北區)-新華南路尾-金山南區-土地後 天后宮-義全大廈-幸福街口-中醫院-華洲-東埔-展覽城-遊樂園

30 路 新師院-東梅-下寶-後埔-濱南路口-下路口-路機廠-寶珊花園-新黎大-現代廣場-成洲工業園-寶洲花園-豐澤客運站-坪山建材市場-中營學院-人民日報記者站-雲谷工業區-新農校-豐澤公交站-聖湖小區-地稅大樓-興業站-泰和站-兒童醫院-九一路口-三巷口-東湖公園仁鳳新村-溫陵北路-後茂路中-師專-劍影學校-倒松-花園頭-180醫院-老君岩

景區的門票價格

清源山風景區門票價格不分淡旺季,實行統票價格與分景點散票價格並存制,遊客可根據需要自行選擇購票,具體標準:

統票價格:包括千手山門、老君岩和賜恩岩三個景點,門票價格為50元/人次;

散票價格:千手山門門票價格為30元/人次;老君岩門票為15元/人次;

賜恩岩門票為10元/人次

年卡辦理辦法:交一張近期一寸照片及80元人民幣,即可在千手山門售票處或管理處計財科辦理清源山優惠年卡,立等可取,團體辦卡可上門服務。 (團體優惠)

門券管理科: 電話:0595-2778623

財務科、年卡辦理: 電話:0595-2783190

遊客須知

為保護管理好清源山國家重點風景名勝區,更好地為中外遊客服務,敬請各位賓客按下列要求自律:

一、自覺遵守景區的規章制度,維護景區的遊覽秩序,憑票入門,服從工作人員的管理;

二、發揚社會主義道德風尚,講文明、講禮貌,不粗言野語,猜拳行令,酗酒鬧事;

三、自覺維護公共場所的環境衛生,不得隨地吐痰、丟棄果皮、空瓶、廢紙等污物,服從衛生督導人員勸導;

四、愛護文物古蹟、公共設施、花草樹木,不得攀折花草樹木,嚴禁題刻、塗畫;

五、注意安全,遵守治安、防火規定,嚴格火種管理。不得隨意丟棄菸蒂,嚴禁壘灶野炊、燃放煙花炮竹或其它危及他人安全的活動。

為了您和他人遊覽平安愉快,請自覺遵守以上規定,違者視情給予教育處罰,直至送交公安機關懲處。 謝謝您的合作和支持。

福建古建築特色

| 閩贛邊陲,有著千年悠久歷史,文化積澱深厚,境內許多古建築等文化遺址富有特色和歷史價值。其中九關十三隘、篷橋、名人故居、古街等古建築,名聞八閩。 |

泉州旅遊景點

| 草庵摩尼教寺 | 承天寺 | 九日山 | 泉州開元寺 | 安平橋 | 蔡氏古民居 | 崇武古城 | 清淨寺 | 清源山 | 泉州東西塔 | 泉州天后宮 | 百源川池 | 崇福寺 | 岱仙瀑布 | 戴雲山 | 法石真武廟 | 鳳山寺 | 府文廟 | 富美宮 | 姑嫂塔 | 弘一法師紀念館 | 後城旅遊文化街 | 花橋慈濟宮 | 黃金海岸度假區 | 基督教泉南堂 | 九仙山 | 靈山聖墓 | 靈源寺 | 六勝塔 | 龍山寺 | 洛陽橋 | 牛姆林 | 清水岩 | 屈斗宮古窯址 | 泉州海外交通史博物館 | 泉州灣古船陳列館 | 黃塘施琅將軍陵園 | 石牛山 | 石筍 | 宿燕寺 | 通淮關岳廟 | 塗門街 | 仙公山 | 雪峰寺 | 楊阿苗故居 | 鄭成功紀念館 | 鄭成功陵墓 | 紫帽山 | 芳草園 | 李光地故居 | 李贄故居 | 龍湖 | 蘇夫人姑廟 | 圍頭灣 | 五塔岩 | 西資岩寺石佛 | 狀元街 | 淨峰寺 |