古國簡介

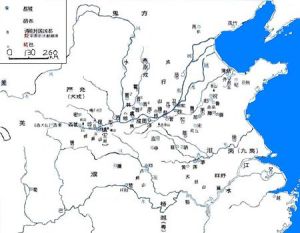

春秋各諸侯封地

春秋各諸侯封地淳于國,是中國歷史上西周和春秋時期的一個諸侯國。

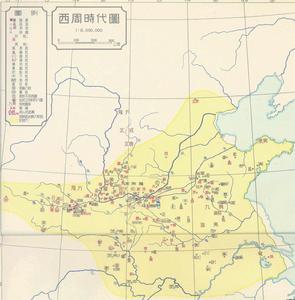

周武王把淳于公分封在山東安丘縣東北部,建立了淳于國。實際上,淳于國是州國的延續。

淳于國的鄰國有蔡國和紀國。

春秋早期,從河南遷移來的杞國頻繁入侵,淳于國國力衰弱,無力抵抗。國君迫不得已逃往外地,淳于國就此滅亡。

淳于國滅亡之後,杞國遷都於其地,故後世有時也將杞國稱為淳于國。

史料記載

其故城在今山東安丘市。齊僖公二十五年(公元前706年,魯桓公六年),淳于公亡國。

《左傳》曰:“淳于公如曹,度其國危,遂不復也。”是什麼原因促使淳于公離開自己的國家而到了曹國,恐怕戰爭是主要原因。該年,北戎又進犯齊國。淳于公正是在這種背景下離開國都而沒有再回國。

另外,在春秋之際,因國內發生叛亂而逃亡的諸侯,也屢見不鮮。後來淳于公又由曹國到了魯國,大概也是避禍。

淳于家族

各諸侯

各諸侯隨著淳于亡國,淳于人陸續離開本土。如後魏梁州刺史淳于誕,雖童年隨父去揚州,但“其先為博人,後世居蜀漢。”(《魏書·淳于誕傳》)博在今泰安,西周時屬魯地,春秋戰國為齊魯交錯地帶。秦置博陽縣(今泰安舊縣),屬濟北郡。漢初改稱博縣,屬泰山郡。

北魏博縣改名博平縣,隸泰山郡。而今泰安西南的淳于村,傳為淳于氏故地,距博平縣僅十幾公里。

漢代名醫淳于意(臨淄人),曾為齊太倉令,被誤逮,赦後專心行醫,深受百姓愛戴。

其墓在今泰安滿社鎮,墓北、南之村分別稱為北淳于、南淳于,南北之間的村稱為中淳于。近幾年新泰、泰安一帶相繼出土帶有“淳于”銘文的兵器,說明淳于家族的人在相當長的時間內曾在泰山一帶活動。

文物遺留

1999年4月,泰山虎山東路拓寬工程中,一戰國墓出土一件有銘青銅戈。戈援長而狹,長鬍三穿,內微上翹,上有一穿,內末端及下側有刃。通長27.2厘米,援長18.6厘米、寬2.5~2.9厘米,內長8.3厘米、寬2.9厘米(圖1)。胡上鑄有“淳于右造”4字銘文。

“淳于右造”戈從形制看,時代應屬戰國中晚期。銘文中的“右”,應是鑄造兵器的“右庫”。齊國當時在都城設有左右庫製造兵器,下屬小諸侯國亦設兵器冶鑄庫。出土青銅有銘戈中,已有“淳于左造”“淳于右造”戈。

“淳于右造”戈的出土,為研究齊國歷史及淳于國的地望提供了重要的資料。