簡介

地處江南的池州,山青水秀,歷史悠久,是人文薈萃的地方。古儺舞(儺戲)、青陽腔、目連戲都滋生、繁衍在這

| |

| 池州 | |

文化背景

池州歷史悠久,人文薈萃,是一方文化厚土

池州是一座古老而又年輕的城市。說她古老,是因為池州作為州府建制始於唐高祖武德4年(公元621年),迄今已

| |

| 池州 | |

池州人傑地靈,英才輩出,是安徽省歷史文化名城,有著“千載詩人地”美譽。歷史上曾留下過眾多文人墨客、鴻儒雅士的足跡。東晉田園詩人陶淵明曾栽菊東流;南朝昭明太子蕭統駐秀山,編《文選》;李白“三上九華、五游秋浦”;晚唐詩人杜牧在池州刺史任上作《清明》詩,讓池州杏花村芳名遠播;北宋清官包拯曾任池州知府,為齊山揮毫題名;南宋英雄岳飛曾紮營齊山,攬勝抒懷。與詩文化交相輝映的是池州的佛文化、儺文化、戲文化。坐落境內的九華山是中國四大佛教名山之一。公元719年,新羅國(今韓國)王子金喬覺(法號地藏)渡海來唐,卓錫九華,修成正果,僧眾認定他是地藏菩薩應世,九華山遂闢為地藏菩薩道場,正在建設中的99米地藏菩薩露天銅像是目前世界上最高的佛像。地藏菩薩、高山懸寺、神秘地宮、肉身之謎,構成了九華山的濃郁的佛教文化。池州儺是我國最為原始的古老戲曲,被譽為“戲曲活化石”,池州因此成為蜚聲中外的“中國儺戲之鄉”。發源於池州的“青陽腔”,被譽為“京劇鼻祖”,對京劇的發展產生過巨大影響。目前,池州儺、青陽腔已被雙雙收入第一批國家非物質文化遺產名錄,並正在申報世界非物質文化遺產。

類別

貴池儺戲、儺舞

| |

| 池州戲曲 | |

貴池儺戲、儺舞是以宗族為演出單位,以請神敬祖、祈求風調雨順、國泰民安為目的,以戴面具表演為特徵的古老儀式性藝術形式,是古代民間社祭(土地的祭祀)活動中不可或缺的組成部分。因此它匯蓄和積澱了從上古到近代各個歷史時期的多元的宗教(含巫、道、 釋及儒家等多種)文化和民間藝術,特別是戲曲文化,從而在劇目、聲腔、表演等方面形成了自己的藝術品格。據明嘉靖《池州府志》記載,早在明中葉以前,它便盛行於池州。至今每逢春節期間仍有演出活動。

貴池儺戲在小農經濟條件下的宗族中代代沿襲,互不交流,很少受外來藝術的影響,仍保持著宋雜劇和古南戲的古樸風貌。中外專家學者皆認為它有極珍貴的戲曲史料研究價值。因而被譽為“戲曲活化石”。

青陽腔

| |

| 池州戲曲 | |

青陽腔是明代嘉靖、萬曆年間(1573-1620) 產生於中外聞名的佛教勝地九華山下的青陽縣,流行於池州一帶的一種戲曲聲腔,又稱“池州調”。它是在博採餘姚腔、弋陽腔及當地佛樂、民曲、土 戲之精華的基礎上,形成的戲曲聲腔。

曾以其行雲流水的“滾調”優勢,風靡於大江南北,更借石台、太平梨園班社的傳播,足跡遍及贛、鄂、湘、川、黔、魯、閩等省,享有“南北時尚,徽池雅調”之美譽。在中國戲曲史上有重要位置。清代鹹豐以後,受戰爭影響,青陽腔在本土上逐漸絕響,僅有部分劇目聲腔倖存於儺戲、目連戲以及本省的岳西高腔、江西的湖口高腔等地方戲中。

清代鹹豐以後,受戰爭影響,青陽腔在本土上逐漸絕

| |

| 池州戲曲 | |

響,僅有部分劇目聲腔倖存於儺戲、目連戲以及本省的岳西高腔、江西的湖口高腔等地方戲中。貴池目連戲目連戲是我國以表演“目連僧救母勸善”故事為主的民間古老戲曲。其歷史源遠流長。據史料記載,唐代即有目連扮演的形式出現。北宋孟元老在《東京夢華錄》中記述了當時京城上演“目連救母”雜劇的盛況。明萬曆初,祁門人鄭之珍在貴池之剡溪(今屬石台)根據民間演出本整理為《勸善記》三冊,首演於貴池。各班社競相以各自的聲腔(餘姚、弋陽、太平、青陽諸腔通稱高腔)形式搬演,由此形成全國各地不同演出風格的目連班社。貴池目連戲在解放前尚有民間班社多個,又稱“花槌”,其聲腔與南陵一帶的目連戲(“青槌”)有所區別。

貴池目連戲

| |

| 池州戲曲 | |

目連戲是我國以表演“目連僧救母勸善”故事為主的民間古老戲曲。其歷史源遠流長。據史料記載,唐代即有目連扮演的形式出現。北宋孟元老在《東京夢華錄》中記述了當時京城上演“目連救母”雜劇的盛況。

明萬曆初,祁門人鄭之珍在貴池之剡溪(今屬石台)根據民間演出本整理為《勸善記》三冊,首演於貴池。各班社競相以各自的聲腔(餘姚、弋陽、太平、青陽諸腔通稱高腔)形式搬演,由此形成全國各地不同演出風格的目連班社。

貴池目連戲在解放前尚有民間班社多個,又稱“花槌”,其聲腔與南陵一帶的目連戲(“青槌”)有所區別。

儺戲詳解

儺戲是我國古老的稀有劇種之一。根植於貴池市劉街等地的儺戲稱“池州儺戲”,約起於明,盛於清,是一種帶

| |

| 池州戲曲 | |

池州儺戲劇目有兩大類:一類是以舞蹈為主的小戲,用於娛神,如《舞傘》、《舞棋》、《舞回回》、《童子拜觀音》等。另一類是本戲,共有五大本:《劉文龍趕考》、《孟姜女尋夫》、《打鑾駕》(即《陳州放糧》)、《章文選趕考》(即《賣花記》)和《花關索》。

儺戲曲調有曲牌和板腔兩種。伴奏樂器有:大鑼、大鈸、小鑼、小鈸、小堂鼓等,無絲弦樂器。

儺戲帶有濃厚的宗教、宗族色彩,歷史悠久,形式原始,風格古樸,故有“戲劇活化石”之稱,對我國古代戲曲具有一定的研究價值。1987年2月,由中央藝術研究院、安徽省藝術研究所主持召開的古老稀有劇種--儺戲學術研討會在貴池舉行,同期舉辦了池州儺戲劇本、砌末、面具等史料、事物展覽,與會人員在劉街鄉觀看了儺戲現場演出,會後,《安徽日報》發表了有關論著。

劉街等地的儺戲,自1988年起又引起國外藝術家的注目,西德、日本戲劇專家、教授,先後4次前來考察和錄像。1990年4月上旬,在山西省臨汾市召開的“中國儺戲國際學術討論會”上,劉街鄉儺戲業餘演出隊的公演,引起了中外學者的進一步關注,且以其豐富的內涵、特有的魅力、獨特的地方風味,受到廣大觀眾的喜愛。現在戲劇藝術界有“南儺北鼓”之稱(南儺即指池州儺戲,北鼓則指鳳陽一帶的花鼓戲),自然也吸引了美國藝術家,他們特別指定將儺舞拍進《虹》片內,並在大王洞中拍完中、美藝術家聯歡的場景後,驅車來到劉街,仔細觀看了儺戲演出的面具向儺戲老藝人詳細詢問了儺戲的演出形式和過程,以及面具的佩戴等。

景點介紹

洞戶千年叫不開,白雲無主自徘徊。只因種玉人歸後,一閉春風待我來。 大王洞,古稱“穿山洞”。因北宋詩人

| |

| 大王洞 | |

大王洞,坐落在府城西南的牌樓鎮大山、穿山村境內。全洞由大天潦、小天潦和大王洞三洞呈"丁"字形組成的巨型溶洞,幹線總長2200米,總面積達10萬平萬餘米,規模宏大,奇景天成,堪稱"洞中大王"。是安徽省第一批省級風景名勝區,是秋浦仙境的一塊奇異的瑰寶。

大王洞風景區由“天橋奇觀”、“神仙河谷”、“大王洞府”(包括鳳殿、龍廳、銀河、仙園〔小天潦〕、瑤池〔百穿山洞〕)和大王湖四大景區組成。是一個容山、水、洞於一體的龐大的藝術珍品。

大王洞一期工程:天橋奇觀、神仙河谷和洞府申的鳳殿、龍廳等景區,於1987年5月1日竣工開放;2001年貴池區人民政府進行二期工程開發,全洞貫通後,整個景區雄偉、險峻、清幽、神奇,令人流連忘返,嘆為觀止。

名山欣賞

走進池州,就像走進天然公園。這裡滿眼翠綠,河流縱橫,湖泊如鏡,處處山青水秀,百姓安居樂業,人與自然

| |

| 九華山 | |

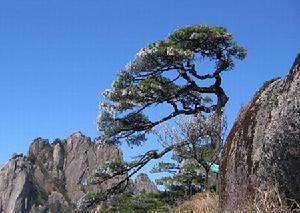

走遍池州,處處是景。九華山既是一座佛教名山,又是一座風景名山、生態名山。九華山方圓120平方公里,為黃山支脈,共有99座山峰。名峰、怪石、奇松、幽潭、瀑布雄奇靈秀,日出、雲海、佛光、霧淞、雪霰蔚為奇觀,名勝古蹟、廟宇古寺錯落其間,素有“東南第一山”的美譽。牯牛降氣勢雄偉,山高林密,藏有野生動植物2000多種,生物多樣性保存完整,是華東地區動植物基因庫。升金湖素有“日產升金”之稱,水生動植物資源極為豐富,有禽鳥70多種,是亞洲最大的濕地之一,被譽為鳥的世界、鶴的王國。還有齊山——秋浦仙境、石台溶洞群、東至大曆山等一批省級風景名勝。真正是集山、水、洞於一體,熔自然、人文景觀於一爐。生態的池州,是中國東南部地區的旅遊勝地。在這一方生態淨土上,池州人民創下了90多處國家、省、縣風景名勝。其中國家級旅遊品牌有4塊:國家級風景名勝區九華山、國家級水禽鳥類濕地自然保護區升金湖、國家級原始森林自然保護區牯牛降和九華山國家森林公園。原始的自然風光、優美的生態環境和眾多的人文景觀、悠久的佛教文化,構成了池州旅遊資源的獨特韻味,吸引了越來越多的國內外遊客。池州也因之成為中國優秀旅遊城市。

安徽風情

| 安徽山川秀麗,人文景觀眾多,有“五嶽歸來不看山,黃山歸來不看岳”的黃山,還有四大佛教聖地之一的九華山、古稱“南嶽”的天柱山、道教聖地之一的齊雲山、琅琊山等名山。此外地方戲曲歷史悠久,豐富多采。現有劇種20多個,其中影響較大,深受民眾喜愛的有黃梅戲、徽劇、廬劇、泗州戲、皖南花鼓戲、淮北花鼓戲、淮北梆子等。 |