永城概況

永城市位於豫、魯、蘇、皖四省結合處,素有“豫東門戶”之稱,是河南省加快城鎮化發展重點市、對外開放重點市和河南重點擴權縣(市)。面積2000平方公里,耕地面積160萬畝。轄29個鄉鎮(12鎮17鄉),739個行政村,總人口 140萬人。

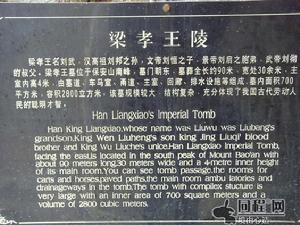

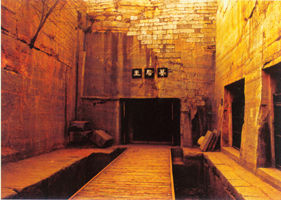

永城歷史悠久,人文薈萃。隋大業六年(公元610年),割彭城、睢陽二郡之地設縣,始名永城,沿襲至今。境內芒碭群山中,孔夫子避雨處、陳勝墓、漢高祖斬蛇處、張飛寨、文廟、郭塔等眾多名勝古蹟星羅棋布,尤其是西漢大型王室陵墓群,為國內乃至世界所罕見,被譽為“漢十三陵”。境內還有周總理題寫碑名的淮海戰役陳官莊烈士陵園和抗大四分校、崇法寺塔、蕭何造律台以及遠近聞名的永城“八大景觀”。永城物華天寶,資源豐富。永城盛產小麥、大豆、玉米、棉花、芝麻等農作物,是全國商品糧基地、小麥良種繁育基地、優質棉基地,糧棉油產量位居全國百強縣行列。永城礦產資源豐富,地下含煤面積1000餘平方公里,精查儲量50多億噸,絕大部分為低磷、低硫、低灰分、高發熱量的優質無煙煤,是全國六大無煙煤基地之一。此外,還儲有鐵、鈷、水泥灰岩、白雲岩、花崗岩、大理石、石英斑岩、膨潤土等17種礦產資源,而且分布廣、儲量大、品位高,便於開採,開發前景廣闊。永城交通便利,通訊發達。連線歐亞大陸的霍爾果斯至連雲港高速公路、通往東南沿海的永淮亳高速公路及永(城)青(疃)鐵路、311國道、鄭永省道貫穿全境。隨著全市行政村村村通油路目標的實現,永城正逐步形成以高速公路、鐵路、航運、國省道為骨架,縣鄉村道路為支脈的立體交通網路。永城政策優越,民風淳樸。2002年,永城市被省委、省政府列為全省25個小城鎮建設示範市中5個優先發展的縣市之一。2004年,省委、省政府賦予永城市與省轄市相同的經濟管理許可權和部分社會管理許可權。2005年,又賦予永城除法律法規規定之外與省轄市相同的管理許可權。2006年,省八次黨代會確立“支持永城發展成為集聚帶動作用強的中心城市”的發展定位。2007年,省委、省政府賦予永城支持黃淮四市發展的28項優惠政策。永城是革命老區,作為淮海戰役決戰決勝主戰場,有著光榮的革命傳統,民風淳樸,民情開化,是一片充滿生機和希望的熱土。

梁共王劉買陵內遺存的《四神壁畫》,

漢禮儀

漢高祖劉邦,在此成就了大漢江山,漢族、漢語、漢人自此而興。芒碭山也被專家定為“漢興之地”。千年古鎮,孕育了山鄉文明,豐厚的人文資源,成就了中國漢禮第一鄉的美譽。

除成童禮之外,景區有為即將上國小一年級的幼童提供“開筆禮”。為高二、高三和大一學生行象徵成熟的“成人禮”。為新人成婚舉行“漢禮儀婚禮”。為遊客、團體、學校舉行“宴禮”。為成人舉行的弘揚孝道的敬老禮。

【奶奶廟】

在芒碭群山中,有座山叫保全山,以前也曾叫南泰山,山上有座奶奶廟.山前有個柿園村,關於奶奶廟和柿園村名字的來歷有這樣一個美妙的傳說。

很早以前,山東境內的泰山叫北泰山,保全山雖小卻有南泰山之稱。北泰山前有一樵夫姓何名振公,此人吃齋好善.積德甚多,感動上帝,下凡三位姐妹,投胎到何家。何老漢一生無子,視三個女兒如掌上明珠。家務粗活不讓乾,大門二門不讓出。只在家中紡花織錦.做些針線。

三姐妹到底是天上神仙,下凡期滿就要招回天宮。一天.上神託夢給三姐妹,保全山為她們建了廟,設了神位要她們擇吉日前往,天明各說其夢,內容相同。於是她們便覺此事是真.當下便商量如何去保全山一探虛實。

此事本該大姑娘去的。怎奈她生性懶惰.怕吃苦.推脫身體偶有小恙。叫二姑娘走一趟。二姑娘也找了藉口不願去.這事自然落在三姑娘身上,她心地善良。自幼勤快.對大姐、二姐言聽計從。就辭別了二老爹娘.披星戴月,日夜兼程奔保全山而去。

三姑娘歷盡艱險,來到保全山。只見崇山峻岭.古木參天。虎嘯狼嚎,一派淒涼景象,卻不見廟宇的影子。她心下暗想:也許是時候不到,不如暫且住下,等一段時間再作理會.就投奔到山下一家土財主家裡當傭人。這財主心眼狠毒,讓三姑娘每天上山剖兩捆青草,幸虧三姑娘在家勤快,也吃得了這苦。

三姑娘天天到山裡割草,一轉眼到了冬天.雪花紛飛草木枯萎,百花凋謝。土財主可容不下別人在他家坐吃閒飯.便想趕走三姑娘,可一時又沒法張口。於是想了一條毒計.想讓三姑娘不攆自走。雖是寒冬天氣.仍然叫三姑娘每天上山割草,割不來草,不給飯吃。可她如同平時一樣.每天照樣割來青草.財主心中犯了疑惑:數九寒天.百草皆枯,她如何能割來青草呢?這天,三姑娘踏著積雪,又去山裡割草,財主悄悄地在後面跟著。只見她進山後往一個山坳里走去。財主跟過去一看.驚得目瞪口呆。但見一片青草迎著寒風長得格外茂盛。三姑娘在前割過去,草在後面又長出來。“寶地!寶地!財主差點叫出聲來.他躲在一棵大樹後面,等到三姑娘走後跳出來,折下一根柿樹枝插在草地上,作個記號.準備第二天帶人來扒寶物。

天亮了,財主帶人進了山。到地方一看,滿山遍野都是柿樹。從此,這些柿樹年年結滿了柿子.遇上災荒年景.四面八方的人都來這裡摘柿子充飢.救了不少人的生命。他們也就在山前定居下來。這裡逐漸成了一個村莊,三姑娘的美名也自此傳頌開了。一些德高望重的人聯名上書,請求給三姑娘建廟立碑,官府順應民心,撥了銀兩大興土術.在保全山上建造了一座金碧輝煌的廟宇,並修了神位。三姑娘昔日的夢境實現了。這是通過自己的辛勤勞動換來的。想想自己歷經的艱辛,兩行淚珠兒奪眶而出。 她不想再跑老遠去告訴大姐、二姐,這也是對懶惰的懲罰.姑娘坐上正位,立刻脫凡成神去了。

三姑娘一去幾年無音訊,家中等急了,大姑娘又讓二姑娘去看看。二姑娘啟程,來到保全山一看,廟宇已經建成,三姑娘滿面笑容地在正位坐著。她不回去告訴大姐,就坐在了偏首。

大姑娘在家等啊,等啊,二妹、三妹都一去不回來,不知是何緣故,只好自己走一趟。她來到保全山一看,氣得眼斜鼻子歪,喉嚨眼裡冒青煙,正位,偏位都占住了,沒辦法,自己只好坐在了下首。

三姐妹都脫凡成神了,人們為了紀念三姑娘和救人度荒的柿樹林,把保全山的廟叫做“奶奶廟”,把山前的村子叫做“柿園村”。三姑娘脫凡成神的日子——農曆三月二十日,成了人們進香朝拜的日子。這事越傳越遠,燒香朝拜的人越來越多。從此在保全山興起了香火廟會。雖歷經改朝換代,但盛況不衰,一直延續至今。

【夫子崖避雨處】

清朝成_豐年間,捻軍在永城除暴安良殺富濟貧勢力發展很快,全縣各大集鎮幾乎都駐紮有捻軍。永城在捻的頭目主要有:縣南蘇平樓的蘇天福(黑旗總目,後被封為掃北王)、蘇天才.縣東呼莊的馮震、車集的李月、縣西北趙莊的趙浩然等。就連芒碭山的山域集也白一支捻軍,首領是余德合。

鹹豐四年(公元1854年)二月初八日.捻軍盟豐張樂行、黑旗總目蘇天福等配合太平天軍北伐,一舉攻占永城縣城。從此捻兵軍威大震.到鹹豐十年(1860年).山城集在捻的發展有數百人。當時永城知縣陳灝聽報非常害怕,擔心在山窩裡捻子發展大很了,不好消火。於是年四月十二日,他帶領全縣鄉勇團練前往山城集剿捻。祭德合帶兵奮力反擊雙方都有傷亡不分勝負.黑旗旗主趙浩然聞訊親率千餘人開赴山城集支援余德合。援軍兵進芒碭山殺得官兵人仰馬翻,死傷過半。知縣陳灝走投無路,一面急忙派人突出重圍向僧王求援,一面倉皇帶部分團練骨幹逃到夫子山上的文廟固守. 文廟俗稱夫子廟,傳說孔子周遊列國時途經芒碭山遇雨在此避雨.後人在他的避雨洞前修建文廟作為紀念。陳知縣

躲進夫子廟驚魂稍定令人關閉山門重兵把守.隨後想道:料你趙老浩(趙浩然的綽號)也不敢攻打艾廟,不然就會留卜糟蹋孔聖人的萬世罵名。

趙涪然和余德合帶領追兵團團圍住了文廟。頓時二人確實作難.孔子至聖先師.他有教尢類.天下老百姓公認的聖人,我們捻車豈能破壞他的廟宇?可是面對兇惡的敵人焉能放縱不打。一旦僧格林沁統兵來救豈不等於放虎歸山.到那時將悔之晚矣!趙、餘二人即召集幾名謀士商議對策.決定:不用槍戰救用火攻誘敵出廟而後一網打盡。

於是捻軍站在夫子山避雨洞上向廟內喊話:“清兵聽真.我們大捻上千人包圍了你們.陳灝快快出來受降,如若不然我們就放火燒廟了。”就這樣輪番喊了半天,廟內的官兵紋風不動。趙浩然氣不打一處來,隨命手下人點著火把去燒山門。誰知山¨外一點火,清兵“嘩”的一聲都跑入了大殿。趙浩然命令在大殿後點火嚇唬敵人。可是無論廟外火光耀天,陳知縣就是按兵不動.最後趙浩然萬般無奈只好讓人把大火把投向廟院,濃煙滾滾,火勢沖天,縣官怕被活活燒死,急令人向外沖。凡向外突圍的;一是被槍殺就是被刀砍.團練死傷成堆,廟門外血流成河。知縣陳灝化妝成鄉勇在數十名團練保護下逃出了重圍,險些丟了狗命。

廟內官兵被斬盡殺絕,趙浩然、余德合急令人全力救火。火很快被撲滅,趙浩然和余德合走進夫子廟,當看到大殿外兩棵柏樹的北面被燒掉了兩大塊皮,趙浩然心疼的落淚,急忙刷水和成泥巴親手糊上兩塊樹疤,所以兩棵青松才得繼續生長,爭今我們還能看到燒傷的樹疤。趙、餘二:首領進了大殿看到孔夫子的塑像被火燻黑,急忙雙膝跪倒禱告道:

“孔夫子,弟子為追殺清兵冒犯了聖顏。等我捻軍推翻了清朝打定了天下’,一定來重修文廟重塑金像。”

【蕭何造律台】

西漢年間,酇縣城裡有一位才子邱生,家有母親和妻子3人。婆媳辛勤耕織,邱生埋頭苦讀,面壁十年,只修得才高八斗,學富五車,一腹錦繡文章。邱生早已躊躇滿志,成竹在胸:有朝一日,定施展才華,定國安邦,造福於人。這一年朝廷開科選賢,邱生便千里迢迢奔赴京城。考場上,邱生真是妙筆生花,應付自如,三篇文章一揮而就。走出考場,邱生更是春風得意。他滯留京城,坐等金榜題名,便可蟒袍玉帶,榮歸故里。

主考官為當朝丞相蕭何。他是一人之下,萬人之上,常以為自己是天下奇才,英明蓋世。今替國家選擇棟樑,定以才論人,無愧漢室。他連續閱卷數篇,都覺文采一般。當拿起邱生文章,抬眼細看,只覺得如行雲流水,錦華滿篇,不由得陡然一驚。再看卷頭的一首律詩:“身居窮鄉僻壤中,吞吐天地誌生平。良驥得韉千里走,鴻鵠乘風萬里行。三韜六略勝樂毅,治國安邦蓋管仲。雄雞啼破晨前霧,紅日一輪照蒼穹。”細琢磨,更覺出手不凡,令他震顫不已。蕭何看完邱生試卷後伏案深思:該生文才出眾,我恨不如他。如若招取邱生,有口皆碑是他,眾人便不再傳揚我蕭何了。他由嫉生怒,一狠心將邱生的試卷付之一炬。

再說呆在京城的邱生,望眼欲穿的盼望出示金榜。不幾日,金榜揭曉,邱生連看三遍都無他的名字,便知自己名落孫山,連聲嘆氣不止。他深知是蕭何弄權,嫉賢妒能,但又束手無策,只有含淚掃興而歸。回到家中,邱生一連仰天長嘆數聲。為防外界干擾,邱生決心築台造律,誓殺蕭何。

邱生天下奇才,名富古城。人們見他苦苦築台,雖不知其意,但都來相助。花開花落,轉眼又是一年,一座高大的平台築成。邱生怕自己日久思變,心猿意馬,便在台上蓋間小屋,四壁無門,僅留一個送飯取明的小視窗。從此身居斗室,晚上思索,白天寫作。含辛茹苦,造律不止,《治漢律典》上卷終成。

一日,邱生的妻子去造律台送飯,路經桃園,見鮮紅的桃子掛滿枝頭。多情的妻子靈機一動:夫君他獨困小屋,經常廢寢忘食,何不摘個桃子讓他嘗嘗,也好讓他知道又到麥忙五月。遂順手摘了一個桃子揣在懷裡。到了造律台,丈夫吃完飯,她把桃子遞過去。邱生接住桃子,忙問:“桃從何來?”賢妻說了實話。邱生大驚,責問妻子“你知罪嗎?”為了安慰夫君,妻子答道:“知罪。”“好,你犯律了。偷盜者,知罪:將削去一手。”儘管邱生看到窗外的妻子已站立不穩,但他仍然接著說:“我是造律者,律人必律已。你是我的賢妻,你能明白我的心跡,定能幫我完成大業。請你自斷一手,去吧!”從此以後,一隻手的妻子再也無法給丈夫送飯。這個爬高下低的苦差,便落到邱生年邁的母親身上。

轉眼又是半年,紅桃早去,白雪又來,整個造律台在白雪覆蓋之下。邱母又走出家門,踏著白雪給兒子送飯來了。她一手攥著樹枝,一手提著飯籃,好久才爬到造律台上,早已累得上氣不接下氣。當她走到窗前,一不小心,身子一歪倒在地上。掙扎幾次仍站立不起,只好順勢在雪地上跪著喘息。恰在此時,全部完成《治漢律典》的邱生,長舒一口氣走到窗前。邱生見母親跪在雪地上,不禁隔窗連喊數聲,待母親站起,他連忙隔窗跪著母親,痛苦著說:“娘,兒女使父母亂倫到跪地警子,天理不容,當死。娘,兒觸犯自編的《治漢律典》,末日到了,但兒已把《治漢律典》上、下兩卷全部寫完,死而無憾了。娘,兒死後,您把《治漢律典》上卷拿到京城去賣,需得5000兩銀子。下卷與兒陪葬,如有客家要買,需銀5萬兩。娘,只要能成全兒的遺願,兒死也瞑目了,請您恕兒不能行孝了。”說畢,遂用削竹刻刀當胸刺去,倒地身亡。邱母哭得死去活來,但也無濟於事,只好同鄉鄰一起把兒屍體就地埋葬在造律台上。邱母安頓好兒媳,便按兒子的遺囑,沿途乞討,直奔京城。

再說蕭何,白把邱生的文章付之一炬後,轉瞬問已過幾年。一日朝畢,回府的路上見許多人聚在一起,個個臉上露出驚嘆之色。蕭何為了摸清事情端倪,差人前去打探,得知是一個鄉間老嫗欲賣一本《治漢律典》,要價銀5000兩。蕭何更感奇怪,競親自撥開圍觀的人群,走到邱母跟前,拿起《律典》細看。他看了幾頁,便大驚失色,欣然許下5000兩紋銀,買下《治漢律典》,並帶邱母一同回府。

蕭何細閱《律典》,知有下卷,便傳喚邱母。邱母說,《律典》下卷已與兒子陪葬,再高的價錢也不能掘墓賣書。蕭何為求得全冊律典,便差親信二人,連夜前往邯城,偷掘盜墓。親信二人從邱生墓中盜出《律典》下卷交與蕭何。蕭何為早受皇封,當即將《治漢律典》全冊呈給皇上。漢帝劉邦展卷,不禁拍案叫絕:“吾漢室正缺律典,真是雪中送炭。有此律典,漢室江山不愁永存。”劉邦喜不自勝,又連翻數章,忽發現最後一款明刻:“私盜葬物,大傷朝廷風化,當斬。”劉邦為了《治漢律典》的實施,為了漢室江山,只得忍痛殺了等待封賜的蕭何。

從此以後,“邱生造律蕭何犯,不斬蕭何律不全”的故事便流傳開了。

【劉邦斬蛇起義】

劉邦,秦末沛縣豐邑人。早年任沛縣泗水亭長時奉命押送一批勞工去驪山為秦始皇修築陵墓,途中許多勞工趁機脫逃。劉邦暗想即使到達驪山,勞工也都逃光了,無法交差。於是在芒碭山澤前休息進食,晚上釋放所有的勞工說:“你們各自逃生去吧!我從此也逃亡去了。”勞工中有十幾位壯士見劉邦寬宏大度,豪爽義氣,便願意追隨他。

晚上,劉邦喝了不少酒,乘著酒興繼續趕路。月色蒼茫,小徑蜿蜒。在逃往芒碭山澤的小路上,走到前面的人忽然驚叫一聲,忙回頭向劉邦報告:“前面有一大蛇擋道,請繞道而行吧!”劉邦醉意朦朧,朗聲大笑道:“英雄豪氣,所向披靡,區區一蛇,安敢擋吾道路?”說話間,撥開眾人,仗劍前行,果見一巨蛇橫臥路中,搖頭擺尾。劉邦正欲用劍砍去,只見那白蛇道:“我乃貴為天子,焉游四海,誅秦平分天下。”劉邦不允,白蛇道:“你斬吧,你斬我頭,我亂你頭,你斬我尾,我亂你尾。”劉邦酒壯英雄膽,說:“我不斬你頭,也不斷你尾,讓你從中間一刀兩斷”。說吧一劍下去把白蛇斬為兩段,頓時蛇血噴濺,染紅了土地,至今這裡長出的草還是紅的。白蛇化作一股青氣飄蕩空中,喊道:“劉邦還吾命來,劉邦還我吾命來。”劉邦道:“此處深山野林怎還你命,待到平地準還你命來。”劉邦貴為大於,金口玉言,後來王莽篡權殺了漢平帝,把四百年的漢室分成兩半。傳說王莽乃是白蛇投世,至此也算還了劉邦所許之願。此是後話。

劉邦斬蛇之後,繼續前行,又行數里,酒勁上涌,醉臥道旁。

第二天早上,有人經過斬蛇之處,見一老嫗痛哭不已,問道:“你為什麼痛哭?”老婦人道:“我兒子被人殺了。”行人問道:“是誰殺的?”老婦人道:“我兒子本是白帝子,在此化蛇擋道本是向赤帝子討封而來,卻被赤帝子殺了。”老婦人說完就不見蹤影。這人來到劉邦一群人跟前,把他所見到的講了一遍,劉邦聽後內心大喜,認為自己就是赤帝子,更加堅定了反秦起義的決心,沛縣弟子聽說後都願意歸附他。劉邦先隱藏於芒碭山澤中,後又返回沛縣,殺了縣令,被擁立為沛公,扯旗造反。經過楚漢爭霸終於登上了帝王的寶座。