名稱

柏孜克里千佛洞

介紹

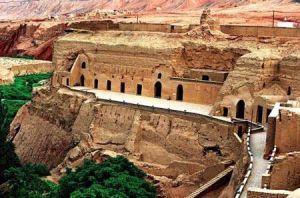

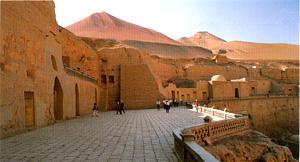

柏孜克里千佛洞

柏孜克里千佛洞至公元13世紀未,由於高昌王室東遷甘肅永昌,伊斯蘭教傳入吐魯番,使得當地的佛教漸衰,千佛洞也隨之敗落。在異教衝突中遭到毀壞,壁畫人物的眼睛全部被挖掉。加上,本世紀初,屢遭俄、德、英、日等列強的盜劫破壞,柏孜克里克千佛洞更是雪上加霜,面目全非。洞窟內的壁畫大部分殘毀,現存的大部分壁畫,雖滿目瘡痍,經過無數次掠奪,但劫後遺存的局部藝術品仍不失光彩,反映出古代回鶻畫既和敦煌壁畫一樣大量地運用富於變化的手法,又發揚了新疆傳統的凹凸暈染法技藝,是中國古代繪畫藝術的珍品。另外,千佛洞的建築藝術也極有歷史價值,受到世界建築界的高度重視.

殘存部分內容以大立佛為主,有"西方淨士變"、"舉哀圖"、"地獄變"、"小忽雷"等。洞窟建設與藝術創作歷經唐、五代、宋、元,時間長達7 個世紀。數量最多、最富特色的是以大型立佛為中心的"佛本行經" 變故事畫。《涅磐經》變中的舉哀弟子和舉哀比丘圖, 形象生動,富有個性,是一幅難得的藝術佳品。

歷史

最早的千佛洞窟

柏孜克里克千佛洞,開鑿歷史最早的是17、18兩窟,為公元6~7世紀南北朝後期開鑿而成的。第17窟中反映"地獄變"的壁畫,酷似摩尼教冥府圖,為全國罕見。

小忽雷伎樂圖窟

第16號窟開鑿於中唐。窟中有一幅依樂圖。圖中小忽雷這種古代樂器的出現為中國佛窟所首見,是研究古代西域音樂、樂器的珍貴資料。

忽雷,又叫龍首琵琶,源於唐代南詔樂。其形制棒狀梨形,龍首雙弦,蟒皮蒙腹,檀木為槽,據說是由唐代名畫家韓滉專請樂工精心製做而成。真品現藏北京故宮博物院。當時,鄭中丞是演奏大小忽雷的高手,名聲響震一時。小忽雷壁畫的出現,說明唐代我國南北文化交流達到空前的水平。

高昌回鶻國王、王后圖窟

柏孜克里克第20窟壁畫,繪製有回鶻高昌國王和王后的圖像。畫像色彩艷麗,線條流暢,繪製精美,有很高的藝術性,是整個千佛洞壁畫的代表作之一。畫中,高昌回鶻王,頭戴蓮瓣形寶珠冠,身著圓領寬油長袍,中束腰帶,腳著黑色長統靴,腰帶上佩系小刀、火石、礪石、針茜等日常用物。王后,體態豐滿,頭戴寶冠,身著翻領窄袖西紅色大衣,與《唐書》所載回鶻王后的服飾完全一樣。畫像旁,標有回鶻文題記,大意是歌頌回鶻國王和王后的文才武略和輝煌政績。十分遺憾的是這些精美的壁畫陳列在柏林博物館,窟內的彩色照片是根據原作翻拍的。

窟中之窟的第69號窟

在第20窟中心柱後的後牆壁下,有一小門洞,這就是69號洞窟。窟中南壁畫有幾個僧徒,雙手合十雙腿盤屈,正襟危坐,神態自若,悉心念佛。墓然看去,好象是在練氣功,抑或是練印度的瑜伽功。其內容到底是什麼,有待專家學者考證做出結論。因為地理位置特殊,比較隱蔽,此窟不易被外界發現,壁畫能完整地保存下來,確實是不幸中的大幸。

高僧紀念窟

第82、83號窟,位於崖壁下的木頭溝畔,是公元10~11世紀高昌回鶻王國強大時期,專為佛寺高僧修建的小型紀念窟。窟分前後室,曾發現陶質舍利匣。82窟前室正壁中間,繪有山丘。山下鮮花盛開,山上樹木蔥籠,飛鳥入林,有袒身、飾瓔珞的武士,聚精會神拉弓作射獵狀,頗耐人尋味。