歷史

佉盧文字

佉盧文字流傳

尼雅

尼雅佉盧文可能是在波斯人統治時從阿拉米字母演變出來的,但是沒有發現這種演變的確實證據。佉盧文字大約和印度的婆羅米文字的出現時間相近,但婆羅米文字在印度和東南亞的許多文字中派生,而佉盧文沒有什麼後繼文字,最後被婆羅米文字取代。然而,佉盧文使用時正是佛教發展時期,有許多佛經是用佉盧文記載的,並通過絲綢之路向中亞和中國西部流傳。大英圖書館在1994年接受捐贈有公元1世紀用佉盧文字書寫的最早佛教貝葉經,是在阿富汗發現的。

佉盧文字是一種音節字母文字,由252個不同的符號表示各種輔音和元音的組合,從右向左橫向書寫,一般用草體,也有在金屬錢幣上和石頭上的銘文。

科考發現

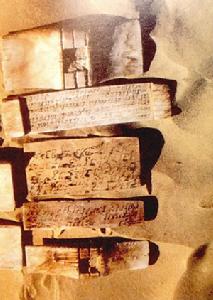

佉盧文簡牘

佉盧文簡牘佉盧文的一種書寫、記錄方式,即將佉盧文書寫於用木頭做成的簡牘上。公元3~4世紀前後流行於塔里木盆地南緣,為當時鄯善國主要的文書形式,用於傳達國王諭令和政府內公文往來,以及記錄各種法律檔案、籍帳和文學作品等。到目前為止,各種類型的佉盧文簡牘共發現約1100枚,另有25件羊皮文書,主要出土於民豐縣境內的尼雅遺址以及若羌縣境內的樓蘭遺址。

佉盧文是一種死文字,根據現在的考古發現和研究情況來看,其主要流行於巴基斯坦北部(即古代的犍陀羅地區)及中國新疆塔里木盆地南部(古代鄯善國地區)等地,流行的時代在公元前3~公元4、5世紀。這種文字起源於古代犍陀羅地區,之後向東傳播到塔里木盆地南緣的古代于闐和鄯善國境內,作為官方文字使用。在鄯善,這種文字被與一種源自中原的書寫材料--簡牘結合了起來。書寫佉盧文字的簡牘,在形狀上可以分為長方形、楔形和不規則等幾種;形制上可以分為封檢、觚、簡和牘等。不同形制的佉盧文簡牘,在書寫內容上有著一定的差別。一般來講,楔形的封檢用於書寫國王的諭令,長方形的封檢用於書寫政府檔案、法律文書或者信函等。

1901年初,當瑞典人斯文赫定站在樓蘭古城的廢墟前躊躇滿志時,在他的南面,英國人斯坦因也站在了一個後來被證明是十分重要的東西方文明交匯點的門檻前,這個門檻就是民豐。

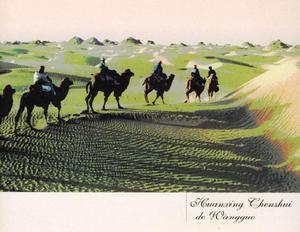

斯坦因和他的駝隊拖著疲憊的步子,進入了窮困的民豐縣城。這是他四次中國西域之行中的第一次。他受到了縣衙所有人包括“穿紅衣服的劊子手”莊重熱情的歡迎和款待。他的目的是沙漠中的一座古城,因此要在民豐多住幾天,補充給養。

斯坦因在一間十分舒適的房間裡忙著記筆記和給歐洲寫信,他的僕人們則四處採辦所需物品或閒逛。其中一個叫哈桑的駝夫在市場上碰到一位叫伊卜拉欣的農=夫,說他家中藏有兩塊上面寫有字的木板。當他們將兩塊木板拿給斯坦因看時,他驚呆了:這是兩塊寫有佉盧文的木牘!而在那個時候,佉盧文在中亞剛剛被發現,“鮑爾文書”被傳得沸沸揚揚,歐洲探險家紛紛以得到佉盧文的寫本為最貴。這也是斯坦因進入中國西域以來,第一次親眼目睹傳說中的“中亞死文字”實。據伊卜拉欣說,這些木牘是他數年前在沙漠中的一個遺址尋寶時找到的,他覺得沒有價值,大部分都丟棄了,剩下幾塊拿回來給孩子玩。斯坦因喜出望外,當即改變行程,雇伊卜拉欣為嚮導,前往發現木牘的古城遺址。

斯坦因的駝隊離開民豐,沿著時斷時續的尼雅河,進入了沙漠。沙漠中不時可見到散落著碎陶片的古代居民區、枯死的果園和楊樹林以及不時在沙丘中露出頭來的用蘆葦編成的籬笆。途中,他們在聖人墓地伊瑪目扎法·沙迪克麻扎補充了用水,又經過幾天行程,斯坦因懷著忐忑不安的心情,走進了伊卜拉欣發現木牘的古城遺址。這是一片方圓數十公里、散布著大大小小上百處建築遺蹟、從未有人探察過的地方。遺址的中心,聳立著一座殘破的佛塔。當斯坦因在佛塔旁自己的帳篷中入睡時,他做夢也沒有想到,一座世所罕見的)、2000年前封存於此的佉盧文的檔案庫,已悄然向他開啟了大門。

斯坦因雇用的壯勞力,在他不菲酬金的鼓舞下,近乎瘋狂般地掘開了他們所看見的所有房屋遺址和垃圾堆上覆蓋著的沙土,從中得到了數以百計、近乎完整地寫滿了佉盧文的楔形木牘和漢文木簡,以及成打成打“書寫在精心製作的光滑的羊皮上的完整的佉盧文文書”。被發現的時候,大部分木牘還整整齊齊碼放在房屋中,其中許多還都未曾被打開過:兩塊相扣在一起用繩子綑紮的木牘上面,還端端正正地嵌著發信人壓上去由收信人啟封的封泥。而那封泥上的圖案,竟然大多是古希臘愛神伊洛斯、智慧女神雅典娜、宙斯之子赫拉克里斯以及其他一些叫不出名字的古典男女的浮雕頭像!有的木牘並排蓋著兩顆印,一顆鐫刻漢字篆體,另一顆為西方人首像。此外,中亞古代犍陀羅式的木雕品和中國式的銅鏡、木碗、絲綢等也同時出土於一座遺址中。2000年前,在中國這么遙遠的地方,東西方文化竟以這樣不可思議的方式結合在一起!斯坦因抑制不住內心的激動:“這些印記對我們來說,其價值遠遠超過那些有機會得以倖存的原始印章。展現在我們面前的是一幅廣闊的歷史畫卷。我們早已知道,這種古典藝術曾傳到大夏(今阿富汗)及印度西北部的邊緣,但卻從來也沒有料到它會傳播到如此遙遠的東方!似乎是為了象徵西方與東方影響的奇妙混合。”

佉盧文字

佉盧文字1 1895年夏,瑞典人斯文·赫定由葉爾羌河畔橫穿塔克拉瑪乾沙漠抵達和田河,發現丹丹烏里克、喀拉墩古城遺址,探險中在和田河以西的沙漠險些遇難。

2 1900年3月28日,斯文·赫定在羅布泊發現樓蘭古國。1901年3月3日,發現樓蘭古城遺址,標誌建築為三間房和樓蘭泥塔,並最早使珍貴的佉盧文獻重見天日。

3 1904年,發表《羅布泊探秘》,提出羅布湖泊游移假說。

4 1934年5月,斯文·赫定委派瑞典考古學家貝格曼尋找到小河墓地,即小河5號墓地的太陽墓葬,挖掘出樓蘭美女乾屍。值得一提的是斯文·赫定的探險活動僅只以發現科考為主,並未進行掠奪破壞。

二 普爾熱瓦爾斯基

1878年,俄羅斯人普爾熱瓦爾斯基在新疆奇台至巴里坤的丘沙河、滴水泉一帶發現野馬,1881年命名為普氏野馬。

三 奧雷爾·斯坦因

1英國探險家斯坦因發現及考察尼雅遺址

1901年1月27日,斯坦因到達尼雅南部邊緣,首次發現了尼雅遺址。發現了彼此孤立地散布在沙丘中的房屋、佛塔、庭院等遺蹟,共發掘12所房屋,出土了大量的寫本、家具、罐子、殘破地毯、毛織物、玻璃器皿、金屬器皿等物品。他將上千件佉盧文書帶回了英國進行研究,並得到許多具有中亞風格的藝術品。

1906年10月19日,斯坦因第2次來到尼雅,發現並確認了“回”字形佛塔,共發掘遺址41處,獲得許多保存完好的印度文書、佉盧木板上的封泥印、家具、小型木製物、雕刻了花紋的屋架等物品。

2 考察樓蘭遺址

斯坦因1901年初次到達時,他最早提出河流流量減少,土地沙漠化,從而導致樓蘭古城廢棄的“自然環境變化學說”。

1906年12月17日,斯坦因第2次到達樓蘭。發現了一些漢代的木簡和古錢,還有同尼雅一樣的佉盧文木板,一張色彩鮮艷的毛毯殘片,一卷黃絹等物品。

1914年,斯坦因第3次到達樓蘭,在主要遺蹟的東北方一座漢代墳園,發現了青銅鏡、木製兵器模型、鑲金織物的殘片等物。發掘了兩具樓蘭成年男子的頭骨。

3考察米蘭遺址

斯坦因於1907年1月在米蘭的古堡內發現了一些寫在檉柳木札和紙上的西藏文字、一種用古體字寫的突厥語寫本、織物殘片、加漆皮革製作的甲冑殘片、木製器皿、陶器、軍裝等物品。

在古城東北大約2公里處的米蘭大寺內,從中運走了一個高約1米的完整的大佛頭。

在編號為M3的佛塔中,他揭走了有濃郁犍陀羅藝術風格的“有翼天使”壁畫、用佉盧文題記的“維莎達羅王子本生故事”壁畫,以及一組青年男女群像壁畫。

四 橘瑞超

1909年2月,日本大谷探險隊橘瑞超在樓蘭古城發掘出舉世矚目的《李柏文書》並掠走。

五 艾米爾·特林格勒

1 1927年8月德國特林格勒探險隊的德·特拉在葉城縣的崑崙山北麓發現桑株岩畫。

2 1928年3月22日——25日,特林格勒在和田丹丹烏里克遺址寺院群中揭取了所有有價值的壁畫。

六 馮·勒柯克

1906和1913年,“德國皇家吐魯番考察隊”先後兩次洗劫新疆克孜爾石窟,其中勒柯克、巴圖斯等人肆意割取壁畫。克孜爾石窟被割取的壁畫面積多達480多平方米,在當時條件下能進入的繪有壁畫的近六十個石窟無一倖免。尤其是一七五號至一八零號共六個石窟並排鑿於崖壁的頂端,從正門很難攀緣進入,竟不惜將繪有壁畫的石窟側壁鑿通,致使這一排石窟的側壁壁畫悉數被毀。隨後馮·勒柯克又來到吐魯番的柏孜克里克千佛洞將大量精美壁畫掠奪破壞

相關著作

(1 ) A . M . Boyer , E . J . apson , E . Senart and P.S.Noble , Kharo st h ī Inscriptions . 3 vols ., xford , 1920 , 27 , 29 .

(2 ) A . Stein , Innermost Asia , 4 vols ., Oxford , 1921 .

(3 ) A . Stein , Serindia , pp . 257 — 263 , 5 vols ., Oxford , 1907 .例如關於 568 號木簡有 p . 260 , 68 ,‘ N . xxiv . viii . 71 . Rectang . tablet , Complete , unopened '關於 570 木簡有 ibid . b27 ,‘ N . xxiv . viii . 73 . Rectang . tablet , Complete ; unopened , or opened and re-sealed in antiquity .'

(4 )《報告書第 1 卷》圖板 29 、 30 、 31

(5 )《報告書第 2 卷》圖板 34

(6 ) T . Burrow , The Language of the Kharo st hi Documents from Chinese Turkestan , p . 121 .‘ According to prof . Thomas ( Acta Or . XII , 15 ) =viyālitavya- “ to be Untied ” .'

(7 )(8 )拙稿〈關於新疆尼雅遺址出土的佛教文獻 ⑵ 〉《印度學佛教學研究》第 45 卷 第 2 號 1996 年

(9 )拙稿〈關於 Khotan 本《 Aparimitāyur 陀羅尼經》 ⑵ 〉《印度學佛教學研究》第 43 卷 第 1 號 1994 年

(10) Kharo st hī Inscriptions,part Ⅲ . pp . 323 — 328 .

(11) T . Burrow , The Language of the Kharo st hi Documents from Chinese Turkestan , p . 98 .

(12) T . Burrow , The Language of the Kharo st hi Documents from Chinese Turkestan , p . 86

(13) 伊藤玄三〈新疆維吾爾自治區克里雅河流域的考古學遺蹟〉《政法大學文學部紀要》 1992 年

(14) S . Konow , Kharo st hī Inscriptions , p . 154 , 5 — 14 ,‘ Our inscription mentions the Sarvāstikavādin , and it seems natural to infer that the Sarvāstika-vādin had Prākrit canon in the north-western language of , say Taxila , before Sanskrit was introduced , probably in connextion with Kanishika's Council '; 1996 年 6 月 6 日的泰晤士報報導的樺皮佛典也可能成為 Konow 氏之說的佐證。

(15 ) M . A . Stein , Serindia . p . 246 .

(16 ) Corinne Debaine-Francfort , Abdurassul Idriss , Wang Binghua , Ancient irrigation and Buddhist art in Taklamakan .( First results of the Sino-French Archaeological Expedition in Keriya ), Arts Asiatiques , Tome XLIX-1994 .

(17 )拙稿〈關於新疆尼雅遺址出土的佛教文獻 ⑶ 〉《印度血佛教學研究》第 46 卷 第 2 號 1998 年。