伯孜克里克石窟簡介

伯孜克里克石窟

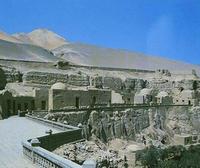

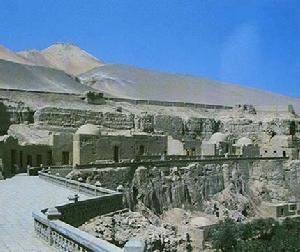

伯孜克里克石窟位於新疆維吾爾自治區吐魯番市區東北約40公里的火焰山峽谷木頭溝河西岸。“柏孜克里克”在維吾爾語中有“山腰”之意。窟群散布在河谷西岸約一公里範圍內的斷崖上,分三層修建,現存洞窟83個,其中有壁畫的40多個,保存壁畫總面積1200平方米。伯孜克里石窟是高昌石窟中現存洞窟最多、壁畫內容最豐富的石窟。它曾經是高昌回鶻王國的王家寺院。1982年被列為國家重點文物保護單位。

組成部分

伯孜克里克(Bezeklik)一詞的原意是‘具有美麗裝飾的房屋’,原本是僧侶閉關修行的寺院石窟。全窟系由兩群洞窟組成,共有五十七窟。散布在火焰山山麓的木頭溝河西岸及其上游。伯孜克里克石窟群始鑿於麴氏高昌國(499-640年)時期。其中18、29、48號洞窟屬於這一時期。18號洞窟為中心柱式大型洞窟,是該窟群現存能看清壁畫內內容最早的一洞窟,前室及甬道和隧道下部在回鶻高昌前期重新修繪,僅隧道上部和頂部完整地保存了早期壁畫內容,即繪斗四式平基圖案,側壁繪著圓領通肩式袈裟的千佛,兩手在腹前相握的手勢有別,頂部和側壁交界以寫實的手法,仿木結構繪出檁、枋等形象逼真。重修寺院

佛教聖地

王家寺院

回鶻高昌國時期,寧戎寺成為王家寺院,歷代高昌王大都在此建有洞窟。柏孜克里克石窟以回鶻高昌時期的遺存最為豐富,屬於這一時期比較典型的洞窟有14、20、31、33、39、41、82等窟。壁畫題材比以前更豐富,有諸佛,千資百態的各種菩薩像、大型經變畫、說法圖、千佛洞、供養菩薩行列,天龍八部、四大天王像、供養人和供養比丘像及各種裝飾圖案,並出現了反映釋尊前生無數世誠心供佛,終於自身成佛的本生因緣故事,塑繪結合的“鹿野苑初轉輪”以及密都諸題材。石窟形態

窟形多模仿龜茲的長方洞及方形洞。尤其後者,其主室為中央雕刻巨大方柱、左右兩側以迴廊連線,且於方柱內部鑿洞的複雜形式,在諸窟中最常出現,而且盛行於九、十世紀。窟內壁畫多半描繪授記的誓願圖。在六面壁上共繪成十五幅畫,每一幅構圖有極其嚴格的規劃;中央是具有光輪的佛立像,下方則畫上菩薩、供養者,佛的周圍下方安置菩薩、天部、神王,尊像與尊像間,則飾以五彩花紋。可惜這些壁畫線條太硬、太趨於形式化;而且往往有兩座洞窟的壁畫採用同一主題與同一布局。如第四與第九、第七與第十七、第十一與第四十,以及第十九與第二十窟中的作品。除了上述主題之外,中室的三面壁上也有觀音、行道天王或涅盤變相、西方變相、藥師變相、法華變相、地獄變相等大畫面的淨土變相,及以供養者自居的維吾爾貴族、摩尼教的聖者、景教教徒等的壁畫,內容千變萬化;一般人通稱為回紇樣式。倘撇開主題的多岐性不談,此窟群的壁畫的確深具藝術價值。此外,就漢文、回鶻文雙行並寫的榜書看來,可見當時回鶻與漢民族間的關係密切。