基本信息

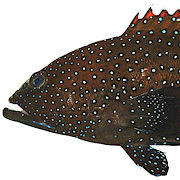

俗名: 眼斑鱠 過魚 石斑 油鱠 青貓 黑鱠僅學名:Cephalopholis argus

英文名:Seabass,Peacock hind,Peacock grouper,Peacock cod,Peacock rockcod,Peacock rock-cod,Peacock coral cod,Peacock rock cod,Worldwide-peacock rockcod,Blue spotted grouper,Bluespott

中文名:斑點九刺鮨斑點九棘鱸

科名:Serranidae

科中文名:鮨科

同種異名:Bodianus guttatus, Bodianus jacobevertsen, Cephalopholis miniatus, Cephalopolis argus, Epinephelus argus, Serranus guttatus, Serranus immunerur, Serranus myriaster, Serranus thyrsites ;<"

模式種產地:East Indes

瀕危狀態:不在IUCN瀕危名單中

棲息環境:礁區、近海沿岸

棲息深度:1 - 40米

最大體長:60 cm

有毒魚類:是

經濟性:是

食用魚類:是

觀賞魚類:是

地理分布

廣泛分布於印度-太平洋區。西起紅海、非洲東岸,東至法屬玻里尼西亞及皮特康島,南自澳洲及羅得豪島,北迄日本及小笠原群島。中國台灣除西部沿海外,各地皆有產,主要產於南部海域及蘭嶼、綠島等。形態特徵

體延長而高,標準體長為體高之2.6-2.7倍。頭背部弧形;眶間區略凹陷。吻短而略鈍圓。上頜骨末端延伸至眼後之下方;上下頜、齶骨、鋤骨及舌面均具齒,其中鋤骨齒帶呈菱形。下鰓蓋及間鰓蓋後緣平滑。鰓耙數8-10 21-23。體被細小櫛鱗;側線鱗孔數57-61。背鰭連續,無缺刻,有硬棘X枚,軟條19-21;臀鰭硬棘III枚,軟條7-9;腹鰭腹位,末端不及肛門開口;胸鰭長於頭部長;尾鰭圓形至淺內凹形;各鰭皆無延長之鰭條。體呈橘紅色,腹側較淡;雄魚於背鰭硬棘部具一黑斑;雌魚則於背鰭基部具4-5個大小不一之黑色斑塊。棲所生態

熱帶海域常見之魚類,生活棲所多變,自潮池至水深40公尺處之礁石區皆可見其蹤跡,一般較常見於1-10公尺之水域。主要以小魚為食,偶捕食甲殼類。主要攝食時間為清晨及午後,其餘時間則穴居休息,但在馬達加斯加的族群則大多於夜間獵食。漁業利用

常見之食用魚,一般漁法以一支釣,魚槍或設魚籠捕獲。清蒸、煮湯或紅燒皆味美。亦有被作為觀賞用魚。因食物鰱之故,可能含有熱帶海魚毒。盤點海洋中的魚類之二十七

| 海洋魚類從兩極到赤道海域,從海岸到大洋,從表層到萬米左右的深淵都有分布。生活環境的多樣性,促成了海洋魚類的多樣性。但由於生活方式相同,產生一系列共同的特點:具有呼吸水中溶解氧的鰓,鰭狀的便於水中運動的肢體,能分泌粘液以減少水中運動阻力的皮膚。 |