三大民系

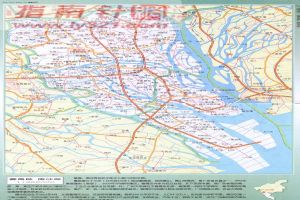

廣府文化分布於珠江流域,珠江三角洲是其重要聚居地。廣府人是三大民系中最先形成,也最早受到近代西方先進文化思想的影響,因此最具開放性。廣府人易於接受外來事物,敢於學習和借鑑西方文明。中國第一個留學生容閎、第一個工程師詹天佑、第一個飛行員馮如即為傑出代表。廣府人具有冒險、創新精神,在近代史上極具反抗性和鬥爭性,在推翻封建帝制、建立新中國的過程中發揮了舉足輕重的作用。在當今改革開放的滾滾大潮中,廣府人敢為天下先,使珠江三角洲地區經濟迅速崛起,成為華南人才匯聚中心。

廣府人具有務實精神,政治觀念較弱,商品意識卻很強,而廣州商人在清中期就已聞名全國。商品意識不僅瀰漫於民眾的日常生活中,而且制約著人們的價值取向和行為目標,這就使得人們過於注重經濟上的利益關係,民系的內部凝聚力相對較弱。強烈的商品意識也帶來了投機性的負面作用和較為濃厚的宿命觀,如廣府人開的商店中普遍可見供奉著財神——關公,在珠江三角洲地區也存在迷信命運,敬奉鬼神等不良風氣。即使在學術思想上,他們也強調學以致用。

廣州向來是嶺南文化中心,所以經常被用來指代廣東文化,廣州話被稱為“粵語”;廣州方言歌統稱為“粵謳”;廣州戲劇、音樂被稱為“粵劇”、“粵曲”;廣州菜被稱為“粵菜”;廣州工藝品的重要品類被稱為“粵繡”、“廣彩”、“廣雕”等。

福佬人主要居住在廣東東部。這裡地理範圍狹小,資源貧乏,人口和環境之間的矛盾很大。激烈的競爭環境造就了潮州人冒險開拓、刻苦耐勞、注重義氣、勤儉立業等性格特徵,最為突出的是強烈的凝聚力。潮州人很早就到香港和東南亞等地謀生,在異鄉的土地上生活,潮州人之間形成了一種互相照應、團結互助的風氣。

潮州人在農業上精耕細作,在手工業上精雕細琢,在商業上更是精打細算,極善經營,聞名海內外。潮汕地區的海外貿易開始較早,北宋就有印尼的商船到潮州進行貿易。明清時期,潮州地區已有發達的海洋性商業貿易活動。即使在清初海禁時期,潮州商人還是偷偷進行海外貿易。潮州人所具有的超強適應力、競爭力和團結力,使得他們在海外貿易中非常受用。很多潮州人從做小商小販起家,最終發財致富。

世界各地有華人的許多地方都建有潮州會館。明清時期,在國內的許多商埠也都設有潮州會館。現在,在東南亞各國和美、加、澳等地也組建有潮州人社團。1981年成立的“國際潮團聯誼年會”,每兩年舉行一次國際性聚會。1997年第八屆年會第一次在潮州人本土汕頭舉行,當時的美國總統柯林頓也向大會發來賀電,潮商在海外影響可見一斑。

刻苦自強的客家人

在客家人南遷入粵時,富饒的珠江三角洲和潮汕‍平原已有廣府人和潮州人生活,他們不得不和畲、瑤等少數民族雜居在內陸山地。俗語講“逢山必有客,無客不住山”。貧瘠的山區耕地有限,不能容納眾多的人口,為了生存,他們不得不經常遷徙。在長期的遷移過程中,客家人養成一種刻苦耐勞,自立自強的淳樸民風。

客家山區交通不便,長期處於自給自足的自然經濟狀態。在歷史上的多次遷移中,他們大多是整個家族集體遷徙,因而客家人的家族觀念特彆強固。其表現有二:一是祠堂設施的完善和族譜連續修撰。二是民居方面出現了超大型的土樓和樓房組合成的圍龍屋。客家人崇尚讀書,外出求學蔚然成風,與廣府人、潮州人的重商情節大不相同,有“文化之鄉”的美譽。由於重視教育,客家人在歷史上湧現了不少傑出人物。如清代傑出詩人、書法家宋湘,中國近代卓越的外交家、啟蒙思想家黃遵憲,近代四大藏書家之一丁日昌,著名華僑實業家姚德勝、張弼士,著名歷史學家、客家研究專家羅香林等。

客家人重耕讀、輕工商的觀念以及小農意識,使客家人在國內外的經濟活動中缺乏競爭力,也與同在嶺南的廣府人和潮州人拉開差距。客家華僑經常為家鄉慷慨解囊捐資辦學,扶持公益事業,卻很少投資設廠。近年以來,這種情形才有所突破。

民居:民居方面出現了超大型的土樓和樓房組合成的圍屋。建築多以夯土或土坯磚為材料,漸而發展到以花崗石、大青磚為建築材料,十分堅固,規模巨大。現存土樓,最早可以追溯到唐代,自清康熙初年至20世紀70年代,興建了不少土樓建築。圍樓大多為圓形和方形,大型圓形圍樓高達4~6層20餘米,多達四環。目前在省內多處有分布,以梅州地區居多。

客家菜:稱“東江菜”,口味偏於濃重,主料突出用肉類而少用水產,其特色是“鹹、肥、香”,重實惠,多吃熟食,喜吃乾醃菜。客家菜以砂鍋菜見長,造形古樸,保留較多的古代中原烹調法。傳統菜式有鹽(火+局)雞、釀豆腐、梅菜扣肉、酒雞、肉丸以及各色釀菜,特愛吃狗肉。

潮州民宅和山西大院

走在潮州甲第巷,嶄新的牆灰上依稀可辨明清風格,詩書人家的屋舍多以儒林第、大夫第、翰林第等命名,顯現出對讀書入仕的渴望。民居中石雕、木雕、灰塑和彩畫齊備,甚至以牆為紙,將中國的山水畫搬上了牆裙。

甲第巷是潮州民居中修復最好的,在20分鐘遊覽中,常常浮現山西大院和安徽民居的風格。晉商、徽商和潮商聞名天下,在中國歷史上,晉商和徽商的顯然要比潮商顯赫,山西人開的“票號”左右了大清朝200餘年的金融市場,連慈禧太后也向晉商伸手借過銀子。財大氣粗的晉商衣錦還鄉,極盡奢華建宅子,直到今天還留下了諸多山西“大院”。自從張藝謀在祁縣喬家大院拍了《大紅燈籠高高掛》之後,晉中地區的“大院”更加有了名氣,太谷縣的“曹家大院”、祁縣的“喬家大院”、“渠家大院”賺了現代人不少鈔票。

而徽商的宅子與晉商又有區別。徽商不僅愛財,還好儒,他們以能躋身仕途為榮耀。走進徽居,呈現出修身養性、勤學守德的氣息。宅里多建有書屋,安徽關麓村獨特的8家聯體古居中,就有4間書屋。

只是現代晉商和徽商都偃旗息鼓,而潮商旗幟依然樹立,與今天的溫州商人齊名,被稱為東方的猶太人。“智慧在東方人腦子裡,財富在猶太人的腰包里”,潮州商人和溫州商人既有東方人精明的頭腦,又有猶太人聚斂財富的本領。雖然近些年來潮商大本營潮汕地區假貨泛濫,商界影響力下降,甚至有潮團退潮的說法,但是“牆外開花牆外香”,早先出海闖蕩的海外潮州人,在海外建造的潮團巨艦影響力依然。

海外一些潮州人已經成為當地商界巨鱷,但與引退江湖後落葉歸根的晉商和徽商不同,潮商大多不再返回老家頤養天年,所以潮州民居就不可能有山西大院的氣派。

在中國商界史上,晉商和徽商本質上都是官商,依附於朝廷經營鹽、米、茶葉等生活必需品,或者開票號,相當於今天的鋼鐵、菸草和金融行業,通常受國家調控,一旦進入這些壟斷經營行當,伴隨而來便是巨額利潤。然而晉商和徽商一旦失去依附的時代,他們的命運也隨之完結。而潮商走的則是比較單純的市場之路,所以一直可以走到今天。

全世界的潮州人人口大約有1600萬,只有三分之一生活在今天粵東的潮州和汕頭地區,三分之一在國內其他地方,大部分都與經商有關,另有三分之一在海外。如果與同屬廣東商幫的廣州商人相比,潮商在海外的影響力要比廣州商人大得多,雖然廣府人中很早就有人漂洋過海,但大多以契約“賣豬仔”(非常低廉的勞工)的身份到當時經濟已經比較發達的西洋,後來即便從商也大多限於開中餐館,做餐飲業等小生意。而潮州人以自由移民的身份出海到東南亞地區,南洋這些國家經濟落後於中國,潮州人的精明頭腦在那裡派上用場,加上潮州人喜好結團,生意越做越大。如今東南亞地區尤其在泰國,許多大商人的祖籍都在潮州。

不過歷史上造就的潮州人海外移民運動根源於地少人多的生存壓力。潮州地區面海背山,在晚唐以前還是荒僻之地,人口稀少。而鄰近的福建自從秦漢以來就不斷有漢人遷入,特別在西晉末年,遷入的漢人更多,這些人在福建生活若干代後,開始大規模遷往有土地可以開墾的潮州地區。到了元代,遷入的閩南移民和廣東潮州地區的土著居民融合逐漸形成了潮州民系。隨著人口的不斷遷入,潮州地區也鬧起了地荒,“耕三漁七,商船販舶往來如蟻”正是當時寫照,潮州人被迫做起了海禁時期朝廷不允許的海上冒險生意。

到了康乾盛世,人口增長快,缺地矛盾更加突出,即便“耕地如繡花”的精耕方式也不能提供足夠糧食。而那時,泰國大米充裕並且便宜,潮州人的移民足跡從大米交易開始拓展到東南亞。

在潮汕地區商人的地位要比讀書人高,潮州人精於商業之道,但也不排斥讀書人,潮州人相信這和被貶到潮州擔任刺史的中唐大文豪韓愈有關。韓愈上任後薦舉地方俊彥主持州學,同時興辦學校,為了解決經費問題,他還捐出8個多月的俸祿。後來歷任地方官也都注重教育,成就了潮州人儒雅的秉性。

不過,潮州人的商業精明始終占據上風,一旦這種精明在暴利驅使下,和商業傳統道德背離,將帶來不可估量的損失,過去一些年的歷史已經證明了這一點。數百年來屹立的潮商大旗風光無限,卻在短短十數年的時間內遭遇重創,潮州人的商業信譽缺失給地區經濟帶來災難。潮州人需要擯棄目光短淺的商業近視行為,才能恢復潮商旗幟本色。

廣東三大民系背景連結

廣府民居:清末廣州的西關民居密集,形成獨特風格的西關大屋,內部布局緊湊,間隔靈活,正立面之門有“三件頭”(腳門、趟櫳和大門)。近代受西方文化影響,在僑鄉出現有異國風格的碉樓,在城市出現別墅式居宅,在商業繁華的城鎮街道兩旁出現騎樓。順德清暉園、番禺餘蔭山房、東莞可園、佛山樑園有廣東四大名園之稱,均值得遊覽。

粵菜:廣州的飲食文化享譽海內外,粵菜是我國的四大菜系之一,用料廣博,選料珍奇,配料精巧,做工考究,講究“鑊氣”,注重形象,品種繁多,五味俱全,濃淡適宜。“龍虎鬥”、“菊花三蛇羹”、“瓦缽燉禾蟲”、“開煲狗肉”、“粗鹽翱乳鴿”,成為公認的美味佳肴。雞的菜款既多又可口,更顯粵菜的製作功夫。

民居:民居以傳統的三合院、四合院為基本布局,最基本形式稱“下山虎”和“四點金”。規模較小的城鎮平民居屋有布局狹長的“竹竿厝”。大型民居以四點金為基礎橫向或縱向擴大規模,稱“三廳串”、“八廳相向”、“四馬拖車”、“百鳳朝陽”,其外部輪廓則保留十分規整的正方形或長方形。大規模的集居式住宅稱為“寨”,這是清代潮汕地區鄉村居民軍事化的產物。以巨石為墩的潮州湘子橋,建造年代從南宋至明代,被譽為中國四大古橋之一。

工藝美術:潮汕地區是中國工藝美術10個重點產區之一,潮州工藝美術品類豐富,其中最具盛名的是瓷藝、刺繡和木雕。

潮菜:潮州飲食最為出名的是潮州菜和工夫茶。潮菜選料廣而重海鮮、製作精而重清淡、佐料多,重“合味”。製作精細的潮菜菜式中,不僅有著名貴的燕窩、魚翅、鮑魚烹製的精品,也不乏粗菜精製的特色菜,如地瓜葉做成的“護國菜”,芋頭做成的“芋泥”,大芥菜做成的“大菜羹”等。工夫茶從茶具、茶葉、用水、沖泡到品嘗都十分講究。茶具用宜興茶壺或蓋甌及小瓷杯,茶葉用烏龍茶,沖泡有包括納茶、候湯、沖泡、刮沫、淋蓋、燙杯、洗杯、篩點等步驟。

潮州市饒平縣南聯村,一個不起眼的粵東村落里藏著一處全國最大的八卦(角)形客家土樓道韻樓,土樓鼎盛時曾經接納了600多客家人居住,現在還有100多人住在這座明萬曆十五年(1587年)建成的土樓中。

進入已經有416年歷史的道韻樓,摸著厚實的土牆,猜想在冷兵器時代,這座牆厚1.6米、超過11米高的土樓絕對是一處易守難攻的城堡。惟有大水才能對土木結構的堡壘構成威脅。然而除了後來修建的池塘,當時附近並沒有攻樓的水源。即便遭遇火攻時,土樓里有32眼水井,樓門頂也有暗溝,可以灌水對付烈火。據說清朝順治年間,土樓曾經被官府收編的土匪包圍3個月而攻不破,土樓里的數百居民利用儲糧和井水逃過劫難。

土樓前後有3層環形房屋相套,最外環有3層樓高。站在最高層俯瞰,八角形清晰可辨,左右兩口水井像八卦的陰陽魚(八卦兩儀),天窗16個,房72間,梯112架,都是8的倍數。土樓歷經數百年仍然堅固可用,即便80年前地震中,附近房屋倒塌一片,而土樓里只有幾間房屋傾斜,牆體出現裂縫,並沒有傷筋動骨。不過據世居土樓的74歲老人黃潔書介紹,土樓修建成八卦形卻是機緣巧合,當初設計的是圓形的圍樓,不料三建三倒,後來改了設計反而建成全國少見的大型八卦形圍樓。

在饒平縣,除了道韻樓之外,至今仍然保留著幾處很具規模的客家圍屋,圍屋周圍則是客家人的村莊,只是處在潮州民系汪洋中的客家人後裔早已入鄉隨俗改說潮州話。

在廣東,一提起客家人居住地,首先會想到粵東的梅州、河源和粵北的韶關。特別是宋初就得名的梅州,歷史上一直是閩粵贛邊界的重鎮,客家人占當地人口的九成以上,近代成為客家文化中心。所以梅州的客家圍屋和客家土樓的數量和種類都很多。全世界約有5000萬客家人,其中1000萬遍布海外,在我國的廣東、福建和江西都是客家人居住的大省,而以廣東為冠,有1400多萬。

看到客家人的土樓,突然聯想到廣府人的碉樓。開平碉樓和客家土樓一樣,都堅若堡壘,均設有自衛的槍眼、堅固的圍牆。土樓誕生在唐代,歷史要更久遠些,而開平現存的最早碉樓迎龍樓建於明朝嘉靖年間(公元1522年-1566年),一開始出現就採用明朝大型紅泥磚砌築,後來乾脆用起進口材料,建築因而帶有異國情調。

如果客家人的土樓與廣府人的開平碉樓對壘將是什麼樣的結局?這個問題聽起來可笑,卻也並非憑空捏造。雖然這兩種建築無法遭遇,但他們的主人卻的確有過激鬥,現今幾乎被遺忘的清朝土客大械鬥在中國歷史上極其罕見。有研究清史的專家將發生在清朝鹹豐同治年間長達十數年的這場械鬥,稱為中國近代史上最慘烈、最具破壞力的衝突之一,客家人和廣府土著人雙方死傷散失人口多達五六十萬(也有專家估計達100萬人),足以與中國古代和近代歷史上最血腥的大戰相比。

相傳客家人本是“漢族嫡派”、“中原衣冠”。自從魏晉南北朝以後,經過多次民族大遷移,首先在閩粵贛邊區“客而家焉”,從唐末到北宋末年,北方漢人南遷又出現兩次高潮。大量漢人又進入閩粵贛交界地帶,與當地的越人以及畲族長期的融合,形成了一個新的群體——客家民系,最初客家人多居住在條件艱苦,土地貧瘠的山地,“逢山必有客”。到了明清,由於人口的增多,粵東北一隅貧瘠的山地承受不了人口的壓力,一些客家人又分成小批向廣東梅州以外的地區遷徙,災禍從此埋下伏筆。

鹹豐年間開始,矛盾終於爆發,南遷到廣東中西部地區的客家人與當地土著人因為土地問題引發械鬥。廣東地少人多,遷入的客家人更加劇了土地矛盾,使廣東成為全國土地最緊張的省份之一,兩個以土地為命脈的民系之間最後選擇武力來解決爭端。而清廷因為太平天國運動和鴉片戰爭,內外交困,加上當地官員處理不當,沒能及時遏制衝突,釀成歷史大災難。

這場曠日持久的械鬥也引發了衝突地客家人和廣府人向外大規模遷徙。為了避禍,廣東中部的客家人分別遷於香港、澳門、東南亞甚至遠至歐美各洲,這是一次世界範圍的移民運動。最後清廷將衝突地的客家人遷移安置到其他地方,甚至包括外省的廣西,讓一些客家人重新回到了梅州,一時的矛盾雖然得到緩解,但客家人和廣東土著人之間因此而造成的心理隔閡持續多代以後。

那場歷史罕見的民間械鬥已經被遺忘在歷史的死角,後來修建的開平碉樓也主要是防範土匪和洪澇。現在客家土樓和開平碉樓都已經進入歷史的目錄,成為當地旅遊景點,供後人觀賞,而客家人和廣府人的交流和融合早已經成為歷史的趨勢,並且將一直延續下去。

廣東三大民系經典旅遊指引

廣府廣州:黃花崗、中山紀念堂、廣州博物館(五羊塑像)、光孝寺、上下九西關風情商業步行街、中信廣場、黃埔軍校,以及集嶺南民間工藝之大成的陳家祠。

佛山:“東方民間藝術之宮”的國家重點文物保護單位——佛山祖廟、南海康有為故居、南海的西樵山、順德西山廟,三水蘆苞祖廟等。

肇慶:七星岩風光和石刻。

潮州

潮州:始建於南宋、中國四大古橋之一、被譽為世界上第一座啟閉式石橋樑的廣濟橋、國內罕見的宋代建築府第許駙馬府,始建於唐代、堪稱粵東地區佛教活動中心的開元寺、集潮州木雕之大成的己略黃公祠;反映宋代潮州陶瓷業繁榮景象的筆架山宋窯遺址。以及始建於宋代、我國現存歷史最久、保存最完整的紀念唐代大文學家韓愈的韓文公祠;始建於明代、全長2.6公里的古城牆,有與廣州越秀山鎮海樓齊名的明代建築廣濟城樓等。此外還有目前國內建築面積最大的泰式佛殿,有珍藏珍貴歷史文物的淡浮文物院等。“潮州八景”鳳凰時雨、湘橋春漲、鱷渡秋風、北閣佛燈、龍湫寶塔等景點,如明珠散落於韓江兩岸,與古城牆、濱江長廊和古城內保存完好的古民居群一起,構成潮州古城文化旅遊區的壯麗景象。

汕頭:在海灣大橋上可覽百載商埠日新月異的市區新貌,南澳島上可以感受漁家風情。

現在梅州市保留下來的圍龍屋,僅在梅州城區和城郊40公里內就有幾百座。方形圍樓和圓形圍樓在與閩西鄰近的廣東饒平、蕉嶺、大埔、豐順有零星分布。興寧有寧新劉氏大劉屋(圍龍屋)。八角形土樓僅在廣東饒平發現兩座,其中饒平南聯村道韻樓規模不小。

合作單位:廣東省旅遊局

廣府讀書人與白話

乾隆四年(1739年),廣州科舉考試考場上,考官看到一位叫梁自適的考生後暗自吃驚,這位考生年屆百歲,但耳聰目明,才思還算敏捷,很快就交了卷,番禺人梁自適50歲時才中秀才,到了100歲還上考場。乾隆皇帝聞報後,下旨要地方官對這位全國最老的科舉考生“格外加恩”,後來又頒旨稱讚“耄年好學”,特賜舉人以示褒獎,並且發了賞銀30兩。

清朝廣東興起建書院高潮,帶來了科舉制度的興旺,以科舉考試為指揮棒的教育體系也培養了一批像梁自適這樣的忠實信徒,直到百歲還不放棄,也由此可見清朝廣東讀書人對科舉考試的重視。

因為各地錄取考生的學額固定,隨著客家人遷入廣府地區,擠占了當地人錄取功名的機會,所以在清朝年間還引發了多起官司,廣府和客家的讀書人放棄矜持,到官府一見高低,最後也成為引發慘烈的廣東土客大械鬥的旁支原因之一,雙方鄉紳不時擔任衝突的領頭羊。

雍正十一年(1733年)朝廷要求地方創辦省會大書院的一紙詔書,使書院在發展了幾百年之後得到官方認可,取得了完全的合法地位,一時全國官、私立書院規模空前絕後,達到數千所。從康熙元年(1662)至嘉慶末年(1820),廣東創建的書院255間,盛極一時。以清代廣州府為中心,聚集著數百家書院,形成當時國內罕見的教育網路。

後來西風漸進,康有為在長興里、萬木草堂講學,崇尚今文,兼治西學;張之洞開創廣雅書院,分為經、史、理、文四科,使廣府書院制度更進一步。

清代,在商賈雲集、足以代表身份的廣州西關,狀元梁耀樞住在十一甫,榜眼譚宗浚住在十二甫,探花李文田住在至寶橋。那時廣州的潘、盧、伍、葉四大富商家族中,潘氏住在顏家巷與海山仙館,盧氏住在十七甫,伍氏住在十八甫,葉氏住在十六甫,獲得功名的讀書人與當時大富商隔巷而望,可見功成名就的讀書人地位之高,財力之殷實。

在清朝之前,廣東地處南疆,珠江流域疏遠於黃河流域和長江流域,書院並不多,科舉之風也不算盛行。但清朝盛行之後,新的思潮迅速影響全國。嶺南地區一直在接受中原文明的同時創造了自己的文明。

更早前的文明從中原地帶發出後,余浪波及到嶺南,在波浪的中心地帶中原地區,新的文明取代了舊有的模式,而那些被取代的模式在相對偏僻的嶺南地區卻得以存留至今,成為研究歷史的重要線索。就如同茶道,明中葉以後江浙地區經濟繁榮,成為功夫茶中心區,到了清代,文明發源地的蘇杭功夫茶失傳,而在閩、粵地區仍然流行,潮州成為工夫茶的中心地區。

在華夏民族的發源地黃河流域,曾經有多個民族棲息生活,然而多年的民族交融以後,融進漢民族,偌大的地方,屬於同一種方言——北方方言片區,而在廣東一省,竟然有三種方言:廣府人的粵方言、潮州人的閩方言,以及客家人的客家方言。在我國漢族有七大方言:北方方言、吳方言、湘方言、粵方言、閩方言、贛方言和客家方言中占據三個席位。究其語言源頭均與北方南遷遷入的漢族有關,三種方言中,廣府人和潮州人的祖先可能來自中國北方較偏北的地區,在南遷過程中較少融入華中漢族和華南漢族的成分,而客家人的祖先可能來自中國北方偏南的地區,他們在南遷過程中可能與沿途的居民有較大程度的融合。由這三個民系各自的方言中可以探究中國古代中原地區的遺韻。

廣東曾經作過一項調查,發現廣府人最中意自己的方言,八成以上的接受調查者認為白話比其他方言好聽,而認為自己方言最好聽的潮州人和客家人都不到四成,反而後兩者中有接近四成的人認為白話最好聽,說明白話在廣東三種方言中的影響力日趨強大。

對韶關地區的調查發現,白話已經在客家話區域流行,而在潮州和客家地區越來越多的人開始說雙語,既講自己的語言,又能講白話。本來說“寧賣祖宗田,莫忘祖宗言”。在現代社會中,強大經濟實力驅使下的白話已經在嶺南三種方言中明顯占據上風。

中原移民以及融入漢族中的越人和俚人發展成廣府人,現今約有3800萬人。在廣府民系的移民過程中,南雄珠璣巷起過重要作用,珠璣巷是由大庾嶺路進入嶺南的必由之路,也是中原移民南下途中首選的定居地。在宋代歷史變遷中,遷居珠璣巷的中原人又陸續流徙嶺南腹地,落籍珠江三角洲一帶。珠璣巷因此成為聯繫中原和嶺南,具有民族南遷象徵意義的地方。