基本簡介

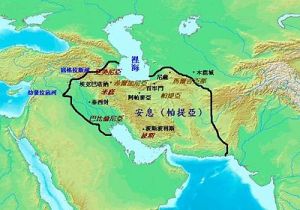

公元一世紀的安息

公元一世紀的安息安息是中國史書對帕提亞王國的稱呼。帕提亞位於米底以東、裏海東南,公元前247年獲得獨立,公元前2世紀逐漸強大起來,在西面占領了伊朗高原西部和兩河流域,東面占領了中亞細亞南部。公元前1世紀,羅馬東侵,與安息發生了激烈衝突。公元前53年,克拉蘇大舉侵犯安息,結果兵敗身死,十萬大軍逃到敘利亞的不足一萬。公元前36年,安敦尼入侵安息又以失敗而告終。此後兩國又有過多次戰爭,互有勝負,雙方大體對峙於兩河流域和敘利亞一帶。安息為了對抗羅馬,於公元前1世紀中葉將首都從裏海東南遷至底格里斯河東岸的泰西封城。安息與羅馬的鬥爭雖然阻止了羅馬的向東擴張,但也削弱了自己的力量,加上安息王朝內部的鬥爭,更削弱了中央政權的力量,226年,安息王朝被新興的波斯薩珊王朝所代替。

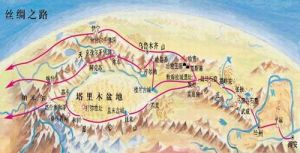

安息歷史上和中國關係密切。公元前2世紀後期,張騫通西域,曾派副使到達安息,從此東西方交通有了很大發展,“絲綢之路”西段大部分在安息境內,這促進了安息商業的發展和經濟的繁榮。

建立擴張

安息地域

安息地域司馬遷《史記·大宛傳》所記載的安息,即西方史書中的帕提亞。帕提亞本土位於伊朗東北部和裏海東南一帶。它先是米底和波斯帝國的屬地,後來當亞歷山大東侵後又成為亞歷山大帝國和塞琉古帝國的一個行省。公元前3世紀中葉,中亞的巴克特利亞(大夏)、索格底安那(粟特)、馬爾吉安那和帕提亞等地區掀起反抗塞琉古統治的鬥爭。安息國家的建立,就是帕提亞遊牧部落反抗塞琉古統治的結果。帕提亞遊牧部落東伊朗語支的帕勒·大益人(達赫人),起初在裏海以東至阿姆河與錫爾河之間的草原遊牧,公元前3世紀初期進入帕提亞與屬於北伊朗語支的土著居民融合,統稱為帕提亞人。其語言稱為帕提亞語(漢譯梵文為缽羅婆語)。帕勒部落首領阿爾薩息領導了部落民眾起義,於公元前247年稱王,號阿爾薩息一世(公元前247~?年),建立阿爾薩息王朝,定都尼薩城(在今土庫曼斯坦的阿什哈巴德西北)。司馬遷《史記·大宛傳》按阿爾薩息的音譯稱其國為安息。公元前239年,阿爾薩息東帕提亞總督,擊敗塞琉古二世率領的軍隊。阿爾薩息死於與大夏的戰鬥中。其繼承者提里達特(?~前211年)在阿帕奧爾特納山興建新都達拉城,但不久後又遷都赫卡銅皮洛斯(“百門之城”)。

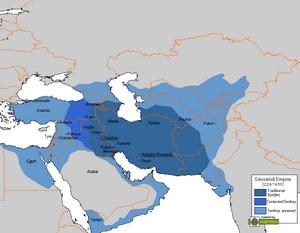

興盛時期

安息建築

安息建築公元前2世紀至公元前1世紀是安息帝國的興盛時期。安息國王弗拉阿特一世(公元前176~前171年)占領“裏海門”和附近的拉格斯,並利用塞琉古王朝的內訌,向西擴張。公元前155年左右,國王密特里達提一世(公元前171~前138年)占領米底大部分地區,公元前148年攻下愛克巴坦那和整個米底,第二年遷都愛克巴坦那。公元前141年,他又占領兩河流域的重要城市塞琉西亞,並在對岸修築軍事要塞,這即後來成為安息都城的泰西封。巴比倫尼亞併入安息版圖。在東方,他從大夏手中奪取了馬爾吉安那的安條克城(木鹿),建立了一個東起中亞西南部,西至兩河流域的帝國。密特里達提一世統治後期,中亞遊牧部落塞種人入侵,他將西部地區委①有學者認為此城即《漢書·西域傳》中的番兜和《後漢書·西域傳》中的和櫝;但也有學者認為番兜即尼薩城(Parthaunisa)。

托其部將,自己回到東方,與入侵的塞種人激戰,再也沒有返回西方。他死後,其子弗拉阿特二世(公元前138~前127年)繼位。他大部分時間也是在與塞種人作戰中度過的,其叔阿塔巴努二世(公元前127~前124年)繼位後也不斷與遊牧部落作戰,但此時與之作戰的已不是塞種人而是吐火羅人、阿西人和帕西安人,即我國史書所載的月氏人。月氏人在公元前128年以前就已征服了大夏。公元前124年,阿塔巴努二世戰敗,不久後逝世。遊牧部落洗劫了安息大片土地後退回中亞。

制度改革

安息鐵騎

安息鐵騎阿塔巴努二世之子密特里達提二世(公元前124~前88年)是安息偉大的政治家。他廢除其父阿塔巴努二世對兩河流域統治的殘暴政策,並對軍隊進行了全面改革。在改革前,安息軍隊是較原始的民兵,主力為重裝步兵。改革後建立以重裝騎兵為主的軍隊,號稱“鐵騎兵”或“無敵兵”。公元前115年左右,他奪回馬爾吉安那的安條克城,此後該城一直使用伊朗語的名字,稱為木鹿。他迫使塞種部落轉向南方,定居在今錫斯坦,承認安息宗主權。塞種部落首領蘇林成為安息貴族,其地位僅次於安息國王,是安息第二號人物,獲得為新王加冕和指揮軍隊的世襲特權。安息占領木鹿綠洲,阿姆河流域成為安息領土。公元前94年,安息又占領亞美尼亞,並擴張到南高加索和小亞一部分,領土達200萬平方公里。

安息國都隨著國土的擴張而西移,公元前3世紀中期在尼薩,公元前2世紀在赫卡銅皮洛斯、愛克巴坦那,直到公元前90年,才最後選定底格里斯河畔塞琉西亞對岸的泰西封城。

安息的政治與經濟安息在政治上實行君主制,王權屬於阿爾薩息家族。王位按父系繼承,但無定製,既傳子侄,也傳兄弟。國王繼位必須經兩個貴族會議(氏族貴族會議和祭司會議)的共同選舉,權力受兩個貴族會議的限制。貴族,如卡林、蘇林、伊斯帕赫帕特等控制軍事、政治、經濟大權。他們甚至在安息王朝被薩珊王朝取代後仍保有重要的社會地位。宮廷官吏有大主管(“百官之首”)與王家禁衛軍首領等。

行政機構

漢武帝

漢武帝安息地方行政機構較為複雜。國內有許多附屬國,如波斯、埃里邁達、埃德薩、米謝那、阿特羅帕特斯米底、赫卡尼亞、塞伽斯坦等。這些國家由安息宗室或本地世襲王朝統治。各國都依附於中央政權,但依附程度有所不同。其他地區則劃分為若干行省(18、19個或更多個)。行省的最高官吏為總督。行省之下劃分為區,區之下為“設防的村”。區長和村長稱為基茲帕特。

安息時期還將全國劃分為四大行政區,每個大行政區設長官(馬爾茲班,意為大將軍或統治者)管轄,大行政區轄內的行省總督必須服從他的指揮。

安息城市分為兩大類,即希臘化城市和古代東方型城市。希臘化城市,如底格里斯河畔的塞琉西亞、幼發拉底河中游的杜拉歐羅波斯等。這一類城市保留一些城市自治權(設議會和人民大會),但最高行政權屬於安息國王任命的將軍(或總督)和市長,如《後漢書·西域傳》所載:“為置大將,監領諸小城”。古代東方型城市,如尼薩和木鹿等。這一類城市中無民選官吏和自治機構,直接由中央政府派總督、行政區長官以及其下屬控制。這兩類城市都必須履行納稅義務。安息在賦稅方面,土地稅是主要稅收,此外還有人頭稅、特別稅、手工業稅、住宅稅、港口稅、奴隸買賣稅、牧場稅等等。軍隊是國家的主要支柱。密特里達提二世改革後,安息以騎兵為主,步兵為輔。重裝騎兵由貴族組成,輕裝騎兵由同盟的遊牧部落組成。安息騎兵機動性好,長於野戰,善於組織集團進攻和戰略反攻。在戰爭中,國王則求助於大貴族帶領私兵助戰,這種臨時徵集的民兵組織紀律和戰鬥力較差。安息建國後,生產力有一定提高,經濟有所發展。但是,它同古代波斯帝國一樣,各地區經濟發展水平差異很大。中亞的馬爾吉安那木鹿綠洲農業較發展。農作物有稻、麥和葡萄等。《史記·大宛傳》說:“其俗,土著耕田,田稻、麥,葡萄酒”。安息向西擴張後,農業素稱發達的兩河流域,成為安息的經濟中心。中亞的草原和山區,盛行帶有氏族制殘餘的遊牧經濟。裏海南岸半草原地區還有落後的遊牧部落,遊牧經濟仍占相當重要地位。兩河流域和伊朗的手工業,自古以來就很發達。傳統的技藝,豐富多采;出產物品,花樣繁富。木鹿城是綠洲的手工業中心。城內有專門的手工業區,比鄰近地區先進得多。據考古發掘,最早的鐵器可追溯到公元前4世紀以前,鐵礦石來自吐斯(今伊朗北部),說明其制鐵歷史悠久。在尼薩王宮(方宮)發現的角杯為安息手工業製品著名代表。角杯最初是用動物角做成,後來也有陶質或金屬仿角形杯。最有名的是尼薩象牙角杯,用幾塊象牙骨料做成,以金屬架固定,雕刻有各種圖案。

經貿發展

中國漢朝地圖

中國漢朝地圖安息的城市商業與對外貿易都很繁榮。其商業中心,東部為本鹿,西部為泰西封。公元前2世紀末,安息控制了絲綢之路及其中介貿易,獲取巨大收益。《史記·大宛傳》說:安息“地方數千里,最為大國”,“城邑如大宛,其屬大小數百城”,“有市,民商賈,用車及船行旁國,或數千里”,“其人?善市賈,爭分銖”。

安息錢幣以銀幣為主,分為德拉克馬(每枚約四克)和四德拉克馬(為德拉克馬幣的四倍)。此外還有各種大小銅幣為輔。錢幣為圓形無孔,正面中央是王像,錢幣銘文為希臘文或缽羅婆文,周邊是聯珠紋圖案。每逢新王登基或喜慶,按王像鑄造新幣。《史記·大宛傳》所載:“以銀為錢,如其王面,王死輒更錢,效王面焉”,與考古發現的錢幣相符。安息錢幣銘文是研究安息歷史的重要資料。

在土地制度方面,主要根據杜拉歐羅波斯的土地抵押文書、阿弗羅曼(為今胡澤斯坦的古代城鎮)的土地買賣文書和尼薩王室經濟文書所知,安息有王室土地、襖教神廟土地、貴族土地、村社土地和私有地等多種占有形式。王室土地分為許多地產,地產大小與所轄村莊多少有關。每個地產又分若干葡萄園。地產和葡萄園有各種類型,交納不同的賦稅。王室土地稅收有專門官吏負責,有嚴格的管理制度。襖教神廟土地為王室捐贈的“祭田”。這些地產和葡萄園都須向“王庫”繳納賦稅。王室土地還分成小塊地出租給世襲佃農,按永佃制原則耕種。這些佃農或是自由民或是奴隸,他們必須按時向國家繳納地租。依照法律,其土地可以轉讓、繼承、出租,甚至出售。村社農民占有的土地,可以由阿弗羅曼文書得知。其(甲)文書記載的是被出賣的土地為私人繼承份額,由兩兄弟共同占有。(乙)文書則證實擁有永佃權者所占有的土地可以轉讓他人。這說明公元前1世紀左右,安息農村已出現急劇的財產分化。

封建萌芽

張騫

張騫公元1世紀後期,兩河流域形成由商人構成的中等地主階級。他們通過買賣、放貸,兼併許多自由農民的土地。土地急劇集中,強制性的大規模奴隸勞動逐漸為定居在土地上的奴隸、分成制農民和自由農民勞動所代替。尼薩文書記載奴隸被固定在土地上耕種份地,交納租賦。杜拉歐羅波斯23號文書提到土地和奴隸一起出賣。大地主開始大批釋放奴隸,將其變為貧困的“自由農”,他們或充當僱工,或成為分成制小佃農。奴隸制正在瓦解,封建制生產方式已經萌芽並有相當大的發展。

儘管如此,安息仍存在大量奴隸。奴隸大體分為兩種類型:班達克和安沙赫利克。班達克本意為被束縛的人,一般譯作臣民、僕從,是安息奴隸的泛稱,但仍有臣民之意。安沙赫利克意為外邦人,初指戰俘奴隸,後來指安置在土地上而享有某些獨立經濟的奴隸。農莊、礦山、手工業和家務都有奴隸勞動。安息王室、大貴族、神廟、大官吏都是大奴隸主。安息大貴族蘇林就是著名的大奴隸主。奴隸被視為主人的財產,可以贈送、抵押或出賣,到後來班達克和安沙赫利克的差別越來越少。杜拉歐羅波斯10號文書還提到村社農民破產,抵押其全部財產淪為債奴的情況。

外交關係

絲綢與戰爭:東西方國家穿越千年的利益

絲綢與戰爭:東西方國家穿越千年的利益安息的對外關係公元前2世紀,歐亞大陸並存著三個強大國家:安息、中國的漢朝和歐洲的羅馬。

當時中國漢朝勢力已達到中亞,與安息在政治、經濟和文化方面均已發生聯繫。公元前138年,漢武帝派遣張騫出使西域,聯合月氏夾擊匈奴。這一次出使雖未達到原定目的,但他了解到西域各國的許多情況,其中包括安息。公元前119年,張騫第二次出使西域,聯合烏孫共擊匈奴。其副使到達安息。據《史記·大宛傳》記載,他在安息邊界受到熱烈歡迎:“安息王令將二萬騎迎於東界。東界去王都數千里,行比至,過數十城,人民相屬甚多。漢使還,而後發使隨漢使來觀漢廣大,以大鳥卵及黎軒善眩人獻於漢?天子大悅”。這位安息王就是密特里達提二世。他是第一位與我國建立正式關係的伊朗君主。

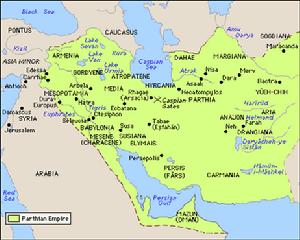

公元前2世紀,羅馬勢力侵入西亞。羅馬向西亞擴張的目標有二:一是兩河流域,這是西亞政治經濟的重心,財富和資源豐富;二是高加索山以南的亞美尼亞。占據這塊高地,居高臨下,可以鉗制安息。安息為了回擊羅馬向東擴張,進行了斷斷續續達200年之久的抗擊羅馬的戰爭。

公元前65年,羅馬將領龐培東侵,同安息交戰,安息勢力一度後退。

地位動搖

安息地圖

安息地圖公元前54年至公元前53年,克拉蘇率五個羅馬軍團,五萬餘人,渡過幼發拉底河,侵占安息要塞,追擊安息騎兵。安息將領蘇林採取誘敵深入戰略和機動靈活的戰術,於公元前53年5月6日在幼發拉底河上游的卡雷城與之交鋒,擊敗羅馬軍,羅馬精旅喪失殆盡。克拉蘇撤出卡雷城後被安息騎兵包圍在一座小山上。克拉蘇見突圍無望,下山談判,結果在混戰中被殺,羅馬軍幾乎全軍覆沒,軍旗被擄。據說,安息王得到克拉蘇頭顱後,因他生前貪婪無厭便下令在其口內填滿黃金,並嘲笑說,“以遂汝欲”。這次戰爭阻止了羅馬向幼發拉底河的擴張,動搖了羅馬在小亞、敘利亞、巴勒斯坦的統治地位,從而建立起安息同羅馬在西亞的均勢。安息大敗克拉蘇之戰,成為軍事史上誘敵深入,以退為進,組織反攻,贏得勝利的著名戰例。

公元前36年,羅馬將軍安敦尼率軍10萬,再度入侵安息。安息王弗拉阿特四世(公元前37~前2年)大力反攻,羅馬慘敗,損失四萬二千餘人。但是,羅馬對安息的陰謀活動,如勾引安息內奸、準備入侵等活動從未停止,而安息也採取相應對策加以反擊。

公元51年至63年,羅馬東侵亞美尼亞,安息出兵應戰,爭奪激烈。最後,雙方簽訂和約,亞美尼亞國王由安息王族充任,由羅馬皇帝加冕。實際上,安息仍占優勢。公元114年至116年,羅馬皇帝圖拉真又率軍侵占亞美尼亞,並進占兩河流域和泰西封城。但此時,猶太人發動反羅馬起義,圖拉真被迫撤軍,死於西里西亞。此後,雙方仍常啟戰端,但無決定性戰役,均勢局面迄於安息王朝滅亡。

走向衰亡

公元1世紀初,貴霜帝國崛起。公元2世紀初,由於貴霜的擴張,安息邊界已退至馬爾吉安那。因此,《後漢書·西域傳》稱安息東界為木鹿城。公元163年至165年羅馬又東侵,攻占亞美尼亞和兩河流域,並再陷塞琉西亞和泰西封,直達米底。但因羅馬軍中出現鼠疫,士兵大量死亡,被迫撤軍。公元166年,羅馬與安息議和。安息因長期作戰,耗盡國力;王室爭權,內訌不休,政治分裂加劇,安息王朝越來越像一個聯邦了。阿塔巴努五世在位時(公元209~224年),羅馬再度入侵,他雖擊敗羅馬,收復失地,但此時已面臨嚴峻形勢,波斯地區出現新興的薩珊王朝。公元224年,阿塔巴努五世與波斯地區的王公阿達希爾會戰中戰敗被殺,其子阿塔瓦斯德(公元227~228年)退往伊朗北部山區抗戰被俘,解往泰西封處死。安息王朝終於為薩珊勢力所滅亡。

文化混合

安息建築

安息建築安息時期的伊朗文化安息立國期間,其文化有顯著進步。但由於安息境內民族複雜,各地政治經濟發展不平衡,因而其文化表現出缺乏統一的特色;同時,因各個民族的相互接觸、融合,在文化上又表現出混合主義傾向。

安息在建國初曾創製曆法,稱安息歷,它是以公元前247年為紀元始。

安息朝時期,希臘語仍是官方語言之一,但使用更廣泛的是帕提亞語,漢譯佛經稱為缽羅婆語(《雜阿含經》)或波羅婆語(《孔雀王經》)。缽羅婆文是以表意的阿拉米亞文字書寫的帕提亞語。在缽羅婆文獻中加入一些完整的阿拉米亞語的詞、詞組和句。缽羅婆文書寫在羊皮卷上,也寫在陶片上或刻在碑石上。《史記·大宛傳》載,安息"畫革旁行以為書記"是就一般常見的書寫於羊皮卷的文字所說的。蘇聯學者發現的尼薩陶片文書(約兩千五百件)是研究缽羅婆語的重要資料。同時,西亞各地繼續使用阿拉米亞文,巴比倫尼亞繼續使用楔形文字。

除尼薩陶片文書外,學者還發現用希臘文書寫的米底農業法規和國王給個別城市的信件以及史詩和編年史,後來成為薩珊朝此類作品的藍本。

藝術特色

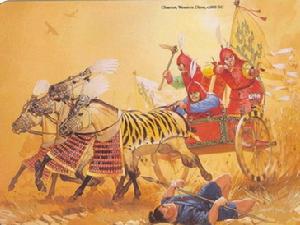

漢朝戰車

漢朝戰車安息各地區的藝術也各有特色。

建築以當地原來形式為主,大建築物部分吸取希臘形式,但按安息形式加以改造。建築材料在東部多用土坯,西部則用磚、石。建築遺址相當豐富。雕塑種類繁多。東部(尼薩)流行木架粘土的彩色雕塑,代表中亞風格,同大夏有某種類似,也受到希臘化影響。此外,還有石雕和銀雕,也受到希臘化和中亞風格的影響。公元前2世紀至公元前1世紀的奔鹿銅鏡,題材受到西徐亞的"野獸風格"的影響。尼薩方宮發現的角杯(酒器,約四十件),其中最有名的尼薩象牙杯為手工業製品的精品,其上雕刻有奧林匹克12神祇等,顯然受希臘化的影響。在尼薩還發現大量印章。

繪畫有大型的神廟壁畫,為宗教性質的作品。有的城市盛行裝飾壁畫,現保存有杜拉歐羅波斯的壁畫殘片。

鐵花技術比較高超,也很馳名,遺物較多。

宗教文化

安息建築

安息建築安息人對祅教的崇拜程度仍是現代學術界爭論的問題。血祭伊朗神祇對於安息帝國的祅教信奉者大概是不可接受的,但是有證據表示沃洛吉斯一世鼓勵祅教的麻葛進入宮廷,並資助祅教文獻的著作,促成了日後的《波斯古經》。祅教在後來更成為了薩珊王朝的國教。摩尼教的創始人摩尼在公元229年之前都沒有透露他的宗教神示,但是比瓦爾認為他的新宗教信仰包含“曼達教信仰的元素、伊朗的宇宙演化論甚至是基督教的迴響……這反映出安息帝國晚期宗教信條的融合,薩珊人的正統祅教很快便把它們掃地出門”。

現時缺乏考古證據證明佛教由貴霜帝國傳入伊朗,但是一些中國的來源表示一名叫安世高的安息貴族及僧人遠赴中國漢朝的洛陽,將多部佛經翻譯成中文。混合主義也表現在宗教方面。各種地方神崇拜頗為流行。太陽神受到普遍奉祀,但各地命名也不相同。其次是奉祀豐產女神。在杜拉歐羅波斯城內,猶太教神廟、基督教教堂、希臘神廟、閃族神廟和祆教神廟並存。木鹿城內有基督教教堂、佛教寺院和祆教神廟。

安息時期雖未確立祆教的國教地位,但安息國王和伊朗人都是祆教徒。

公元1世紀,安息編成祆教經典《阿維斯陀》最早的篇章。在伊朗東部地區,除占主導地位的祆教外,還流行佛教。早期來我國的佛教徒,很多是安息人或操伊朗語的中亞人。

公元1世紀前後,安息王朝進入“反希臘化”時期。一些城市廢除外來名稱,如馬爾吉安那的安條克改為木鹿,阿拉科細亞的亞歷山大改為排特(來自當地名稱潘哲維依)。約公元前1世紀末,安息錢幣德拉克馬在文書中改稱朱津(Zuzin)。沃洛加西一世時(公元51~79年)錢幣銘文不用希臘文而改用缽羅婆文。

安息文化承前啟後,繼承中亞、波斯、巴比倫和塞琉古文化傳統;同時開啟了亞美尼亞、薩珊朝波斯和中亞的後來文化,因而在歷史上占有重要地位。