名稱由來

太統-崆峒山自然保護區

太統-崆峒山自然保護區歷史沿革

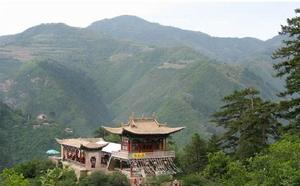

太統-崆峒山自然保護區——佛教、道教勝地

太統-崆峒山自然保護區——佛教、道教勝地宋代修建了“法輪寺”,元代修建了“寶慶寺”等。明代,平涼韓王太妃大興土木,在崆峒山頂修建了“太和官”等眾多的寺院宮殿、樓台亭閣,當時的崆峒山已擁有聚仙橋、朽木橋、十方院、八仙庵、招鶴堂、凌空塔、軒轅宮、真乘寺、舒華寺、香山寺等8台、9宮、12院、42座建築群及仙鶴峒、鳳凰嶺、翠屏山、大象山、棋盤嶺、仙人峰、雷聲峰、老君峰、捨身崖、一線天、月石峽、黃龍泉、龍吸水、絕頂、靜室、廣成丹穴等40多處名勝古蹟。

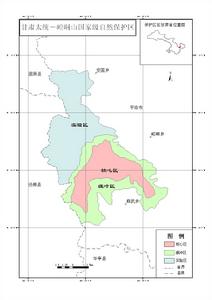

地理位置

太統-崆峒山自然保護區地理位置

太統-崆峒山自然保護區地理位置保護區地處涇河上游,其森林植被是黃土高原保存較為完整的典型森林生態系統,在涵養水源、調節氣候、防風固沙、保持水土及維護涇河中上游地區生態平衡,保障涇河中下游地區經濟可持續發展方面具有重要的作用。

地質構造

太統-崆峒山自然保護區地質構造圖

太統-崆峒山自然保護區地質構造圖山頂有兩級老夷平面:2100米的香山頂,上覆第三紀紅層;1900米左右的一級經切割為東、西、南、北、中“五台”。中台突起,諸台環列,各有奇勢勝景。合天台、插香台與靈龜台,號稱“八台”,與“四嶺”(鳳凰嶺、獅子嶺、蒼松嶺與棋盤嶺)、“二峰”(蠟燭峰與雷聲峰),同為崆峒山地貌的自然奇觀。

諸平台與山麓帶先後修建了佛、道二教基地的“九院”、“十二宮”,共有寺觀42處,大多集中分布在“五台”區,形成規模宏大的建築群。現僅保存法輪寺的宋石經幢,十方院的元蟠龍石柱,東台寶慶寺的元代石壁及明建凌空塔,均為省級文物保護單位。

植物資源

太統-崆峒山自然保護區植物資源

太統-崆峒山自然保護區植物資源研究分析和討論了太統—崆峒山地區主要植被類型、分布規律以及種子植物區系;

其種子植物區系特徵是:種類組成比較豐富,地理成分複雜,聯繫廣泛,以溫帶成分占絕對優勢,是典型的北溫帶性質;該地區也是多種植物區系的交匯地,但以華北成分為主,植物區系隸屬於泛北極植物區中國—日本森林植物亞區、華北地區、黃土高原亞地區。

旅遊景點

太統-崆峒山自然保護區獨特風景

太統-崆峒山自然保護區獨特風景望駕山:崆峒山東峰,前臨平(涼)涇(源)公路,山前胭脂水和白涇河相會,海拔1926米。望駕山突兀聳立,氣勢雄偉,站立峰頂,涇河川和平涼城盡收眼底。相傳黃帝向廣成子問道,山上雲霧遮罩,虛無飄渺,大臣們在山前壘土相望,故稱望駕山。峰頂原有懷曠亭,今已不存。

廣成丹穴:在望駕山北峰的絕壁上,這裡懸壁如削,十分險要,人跡罕至,相傳廣成子居住穴中,煉穴修道。“廣成丹穴”是崆峒十二景之一,羅潮《廣成丹穴》詩云:”地崖插天表,丹洞迷芳草,知是廣成居,悵望雲杳杳。”

三教禪林:在望駕坪,地勢平坦,環境幽寂。1939年,山東人劉紫陽出資,其弟子劉園陽主持,修建大殿三楹,後由靜禪、潤明二僧主持,又稱居士林。

問道宮:也叫軒轅谷,位於崆峒前峽,涇水北岸,背山面水,環境幽寂,身居殿內,聽不到涇水濤聲。相傳這裡是黃帝向廣成子問道處。唐代這裡已有建築,元朝至正間重修問道宮,今存有《重修問道宮碑》一通,明朝宣德、萬曆年間,再次重修,成為一組龐大建築群。明人唐龍《問道宮》詩云:“欲捉白蟾飛樹梢,遍尋元鶴在雲中,荒涼棟宇聊停節,悵望當年問道宮。”

太統-崆峒山自然保護區

太統-崆峒山自然保護區靈龜台:在中台正西,兩石峰聳立,中有一條幽谷,峰下有一石洞,穿石洞而上可至小北台崖下,“前微伸而昂,似首兩腋廣狹中度,背旁夷,中隆,榛石相錯,尤酷似介文,有類人工鑿成者。”清朝順治十六年(1659年),補岩和尚在此修建文殊庵,另有七佛閣。

鳳凰嶺:在靈龜台之北,馬鬃山東北,登高俯視,此嶺如展翅奮飛的鳳凰,山勢險峻。每當雨霽天晴,薄霧升騰,朝陽四射,色彩斑爛,蔚為壯觀。這裡就是崆峒十二景之一的“風山彩霧”羅潮詩云:“靈鳥歸何處,高崗空在覷,今世有周文,何不西山去。”鳳凰嶺原有明代萬曆年間修建的彌陀寺,今存廢址。1988年復修太清宮一處。

科學保護

設立警示牌

為了建好太統—崆峒山國家級自然保護區,為進一步加強保護區的生態環境資源管護工作,有效制止保護區內及周邊社區亂采濫挖、亂砍濫伐、亂牧濫獵、亂征濫占,近日,保護區管理局自籌資金萬餘元,製作設立了宣傳教育警示牌12面,為保護區的管護工作營造了良好氛圍。

由於太統—崆峒山自然保護區加強對各種資源的保護力度,使得保護區取得了明顯成效。

該保護區通過實施退耕還林、天然林保護、三北工程、重點公益林建設和牛羊舍飼圈等農村產業結構調整項目,累計退耕還林1.5萬畝、封山育林1.5萬畝、育苗1402畝,保護區內19.46萬畝林業用地全部區劃為國家重點公益林。為了切實減輕保護區內及周邊人口對保護區環境帶來的壓力,崆峒區集中對保護區重點林區、景區的民眾進行外遷,累計投資507萬元,生態移民132戶507人,使保護區的生態環境向良性方面恢復發展。通過這些措施,有效保護了景區內的各種珍貴野生動植物資源,逐步改善了保護區周邊社區民眾的生活質量。

景區榮譽

太統-崆峒山自然保護區

太統-崆峒山自然保護區1986年5月,前中共中央總書記胡耀邦視察平涼時親筆題書“崆峒山”;

1994年元月,崆峒山被國務院批准為國家重點風景名勝區;

2001年元月,被國家旅遊局批准為中國首批AAAA級旅遊區;

2007年5月8日,平涼市崆峒山風景名勝區經國家旅遊局正式批准為國家5A級旅遊景區;

2002年10月順利通過ISO9001、ISO14001質量、環境管理體系國際認證;

2003年7月26日,崆峒山又登上了國家名片,這套由崆峒山最具代表性的景觀——隍城、彈箏峽、塔院和雷聲峰組成的《崆峒山》特種郵票是我省繼敦煌莫高窟、麥積山石窟和嘉峪關城樓後國家郵政局發行的第4套地方題材的特種郵票;

2004年3月晉升為國家地質公園。

2005年8月9日,太統——崆峒山經國務院批准列為國家級自然保護區。

特色文化

太統—崆峒山自然保護區崆峒佛教,源遠流長,博大精深。無論是南傳佛教、北傳佛教或藏傳佛教,在這裡都可找到其發展弘揚的軌跡。在崆峒佛教弘揚的這塊域境,佛教文化與社會生活可以說密不可分。所以不了解佛教文化精神,就不可能真正了解崆峒人民的歷史和現狀,更不可能把握其向上向善的美好遠景。

佛教在傳入中國內地的過程中,甘肅全境乃至崆峒地區,是最早得聞佛法的境域。因為崆峒地接西塞,當時是西部戎羌等鬼方少數民族融合交匯的地域。而早期的西部少數民族,多數遊牧,從天山到崆峒這一大區域都是他們行蹤之地。而佛法至少在東周春秋時期,已便傳西域各國,中國人在那時也已卻知西方有佛教行化。

太統-崆峒山自然保護區佛教文化壁畫

太統-崆峒山自然保護區佛教文化壁畫三國魏晉時,崆峒佛教蔚為大觀,境內和鄰縣的石窟寺等一大批佛教寺院相繼建成。崆峒的香山、大頂和山下的興教、石佛硤的石窟等以及涇川的王母宮石窟、南石窟等寺院香火鼎盛。在隋唐兩朝更以佛教為國家宗教,崆峒山已成為西北地區佛教大叢林所在地。從最高處的香山、馬鬃山,到其下的五台,皆已遍布佛寺梵宮。其時崆峒山還有道教和儒宗,崆峒已成為名副其實的宗教聖山了。

佛教經漢魏的發展期,到隋唐之際,已發展成全民性信仰。到了宋代,崆峒佛教寺宇遍於城鄉,有禪宗的臨濟、曹洞等宗和天台、賢首、淨土、密宗、律宗等,同時弘化於境內。到了元朝,佛教更加興盛起來,連皇室成員都要灌頂受戒。即使是皇帝登基也要先在佛殿行皈依加持,然後才得授皇權,佛法在大元一代達到鼎盛。所以崆峒佛教到了元代,其聲望顯赫,如日中天。後來漸漸衰敗,到了清代後期,區境成為多事之地。同治年間社會動亂,殺戮搶掠禍及叢林,區境佛寺道觀幾乎被焚掠殆盡,崆峒山亦未能倖免。戰亂之後,山中只剩兩位僧人,一住西台,一住北台。

太統-崆峒山自然保護區三教洞

太統-崆峒山自然保護區三教洞崆峒佛教自古以來,僧才輩出,代不乏人。雖因時代更迭,加之佛門不重名籍,許多珍貴史料湮滅無聞。崆峒山自古及今,佛道共據一山,各自弘揚自己的法教。1949年新中國成立後,佛教作為社會構成的一支,隨政策之走向而起伏。50年代,中央宗教政策十分務實。佛教徒歡欣鼓舞,學法與學政並重,並堅持農禪思想,“一日不作,一日不食”,自力更生,愛國愛教思想深入人心。崆峒佛寺,每月都有為國祈福法會,佛事活動蒸蒸日上。後來,文化大革命十年浩劫將山中所有佛寺徹底毀壞,古樹名木遭砍伐,佛教僅只留下舍利寶塔卓爾不群地危立山巔。所幸十年“文化大革命”結束後,黨中央撥亂反正,認真落實宗教政策,崆峒佛教從艱難中很快恢復起來。先有青蓮法師入室弟子臨濟宗昌正號心悟法師、曹洞宗傳人常慧法師等先後歸山。1984年,改革開放後崆峒第一屆佛教協會成立,常慧和尚、心悟法師先後任會長。其後,由妙林法師任崆峒第一屆佛教協會會長,接手主持崆峒佛協教務。一個新的發展前景從此開始。