簡介

天蟾舞台

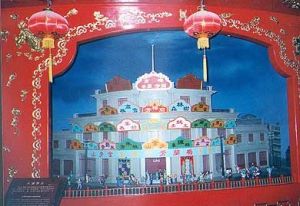

天蟾舞台天蟾舞台位於福州路雲南路轉角,坐西南朝東北。1925年(民國十四年)由三元公司投資興建,英籍建築師艾考脫蘭設計,1926年2月7日開業,時名大新舞台。開台演員有李吉瑞、苟慧生、高慶奎、白玉昆、劉水奎等。不久黃玉賴、周信芳、祝蔭亭、孫皖坤、蓋叫天等先後加入。同年11月17日,梅蘭芳、王風卿、李萬春、姜妙香、楊瑞亭、碧琴芳、侯喜瑞等在此獻藝。1928年1月擴大舞台,改名上海舞台並附設影戲部放映日場電影。1930年再改名天聲舞台。王佐良、徐金生、沈少安、周乾康、趙如泉、常雲恆等先後主持。同年開設在現南京路浙江路角的天贈舞台(人稱“老天瞻”,參見新新舞台)因永安公司房屋翻建,將班底及招牌遷此,遂改稱天贍舞台,由原“天縮”老闆顧竹軒接辦。

歷史發展

20世紀30年代多演連台本戲。周信芳長期演於此。20世紀40年代則以演出傳統折子戲為主。1953年夏秋,李如春主演的《包公》,連滿三個月,創“天蠅”賣座最高記錄。1954年6月11日移交市文化局。邵濱孫、石被英、被愛琴主演的滬劇《楊乃武與小白菜》,上海青年京昆劇團的新編現代崑劇《瓊花》均首演於此。1966年改名勞動劇場。1977年以來,一度成為滬劇主要演出場所。1961年12月和1980年4月,這裡先後舉行周信芳和俞振飛演劇生活六十年紀念演出活動。中華人民共和國成立後還演出過河北梆子、川劇、越劇、揚劇等地方劇種。後台有行當齊全的班底近二百人,高盛鱗、譚元壽、魏蓮芳、小王佳卿、李寶魁、艾世菊、李麗芳等均搭過“天贍”班底。20世紀20至40年代京劇史上許多有影響的演員都曾在此登台。如逢大會串更是名角雲集。曾有“(京角)不進天贍不成名”之說。 建築為四層鋼筋混凝土結構,占地面積約二乾平方米,建築面積六乾二百零七平方米,其中演出使用面積三乾六百零二平方米。屋頂呈拱型覆蓋整個場內觀眾廳。當時根據戲曲傳統表演特點,把舞台台唇築成伸出式半圓型,延伸至觀眾廳四點五米,三面環臨觀眾,演員可走到台唇表演。舞台寬十四米,深十米,總高度十四點五米,台口高七點五米。有副台一百平方米,樂池二十平方米,化裝間大小六問共一百六十平方米,觀眾休息廳三百平方米。建成時四層座位共三乾九百一十七個,其中一、二層有二乾八百五十個,三、四層有一千零六十七個,為上海座位最多的演出場所。四層樓座位因視線不佳早已廢止。

全國越劇培訓機構

| 早期演出的小歌班男班藝人,大都是落地唱書藝人出身,後繼者採取個別拜師學藝的形式。1923年,為培養女子紹興文戲藝人,在浙江嵊縣開辦了第一個(女)科班。建國初期,女子越劇科班曾在滬盛開,但大多數規模較小,教學條件很差,而收費卻較高,成為少數不肖之徒的牟利工具,被同仁稱作“野雞”科班。建國後越劇人才的培養,主要依靠國家舉辦藝術學校,同時開辦各種培訓班與招徒隨團培養。 |