概述

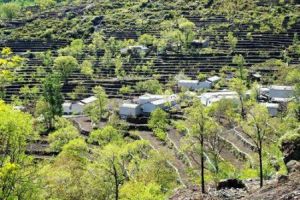

大安山鄉位於房山區西北部深山區,屬太行山余脈,位於百花山中山地帶,大石河流域,距區府良鄉50公里,距市區90公里。

大安山鄉地圖

大安山鄉地圖全鄉總面積70平方公里(含大安山礦18平方公里)。轄大安山、西苑、趙畝地、寺上、中山、水峪、瞧煤澗、寶地窪8個行政村和大安山礦社區,鄉政府所在地在大安山村。北面老龍窩、寺上樑、大寒嶺與門頭溝區交界,西有大塌梁與史家營鄉接壤,南、東兩面與佛子莊鄉為鄰。大安山鄉轄區(含大安山礦)總戶數3501戶,總人口9934人,其中,農業戶數1783戶,農業人口4463人,勞動力2640人。

地理情況

本鄉屬深山區,地形地貌複雜,地勢起伏,山勢陡峻,西高東低,境內海拔最高點老龍窩1645.8米,最低海拔點274.6米,相對高差1371.2米,無霜期180天左右,常年降雨量550毫米左右,年平均氣溫11攝氏度。全鄉有耕地面積224.2公頃、基本農田187公頃、林地4500公頃、其中人工林公頃、自然林公頃、草地面積300公頃、水資源較缺泛,機井4個、平均每小時出水平方米,全鄉電力充足。

經濟狀況

農業總產值867.3萬元,其中農業產值110.6萬元,林業產值302.7萬元,牧業產值454萬元。年末實有耕地232.3公頃,糧食播種面積151.5公頃,糧食總產值114.2噸。乾鮮果產量38.5噸,生豬出欄859頭,羊出欄1582隻,鮮蛋30.8噸,肉類91.4噸,蔬菜產量98.8噸。

農民人均純收入4519.6比2007年增長3.7%。工業總產值196萬元,利潤總額66萬元。鄉鎮稅收274萬元,比2007年減少53%。

為實現大安山鄉經濟社會的可持續發展,鄉黨委、政府在廣泛徵求各方面意見建議的基礎上,制定了《大安山鄉經濟社會轉型發展總體規劃》,確定了“建設三大主導產業、實施十大建設工程,發展二個龍頭農業加工企業”替代產業轉型工程項目。

1、推廣巷道種植蘑菇技術和建設加工廠。利用本地廢棄巷道,積極申請上級有關部門的資金支持,推廣巷道種植蘑菇技術。新建了“北京安山綠苑農業技術服務中心”,今年已有大安山、寺尚、西苑、寶地窪、水峪5個村種植了10條巷道,生產蘑菇60噸。全鄉計畫發展巷道蘑菇36條,年生產蘑菇300噸。

2、組建綠鑫工程公司。為確保煤礦關閉工作的順利進行,以鄉辦永紅礦為基礎,組建北京大安山綠鑫工程公司。主要職能是對全鄉19平方公里的採空區清理煤矸石和廢棄物,處理地質災害。

交通

鄉內主要公路是紅大公路,鄉政府距108國道為15公里。現有村級公路8條,總長度28公里。2004年,西苑和瞧煤澗兩個村鋪上了柏油路面,趙畝地、寺上、中山、水峪、寶地窪五個村鋪設了水泥路面。2004年11月,全鄉八個行政村全部實現了路面硬化改造工程,徹底改變了山區人民的出行條件。鄉內開通了948長途公車,一小時一個班次。

歷史沿革

大安山歷史悠久。據考證,11萬年前就有人類在此活動。大安山,自古為京畿之地,唐末宋初併入遼邦,歷金元到明代重歸漢族統治國家之中。大安山居通往河北、山西和內蒙古的重要通道側翼,屬兵家必爭之地,古代統治者曾在這裡屯兵,並建有行宮。對西漢、南北朝、遼時期的制陶、造幣、屯兵等都有傳說和印記。

大安山文化燦爛,在歷史的長河中,大安山形成了一種獨特的以宋代白話為主要辭彙,且與河北的唐山話極為相近的語言。這種獨特的語言像是北京古代的“語言化石”。類似山西梆子和河北梆子的劇種,俗稱“山梆子,為大安山鄉及附近幾個鄉鎮所獨有,被人稱之為北京古代的“戲曲化石”。形成了淳樸而獨特的鄉風民俗。

遼代石碑為大安山提供了歷史見證。座落在大安山村內的戲樓和石拱橋體現了大安山鄉人民的智慧與創造力。

早在五代時劉仁恭曾在大安山鄉元港村修建行宮,作為離宮別墅(今遺蹟尚存)。1944年成為解放區,原屬房山縣管轄,1952年劃歸京西礦區,1958年併入周口店區,同年成立百花山人民公社設大安山管理區,1961年稱大安山人民公社,1983年改公社稱鄉。1993年又劃歸房山區至今。

“煤炭之鄉”健康型

大安山鄉儲藏著較豐富的煤炭資源,且煤質好,熱量大,灰分小,銷路暢,年產量在35萬噸上下,是京郊重點產煤鄉之一,全鄉經濟總收入的九成來自煤炭工業。全鄉8個村、5000多人的經濟收入來源,基本上靠的就是這“烏金”。怎樣利用好這份寶貴的自然資源?既能開發致富,又能保障安全和保護環境?必須保證老百姓要過好日子!銳意進取的鄉領導班子請來專家,通盤考慮,全面運作,實施了“科學規劃、合理開採、依法治理、保護環境”的經營方略。

嚴格的開採方略,嚴格的管理措施,確保了全鄉煤炭經營形勢日趨好轉;堅持每年開展的依法打擊非法採煤行動卓有成效;一些急功近利的小煤窯違章開採和安全措施不到位等混亂狀態得到了有效遏制;運輸車輛擁擠不堪和道路堵塞的交通秩序有了根本治理;過去髒亂差的礦山生活區經過治理煥然一新。

從大力提高煤炭附加值考慮,鄉里廣泛尋求合作,投資開辦加工廠,通過採取山內將塊、末篩選分離,山外建聯辦型煤加工企業的方法,讓原煤變成塊、末、型等幾種煤,由此使煤炭的身價大增,綜合經濟效益直線上升;出現了原煤產量不增、總收入卻大幅度提高的可喜局面。同時,作為煤礦“副產品”的煤矸石資源的如何利用,也一直在抓緊研製之中。眼下,屬於健康型的“煤炭之鄉”正在大安山逐漸形成。

“林果之鄉”建設

在經濟結構大調整中,鄉領導班子清醒地認識到:煤炭是不可再生的資源,越采越少,終有掘光之日,必須大改“黑色經濟”一統全鄉的格局。這幾年,在“水利富民”和“退耕還林”的綜合開發中,鄉領導班子面對全鄉山場廣闊,坡多溝多的地勢,決定大力發展林果業。而“要想富,栽果樹”已在全鄉上上下下形成了共識,因為這是開創大安山鄉經濟可持續發展的一條可行之路。

然而,建設“林果之鄉”談何容易!由於多年進行煤炭開採,早已把水位撤降到地平線以下了;況且,當地農民生活用水有時還很困難;栽果樹要澆水,困難就更多了。“民眾利益無小事!決策的工程不兒戲!”鄉領導們果斷決定:“不惜任何代價,一定要解決老百姓的吃水難和果樹的澆水難!”於是,鄉領導們齊心協力,多次到有關部門拜訪求助,終於將這件大事辦成。

在區供電局和區水利局的多方支持下,投資60萬元,安裝變壓器和架設一條長達6000米長的管道,通過半山腰的兩處揚程泵,將甘甜的泉水引上了山,長期為吃水犯愁的4個村、鄉中學和全鄉事業單位的3000多人,從此告別了吃水難。

此外,鄉里還投資10萬餘元,為水峪村修建50個小水窖,對西苑村的1處千餘立方米蓄水池加蓋護網,這些水利設施既解決了村民用水的難題,又為果樹提供了水源。原來分布在山坡地內的3萬株老核桃樹、老杏樹、老柿子樹、花椒樹,通過細心管護,每年能產出數量可觀的乾鮮果品。

現在,大安山村的千畝核桃園、西苑村的千畝杏園,已發展成為全鄉的林果支柱產業。近年來完成的1547畝退耕還林,也已成行連片,成活率達90%以上。

“文明之鄉”

在抓好經濟建設的同時,大安山鄉實施了“新世紀、新奧運、新山鄉、新發展、新形象”的“五新主題”工程。鄉黨委、政府號召全鄉黨員、幹部、民眾:爭創“優秀共產黨員”、“優秀工作者”、“文明村”、“文明家庭”、“文明市民”、“時代先鋒”,廣泛開展“黨團員十帶頭活動”。這些有針對性、有內容、有考核、有評比的活動,常年開展,堅持不懈。各村及各企事業單位也制訂了建設“文明之鄉”的具體措施,從而使講文明、樹新風的理念深入人心,蔚然成風,“文明之鄉”的建設有了質的提高。

大安山鄉一直將尊師重教奉為美德,堅持優先保證教育經費撥付,投資23萬元建設了鄉中學標準化操場、更新了教具、裝修了教室、對模範教師進行獎勵。這些措施大大調動了教師的積極性,促進了教學質量的提高。此外,鄉里建立了鄉黨校和成人教育學校,使全鄉95%的黨員和80%的農民有了接受教育、提高素質的好地方。標準化社區服務中心啟用、府前公路改造、有線電視入戶、水泥路和柏油路貫通全鄉8個村……項項民心工程,溫暖眾人心窩,令人交口稱讚。由此,也喚起了全鄉父老鄉親建設“文明之鄉”的積極性。效果如何?請看這些喜人的榮耀:計畫生育工作已連續3年榮獲市級先進單位稱號;國小綜合考評榮膺全區山區組第一名;交通安全連續獲得市、區先進;爆炸物品管理工作躍入全國先進……正是“文明之鄉”文明花,絢麗多彩開不敗。