簡介

石樓鎮

石樓鎮歷史沿革

石樓鎮

石樓鎮市政建設

“昔日荒地沙丘,今朝玉宇瓊樓。”20多年的改革開放,塑造了一個全新的石樓,一幢幢高樓大廈拔地而起,一條條通衢大道縱橫交錯,一個文明、富庶、美麗的海濱城鎮已屹立在南海之濱。如今,鎮城區面積達12平方公里,是1978年的6倍。近年,石樓鎮以廣州南拓為契機,確立把石樓建設成為新型工業產業化基地和商貿、流通、旅遊、服務等第三產業比較發達,且具有水鄉特色的現代化城鎮作為全鎮的發展定位。按照省中心鎮的要求,從2003年完善了全鎮總體規劃,把全鎮126.5平方公里進行重新整合規劃,高起點修編城市建設用地和功能布局,進行了全鎮旅遊規劃、城鎮生活污水處理規劃、跨國公司工業園區規劃、現代漁港經濟區規劃、大嶺村申報全國歷史文化名村規劃等。按照“總體規劃、突出重點、分步實施”的原則,花大力氣整治鎮容鎮貌,使人民生活環境和鎮投資環境得到極大的改善。僅2004年,區、鎮兩級就投入1.05億元,重點搞好國康大道配套、蓮花山工業路整治、骨灰樓建設、水產品集散市場規劃、華山路、長江路、石化路官橋段改造、勞動和社會保障服務中心、石樓中學綜合樓等工程,完善了鎮區域的周邊環境綠化。

水陸交通

水路交通

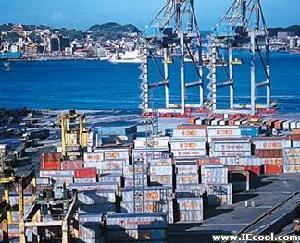

水路交通1988年以來,由區、鎮、村共同投資近3億元,先後建成了石清公路、海鷗公路、利豐大道等多條上等級公路,公路建設總長度40多公里;投資1億多元建成了海鷗大橋、南派大橋、裕豐大橋等大小橋樑20多座,總長度3000多米。3公里長的國康大道已正式投入使用;京珠高速公路、捷運四號線、金楓大道、北環路正在緊張施工興建之中;連線金山大道、利豐、蓮花港、清河東路的東部幹線基本完成了設計、征地、拆遷等工作,不日可以投入使用。在水路方面有蓮花港,擔負著客運與貨運進出海外的任務。貨運港可直通港(香港)澳(澳門),把貨物轉口到世界各地。

自然環境

大石河、周口店河、馬刨泉河三條河流在境內蜿蜒穿繞,為供、排水提供了便利條件。鎮域內水源充足,水質良好。本地區屬季風性氣候,年平均氣溫11.6℃,平均相對濕度為55﹪。

基礎設施

2007年有11萬伏輸變電站一座,天然氣加壓站一座,可提供可靠的電力能源支持。鎮內有規模的中國小校3所,幼稚園11所,健身樂園1處,老年康復中心一處,醫療保障網路輻射全鎮。

特色產業

鎮共有三個產業集中地,南部形成了以北京成宇化工有限公司、北京極易化工有限公司為龍頭的為化工產業基地,中部藉助鐵路優勢形成了以中興燕房儲運有限公司為首的石油化工危險品儲運基地,北部形成了以北京遠達天馳汽車有限公司、北京博源包裝紙品有限公司、北京隆盛堂中藥飲片有限公司為骨幹的現代製造與加工產業基地。

港口碼頭

港口碼頭

港口碼頭供水供電通信

供水供電

供水供電農田水利

農田水利

農田水利投資環境

環境

環境經濟建設

石樓鎮

石樓鎮(2)突破了傳統農業遠離城市或城鄉界限明顯的局限性,實現了城鄉經濟一體化發展,城市中有農業,農村鄉鎮有工業的協調布局,科學合理地進行資源的優勢互補,有利於城鄉生產要素的合理互動和組合,推進農村鄉鎮建設。

(3)突破了傳統農業部門分割管理交叉,服務落後的局限性,實現了按照市場經濟體制和農村生產力發展要求,建立一個全方位的權責一致,上下貫通的管理和服務體系。

(4)突破了傳統農業封閉、低效、自給半自給的局限性,發揮資源優勢和區位優勢,實現了農產品優勢區域布局,農產品貿易國內外流通,有利於資源的合理利用,先進科學技術的推廣套用,優質農產品標準化生產和現代管理手段的運用。

21世紀新鄉鎮發展的重點,大體有以下幾項:

(1)充分利用生物遺傳潛力,加快新品種的培育,並重視資源與環境;

(2)保持和提高土壤肥力,重點是通過土壤培肥和科學施肥,改善土壤的物理化學性質,創造作物生長的最佳條件,提高土地生產力;

(3)保護和有效利用水資源,灌溉農業、節水農業和雨養農業、旱地農業、鹼地農業2008年已經成為重要研究內容;

(4)食物安全、人類營養和健康、改善人們膳食結構,提高營養水平,以提高國民整體素質。

(5)提高科學種植和養殖業水平,加強農業生產各個環節的規範化、標準化,由粗放經營向集約經營轉變。增強防禦自然災害能力,提高動植物綜合生產能力;

(6)改進農產品加工、貯運技術,大力發展農產品保鮮、加工、貯運、包裝、銷售和綜合利用等技術,為農業產業化經營提供技術保證;

(7)積極促進發展農業生物技術和其它高新技術在農業上的套用,開闢提高農業生產力的新途徑和技術;

(8)發展現代農業管理科學,促進農業生產力的進步。

社會事業

為推進全民健身運動的開展,引導民眾開展科學健身,2008年8月19日,石樓鎮在國學廣場舉行了主題為“全民健身,與奧運同行”太極培訓班開班儀式,免費向民眾傳授陳式太極拳。 本次太極培訓班由石樓鎮文體中心主辦,為期兩個月,旨在讓更多的民眾參與到全民健身的活動中來,推進石樓鎮文化體育事業的發展。培訓班邀請了番禺區武協太極拳分站的苗勝利教練前來授課,利用每周的一、三、五進行教學,二、四、六讓學員練習,培訓完成後還將進行考核,以檢驗培訓效果。開班儀式上,在石樓鎮領導的帶頭下,廣大幹部職工、民眾報名踴躍。

為鞏固村莊環境整治成果,石樓鎮於2008年10月30日,在全鎮範圍內開展了“全民清潔日”活動。石樓鎮針對三秋後村莊道路環境出現反彈這一情況,組織機關幹部、各村民眾和各企業、學校、衛生院等單位近千人,對鎮域內主要公路兩旁的亂堆亂放的玉米皮、玉米秸以及暴露垃圾、白色污染等進行徹底清除,確保環境整治工作達到“乾淨、整潔、路暢、村綠、建制”的十字標準。區委常委劉欣國到石樓鎮進行了檢查。

2007年10月19日是中國的傳統節日“重陽節”,又稱“老人節”,這一天,石樓鎮大學生村官來到鎮敬老院開展了一次“我們是您的兒女”主題活動,並看望了院裡的孤寡老人。大學生村官們積極踴躍,真情服務。有的陪老人談心、拉家常,關心了解老人身體狀況;有的幫老人剝香蕉、削蘋果;有的幫老人揉胳膊,攙扶老人活動散步,真正給老人們當了一次“兒女”,讓老人們感到了家的溫馨。活動中,他們還紛紛為老人們表演了自行編排的文藝節目,整個敬老院裡喜氣洋洋,歡聲笑語,充滿了節日的氣氛。一位九十多歲的銀髮老奶奶拉著一位女“村官”的手,激動的說:“這幾個閨女像俺哩親孫女一樣!”

廣東省廣州市番禺區行政區劃

| 番禺區位於廣州市中南部,總面積786.15平方公里,處於北緯22°45′~23°05′、東經113°14′~113°34′之間。東面是珠江,與東莞市隔江相望;西及西南以陳村水道和洪奇瀝為界,與佛山市南海區、順德區及中山市相鄰;北是廣州市荔灣區、海珠區、黃埔區;南面是南沙區。區人民政府設在市橋街清河東路。 |