名稱起源

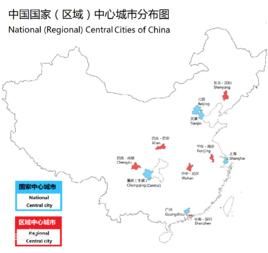

國家中心城市

國家中心城市2016年5月,經國務院同意,發改委和住建部聯合印發《成渝城市群發展規劃》,《規劃》中首次明確提出,成都要以建設國家中心城市為目標,增強成都西部地區重要的經濟中心、科技中心、文創中心、對外交往中心和綜合交通樞紐功能。

2016年12月,國家發改委印發《促進中部地區崛起“十三五”規劃》中,第六章節明確提出,支持武漢、鄭州建設國家中心城市。

城市建設

加強國家中心城市建設,需要在以下幾方面著力。一是衝破傳統思維定式。牢固樹立國家中心城市的責任意識、競爭意識和機遇意識,積極利用區域資源創造新優勢,將國家中心城市建設作為一項系統工程來做。二是提升國家中心城市綜合功能,按照國際大都市標準規劃、建設、管理和運營城市,不斷提高城市的科技創新能力、國際競爭能力、輻射帶動能力、交通通達能力、信息交流能力、可持續發展能力。建立健全城市綜合管理體制,完善城市應急機制,加強城鄉基礎設施建設。著眼世界發展趨勢,打造國際交流平台,加快國際物流通道建設,大力發展現代服務業。三是推進屬地區域產業城鎮集群發展。應發揮國家中心城市的能動作用,大力發展城市功能全覆蓋的中小城鎮,形成國家中心城市—區域性城市—中小城市—小城鎮等多層級功能的城市集群。發揮國家中心城市的輻射帶動功能,以產業技術鏈和物流鏈為紐帶,合理布局區域產業基地,整體提升區域發展水平。

國家中心城市建設不能急於求成,是一個長期過程,要設定建設國家中心城市的戰略時點。

國家中心城市是逐步建成的,要設定建設國家中心城市的戰略步驟,發揮好國內市場樞紐和區域整合協調作用,成為國家發展重要增長極。

國家中心城市的建設具有豐富的內涵。經濟總量規模的提檔進位固然很重要,但是,大力發展現代服務業,建成國家自主創新中心、兩型發展的科學發展先行區、地區對外開放中心、崛起戰略支點也很重要。

中心城市的形成,最終是城市外部功能與城市內在價值統一的過程,要以挖掘、放大和實現國家發展大局,特別是城市體系中的核心價值作為建設國家中心城市的戰略抓手。

城市定位

總體

《中華人民共和國城鄉規劃法》規定,直轄市、省會城市以及國務院確定的城市,其總體規劃必須上報國務院批覆。其中,“國務院確定的城市”一般是指計畫單列市、歷史文化名城、城市人口超過100萬,以及國務院認為重要的城市。

| 城市 | 定位 |

|---|---|

| 北京 | 中國首都,是全國的政治中心、文化中心,是世界著名的古都和現代國際城市。建設為世界城市。 |

| 天津 | 中國直轄市之一,環渤海地區的經濟中心。中國北方經濟中心,國際港口城市,北方國際航運中心,北方國際物流中心。 |

| 上海 | 中國直轄市之一,全國重要的經濟中心。國際經濟中心、國際金融中心、國際貿易中心、國際航運中心和國際大都市。 |

| 廣州 | 廣東省省會、國家歷史文化名城,中國重要的中心城市、國際商貿中心和綜合交通樞紐。國家綜合性門戶城市、國際大都市。 |

| 重慶 | 中國直轄市之一,國家重要的中心城市,國家歷史文化名城,長江上游地區經濟中心,國家重要的現代製造業基地,西南地區綜合交通樞紐。 |

| 成都 | 四川省省會,國家歷史文化名城,國家重要的高新技術產業基地、商貿物流中心和綜合交通樞紐,西部地區重要的中心城市。以建設國家中心城市為目標。 |

| 鄭州 | 河南省省會,國家歷史文化名城,中國中部地區重要的中心城市,國家重要的綜合交通樞紐。 國家發改委支持其建設國家中心城市。 |

| 武漢 | 湖北省省會,國家歷史文化名城,中國中部地區的中心城市,國家重要的工業基地、科教基地和綜合交通樞紐。國家發改委支持其建設國家中心城市。 |

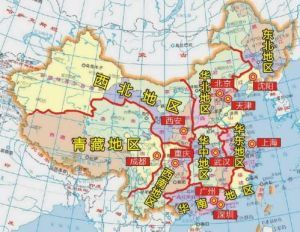

從總體上看,北京、天津、上海、廣州應當引領環渤海、長三角和珠三角區域;重慶地處內陸腹地,居承東啟西重要戰略地位。

北京:著眼建設世界型大都市,強化首都功能,發展首都經濟,建成國家創新型城市,提升國際化程度和國際影響力,聯袂天津引領環渤海地區發展。

天津:提升國際港口城市、生態城市和北方經濟中心功能,重點開發天津濱海新區,建設成為對外開放的重要門戶、先進制造業和技術研發轉化基地、北方國際航運中心和國際物流中心,協同北京輻射帶動環渤海地區發展。

上海:最佳化提升經濟功能,形成服務經濟為主的產業結構,建成國際經濟、金融、貿易、航運中心和國際大都市,聯袂南京、杭州輻射帶動長三角地區發展。

廣州:形成國際航運中心、物流中心、貿易中心和金融服務體系融合發展格局。建成功能完善、輻射全球的大型國際航空樞紐。增強高端要素集聚、科技創新、高端服務和綜合服務等功能,強化國家中心城市、綜合性門戶城市和區域文化教育中心的地位,建成面向世界、服務全國的國際大都市。聯袂深圳、香港、澳門推進珠三角地區現代化。

重慶:圍繞建成國家中心城市,強化重慶大都市區西部開發開放戰略支撐和長江經濟帶西部中心樞紐載體功能,充分發揮長江上游地區經濟中心、金融中心、商貿物流中心、科技創新中心、航運中心的作用。

成都:以建設國家中心城市為目標,增強成都西部地區重要的經濟中心、科技中心、文創中心、對外交往中心和綜合交通樞紐功能。

北京

北京

北京北京位於東經115.7°—117.4°,北緯39.4°—41.6°,中心位於北緯39°54′20″,東經116°25′29″,總面積16410.54平方千米。北京位於華北平原北部,背靠燕山,毗鄰天津市和河北省。北京的氣候為典型的北溫帶半濕潤大陸性季風氣候。

北京歷史悠久,文化燦爛,是首批國家歷史文化名城、中國四大古都之一和世界上擁有世界文化遺產數最多的城市,3060年的建城史孕育了故宮、天壇、八達嶺長城、頤和園等眾多名勝古蹟。早在七十萬年前,北京周口店地區就出現了原始人群部落“北京人”。公元前1045年,北京成為薊、燕等諸侯國的都城。公元938年以來,北京先後成為遼陪都、金中都、元大都、明清國都。1949年10月1日成為中華人民共和國首都。

2015年7月31日,國際奧委會主席巴赫宣布北京攜手張家口獲得2022年冬季奧林匹克運動會的舉辦權。北京由此成為全球首個既舉辦過夏季奧運會又即將舉辦冬季奧運會的城市。

天津

天津

天津2006年3月22日國務院常務會議審議並原則通過《天津市城市總體規劃(2005年-2020年)》,明確提出:天津市是我國直轄市之一,中國北方經濟中心、環渤海地區經濟中心、中國北方國際航運中心、中國北方國際物流中心、國際港口城市和生態城市、國際航運融資中心、中國中醫藥研發中心、亞太區域海洋儀器檢測評價中心。

天津市的發展建設,要按照經濟、社會、人口、資源和環境相協調的可持續發展戰略,以濱海新區的發展為重點,不斷增強城市功能,充分發揮北方中心城市作用,將天津市逐步建設成為經濟繁榮、社會文明、科教發達、設施完善、環境優美的國際港口城市,北方經濟中心和生態型國際化大都市。

天津位於華北平原海河五大支流匯流處,東臨渤海,北依燕山,海河在城中蜿蜒而過,海河是天津的母親河。天津濱海新區被譽為“中國經濟第三增長極”。天津是夏季達沃斯論壇常駐舉辦城市。

2014年12月12日,位於天津市濱海新區的中國(天津)自由貿易試驗區正式獲得國家批准設立。2015年4月21日,中國(天津)自由貿易試驗區正式掛牌。中國(天津)自由貿易試驗區為中國北方唯一的自貿區。

上海

上海

上海上海是一座國家歷史文化名城,擁有深厚的近代城市文化底蘊和眾多歷史古蹟。江南傳統吳越文化與西方傳入的工業文化相融合形成上海特有的海派文化,上海人多屬江浙民系使用吳語。早在宋代就有了“上海”之名,1843年後上海成為對外開放的商埠並迅速發展成為遠東第一大城市,今日的上海已經成功舉辦了2010年世界博覽會、中國上海國際藝術節、上海國際電影節等大型國際活動。

上海是中國重要的的經濟、交通、科技、工業、金融、會展和航運中心,是世界上規模和面積最大的都會區之一。2015年上海GDP總量居中國城市第一,亞洲第二。上海港貨物吞吐量和貨櫃吞吐量均居世界第一,是一個良好的濱江濱海國際性港口。上海也是中國大陸首個自貿區“中國(上海)自由貿易試驗區”所在地。上海與江蘇、浙江、安徽共同構成的長江三角洲城市群已成為國際6大世界級城市群之一。

廣州

廣州

廣州2016年2月,經中央軍委確定,廣州為中國人民解放軍五大戰區之一南部戰區機關駐地。各國駐廣州總領事館達到53個,數量居全國第二位。廣州總部經濟發展能力居全國前三位。在廣州投資的外資企業達2萬多家,世界500強企業236家。廣州上市企業數量達118家,“新三板”掛牌企業154家。第三產業占GDP比重達66.77%,居全國前三位。社會消費品零售總額居全國第三位,人均消費品零售額居全國第一位。民生髮展指數連續兩年居全國第一位。

2010年至2015年,廣州五次被福布斯評為中國大陸最佳商業城市第一位。廣州港口貨物吞吐量居華南第一位、世界第五位。廣州白雲國際機場是中國三大國際航空樞紐之一。跨境電子商務規模居全國第一。正形成國際航運中心、物流中心、貿易中心和金融服務體系融合發展格局。廣州作為國家自主創新示範區,匯聚了全省70%以上的科技人員、95%的博士、97%的國家重點學科、80%的高校,新型研發機構28家,工程技術研發中心813家,重點實驗室337家,數量均居全省第一。廣州已建成華南規模最大的科技企業孵化器集群,7家國家級科技企業孵化器被科技部評為優秀,數量居全國第一。廣州天河二號超級計算機連續6次位居世界第一。

2008年12月17日國務院常務會議審議並原則通過《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要》,明確提出:廣州市要充分發揮省會城市的優勢,增強高端要素集聚、科技創新、文化引領和綜合服務功能,進一步最佳化功能分區和產業布局,建成珠江三角洲地區一小時城市圈的核心。優先發展高端服務業,加快建設先進制造業基地,大力提高自主創新能力,率先建立現代產業體系。增強文化軟實力,提升城市綜合競爭力,強化國家中心城市、綜合性門戶城市和區域文化教育中心的地位,提高輻射帶動能力。強化廣州佛山同城效應,攜領珠江三角洲地區打造布局合理、功能完善、聯繫緊密的城市群。將廣州建設成為廣東宜居城鄉的“首善之區”,建成面向世界、服務全國的國際大都市。

重慶

重慶

重慶“十三五”期間,建設城鄉統籌發展的國家中心城市,加快建設國家重要現代製造業基地,國內重要功能性金融中心,西部創新中心和內陸開放高地。重慶擁有中新(重慶)戰略性互聯互通示範項目、國家級新區——兩江新區、渝新歐國際鐵路,以及重慶兩路寸灘保稅港區、重慶西永綜合保稅區、重慶鐵路保稅物流中心、重慶南彭公路保稅物流中心、萬州保稅物流中心,過境72小時內免簽,進口整車、水果、肉類等口岸。

2009年1月,《國務院關於推進重慶市統籌城鄉改革和發展的若干意見》強調要將重慶建設成為長江上游地區金融中心,長江上游地區金融中心的建設,應進一步發揮市場與政府合力。

2011年10月15日,國務院正式批覆同意修訂後的《重慶市城鄉總體規劃(2007—2020年)》明確了重慶城市職能,強化了重慶作為國家中心城市的定位。

2011年,國務院批覆《成渝經濟區區域規劃》,把重慶定位為國際大都市。

成都

成都

成都鄭州武漢

武漢

武漢2016年1月25日,武漢、鄭州入圍國家中心城市建設。

經濟指標

| 排名 | 城市 | GDP(億元) | 人均GDP(元) | GDP較上一年增速(%) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 上海 | 24965 | 97555 | 7.0 |

| 2 | 北京 | 22968.6 | 100864 | 7.3 |

| 3 | 廣州 | 18100.4 | 129242 | 8.6 |

| 4 | 天津 | 16538.2 | 106795 | 10.0 |

| 5 | 重慶 | 15719.7 | 48032 | 10.9 |

影響意義

地區

國家中心城市側重於對國內的影響,是《全國城鎮體系規劃綱要》中提出的位於中國城鎮體系中最高位置的城市。其對外在發展外向型經濟以及推動國際文化交流方面具有重要作用,這類城市有可能發展成為亞洲乃至世界的金融、貿易、文化、管理的中心城市;而對內在全國具備引領、輻射、集散功能的城市,這種功能表現在政治、經濟、文化諸方面。

國家中心城市所必須具有的五大特徵:一是國家組織經濟活動和配置資源的中樞;二是國家綜合交通和信息網路樞紐;三是國家科教、文化、創新中心;四是具有國際影響力和競爭力;五是國家城市體系中綜合實力最強的“塔尖城市”。

國家中心城市所必須具有的五大功能:綜合服務功能、產業集群功能、物流樞紐功能、開放高地功能和人文凝聚功能。

中心城市的培育將促進區域經濟社會的發展,縮小地區間發展水平的差距。

政治

中國古代城市的形成與政治中心的設定相一致,城市是區域的政治中心。隨著一批新興工商業城市、交通樞紐城市和資源型城市興起,傳統城市也步入了向近代轉型的現代化啟動階段。區域政治中心地位為城市現代化的啟動奠定了良好的經濟、社會基礎,但作為中國行政網路中的結點,城市的規劃、管理、建設等方面都帶有政府強制性和目的性,缺乏充足的現代化啟動動力。因而,區域政治中心地位在城市現代化啟動中發揮了促進和制約的雙重作用。經濟

中心城市作為等級位次高、能量強的經濟中心,是社會化大生產的基地,具有生產集中、分工細密、行業和部門比較齊全的特點,形成了一個相對獨立的複雜分工體系。其經濟結構是區域經濟結構的反映,其經濟結構變化的方向、目標、重點、速度會影響到區域經濟的結構,是區域產業升級的先鋒。隨著中國經濟的不斷發展,區域經濟一體化發展的趨勢開始顯現,城市間經濟聯繫不斷增強,中心城市開始逐漸發揮其對區域經濟發展的帶動作用。而這種帶動作用則源於中心城市的經濟輻射力。為進一步促進城市經濟和區域經濟的發展,全國城鎮體系規劃中明確提出鼓勵有條件的城市發展成為區域性中心城市。國家中心城市是區域經濟的中心,是建立國際經濟聯繫的紐帶,也代表著城市的國際競爭力。