嚴重急性呼吸綜合徵

嚴重急性呼吸綜合徵概述

嚴重急性呼吸綜合徵

嚴重急性呼吸綜合徵體徵

嚴重急性呼吸綜合徵

嚴重急性呼吸綜合徵病因

嚴重急性呼吸綜合徵

嚴重急性呼吸綜合徵生理

嚴重急性呼吸綜合徵

嚴重急性呼吸綜合徵診斷

嚴重急性呼吸綜合徵

嚴重急性呼吸綜合徵1.診斷依據

(1)流行病學資料①與發病者有密切接觸史或屬受傳染的群體發病者之一,或有明確傳染他人的證據。②發病前2周內曾到過或居住於報告有嚴重急性呼吸綜合徵患者並出現繼發感染疫情的區域。

(2)症狀與體徵:起病急,以發熱為首發症狀,體溫一般高於38℃,偶有畏寒;可伴有頭痛、關節酸痛、肌肉酸痛、乏力、腹瀉;常無上呼吸道卡他症狀;可有咳嗽,多為乾咳、少痰,偶有血絲痰;可有胸悶,嚴重者出現呼吸加速、氣促,或明顯呼吸窘迫。肺部體徵不明顯,部分患者可聞及少許濕囉音,或有肺實變體徵。有少數患者不以發熱為首發症狀。

(3)實驗室檢查:外周血白細胞計數一般不升高或降低;常有淋巴細胞數減少。

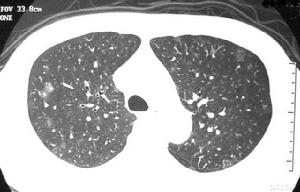

(4)胸部X線檢查:肺部有不同程度的片狀、斑片狀浸潤性陰影或呈網狀改變,部分患者進展迅速,呈大片狀陰影;常為多葉或雙側改變,陰影吸收消散較慢;肺部陰影與症狀體徵可不一致。若檢查結果陰性,1~2天后應予複查。

(5)抗菌藥物治療無明顯效果。

2.診斷標準

(1)疑似診斷病例:符合上述診斷依據(1)+(2)+(3)條,或2)+(3)+(4)條,或(2)+(3)+(4)條。

(2)臨床診斷病例:符合上述(1)+(2)+(4)條及以上,或2)+(2)+(3)+(4)條,或2)+(2)+(4)+(5)條。

(3)醫學觀察病例符合上述2)+(2)+(3)條。

(4)重症嚴重急性呼吸綜合徵:符合下述標準中的一條即可診斷為重症嚴重急性呼吸綜合徵:①呼吸困難,呼吸頻

嚴重急性呼吸綜合徵

嚴重急性呼吸綜合徵3.實驗室特異性病原學檢測的診斷意義

(1)通過細胞培養方法從患者臨床標本中分離到SARS病毒,是感染的可靠證據,結合臨床表現,可作出患病或病毒攜帶的診斷。但該法費時,無法用於快速診斷;一般情況下,病毒分離出來的機會不高,陰性結果不能排除本病的診斷;加上對技術條件和設備的要求又高,故不適宜於臨床廣泛套用。

(2)以反轉錄多聚酶鏈反應(RT-PCR)法檢測患者SARS病毒核酸,其敏感性尚需提高;如操作不當,易引起核酸污染,造成假陽性。當對患者同一標本重複檢測均為陽性,或不同標本均檢驗為陽性時,可明確診斷為本病或病毒感染者。而檢測結果陰性時,不能作為排除疑似或臨床診斷病例的依據。

(3)用IFA和ELISA法檢測SARS患者血清特異性抗體,急性期陰性而恢復期陽性,或者恢復期抗體滴度比急性期升高4倍或以上時,可以作為確定診斷的依據。檢測陰性的結果,不能作為排除本病診斷的依據。

實驗室檢查:

1.血常規病程初期到中期白細胞計數通常正常或下降,淋巴細胞則常見減少,部分病例血小板亦減少。T細胞亞群中CD3+、CD4+及CD8+T細胞均顯著減少。疾病後期多能恢復正常。

2.血液生化檢查丙氨酸氨基轉移酶(ALT)、乳酸脫氫酶(LDH)及其同工酶等均可不同程度升高。血氣分析可發現血氧飽和度降低。

3.血清學檢測國內已建立間接螢光抗體法(IFA)和酶聯免疫吸附試驗(ELISA)來檢測血清中SARS病毒特異性抗體。初步套用結果表明,兩法對IgG型抗體檢測的敏感約為91%,特異性約為97%。IgG型抗體在起病後第1周檢出率低或檢不出,第2周末檢出率80%以上,第3周末95%以上,且效價持續升高,在病後第3個月仍保持很高的滴度。

4.分子生物學檢測以反轉錄聚合酶鏈反應(RT-PCR)法,檢查患者血液、呼吸道分泌物、大便等標本中SARS冠狀病毒的RNA。

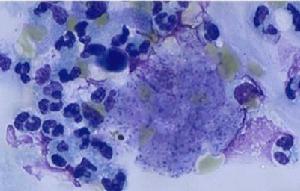

5.細胞培養分離病毒將患者標本接種到細胞中進行培養,分離到病毒後,還應以RT-PCR法來鑑定是否SARS病毒。

其他輔助檢查:影像學檢查:絕大部分患者在起病早期即有胸部X線檢查異常,多呈斑片狀或網狀改變。起病初期常呈單灶病變,短期內病灶迅速增多,常累及雙肺或單肺多葉。部分患者進展迅速,呈大片狀陰影。雙肺周邊區域累及較為常見,而胸腔積液、空洞形成以及肺門淋巴結增大等表現則較少見。對於胸片無病變而臨床又懷疑為本病的患者,1~2天內要複查胸部X線檢查。胸部CT檢查以玻璃樣改變最多見。肺部陰影吸收、消散較慢;陰影改變與臨床症狀體徵有時可不一致。

治療

嚴重急性呼吸綜合徵

嚴重急性呼吸綜合徵2.一般治療(1)臥床休息。(2)避免劇烈咳嗽,咳嗽劇烈者給予鎮咳;咳痰者給予祛痰藥。(3)發熱超過38.5℃者,可使用解熱鎮痛藥,兒童忌用阿司匹林,因可能引起Reye綜合徵;或給予冰敷、酒精擦浴等物理降溫。(4)有心、肝、腎等器官功能損害,應該做相應的處理。

3.氧療出現氣促或Pa02<70mmHg或Sp02<93%者,應給予持續鼻導管或面罩吸氧。(1)鼻導管或鼻塞給氧:常用而簡單的方法,適用於低濃度給氧,患者易於接受,缺點是吸入氧濃度不穩定,而當吸氧濃度>5L/min時,患者常不能耐受。(2)面罩給氧:面罩上有調節裝置,可調節罩內氧濃度,它能產生24%~50%的吸入氧濃度,且不受通氣比率、呼吸類型和通氣量的影響,不需濕化,耗氧量較少。(3)氣管插管或切開經插管或切開處射流給氧,效果好,且有利於呼吸道分泌物的排出和保持氣道通暢。(4)呼吸機給氧是最佳的氧療途徑和方法,但技術要求高,且易產生併發症。常用於重症患者的搶救。

4.糖皮質激素的套用套用糖皮質激素的治療應有以下指征之一。(1)有嚴重中毒症狀,高熱持續3天不退。(2)48h內肺部陰影面積擴大超過50%。(3)有急性肺損傷(ALI)或出現ARDS。一般成人劑量相當於甲潑尼龍80~320mg/d,必要時可適當增加劑量,大劑量套用時間不宜過長。具體劑量及療程應根據病情調整,待病情緩解或胸片陰影有所吸收後逐漸減量停用。建議採用半衰期短的糖皮質激素。注意糖皮質激素的不良反應,尤其是大劑量套用時警惕血糖升高和真菌感染等。近期有報導使用過較大劑量激素完全康復的患者,出院後數月內出現骨壞死的後發症,值得警惕。兒童慎用激素。

5.重症病例的處理(1)加強對患者的動態監護:有條件的醫院,儘可能收入重症監護病房。(2)使用無創傷正壓機械通氣(NPPV):模式通常使用持續氣道正壓通氣(CPAP),壓力水平一般為0.4~1.0kPa(4~10cmH2O),或壓力支持通氣+呼氣末正壓(PSV+PEEP),PEEP水平一般0.4~1.0kPa,吸氣氣壓水平一般1.0~2.0kPa(10~20cmH20),調節吸氧流量和氧濃度,維持血氧飽和度>93%。NPPV應持續套用(包括睡眠時間),減少暫停時間,直到病情緩解。(3)NPPV治療後,若氧飽和度改善不滿意,Pa02<8.0kPa(60mmHg),或對NPPV不能耐受者,應及時進行有創正壓機械通氣治療。(4)對出現ARDS病例,宜直接套用有創正壓機械通氣治療;出現休克或MODS,應予相應支持治療。使用呼吸機通氣,極易引起醫務人員被SARS病毒感染,故務必注意醫護人員的防護。氣管插管宜採用快速誘導(咪達唑侖等),謹慎處理呼吸機廢氣,在氣管護理過程中吸痰、沖洗導管等均應小心對待。