簡介

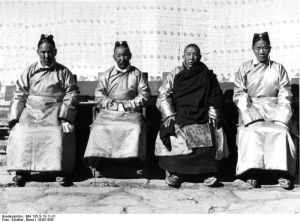

四位噶倫(1957年,左起:阿沛•阿旺晉美、先喀•居美多吉、柳霞•土登塔巴、桑頗•才旺仁增)

四位噶倫(1957年,左起:阿沛•阿旺晉美、先喀•居美多吉、柳霞•土登塔巴、桑頗•才旺仁增)1644年,清王朝取代了明王朝,進一步加強了對西藏的治理。清朝皇帝於1653年、1713年分別冊封五世達賴喇嘛和五世班禪喇嘛,自此正式確定了達賴喇嘛和班禪額爾德尼的封號,以及他們在西藏的政治和宗教地位。達賴喇嘛在拉薩統治前藏,班禪額爾德尼在日喀則統治後藏。1719年,清政府派軍隊進入西藏,驅逐盤踞拉薩三年之久的準噶爾部,著手改訂西藏的行政體制。清朝皇帝封西康地區的一個青年活佛為七世達賴喇嘛,護送入藏;任命四名有功有名望的藏官為“噶倫”,管理西藏政務。清乾隆十六年(1751年),清中央政府決定對西藏地方事務管理體制進行重大調整,廢止原先的郡王制,改為實行噶倫制。清中央規定:噶倫為三品官(清朝官員品級),共設四員,三俗一僧。駐藏大臣總辦全藏事務,與達賴喇嘛、班禪額爾德尼平行,噶倫及其下官員,無論大小事務均須稟駐藏大臣。噶倫的辦公場所,藏語中成為“噶廈”,後來“噶廈”成為西藏地方政府的代稱。以噶倫制為標誌的原西藏地方事務管理體制,一直延續到二十世紀五十年代末。因西藏地方反動上層發動旨在圖謀分裂中國的武裝叛亂,被中央人民政府於1959年解散。

歷史

清康熙五十九年(1720年),清軍將準噶爾蒙古兵逐出西藏,並護送達賴喇嘛轉世靈童格桑嘉措進入拉薩。同時廢除第巴官職,置噶倫三員,共同輔佐達賴喇嘛掌政。

雍正元年(1723年),噶倫員額改為五人。

雍正三年(1725年),封噶倫康濟鼐為貝子,命其總理藏內事務,由噶倫阿爾布巴等協理。

雍正五年(1727年),康濟鼐為阿爾布巴、隆布鼐一黨所殺。另一噶倫頗羅鼐平定了阿爾布巴之亂,被乾隆皇帝封為札薩克郡王,主持藏政。但頗羅鼐死後,其子珠爾默特那木札勒心懷異志,被駐藏大臣傅清、拉布敦斬殺,其黨羽遂後發動叛亂。

乾隆十六年(1751年),清軍入藏平定珠爾默特那木札勒之亂,並正式設立噶廈衙門,定噶倫員額為四人,三俗一僧,正三品。噶廈始置時的四噶倫為輔國公班第達、札薩克台吉策棱旺札勒、色裕特塞布騰、喇嘛尼瑪嘉木燦。此後,西藏大部分地方的日常行政事務,由噶倫擬定後呈送駐藏大臣及達賴喇嘛批准施行。

乾隆五十七年(1792年),大將軍福康安領兵平定廓爾喀入侵。為整治西藏吏制,乾隆皇帝下諭頒行福康安所奏《欽定藏內善後章程》二十九條,定噶倫年俸為白銀一百兩、大緞四匹,並撥給公田。如遇出缺,由駐藏大臣會同達賴喇嘛於噶廈四品官(即戴琫、仔琫、商卓特巴)中揀選,並奏請朝廷補放。噶倫權位頗重,號稱“四相”。

民國以後,昌都總管由噶倫中的一位兼任。

1923年,十三世達賴喇嘛與九世班禪矛盾激化,班禪出走內地,日喀則附近原屬班禪額爾德尼的幾個宗也歸噶廈管理。