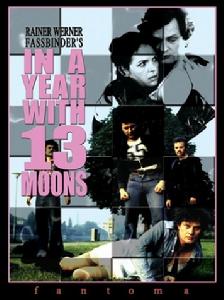

海報

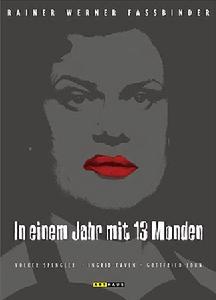

海報更多中文片名:一年裡的13個月亮/十三個月亮

更多外文片名:In a Year of 13 Moons/In a Year with 13 Moons

導演:賴納·維爾納·法斯賓德Rainer Werner Fassbinder

編劇:賴納·維爾納·法斯賓德Rainer Werner Fassbinder

演員:Volker Spengler .....Erwin/Elvira Weishaupt

Eva Mattes .....Marie-Ann Weishaupt

影片類型:劇情

片長:124 min

國家/地區:西德

對白語言:德語

色彩:彩色

混音:單聲道

級別:Sweden:15 West Germany:18 France:-16

製作成本:DEM 700,000 (estimated)

劇情梗概

艾薇拉在她生命最後的幾天,向安東表達了愛意。安東只是冷冷地說:“很抱歉,你不是女人”。一輩子追求愛情的艾薇拉,本來是個叫做艾文的男人,為了取悅他的愛人,他去做變性手術;身體雖然變了,卻無法改變愛人的心。 艾薇拉第一次出現就在街上被人毆打。回到家,她的惡夢仍然繼續。男友羞辱她,笑她酗酒,笑她肥胖,笑她愚笨。她在柏林市四處遊走,不友善的外在環境,讓她的心更封閉孤絕。在這個殘酷的世界中,她找不到避風港。死亡是唯一的歸宿。

導演介紹

換一種說話是:法斯賓德作為一個混世界的人,比作為一個拍電影的導演,還要高效率。

這是我以及更多的我們,熱愛法斯賓德的最終原因。換而言之,內心混亂的人,比秩序井然的人,具有太多的可視性。恰如福樓拜所說,隱藏藝術,顯現藝術家。法斯賓德,“德國新電影”代表人物,創作空間橫跨電影、電視及舞台劇三個領域,電影創作力驚人,自1965年起至1982年去世為止,共完成了43部作品。他的作品,如《恐懼吞噬心靈》、《愛比死更冷》、《四季商人》,顛覆了電影語言的基本序列,但又張揚了通俗劇的形式。

這些,都清晰地寫在了法斯賓德的傳記《法斯賓德的世界》及其探討電影藝術的《法斯賓德論電影》中。前者是一本典型的出自西方人手中的傳記,作者海曼以他超出常人的理解力和切中關節的表達方式,直面法斯賓德經緯交纏的混亂,但拒絕閹割式的強制梳理和還原;立足於經驗世界,但不拒絕靈魂考察。這些,使得本書即使放在“電影館叢書”的坐標中,也非常值得稱道。

《一年十三個月》

《一年十三個月》電影是他報復時間的最好方式

從未見過比法斯賓德更有混亂可能的人,也從未發現比法斯賓德更與電影血肉相嵌的人。電影對他,是鏡子,是日記,是傳奇,是匕首。它賦予他活了兩世的權利,一世在現實中,一世在影像中。無論對自己還是對電影本身,法斯賓德都是極不耐煩——你即使在為他“因為寂寞而高貴到攝人的齷齪”屏息時,也不會忽略其配音模糊、片斷倉促、細節粗糙的技術缺點——他似乎生下來就在等待死亡,電影只是他報復時間最好的方式。他終其一生都是一個自私、孤獨、跋扈的男孩,喜怒無常、缺乏耐性、性格暴戾、酗酒吸毒,遊蕩在男女兩個世界中,對愛需索無度而又肆意凌虐。

在世界級電影導演中,法斯賓德和伯格曼都是靠記憶過活的人,但二人的態度迥然相異。伯格曼的父親是一位

《一年十三個月》

《一年十三個月》法斯賓德則終生未曾寬恕他的記憶。他五歲時父母離婚,母親愛上了一個17歲的男孩,父親竊取了母親的財產,他在之間搖盪,很小便終止學業,20歲開始電影生涯。他的電影排列下來,從《愛比死更冷》、《只要你愛我》、《外籍工人》、《佛克斯》到《莉莉瑪蓮》、《在柏林亞歷山大廣場》,也是他一生的傳記,是他“耗費無數成年的時光與悲痛的童年記憶對抗”的結果。其中的男男女女,性別模糊,卻無一例外是愛的狂熱饑渴者,為之戕害自己的身體、性別、世界,但最終都是一無所獲。

童年時期被戕害式的孤獨、母親有意無意的忽略、來自大家庭敵意的漠視,所有這些都無一遺漏地表現在法斯賓德的電影中,所有的細節都可以對號入座,其母甚至為此驚嘆他記憶力的驚人。他是最執著的施虐者和受虐者,一方面不無喜悅地接受來自世界和親人的戕害,另一方面,又變本加厲地將他所受到的還給他們,電影便是其施虐和受虐的產物。他終其一生只和一個團體“反劇場”合作,除了極少例外,所有的人幾乎陪伴他始終。世俗的人,都不是他同一個重量級的對手。殘酷,在此成為法斯賓德詞典中一個至關重要的關鍵字,“殘酷是一種屈從於需要的嚴格紀律”(P106),“愛情是一種最精良、最狡猾也最有效的社會壓迫工具”。這是法斯賓德與世界相處的基本原則。他,拒絕善待記憶。他的神經質、敏感、錯亂,發展至《十三個月亮之年》時,出現了一個女演員扮演的法斯賓德,編劇羅蘭史特拉伯也說,“在法斯賓德的內心深處,可能女性的成分遠遠超過他男性的本性”。

《一年十三個月》

《一年十三個月》所有的這些牽纏,到《法斯賓德論電影》時變得波瀾不驚。《論電影》集中體現了法斯賓德作為電影人的才華。他自言,“我想用我的電影蓋一幢房子,有些做成地窖,有些做成牆壁,其他則做成窗戶”,這本書就是通向這幢房子,進而登堂入室的甬道。其中收入了法斯賓德的兩本極富個人色彩的文集,以訪談為主的《構想的無政府主義》、以隨筆和札記為主的《電影解放心智》,許多是首次公諸於世的手稿。與伯格曼不同,法斯賓德是一位極富攻擊性的受訪者。他從不說謊,但也並非誠實,又很善於反守為攻。法斯賓德的名言是,越自由越解放則越美麗。恰是這種主觀的視角、帶有挑釁的直率、全面的開發自由,構成了這本書的魅力。

法斯賓德生前擬定的最後一部片子名為《我是世界上最快樂的人》,從某種角度說,也許果真如此。他活了兩重人世,如海曼所說,“法斯賓德不僅是將他的生命經驗注入創作,他也常把虛構事件注入他的生活之中”。

《十三個月亮之年》是法斯賓德女性審美最為複雜的一部,它開始關注男變性人的脆弱神經,了解法斯賓德的人說:“在法斯賓德的內心深處,可能女性的成分遠超過他男人的天性。”而他也說:“我幻想成為那個我想成為的人。”他男扮女裝過,給自己取名瑪麗,給男性朋友取女人的名字,人們據此認為他有強烈的性虐待,解釋他的電影裡為什麼女人總是被殘暴的對待,為什麼他無情辱罵他的女友兼他影片的女演員艾瑪·賀曼。

從1979年開始,到1982年去世,法斯賓德創作了包括《瑪麗婭·布勞恩的婚姻》、《勞拉》、《薇羅尼卡·福斯的欲望》在內的“女性三部曲”,一掃過去反女權的強硬立場,塑造了戰後滿目瘡痍的德國上,堅強、忍耐、包容的女人形象:她們是戰後德國女人的縮影,寄託了希望。然而被認為最懂德國女人之美的法斯賓德又明確表示了對女權的厭惡,他改了易卜生《玩偶之家》娜娜出走的結尾,他說:“她們又能去哪裡?”

相關作品

1945 5月31日誕生於伯特.凡里蕭芬城,為醫生賀穆斯.法斯賓德與他妻子莉斯蘿特的兒子

1951 父母離婚

1964 終止學業

1965 與克利斯多夫.羅瑟、愛瑪.賀曼兩人展開奇詭的三角戀情,拍攝他的第一部電影《城市遊民》

1966 在慕尼黑的福瑞得-里昂哈德工作室選修課程,在那裡遇見他日後作品中的重要女演員漢娜.許古拉;拍攝第二部電影《小混亂》

1967 加入行動劇場,飾演《安提戈涅》一劇中的提瑞希阿斯

1968 5月,行動劇場解散;反劇場成立

1968 (秋天)至1969年(秋天),反劇場以位於慕尼黑凡安賓地區的“威特威波特”為基地展開活動

1969 4月,在慕尼黑市中心與郊區拍攝《愛比死更冷》(24天)

6月,此片於柏林影展首映

《一年十三個月》

《一年十三個月》8月,在慕尼黑拍攝《外籍工人》(9天)

10月,此片於曼海姆影展首映

10月-11月,在慕尼黑與丁哥芬拍攝《瘟神》(5周)

12月,在慕尼黑拍攝《喪心病》(13天)

《外籍工人》獲得依凡基利希電影獎與國際電影刊物的FIPRESCI獎

1970 1月,在慕尼黑拍攝RIO DAS MORTES(20天)

2月,在科隆拍攝《咖啡屋》(10天)

4月,《瘟神》於維也納首映

5月,在慕尼黑、斯打恩堡與費爾德克肯等地拍攝《旅程》(20天)

6月,《喪心病》於柏林影展首映

8月,在慕尼黑拍攝《美國大兵》(15天)

9月,在索倫多拍攝《當心聖妓》(22天)

10月,《美國大兵》於曼海姆首映;《旅程》在電視上播放

11月,在勒克河邊的蘭斯堡與慕尼黑拍攝《英格斯達特的先鋒》(25天)

1971 1月,RIO DAS MORTES在電視上播放

5月,《英格斯達特的先鋒》在電視上播放

7月,於柏林影展首映

8月,與英格麗.卡文結婚(他們於1972年迅速結束這段短暫的婚姻);《當心聖妓》於威尼斯首映;在慕尼黑拍攝《四季商人》(11天)

12月,《喪心病》在電視上播放

1972 1月,在慕尼黑拍攝《佩特拉的苦淚》(10天)

3月,《四季商人》在電視上播放;在斯特拉賓市中心與郊區拍攝《瘋狂遊戲》(14天)

4-8月,在曼肯-格拉特巴克的一家工廠與科隆拍攝連續劇《八小時不是一天》的前5集(105天)

5月,《當心聖妓》在電視上播放

6月,《佩特拉的苦淚》於柏林影展首映

9月,在薩爾布魯肯拍攝《不萊梅咖啡》(9天)

9-10月,展開《寂寞芳心》第一階段的拍攝工作

10月,《八小時不是一天》的第一部分在電視上播放

11月,開始在彼得.查德克管理的波庫劇院工作

12月,在劇院執導費南克.摩納的《莉莉安》;《不萊梅》在電視上播放

1973 1月,《瘋狂遊戲》在電視上播放

1-3月,在科隆、慕尼黑與巴黎等地拍攝《網上世界》(44天)

5月,在薩爾布魯肯拍攝《娜拉.賀摩》(21天)

7-9月,在康士坦茲、奧圖泊恩、克羅茲林根與慕尼黑等地拍攝《深閨怨婦》(25天)

9月,拍攝《恐懼吞噬心靈》(15天)

10月,《網上世界》在電視上播放

1974 2月,《娜拉.賀摩》在電視上播放

3月,《恐懼吞噬心靈》在慕尼黑首映

4月與7月,在慕尼黑與馬拉喀什拍攝《佛克斯》(21天)

5月,《深閨怨婦》在電視上播放

6月,《寂寞芳心》於柏林首映

7月,在科隆拍攝《宛如網上之鳥》(6天);遇見阿敏.梅耶爾

8月,擔任法蘭克福安坦劇院的藝術總監

1975 2-3月,在法蘭克福拍攝《庫斯特婆婆上天堂》(20天)

4-5月,在科隆與波昂拍攝《恐懼之恐懼》(25天)

5月,《宛如網上之鳥》在電視播放;《佛克斯》首映

6月,正式終止與法蘭克福安坦劇院的工作契約

7月,《恐懼之恐懼》在電視上播放

10月,在慕尼黑展開《撒旦的佳釀》第一階段的拍攝工作(14天)

11-12月,在慕尼黑市中心與郊區拍攝《只要我愛你》(25天)

1976 1月,《庫斯特婆婆上天堂》於柏林首映

1-2月,在慕尼黑展開《撒旦的佳釀》第二階段拍攝工作(15天)

3月,《只要我愛你》在電視上播映

4-6月,在斯圖卡克的城堡與慕尼黑機場拍攝《中國輪盤》(36天)

10月,《撒旦的佳釀》於曼海姆影展首映

10-12月,在伯特斯德本附近的馬克斯布魯恩火車站、佛密茲、瑟瑞城堡、白萊特、賀夫與慕尼黑等地拍攝《伯懷瑟》(40天)

11月,《中國輪盤》與巴黎影展首映

1977 3月,在漢堡劇院中拍攝《紐約的女人》(7天)

4-6月,在慕尼黑、因特拉乾、柏林、盧比克、布倫茲維克、漢堡以及穆林等地拍攝《絕望》(41天)

6月,《紐約的女人》在電視上播放

7月,《懷伯特》在電視上播放

10月,在他自己的慕尼黑公寓中拍攝《德國之秋》其中一段(6天)

1978 1-3月,在科堡與柏林拍攝《瑪麗.布朗的婚姻》(35天)

3月,《德國之秋》的毛片於柏林影展放映

5月,《絕望》於康城影展首映

6月,阿敏.梅耶爾去世

7-8月,在法蘭克福拍攝《是三個月亮之年》(25天)

11月,《十三個月亮之年》在法蘭克福首映

12-1979年1月,在柏林拍攝《第三代》(30天)

《一年十三個月》

《一年十三個月》1979 2月,《瑪麗.布朗的婚姻》於柏林影展首映;獲銀熊獎

5月,《第三代》於康城影展首映

6-1980年4月,在柏林與慕尼黑拍攝《柏林亞歷山大廣場》(154天)

10月,獲得由義大利影評人頒發的維斯糠蒂獎

1980 7-9月,在慕尼黑拍攝《莉莉.瑪蓮》(47天)

8-9月,《柏林亞歷山大廣場》於威尼斯試映

10-12月,《柏林亞歷山大廣場》在電視上播放

1981 1月,《莉莉.瑪蓮》在慕尼黑首映

4-5月,在慕尼黑拍攝《蘿拉》(30天)

8月,《蘿拉》首映

11-12月,在慕尼黑拍攝《過氣女伶》(24天)

1982 2月,《過氣女伶》於柏林影展首映;獲金熊獎

3月,在柏林拍攝《水手奎萊爾》(22天)

6月10日,被人發現在慕尼黑寓所中去世

另獲:德國電影獎----1970,1971,1972,1978,1979,1982

康城的國際天主教電影部獎----1974

奧圖.底比流斯獎----1974

幕後製作

這部以孤獨、異化為主題的影片有著典型的法斯賓德特徵:冷酷、迷惘、矛盾和激情。本片可視為導演對自己戀人阿敏·梅耶自殺的心理反應。史賓勒的表演可圈可點。《十三個月亮》延續法斯賓德的一貫主題,描寫生命的痛苦絕望。他選擇了一個社會上最邊緣的人物當主角,讓她承受所有人世的苦難。《十三個月亮》是一段旅程,讓人經歷一段痛苦的洗禮。