北朝文學

正文

指北魏、北齊、北周三代的文學。南北朝時期由於南北政權的長期對峙和許多少數民族入居黃河流域,因此北朝的魏、齊、周三代,文學的發展不同於南方。大體上說,南朝文學以前期的成就為高,產生了謝靈運、鮑照、謝朓等作家;而北朝文學卻是後期比較繁榮,出現了某些著名文人。從文體方面說,北朝的詩、賦和駢文,其成就比南朝小,而散文方面卻出現了《水經注》和《洛陽伽藍記》等名著。北朝文學的發展,可分為三個時期:從北魏道武帝拓跋珪滅後燕、進兵中原開始,到孝文帝元宏即位為第一時期。從元宏即位逐步推行漢化起到北魏政權分裂為東魏與西魏為第二時期。從東魏與西魏對峙,到北周滅北齊,隋文帝楊堅又篡周自立為第三時期。

第一時期即北魏初年,由於鮮卑拓跋氏受漢族文化的影響較淺,因此對文學也不很重視。當時的黃河流域在長期戰亂之後,文人大批南逃,很少有人從事文學創作,較有名的文人只有崔浩和高允。他們的文章大抵是一些質樸的套用文字。但崔浩寫過一篇冊封沮渠蒙遜為涼王的文章,則駢儷氣息較重,說明他並非不能寫駢文,只是當時朝廷中通用的文字,一般是散體。高允也會寫詩,但缺乏文采。相對地說,從西涼、北涼入魏的一些人所作文章,倒較有藝術性,這是因為十六國初期,一些文人避亂來到張軌所建立的前涼政權,而前涼的張駿和西涼的李暠都提倡文學。所以涼州是北魏初年文學比較繁榮的地區,《魏書·胡叟傳》也有“自張氏以來,號有華風”的記載。

這個時期的鮮卑族歌謠,據說在唐代還能見到,由於語言的隔閡,後來全部亡佚。至於鮮卑族人所作的公文,現在所存者也與漢人所寫的類似,有的可能就出於漢人的手筆。《宋書·索虜傳》所載拓跋燾給宋文帝劉義隆的兩封信,質樸幾同口語,當是拓跋燾用鮮卑語口授,由別人用漢文寫成的。

第二時期,即元宏即位以後,大力提倡漢化,據說元宏中年以後所頒發的詔書,都是他親自執筆的,其中有不少是駢體文。據《魏書》記載,元宏能詩,現在所能見到的,只有他和群臣聯句中的四句。《魏書》對元宏的詩文歌頌備至,其實現存的文章,文學價值並不高。不過,元宏推行漢化和提倡文學,畢竟對北朝文學的興起起了不小的推動作用。因而在當時和以後,漸漸出現了一些文人如鄭道昭、袁翻、祖瑩、常景等,他們開始向南朝文人學習,寫過一些比較講究辭藻的詩和駢文。這些詩文雖然歷來不大受重視,卻是北朝文學開始興起的標誌。

北朝文學

北朝文學第三時期即東西魏對立以及後來北齊和北周相對立的時期,是北朝文學比較繁榮的階段。這個時期東魏和北齊的首都鄴城,曾經是北方文化的中心。北魏分為東西兩個政權以後,一些文人,大抵在鄴城聚居。其中比較著名的溫子昇、邢劭和魏收。他們都兼擅詩和駢文。溫子昇的《寒陵山寺碑》等駢文,在當時頗負盛名。邢劭和魏收的詩及駢文,在辭藻、對仗各方面都已和南朝文人接近。北齊後期的一些文人如盧思道等。也有一些較好的作品,他們都活到了隋代。

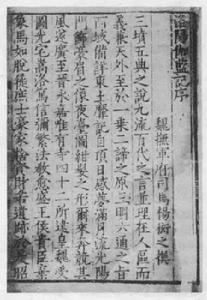

東魏北齊散文名著有楊衒之的《洛陽伽藍記》和顏之推的《顏氏家訓》。兩書雖不完全是文學作品,但有些部分,頗有文采,為人們所愛讀。《顏氏家訓》中還有不少文藝批評方面的議論。

北齊時代的少數民族作品今存者只有一首高車族將領斛律金所唱的《敕勒歌》,歷來視為詩歌中的傑作。和北齊相對立的北周,由於有來自南方的王褒和庾信,所以文壇頗不寂寞。庾信和王褒都是著名的詩人和駢文家。庾信的辭賦尤多名作。但除他們以外,並沒有產生什麼重要的作家。因此《周書》不立《文苑傳》,關於當時的文學狀況都見於《王褒庾信傳論》。北周的趙王宇文招,滕王宇文逌都曾受庾信影響,吟詩作文。現存的庾信集序是宇文逌所作,文風很接近庾信。北周的創始者宇文泰曾經命令蘇綽作《六條詔書》和仿《尚書》作《大誥》,想糾正浮艷的文風,雖未能起到多大的作用,但對後來隋代李諤的上疏請正文體和唐代的陳子昂、韓愈等人改革文體,則有一定的影響。除上述詩文作家以外,有一些少數民族人士所寫的套用文字,則和文人們不同。例如《周書·晉盪公護傳》所載宇文護的母親閻氏給宇文護的信及他的覆信,都比較接近口語。尤其是閻姬那封信中有一些少數民族語言,如“阿摩敦”等,信中寫家常瑣事及離亂中的遭遇,頗為細緻;兩封信都頗有感情。這種文字,雖不是專門的文學作品,卻是相當重要的語言文學史料。

配圖