原文

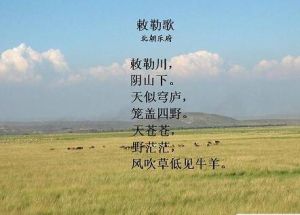

《敕勒歌》

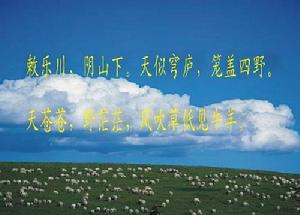

《敕勒歌》敕勒川,

陰山下。

天似穹廬,

籠蓋四野。

天蒼蒼,野茫茫,

風吹草低見牛羊。

注意:“見jiàn”應讀xiàn

注釋譯文

注釋

《敕勒歌》:敕勒(chì lè):種族名,北齊時居住在朔州(今山西省北部)一帶。

敕勒川:川:平川、平原。敕勒族居住的地方,在現在的山西、內蒙一帶。北魏時期把今河套平原至土默川一帶稱為敕勒川。

陰山:在今內蒙古自治區北部。

穹廬(qióng lú):用氈布搭成的帳篷,即蒙古包。

籠蓋四野(yǎ):籠蓋,另有版本作“籠罩”(洪邁《容齋隨筆》卷一和胡仔《苕溪漁隱叢話》後集卷三十一);四野,草原的四面八方。

天蒼蒼:蒼蒼:青色。蒼,青,天蒼蒼,天藍藍的。

茫茫:遼闊無邊的樣子。

見(xiàn):同“現”,顯露。

異版

“天似穹廬,籠蓋四野。”兩句作一句“天似穹廬蓋四野”。(成書於萬曆三年(1575)的王世貞《弇州山人四部稿》卷一百四十六中所看到的《敕勒歌》)

持此觀點的人有王世貞、胡應麟,王夫之、王士禎。其他史料證據有來源於清雍正十一年編就印行的《朔平府志》和雍正十三年刻印的《朔州志》。

譯文

譯文一陰山腳下啊,有敕勒族生活的大平原。

敕勒川的天空啊,它的四面與大地相連,

看起來好像牧民們居住的氈帳一般。

藍天下的草原啊,都翻滾著綠色的波瀾,

那風吹到草低處,有一群群的牛羊時隱時現。

譯文二

遼闊的敕勒平原,就在千里陰山下,天空仿佛圓頂帳篷,廣闊無邊,籠罩著四面的原野。天空藍藍的,原野遼闊無邊。風兒吹過,牧草低伏,顯露出原來隱沒於草叢中的眾多牛羊。

創作背景

《敕勒歌》的誕生時代,正是我國歷史上南北朝時的北朝時期。此時,今黃河流域以北基本在我國少數遊牧民族鮮卑族的統治之下。敕勒,在漢代時稱為丁零,魏晉南北朝時稱狄歷、敕勒,到隋朝時稱作鐵勒。因所用車輪高大,亦稱高車。《隋書》記載鐵勒各部分布於東至獨洛河(今圖拉河)以北、西至裏海(今裏海)的廣大地區,分屬東、西突厥。其漠北十五部,以薛延陀與回紇為最著。唐貞觀末,於東部鐵勒分設都督府、州,隸燕然都護府。”在秦漢時期,敕勒的祖先丁零居住在北海(今貝加爾湖一帶),它的南邊是匈奴,西南是烏孫。匈奴在冒頓單于統治時期,先後征服了很多部族,當時丁零也和其它周邊的部落一樣,遭受匈奴的奴役。不少丁零人被匈奴擄去作了匈奴的奴隸。在公元前三世紀末至公元後一世紀間,丁零不斷和匈奴進行武裝鬥爭。據《漢書.匈奴傳》中記載,公元前71年,匈奴單于領兵攻打遊牧與伊犁河上游流域的烏孫族,在返回途中遭遇大雪,平時被匈奴奴役的烏桓、烏孫和丁零乘機對匈奴進行襲擊,結果殺死了數萬匈奴騎兵。從此匈奴國勢大衰,被匈奴奴役的各族都擺脫了匈奴的控制。

公元一世紀中葉以後,匈奴由於統治階級內部鬥爭,分裂為南、北兩部。公元87年,丁零聯合南匈奴、鮮卑及西域各族共同夾擊北匈奴,北匈奴大敗,被迫西遷。東漢時,除大部分丁零人仍遊牧於貝加爾湖一帶外(這部分丁零人被稱作北丁零),一部分向西遷徙遊牧於伊犁河流域和阿爾泰山一帶(這部分丁零人被稱作西丁零),還有一部分丁零人南移,在今山西和河北境內有定州丁零、中山丁零、北地丁零等。“五胡十六國”時期,丁零人在中原一帶先後參加了各族統治者的混戰。後來,這部分丁零人後漸與其他民族融合。

《敕勒歌》

《敕勒歌》漢末魏晉時,又有很多的丁零族人南遷,這樣,富饒的漠南地區成為敕勒人遊牧的地區。當然大部分敕勒人還留在原來的牧地。當時敕勒人的遊牧地域東到貝加爾湖,西到土拉河、阿爾泰山一帶。當時,由於敕勒人造車業很出名,他們造的車車輪直徑最長者達1.4左右,超過了當地牛身的高度,與馬的身高相差無幾。這種高輪大車,可以在草茂而高,積雪深厚,且多沼澤的地區順利通行。所以當時南方人稱他們為高車。據記載,當時的鐵勒部落分布廣在大漠南北的9個地區,共有四十個不同名稱的部落。比較著名的部落有副伏羅部、斛律部、吐突鄰部、袁紇部、敕力犍部、幡豆建部等。

由於遊牧在北方的敕勒各部落日益強大起來,對當時的柔然和北魏統治階級構成了威脅。北魏統治階級曾多次攻打敕勒各部,這樣很多敕勒部落相繼歸附北魏。五世紀初,北魏王朝曾把貝加爾湖東部敕勒人數十萬落都遷徙到漠南一帶。使漠南一帶畜牧業發展很快。由於受漢族文化的影響,逐漸懂得了農耕。據記載,北魏文成帝時期,“五部高車合聚祭天,眾至數萬,大會走馬殺牲,游繞歌聲忻忻,其俗稱自前世以來無盛於此。”這樣空前的盛會,敕勒人乘著高車,唱著優美的牧歌,行進在草原,就是在今天看來,也是很壯觀之事。由於漠南地區當時主要是敕勒人聚居的地方,他們把漠南一帶成為“敕勒川”。著名的《敕勒歌》,是北齊時敕勒人的鮮卑語的牧歌,後被翻譯成漢語。

鑑賞評價

作品賞析

敕勒歌

敕勒歌這首詩具有北朝民歌所特有的明朗豪爽的風格,境界開闊,音調雄壯,語言明白如話,藝術概括力極強。宋詩人黃庭堅說這首民歌的作者“倉卒之間,語奇如此,蓋率意道事實耳”(《山谷題跋》卷七)。因為作者對草原牧民生活非常熟悉,所以能一下抓住特點,不必用力雕飾,藝術效果就很好。南北朝民歌具有顯著的差異,前者輕艷綺麗.委婉纏綿,一如江南少女,多情而溫柔;後者粗獷雄放,剛勁有力,恰似塞北健兒,勇悍率真,豪爽坦直。若用西洋美學概念來表示,前者屬於“優美”的類型,後者則更具“崇高”的傾向。這種審美趣味上的差異,究竟是怎么造成的呢䲁我們不妨從《敕勒歌》來作些分析,這對理解《敕勒歌)本身也是有意義的。敕勒是古代中國北部的少數民族部落,它的後裔融入了今天的維吾爾族.這首詩就是敕勒人當日所唱的牧歌。不過,北朝時敕勒族活動的地域不在今天的新疆,而是在內蒙古大草原上。

前四句是對他們的生活環境的詠唱。“敕勒川”,不知是今天的哪一條河流,而且即使在當時,也未必是一個固定的專名,恐怕只是泛指敕勒人聚居地區的河川罷了。陰山,又名大青山,坐落在內蒙古高原上,西起河套,東接內興安嶺,綿亘千里。敕勒人歌唱起他們所生活的土地時,就以這樣一座氣勢磅礴、雄偉無比的大山為背景。就具體的地理位置而言,這樣說未免有些含糊,但作為

詩的形象,一開始就呈現出強大的氣勢和力量。接下去,詩人又給我們描繪了一幅蒼茫遼闊的圖卷:在一望無垠的大草原上,滿眼青綠,無邊無際地延伸開去,只有那同樣遼闊的天宇,如同氈帳一般從四面低垂下來,罩住浩瀚的草原。如此風光,使人心胸開張,情緒酣暢。

作品評價

敕勒歌

敕勒歌“天蒼蒼,野茫茫”,仍然以渾渾浩浩的筆調寫景,但這已經是為下一句作背景了。“風吹草低見牛羊”是畫龍點睛的一筆,我們看到在蒼蒼茫茫的天地之間,風吹拂著豐茂的草原。時而在這裡,時而在那裡,露出遍地散布的牛群和羊群。畫面開闊無比,而又充滿動感,瀰漫著活力。詩沒有寫人,但讀者不會不意識到那遍布草原的牛羊的主人——勇敢豪爽的敕勒人。他們是大地的主人,是自然的征服者。只有他們,才能給蒼茫大地帶來蓬勃生機,帶來美的意蘊。在詩中,我們不但感受了大自然的壯闊,而更重要的,是感受了牧人們寬廣的胸懷和豪邁的性格。那是未被農業社會文明所馴服、所軟化的充滿原始活力的人性。

牧人歌唱

在文明發展的過程中,人不斷得到新的東西,也不斷失去原有的東西。因而,就像成年人經常回顧童年的歡樂,生活在發達的文明中的人們,常常會羨慕原始文明的情調。《敕勒歌》在重視詩的精美的中國文人中,也受到熱烈的讚美,原因就在於此吧䲁前不久,電影《紅高梁》大放異彩,歌壇“西北風”勁吹不息,也是類似的現象。但是,當江南人嚮往草原的壯闊的時候,草原上的人們又何嘗不嚮往江南的溫媚䲁人類的生活極其豐富,美感也同樣是豐富的。最可厭的態度,就是在各種不同的藝術風格之間,隨意拿一種來否定另一種。

《敕勒歌》是牧人的歌唱,而我們如今只能閱讀它的歌辭而無法欣賞它的曲調,實在遺憾。一個著名的傳說也許可以稍微彌補這一遺憾:據說,在公元646年,統治中國北部的東魏和西魏兩個政權之間爆發一場大戰,東魏喪師數萬。軍心渙散,主帥高歡為安定軍心,在宴會上命大將斛律金唱《敕勒歌》,群情因之一振。這個故事令人想像:《敕勒歌》的歌聲,該是多么雄壯豪放䲁又據史書記載,這首歌辭原是鮮卑語,很早就譯成了漢語。但斛律金是敕勒族人,他應該會用敕勒語唱。大約因為東魏貴族多為鮮卑人,他才用鮮卑語演唱。也就是說,這首古老的歌辭,是經過了兩重翻譯的。那么,最初的歌辭又是什麼樣的䲁真是令人神往。

學術研究

研究價值

《敕勒歌》在布局、結構、風格和表現手法上都有許多傑特之處。但這首詩的價值絕不僅僅在於文學方面,它也是民族文化間互相影響、南北詩風互相融合的實例;也是中華境內各族從征戰對抗走向和解交融的歷史見證,是一元主體、多元格局中華文化形成過程中的典型個案。其史學和文化學乃至民族學上價值絕不低於文學創作。

主要分歧

作者

關於《敕勒歌》一文的作者問題,主要有這樣幾種認識:斛律金所作或所唱;斛律金之子斛律光所作;高歡所作;民間或集體創作並廣泛流唱。

族屬和語言

《敕勒歌》的民族屬性和語言屬性是互相關聯的。在這個問題上,研究者主要有三種認識:鮮卑族或鮮卑語;敕勒族或敕勒語(維吾爾民歌);蒙古族或蒙古語(台灣省國小“國語”課本,“國立編譯館”第十一冊第十三課)。

描寫地域

對於《敕勒歌》描寫的遊牧地區,主要有三種觀點:內蒙古;山西;其他。

研究動向

《敕勒歌》景色

《敕勒歌》景色對於《敕勒歌》的學術研究眾多,涉及這首歌的創作背景,創作年代,創作故鄉,歌詞作者,歌詞語言,歌詞釋文,歌的科學價值,敕勒川的地望,歌與斛律金的關係,敕勒族的命運等方面。

有眾多學者在這些方面進行了有益的探索和研究,如:《內蒙古師院學報》1980年第3期,《河北師院學報》1981年第1期,《新疆社會科學》1984年第4期,《旅遊天地》1984年第1期,《學林漫步》第10輯(1985),《民族研究》1986年第1期,《內蒙古大學學報》1986年第2期,《歷史教學》1986年第7期,《新疆藝術》1987年第4期,《文史知識》1981年第1期及1988年第2期,《求索》1988年第4期,《地理知識》1989年第5期,《西北民族研究》1990年第1期,《北朝研究》1991年上半年刊(總第四期),《陰山學刊》1993年第1期,《光明日報》1983年4月12日“文學遺產”第582期,《呼和浩特晚報》1987年6月30日(第三版),王達津《〈敕勒歌〉小辨》(《光明日報》1983年4月12日),劉先照《千古絕唱〈敕勒歌〉》(《文學評論》1980年第6期),吳庚舜、侯爾瑞《關於〈敕勒歌〉的創作背景、作者及其他》(《河北師院學報》1981年第1期),永安《民族大融合的瑰寶——關於〈敕勒歌〉的產生和流傳》(《文學遺產》1987年第6期);周蒙、馮宇《雄渾質樸率真自然——〈敕勒歌〉論析》(《蒲峪學刊》1989年第3期)等。

![敕勒歌[南北朝時期民歌] 敕勒歌[南北朝時期民歌]](/img/7/752/nBnauM3X4IjNyATMzIDOwMzN0QTMwITOzEDMwADMwAjMwIzLygzLyUzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)