劇情簡介

回到生命中曾擁有過的那片海灘,阿涅斯·瓦爾達用一貫獨有的風格創造了一幅電影自畫像。她將電影片段、照片、紀錄畫面搬上舞台,充滿她獨有的幽默與情感。這是一段關於電影、記憶、曖昧與真實的心靈旅行:看見瓦爾達從一個舞台攝影師,成為新浪潮的先驅、獨立製片人、裝置藝術家;看見她與雅克·德米永志不渝的愛情、她提倡的女性主義,與她在古巴、中國、美國的旅行;看見她童年的生活、常去的海灘、鄰居、家人、她的貓,還有從市集買回來的二手物件……看似無關的片段,串連成一種對生命的溫柔珍視。讓我們跟著瓦爾達獨樹一格的驚人眼光,來看這個自由且充滿好奇心的女人,傳奇的生命軌跡。

影片視點

73歲時,瓦爾達迎來了她事業的又一個高峰,拍攝了紀錄片《拾荒者與我》(The Cleaners & I)。在這部帶著自傳意味的紀錄片裡,瓦爾達描繪了法國當今時代的拾荒者形象;同時,以第一人稱在鏡頭前有意勾畫出一幅關於“女拾荒者”——也就是瓦爾達自己的人生——她撿拾的是被人遺忘的記憶。這部實驗紀錄片在30個月內就拿下了大大小小30個獎項。瓦爾達的最新紀錄片《阿涅斯的海灘》,入圍08年維也納最佳競賽單元後摘獲2009年凱撒最佳紀錄片獎。幕後製作

《阿涅斯的海灘》

《阿涅斯的海灘》阿涅斯·瓦爾達出生於布魯塞爾,二戰中隨父母遷居法國,在那裡拍出了自己的處女作電影,後經人推薦認識了小成本電影《筋疲力盡》的製作人。當時瓦爾達在攝影方面已經小有成就。和許多本來就是電影評論家的新浪潮導演不同,瓦爾達自稱25歲之前也就看過不到10部電影。實際上,她的確不太關心電影語言、電影歷史這些專業電影人喜聞樂見的東西,而更加關注鏡頭裡的人群。

瓦爾達後來離開巴黎,到了洛杉磯,和很多天王影帝影后合作過,包括簡·伯金,桑德里納·伯奈爾。她嘗試了幾部把事實和虛構情節糅雜在一起的電影之後,從1990年開始就幾乎只製作紀錄片。影片處處可見當年瓦爾達履及之地,提醒觀眾這不是一部簡單的電影,而是瓦爾達的夫子自道。

這部電影給人的總體感覺,就像一位耄耋之年的老人在緩緩自述自己一生經歷。充滿機智樂天的敘述卻透露出敘述者的淡淡鄉愁。

【“我想變成一隻鳥”】

就好像是另外一種生命一樣,電影在瓦爾達的生活中一直扮演者不可替代的角色。在瓦爾達步入耄耋之年,她拿出了這部回顧自己一生從影經歷的紀錄片。一般意義上,很少有導演會將自己放在紀錄片裡加以表現,可是瓦爾達卻在影片裡這么做了。這並不是她本人第一次出現在自己的電影裡,在10年前的那部轟動歐洲的紀錄片《拾荒者》里,瓦爾達就開始了這樣的嘗試。她時常從機器後走到機器前,即使是在鏡頭後,她也有意在表現自己。

瓦爾達說:“我認為影片要有自己的特色,要能表現自己的觀點和看法,而且還要能長時間地上映。所以我選擇將我自己擺到台前。我想要像個旁人一樣來探究我的記憶,看看我到底做了什麼事情,那些事情是正確的,那些事情是錯誤的。我有時候想變成一隻鳥兒,飛到天上,這樣就能更清楚地看到我的記憶了。這樣的記憶對於我而言還是鮮活的,它們並沒有因為時間的流逝而漸漸褪色。我將我以前的那些影片重新剪輯到這部紀錄片裡的時候,我總會感覺到在銀幕上有一個年輕的男人——大概22歲,他評價這部電影:給你欲望,讓你快點變老,讓你急不可耐地到到很多年之後重看這些影片。我不認為我現在很老,我依舊覺得自己還是個新人,還是個先驅。”

【鏡頭裡的鄉愁】

《阿涅斯的海灘》

《阿涅斯的海灘》瓦爾達被人稱作“新浪潮之母”,其原因很簡單:在新浪潮運動開始之前,她拍攝了一部令人耳目一新,也讓眾多影評人抓不著頭腦的影片——《短岬村》。這部電影被喬治·薩杜爾稱為“法國新浪潮的第一部影片”,從此“新浪潮之母”的美譽就停留在了瓦爾達腦袋上。雖然瓦爾達預告了新浪潮的到來,可是她和新浪潮沒有多大聯繫。1990年,她的丈夫雅克·德米(法國著名導演)去世,在這之後,瓦爾達便專注於紀錄片的拍攝。

在這部紀錄片裡,瓦爾達放棄了事件線索和時間軸,轉而用一種“遊記”的角度遍尋瓦爾達當年拍攝電影的“外景地”。瓦爾達用手中的DV記錄了那些外景地現在的模樣和現在在那裡生活的人群。加之當年劇情片的穿插剪輯,全片的確散發出了一種“生活在影片”里的美感。

瓦爾達本人說:“這不僅僅是一部簡單的紀錄片,在某種程度上,這是我一生的總結。可能我以後再也不會拍故事片了,所以在這部電影裡,有我的愛情、有我的回憶,有我的青春,更有我的鄉愁。”

【導演筆記】

為什麼我在八十歲的時候突然想拍一部關於自己的電影自畫像?

這個想法是某天在南法海濱散步時冒出來的,我突然意識到這些不同的海灘影響了我的人生至深。海灘是一個線索,我選擇透過它們,來記敘我的朋友、家人、工作,以及人生中的枝微末節。

到了老年,很多人認為有必有重新細數自己的人生,蒙田的幾句話鼓舞了我執行這個拍片計畫,他說:“我曾經告訴我的家人及親友,他們總有一天會失去我(可能就在不遠的將來),他們也許可以在我的書里發現一些線索,關於我的幽默及人生境遇,更進一步找回那些關於我的回憶。”我的孩子及孫子願意跟我一起進到畫面里,跟我一起創造了夢想中的家庭場景。

朋友鼓勵我執行這個計畫,拍攝工作從我童年在比利時成長的海灘開始展開,內容除了重新攝製的畫面,還包括過去這些年來我的所有的創作。

《阿涅斯的海灘》

《阿涅斯的海灘》電影中所呈現的,是我一生工作與生活的片段,使用了一些過去出現在我電影或紀錄片中的畫面,也放了我的攝影作品,有在亞維儂藝術節為韋拉(Jean Vilar)拍的作品、還有在中國旅行與古巴革命時拍的紀實照片。這部影片是我做為一個導演、攝影師及視覺藝術家的人生風景縮影,用影像訴說自己的故事,比用文字來得更貼切。

然後還有我與雅克·德米的相知相守、我們的孩子、兩人一起的旅行,還有他的疾病及死亡。這一份愛如此偉大,是我生命的一部分,也跟我的導演生涯密切交織在一起。

◎電影場景

重建房子的庭院、鯨魚、我開的道具假車及塞特海灘上的裝置,皆由法蘭奇狄亞哥Frankie Diago設計,我們從《短角情事》開始就是工作夥伴,直到現在。

◎拍攝時與地

影片拍攝時間從2006年的8月一直到2008年6月,在世界各地很多不同的場景拍攝完成,包括比利時、塞特、洛杉磯威尼斯海灘、南法諾穆提島(Noirmoutier Island)及巴黎。為了更切合影片的主軸,我還在巴黎的街道上,布置了一個沙灘上的工作室,共運來六輛卡車的沙,傾倒在柏油路上。

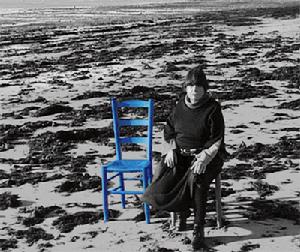

◎比利時海灘的鏡子們

電影的第一幕,我在海灘上放了數十面縱橫交錯、彼此映照的大鏡子,一群學生從沙丘間經過,這些鏡子反射了這些經過的人,北海強烈的風,也映照了我,一個電影自畫像的概念就清楚呈現出來了。在我的鏡子裡,我遇見其他人,我拍攝他們,了解他們,也欣賞他們。

◎塞特的船與水上競技

水上比力(Les Joutes),一種傳統的水上競技運動,在塞特盛行已久,每年的6月至9月,在運河上如火如荼地舉行。身穿白衣的比力者赤腳站在船頭,一手持盾一手持長槍,試圖將對方推下水。我就在塞特漁港長大的,常跟鄰居的漁民一起出去玩,早在1954年我就拍過這個活動,2007年我又回到這裡拍攝。曾經做過一個這樣夢,在一艘古老的帆船里,我從塞特航行到巴黎的塞納河,電影重現了這個夢中的場景。

《阿涅斯的海灘》

《阿涅斯的海灘》◎洛杉磯

洛杉磯是一個充滿衝突與矛盾的城市,但是住在那裡卻我感到快樂,人很難遠離矛盾而活。這裡有遼闊的海灘,面向著太平洋。傑克在好萊塢的電影工作室拍電影,我則在洛杉磯拍著記錄片。他的離開像一本傷心的小說。然後我一個人回到這片海灘,與老朋友相聚。

◎諾穆提島(Noirmoutier Island)

我在長長的海灘上走著,回想著生命中的愛與分享,面對著大海,這是一個適合安靜思考的地方。為什麼會想要在這個混亂的世界當一個電影導演?小島的生活與面海的窗戶、童年夏天的小遊戲…這些都啟發了我的電影靈感。1966年我想過要拍一部關於這裡的電影,但是計畫沒能成形,但是作為一個有美德的撿拾回收者,我把所有拷貝都保留起來,Christophe Vallaux設計了一個金屬結構的小屋,牆壁都由電影膠捲組成,我們蓋了一個電影愛好者專屬小屋!

◎現階段我的電影工作是?

從《南特傑克》之後,我就沒有拍過劇情片了,除了短片《飛逝的獅子》(Le Lion Volatil)之外。然後我一直從事紀錄片的拍攝工作,還用Video拍了一些短片,組成一個以心型馬鈴薯為主角的裝置藝術作品《馬鈴薯烏托邦》。在《艾格妮撿風景》中,我已經簡單的亮相過了,這一次,我把我自己放進電影裡,在《沙灘上的安妮》扮演我自己,中間穿插了一些人生風景的速寫,有時候身在電影裡,反而能更往後退一步,看清楚真實的心靈。

花絮

本片獲得了凱撒獎最佳紀錄片獎。

本片拍攝於2008年,那一年,瓦爾達正好80歲。很多影評人都認為本片是瓦爾達送給自己的生日禮物。

影片全片用DV拍成。瓦爾達認為這種“新機器”能記錄下生活中最細微的末節。

導演簡介

阿涅斯·瓦爾達 Agnès Varda

女, 生於1928年5月30日 ,比利時布魯塞爾

星座: 雙子座

阿涅斯·瓦爾達

阿涅斯·瓦爾達法國電影導演,21歲就開始在亞維儂藝術節擔任劇場攝影師,並前往古巴、西班牙等地從事紀實攝影。

1954年自編自導第一部劇情長片《短角情事》,故事背景發生在瓦爾達生長的法國地中海小港塞特(Sete),由亞倫雷奈操刀剪接,獨特的敘事結構及低成本的製片方式,被視為法國新浪潮的先聲。當時瓦爾達對電影了解得不多,對攝影器材也一知半解,但她對拍片的狂熱和旺盛的創作力,卻從一開始就令人驚艷。1961年的《克萊歐的五到七》是瓦爾達最廣為稱道的作品,以一種幾近真實的報導方式,追蹤因為害怕罹患癌症而遊走於巴黎街頭的女主角,重新發現自己與發現世界的過程。而後《幸福》和《無法無家》更確立她在世界影壇的地位。

1962年嫁給《秋水伊人》的導演雅克·德米,瓦爾達與德米是法國影史上最知名的導演夫妻檔,兩人鶼鰈情深,並育有兩子,1990年德米病逝,瓦爾達拍了宛如一部動人情書的作品《南特傑克》,溫柔凝視丈夫的童年,細數那些她不曾參與的成長經歷。

在50年的導演生涯中,瓦爾達共拍攝了33部作品,包括短片、劇情長片以及紀錄片。

影片欣賞

阿涅斯·瓦爾達

阿涅斯·瓦爾達2008年底,80歲的法國“新浪潮”教母阿格涅斯·瓦爾達完成了紀錄片《阿格涅斯的海灘》(以下簡稱《海灘》),片長107分鐘。這是一部自傳體紀錄片。

在瓦爾達這樣的年齡拍攝自傳影片,人們一般都會以為,這會是一部有著深刻思考、和她的年紀一樣厚重的作品,至少會談談當年他們這些左岸的藝術家是如何結集在一起追求藝術、成為“左岸派”的。但是,當影片開始,我們看見的是瓦爾達和一群年輕人搬著大大小小的鏡子走向比利時的海灘。當不同的鏡子折射出不同的人的臉以及周邊的環境時,想像破碎了,銀幕上呈現給我們的,是一個既現實又帶著一點夢幻感覺的場面,於是在這絢爛的場面里,我們被搞得眼花繚亂。你不會去追究,她為什麼要這樣開始,只是直覺地跟著她的生動的電影語言,一直走進她的童年。

拍攝這個場面的時候,他們特地選擇了比利時的海灘,把開場處理得別致一些,他們就可以用這個片段去法國藝術電視台申請基金。他們一邊拍攝一邊籌錢,用一百九十萬歐元完成了影片。影片公演以後,成本基本上回收。但是,這依然讓我吃驚,即使是這樣一個大導演,在法國還是要以申請基金的方式,在一點一點的努力中完成這些影片。

紀錄片經常以寫實的手法表達對時間的紀錄,在敘事語言的時態上,它總是被定義為現在進行時。而瓦爾達的《海灘》偏偏打破了傳統的紀錄片時態,當她把自己那股對生命的熱情與關注一股腦噴射出來時,她在時態和畫面的處理上是隨意的,有時用拼貼的手段,有時用搭出來的場景,像在拍攝故事片。有的時候,她直接走入正在演出的童年戲裡,一邊讓童年重現,一邊在那裡敘述。你幾乎來不及回味和判斷,而是隨著她的引領,義無反顧地走向另一種情緒。

這就是瓦爾達的敘述風格:熱情、真誠、自由。這個紀錄片像她以往的片子一樣,有大膽的實驗——任何一種電影的表現手段,都可能在她的影片裡出現,只要它符合影片的需要。這也像瓦爾達不斷提到的她的第一部故事片《短角情事》,從那時候開始,她就是一位不斷往外開拓的電影導演。她說,《短角情事》是福克納式的故事,兩段式結構,互不相干但在同時進行著的故事,它發生在一個漁村。那是瓦爾達童年記憶的發源地,她也是二戰時坐著漁船和父母從比利時遷徙到巴黎的。在紀錄片裡,瓦爾達坐在岩石邊上,慢慢地織補著漁網,這裡也許沒有什麼情節,但無疑帶來了一份情緒和懷念。

阿涅斯·瓦爾達

阿涅斯·瓦爾達在這部影片中,導演充滿感情地告訴我們,她的最愛就是她的丈夫——法國著名導演雅克·德米。他們1962年結婚,育有二子。雅克在1991年去世。過去人們都知道,雅克是因為患肺炎去世的,而在這部紀錄片裡,瓦爾達勇敢坦然地告訴大家,雅克患上了愛滋病。當雅克面對死亡時,他開始撰寫自己童年的故事,瓦爾達說:“這簡直是一部美麗的電影”。而雅克卻說,“只有你能完成它!”於是,瓦爾達和攝製組開始同死亡爭奪時間,搶拍《南特的雅克》,她希望雅克能看見這部片子的完成。這部影片終於在1991年09月17日完成,雅克在同年10月27日去世。

只是,我們還是感覺有點遺憾,對於左岸藝術家的友誼,她只是簡單地提到了一句:當戈達爾完成《筋疲力盡》的時候,投資方找到他,說你能不能再介紹一個像你這樣拍低成本藝術片的導演?於是,戈達爾就把瓦爾達介紹給他,就這樣,瓦爾達從圖片攝影變成了電影導演。瓦爾達從來沒有想成為導演,她只是想讓她的圖片會說話。現在,她的圖片說話了,說了很多。作為女性主義導演,她說得尤其有個性。

《海灘》有很多場面採用了非常先鋒的表現手段,通常會讓人產生做作的感覺,但是經瓦爾達之手,你能隨意地融入她營造的氛圍。這證明,技巧是不能模仿的。它一直存在,但如果沒有發自內心的感受,任何技巧都不管用。

《海灘》的大多數鏡頭是用高清攝像機拍攝的,偶爾有些鏡頭是35毫米膠片拍攝的,它們混雜一起,產生了迷茫的效果,以唯美的手段回顧了瓦爾達的一生。瓦爾達的情緒和情感展現了她充滿生命力的平民氣,親切、真誠和樸實。她用她的美麗,模糊了紀錄片與劇情片的界限,開拓出一片新的天地。相關連結漫步在《阿格涅斯的海灘》;瓦爾達:回憶是一片海灘;DV時代的“新浪潮之母”。

評論

不管什麼時候,親愛的瓦爾達都是那個可愛的、機靈的、甚至還有幾分俏皮的小老太太。她總是這么樂觀和好奇,她的自傳式紀錄片和她早期的作品一樣,讓人忍俊不禁。

——《芝加哥太陽報》

在影片裡,瓦爾達沒有展示自己是如何拍電影的,她展示的是自己如何生活的,如何看待周遭的世界,如何去理解人類。

——《洛杉磯時代》

在看似隨意的鏡頭中,瓦爾達用一部自己拍攝的紀錄片對自己的一生進行了“開玩笑”式的俏皮的總結。這個老太太越來越像個孩子。

——《舊金山紀年報》