作品概述

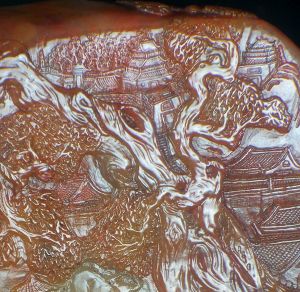

藝術作品《榕樹下》是用一塊大小為9.5㎝×9.5㎝×2.0㎝的掘性都成坑石來雕刻的,掘性杜陵石石質脂潤,微透明,色澤豐富,作品巧妙地利用色彩,以初山微

藝術作品《榕樹下》

藝術作品《榕樹下》畫雕獨特的技法刻畫了柱根相連,柱枝相托,枝葉擴展,有著數百年樹齡的古榕樹,這種榕樹在被稱為“榕城”的福州有數千棵,它們經歷過戰火紛飛的年代,經成過無數次強颱風襲擊,依然葉茂如蓋,四季常青。透過濃蔭蔽天的古榕,作品其一面精細地雕刻了于山景觀,而另一面則把烏山豐富的歷史積澱展現在我們面前。古榕下一幅牧牛圖把我們的思緒引向三百年前福州市郊農民生活場景,給我們留下深遂的思索空間…

創作背景

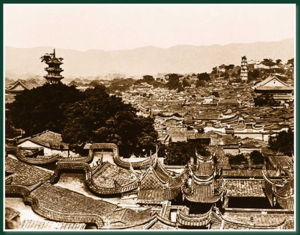

于山、烏山遙相呼應(古照片)

于山、烏山遙相呼應(古照片)福州城內于山、烏山、屏山“三山”鼎峙,閩江宛如綠帶穿城而過。史載,五代梁開平二年閩王王審知擴建城池,將風景秀麗的于山、烏山、屏山圈入城內,形成了福州“山在城中、城在山內”的獨特風貌。“三山一水”成為榕城主要標誌,故福州亦稱“三山”。

福州植榕,古已成風。特別是北宋時期,太守張伯玉倡導“編戶植榕”,“滿城綠蔭,暑不張蓋”,使福州又有了“榕城”的美稱。榕樹四季常青、枝榮葉茂、雄偉挺拔、生機盎然,榕樹和福州結下了不解之緣。

夏日的福州,晚飯後入睡前的那段時光是最熱鬧的。在福州于山、烏山榕樹下,那裡幾乎每夜都有人在吹拉彈唱。總覺得二胡、笛子、琵琶合奏出的樂音,會在夏夜裡織出一片清涼的古韻,會同遮天蔽日巨大的榕樹,為我的心田遮陰納涼。

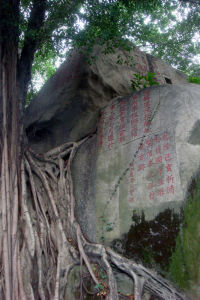

于山古榕

于山古榕福州城內三山鼎立,處於市區,進出方便,山不高,登頂容易,總覺得那是造物主專門賜給福州人用來散步的。我常去散步的烏山、于山,樓閣崢嶸,樹茂花艷,還有許多古遺蹟,尤其那參天榕樹不由得讓你產生創作的靈感。來這裡散步,可從於山這面坡上登頂,穿過雄偉挺拔榕樹林,在九仙觀處看宋、元、明、清歷代碑刻,而後登上于山頂,但見樹木參天,古榕盤根錯節,蔚為壯觀。俯瞰福州全景,一覽無遺。

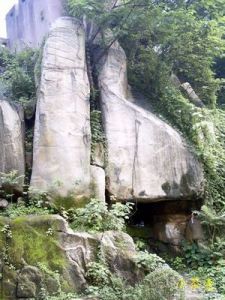

或從烏山的東南麓烏山路拾級登山,行數十步就到天香台。向西折為沖天台,元代詩人薩都剌吟詠“晚涼上烏山,置酒天章台”,過天章台,攀上一小峰,峰上有“霹靂岩”。此石分裂成兩半,中留縫隙。

烏山峰上有“霹靂岩”

烏山峰上有“霹靂岩”沿石板路步至向陽峰,可眺望台江、倉山景色。從向陽峰轉北,可達凌霄台。宋代書法家蔡襄曾寫下《登凌霄台詩》,詩中有"締結青雲上,登臨滄海濱……子夜先看日,陰崖得後春,三山空鎖碎,萬落自埃塵……",描述烏山的峭拔挺秀,同時也說明數百年前福州南台還是一片曠野。

山再小也有自己的基本高度。整天在市區的樓屋間穿來穿去,陷身於沒完沒了的俗務,我們很需要把自己稍稍墊高,離天空近幾分,這樣可能會看清自己的所在,不至於迷失得太遠。幸運的是我們身邊就有這樣的山,它們總是以自己的低調與堅毅,讓我們懂得怎樣拋去心頭的輕狂與虛妄,使自己的步子更為堅實。

作為一座古城,福州是一本意蘊無窮的書。書中所有的字所有的標點,也許你都讀過,但這未必意味著你懂得這個城市。悟出一本好書的妙處,往往是在天長日久的隨意翻動之中。散步在給我心靈放鬆的同時,也讓我在不經意間發現這座城市的更多內蘊。生活的詩情與處世的智慧,也在這樣的不經意間得到了。

福州是出產壽山石的故鄉,又稱“榕城”,但我們卻極少見用壽山石雕刻的榕樹景觀。也許雕刻榕樹太耗時了,也許榕樹那柱根相連,柱枝相托的形態很難用雕刻形式來表現吧,但做為福州人、做為雕刻者有責任和義務來完成這一使命!

為了能雕刻出榕樹來,創作者用了很多時間去特製細微的刻刀,極其耐心地一刀一划刻出樹葉、挖出根須…該作品於1998年創作完成。

《榕樹下》藝術作品精心刻畫“千年古榕”,雄偉挺拔的榕樹下有亭有閣以及當年福州郊區一帶的生活場景…

作品基本信息

【名稱】榕樹下

藝術作品《榕樹下》

藝術作品《榕樹下》【材質】掘性都成坑石

【規格】9.5㎝×9.5㎝×2.0㎝

【技法】微畫雕

【作者】初山

【年代】1998年

【編碼】S360

【收藏】現收藏在初山文化藝術工作室

作品賞析

榕蔭古韻

福州城內于山、烏山、屏山“三山”鼎峙,閩江宛如綠帶穿城而過。史載,五代梁開平二年閩王王審知擴建城池,將風景秀麗的于山、烏山、屏山圈入城內,形成了福州“山在城中、城在山內”的獨特風貌。“三山一水”成為榕城主要標誌,故福州亦稱“三山”。

福州植榕,古已成風。特別是北宋時期,太守張伯玉倡導“編戶植榕”,“滿城綠蔭,暑不張蓋”,使福州又有了“榕城”的美稱。

榕蔭古韻

榕蔭古韻走在福州街頭,到到處是盤根錯節古榕樹,榕樹便成為福州古城風貌特徵之一,這些榕樹冠大幹粗,枝葉繁茂,四季常青,它在水邊霸踞一方,在懸崖峭壁挺立招展,它不畏寒暑,不怕颱風,數百年來一直陪伴著這座城市蓬勃叢生,蓬勃叢生,福蔭一代又一代生活在這裡人。位於福州國家森林公園內的這株千年古榕被譽為福州第一大榕,樹高20米,樹冠地面投影面積達1330多平方米,蔚為壯觀。相傳,北宋冶平年間,三位武官在此練武時植下這株榕樹。每當春回大地之時,古榕約有一半樹冠首先萌芽,待老葉子逐漸落光,另一半樹冠則新葉初萌,形成層次分明、色彩不一的怡人景象。

然而在盛產壽山石的福州,我們卻很少見到雕刻榕樹的藝術品,據說,因為榕樹樹冠擴展很大,呈廣卵形或傘狀,且具奇特板根露出地表,宛如柵欄.有氣生根,細弱懸垂及地面,入土生根,形似支柱;枝葉稠密,濃蔭覆地,雕刻作品難度極大且十分費時。作品“S360掘性杜陵石《三百年前話榕城》”敢冒天下之大不諱,不惜費時耗工,用特製的刻刀為我們刻成了幾棵古榕樹,在畫面上留下了三百年前的活標本,有過多少代人在此納涼,又有多少文墨客在此吟詩作賦…

仰看天宇近,俯嘆塵境窄

仰看天宇近,俯嘆塵境窄

仰看天宇近,俯嘆塵境窄于山位於福州市區東南五一廣場北側。戰國時期有于越族居此,故名。相傳漢代有臨川何氏九兄弟在此山修仙煉丹,又名九仙山。最高處是為鰲頂峰.于山現存有萬歲寺、戚公祠、大士殿、定光塔(白塔[福州市])以及自宋至近代的摩崖題刻百餘處。山上樹木參天,古榕盤根錯節,蔚為壯觀。俯瞰福州全景,一覽無遺。

出戚公祠大門,迎面是峙立於懸岩的吸翠亭。亭東有廓然台,宋朱熹曾在此觀天,並寫五律《寄題九日廓然亭》,中有“仰看天宇近,俯嘆塵境窄”、“寧知廓然處,初不從外得”等詩句。

大士殿在古代是福州城中的百官遙拜皇帝地方,現為福州市博物館。大士殿東鄰“護國寺”,西接“真龍庵”。定光塔坐落在於山西麓的定光塔寺旁,是一座高41米的七層八角型白塔,白塔原名報恩定光多寶塔,是閩王王審知為其父母薦福,於唐天祐元年(904年)建造的。歷經千餘年依然屹立在白塔寺旁。

從定光塔寺大殿東邊石徑,可以登上于山第一峰補山。山腰有一方形的萬象亭,亭畔岩石盤立,重疊成趣。椅欄西望,烏山聳翠,古塔峭拔。南宋詞人辛棄疾在任福州知州兼福建安撫使時,重陽登九仙山,有《西江月》一詞:“貪數明朝重九,不知過了中秋,人生能得幾多愁,只有黃花依舊。萬象亭中把酒,九仙閣上扶頭,城鴉啼罷醉方休,細雨斜風時候。”

作品從榕蔭下向于山仰望,採用“深遠”透視法,“自山前而窺山後”,你自山前沿著曲曲折折、高高低低的小路深入山中,峰迴水轉,每行每遠,危岡幽谷,每遠每異,樓台亭閣,每看每異。透過濃密的枝葉,把上述古蹟一一呈現在我們眼前,更顯三百年前之于山古韻幽雅。

晚涼上烏山,置酒天章台

烏

晚涼上烏山,置酒天章台

晚涼上烏山,置酒天章台山又稱烏石山、與于山、屏山鼎足而立。唐天寶八年(749年),唐玄宗敕名為“閩山”。宋代熙寧年間,郡守程師孟又以此山可與道家蓬萊、方丈、瀛洲相比,便改其名為“道山”。後程師孟延請福州前任太守兼福建路兵馬鈴轄、“唐宋八大家”之一的曾鞏作《道山亭記》。一時洛陽紙貴,馳名遠播。烏石山怪石嶙峋,林壑幽勝,天然形肖。素有"蓬萊仙境"的美稱。烏塔位於烏石山東麓,與于山白塔遙遙相對,原名“崇妙保聖堅牢塔”。塔為八角七層,通高三十五米,每層塔壁均有浮雕佛像,共有四十六尊。是福州歷史文化名城的標誌性建築。它的前身系唐貞元十五年(公元七九九年)所建“淨光塔”。千百年來屢次被毀又屢屢重建。

從山的東南麓烏山路拾級登山,行數十步,就到天香台。向西折,為沖天台,台旁還有宋程師孟的篆書石刻"沖天台"三字。"沖天台"畔有兩方夾峙的大岩石,岩頂橫著一塊天然條岩,這就是"天台橋"。此橋奇險,據說只有"肯捨身"的人,才能登得上去。

順台階再行數十步,就是道山亭。此亭也是程師孟所建,並立了道山亭題刻。從道山亭沿石崗西下,至天章台。這是元代詩人薩都剌吟詠“晚涼上烏山,置酒天章台”詩句的所在。篆書天章台三字石刻依然躍於石上,道勁有力。過天章台,攀上一小峰,峰上有“霹靂岩”。作品畫面引導我們沿石板路步至向陽峰,眺望台江、倉山景色。從向陽峰轉北,可達雙峰夢,雙峰夢山巔有兩塊巨石伏地,遠望如兩人沉睡於幻夢之間。兩石之後有凌霄台,凌霄台是烏石山的最高點,台面寬廣,可容數百人。舊時重陽節,人們便在此登高、放風箏。宋代書法家蔡襄曾寫下《登凌霄台詩》,詩中有"締結青雲上,登臨滄海濱……子夜先看日,陰崖得後春,三山空鎖碎,萬落自埃塵……",描述烏山的峭拔挺秀,同時也說明800年前福州南台還是一片曠野,故登烏山可觀日出和望閩江激流風帆。

作品中一老者正坐在烏山凌霄台旁,遙望著榕城的湖光山色,他在想些什麼呢?也許這位三百年前的古人感嘆這座古都“千古興亡、百年悲笑”,而一時登臨吧!

古榕下,一幅牧牛圖

三百

古榕下,一幅牧牛圖

古榕下,一幅牧牛圖年前,榕城很多街道還只是零星散布在水田、園地之間,常可見到農夫背著犁耙趕著水牛橫街而過。由於可耕水田較少,種植山地的番薯成為他們的主食之一。耕牛是農家重要勞動力,耕牛有水牛和黃牛兩種,水牛力氣巨大,拉動耕犁較有力,故比黃牛更貴重。宋朝刑法對私自宰牛或盜牛處以極重的刑罰,這刑罰一直沿用到耕地的農具廣泛採用機動車後。福州有句俗話形容品行不端的人:“小時偷蔥,長大盜牛”,說明盜牛是很大的罪。

農家能擁有一頭牛便在當時算“富足”之家了,更多的農戶因租不起耕牛就只好用人力來拉拖犁耙以翻耕田園。

水牛皮厚,被毛短而稀疏。汗腺不發達,因而熱的調節機能差。性喜水,常在池塘中浸泡、打滾,藉以散熱。畫面上展現一農天坐古榕蔭下看護著在水塘里浸泡的一隻水牛,看來這水牛剛犁耙歸來,池塘水不深,水牛顯得很疲態。

有首民謠為耕牛抱不平呢:

誰不說咱苦耕田,

吃草乾活還挨鞭。

哪是情願做勞役,

緣於鼻子被人牽。

三百年前舊榕城

三百年前舊榕城 作品-底部

作品-底部作者簡介

初山,出生於福州馬尾朏頭村,現已退休居福州市鼓樓區。八十年代開始便致力於微觀雕刻藝術的研究,走出一條用現代畫技巧來表現文化、歷史、社會、人生和科普知識的初山微畫雕技法。題材廣泛,寓意深刻,每個作品都流露出鮮明的個性。其作品文化底蘊深厚,深受藝術愛好者推崇和喜愛。近期作品有《三山繾綣幾千秋》、《歲月雕》、《虎踞龍盤話古城》 、《閩都八面對》 、 《白牡丹養生瓶》和《情系閩江》等。