作品創作背景

福州城內于山、烏山、屏山“三山”鼎峙,閩江宛如綠帶穿城而過。史載,五代梁開平二年閩王王審知擴建城池,將風景秀麗的于山、烏山、屏山圈入城內,形成了福州“山在城中、城在山內”的獨特風貌。“三山一水”成為榕城主要標誌,故福州亦稱“三山”。

福州植榕,古已成風。特別是北宋時期,太守張伯玉倡導“編戶植榕”,“滿城綠蔭,暑不張蓋”,使福州又有了“榕城”的美稱。

“三坊七巷”文化源於福州歷史文化街區“三坊七巷”。其基本格局形成於唐代後葉,到明清時期特別是清代中葉發展到了鼎盛,坊坊相連、巷巷相通,粉牆黛瓦、布局嚴謹、房屋精緻、匠藝奇巧,被譽為“明清古建築博物館”、“中國城市裡坊制度的活化石”。福州許多名垂青史的名人,也都出自“三坊七巷”或與之密切相關,其間蘊涵的厚重的歷史人文氣息,集中展示了福州閩都文化博大精深、沉潛沖和的底蘊。 然而這些史料只片言隻語散記在某些書籍中,對近代福州景觀所留存下來的照片或畫稿也所見不多。

“三百年前舊福州”歷史畫卷

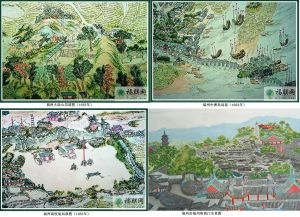

“三百年前舊福州”歷史畫卷大約300年前的一個夏秋時節,有位畫家從高處俯視當年的福州城,憑著一種想像,用丹青繪下了他所"看"到的福州景觀。這幅現存荷蘭阿姆斯特丹博物館,由漢學家魯克斯先生複製的歷史畫卷看到,那時的福州城像一隻巨大的海馬盤踞在閩江北岸,面對著東海;繁華的倉霞、大廟、中亭街構成海馬巨大的肚子、身軀,城內的三山兩塔像海馬的頭,鎮海樓是它頭上的冠或角,南校場(今天的五一廣場)是海馬的大眼睛,從水部門經南校場東邊延伸到南公園的街市像是海馬長長的嘴。此畫大約作於康熙二十二年(1683年)之後。史書記載:1686年秋,有四艘荷蘭船停泊在連江之定海。此畫右側閩江鴨姆洲之北有一艘懸掛著彩色條紋旗的番船停泊,船上有洋人手執長筒單眼望遠鏡眺望閩江以東……

從那以後創作者在閒暇時便走訪福州大街小巷,以尋覓那時代留下的“舊福州”蛛絲馬跡……

夏日的福州,晚飯後入睡前的那段時光是最熱鬧的。即使是整日在家裡泡空調的人,也往往要打開家門,往室外走出。波映柳拂的西湖公園,自然吸引很多人的腳步。在西湖樓,在西湖荷亭,那裡幾乎每夜都有人在吹拉彈唱。總覺得二胡、笛子、琵琶合奏出的樂音,會在夏夜裡織出一片清涼的古韻,為人們的心田遮陰。

福州西湖位於西北部湖濱路的,處臥龍山下,西晉太康三年(282年)郡守嚴高所鑿,方圓十數里。宋詞人辛棄疾《賀新郎•三山雨中游西湖》詞中贊曰:“煙雨偏宜晴更好,約略西施未嫁”。明謝肇制《西湖晚泛》贊:“十里柳如絲,湖光晚更奇”。可見三百年前福州西湖柳絲泛綠,桃花似火,榕樹遮天。清康熙四十一年(1702年)建湖心亭。碧波如鏡的湖面接天蓮葉、映日荷花,煞是好看。

從台江碼頭到洪山橋,臨江的那條步道常是人們散步的好地方。那裡江中有座涼亭里,江上不時有船隻掠過,往上掠去的,會把我心緒牽引到上游大山深處;往下掠去的,又把我的心緒牽引到不遠處的東海。這裡的江水是隨著潮汐升降的,海上的潮起潮落,也會在江岸兩邊留下深深淺淺的印記,也留下數百年來榕城許多可歌可泣的歷史故事。

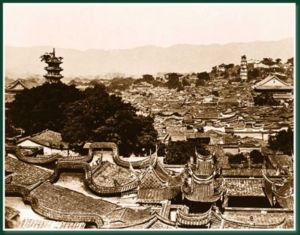

白塔、烏塔歷歷在目

白塔、烏塔歷歷在目福州城內三山鼎立,處於市區,進出方便,山不高,登頂容易,總覺得那是造物主專門賜給福州人用來散步的。烏塔、白塔遙遙相對。從烏山的東南麓烏山路拾級登山,行數十步就到天香台。向西折為沖天台,元代詩人薩都剌吟詠“晚涼上烏山,置酒天章台”,過天章台,攀上一小峰,峰上有“霹靂岩”。此石分裂成兩半,中留縫隙。

沿石板路步至向陽峰,可眺望台江、倉山景色。從向陽峰轉北,可達凌霄台。宋代書法家蔡襄曾寫下《登凌霄台詩》,詩中有"締結青雲上,登臨滄海濱……子夜先看日,陰崖得後春,三山空鎖碎,萬落自埃塵……",描述烏山的峭拔挺秀,同時也說明數百年前福州南台還是一片曠野。

山再小也有自己的基本高度。整天在市區的樓屋間穿來穿去,陷身於沒完沒了的俗務,我們很需要把自己稍稍墊高,離天空近幾分,這樣可能會看清自己的所在,不至於迷失得太遠。幸運的是我們身邊就有這樣的山,它們總是以自己的低調與堅毅,讓我們懂得怎樣拋去心頭的輕狂與虛妄,使自己的步子更為堅實。

經常出去散步,終於悟出福州是個值得散步的地方。這裡不只是水能傳情,山可親近,那些至今留存下來的古街古巷,也會不時向我們投來溫存的目光。曾經孕育出許多時代精英的三坊七巷,它的夜晚也和尋常街巷一樣從容平淡。走進民居深處,那裡的巷子因為窄小而顯得悠長,拐彎的時候不經意撞見一個氣質如蘭的女子,她拖出的身影也會把我的眼球拖去好遠。有時我還去上杭路,那裡有一段細小的古巷,地上鋪的依然是當年的卵石與青石板,讓自己的腳板在上面輕輕拍打,感覺那是在與古人通電。現代社會有太多的消夜方式,但總有那些戀舊的老福州,不改當年的喜愛與痴迷。他們怡然自得的神情告訴我,幸福未必是花樣翻新的獵奇與刺激,內心裡有所繫念,有所堅守,寂寞也熱鬧,孤獨也泰然。

作為一座古城,福州是一本意蘊無窮的書。書中所有的字所有的標點,也許你都讀過,但這未必意味著你懂得這個城市。悟出一本好書的妙處,往往是在天長日久的隨意翻動之中。散步在給我心靈放鬆的同時,也讓我在不經意間發現這座城市的更多內蘊。生活的詩情與處世的智慧,也在這樣的不經意間得到了。

創作《三百年前話福州》藝術作品的欲望越來越強烈,做為福州人,何不把三百年前之榕城用立體畫面再現出來,為福州這段歷史留下一些印跡呢?

1996年開始收集資料,歷經二年時間反覆擬稿,終於於1998年創作完成了《三百年前話福州》微畫雕作品。作品用散點透視構圖法鳥瞰三百年前之榕城,力圖展現當年福州人文景觀和福州郊區一帶的生活場景…

作品簡介

簡介

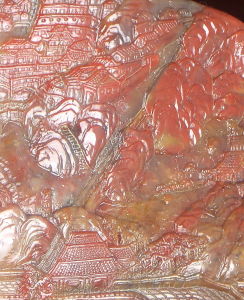

藝術作品《三百年前話福州》是利用杜陵石豐富色彩,參考《福州府志》等有關史料和現存荷蘭阿姆斯特丹博物館的“三百年前舊福州”歷史畫卷,並經三年時間實地考證,力圖用微畫雕方式再現當時榕城全貌,把三百年前舊榕城的諸多人文景觀以立體畫面栩栩如生地呈現給讀者。

藝術作品《三百年前話福州》另面

藝術作品《三百年前話福州》另面 藝術作品《三百年前話福州》一面

藝術作品《三百年前話福州》一面作品基本信息

【名稱】三百年前話福州

【材質】杜陵石

【規格】11.0×15.5×5.0cm

【技法】微畫雕

【作者】初山

【年代】1998年

【編碼】M264

【收藏】該雕品現收藏在初山文化藝術工作室

作品賞析

光依玉樹秋相媚,開尊明月滿西湖

光依玉樹秋相媚,開尊明月滿西湖

光依玉樹秋相媚,開尊明月滿西湖福州西湖位於西北部湖濱路的,處臥龍山下,西晉太康三年(282年)郡守嚴高所鑿,方圓十數里。宋詞人辛棄疾《賀新郎•三山雨中游西湖》詞中贊曰:“煙雨偏宜晴更好,約略西施未嫁”。明謝肇制《西湖晚泛》贊:“十里柳如絲,湖光晚更奇”。可見三百年前福州西湖柳絲泛綠,桃花似火,榕樹遮天。清康熙四十一年(1702年)建湖心亭。碧波如鏡的湖面接天蓮葉、映日荷花,煞是好看。

宋丞相趙汝愚在西湖建澄瀾閣,先是子城有九樓,今皆不可考,獨西湖樓遺址猶存水滸。明徐中行《西湖對月東遊》詩:“千山雨後片雲無,一棹風前興不孤。入座詞人高北斗,開尊明月滿西湖。光依玉樹秋相媚,寒照冰心病欲蘇。此地夜遊經幾度,未知何客得驪珠。”

今日西湖樓那裡幾乎每夜都有人在吹拉彈唱。總覺得二胡、笛子、琵琶合奏出的樂音,會在夏夜裡織出一片清涼的古韻,為我的心田遮陰。

滿城綠蔭,繁花不斷

滿城綠蔭,繁花不斷

滿城綠蔭,繁花不斷 福州,別稱榕城。治平二年(1065年),張伯玉移知福州,即令編戶浚溝七尺,植榕綠化。數年後,“綠蔭滿城,暑不張蓋”。

福州氣候適宜,溫暖濕潤,繁花不斷,四季常青。在這片繁華似錦的熱土上,古榕雖老根蟠結,卻翠色依然,和福州這座有著幾千年歷史的古城一起勃發著生命的綠色!

數百年來,福州市郊山地曾普種茉莉花和向日葵,福州茉莉花茶為最著名的產地之一,而福州的葵花子也常當做禮品被旅居海外華僑帶到世界各地,福州人愛種玫瑰花,幾乎家家戶戶院子裡都種植著玫瑰。謝肇淛《集越山庵》詩曰:“嚴城高控萬松間,草結團瓢竹映關。一片落花林外路,數聲啼鳥雨中山…”。

明府城殘牆,當年頗為壯觀

明府城殘牆,當年頗為壯觀

明府城殘牆,當年頗為壯觀現存五一廣場北的明府城殘牆,當年頗為壯觀。是它將福州城區與城南茶亭(今福州茶亭公園)、洋頭口的城郊景色斷分開。灰色的城牆從西向東一字兒擺開8座敵樓馬眼,如同8個衛士;南門城樓,連同左右翼樓組成寧越門的瓮城結構。以南門到鎮海樓為中軸,一左一右各有兩根旗桿,刁斗連同周邊的衙署建築,表明這是侯官、閩縣兩個縣治,分別位於現在的道山路和花園路附近。城內三山兩塔突現眼前,烏石山上突出的是凌霄台上的幾塊巨石,形同"桃瓣李楞";于山上突兀著鰲頂峰,峰旁是大士殿建築群,以及今已不存的熒星祠;屏山上鎮海樓被放大了好幾倍,簡單幾筆便勾出其外貌特徵。有趣的是烏石塔,300年前便向西傾斜了十幾度。南校場的地理位置與現在的五一廣場沒有太大差異:北靠城牆,南臨東西河,東接水部門邊的一條大街;今天的省體育館當時是一座麒麟牆,南校場中心的旗桿有兩個燈龕相襯;還有坐北朝南的檢閱台、關王廟等。

明王恭建譙樓鎮海樓,為防倭寇入侵

三百年前福州北門屏山鎮海樓

三百年前福州北門屏山鎮海樓

明 王恭建譙樓鎮海樓

明 王恭建譙樓鎮海樓屏山(今闢為屏山公園)是福州三山之一,越王時在山麓建故都,所以又名越王山。宋代詩人陳軒詩曰:城裡三山古越都,樓台相望跨蓬壺;有時細雨微煙罩,便是天然水墨圖。明初,福州時有海患。為了防禦倭寇的入侵,也為了城市的發展,明洪武四年(1371年)駙馬都尉王恭負責砌築石城,稱為福州府城。府城北面跨屏山,南繞于山、烏山。城牆東、西、南三面依宋代的外城遺址修復。建福州府城時,王恭先在屏山頂修建一座譙樓,作為各城門樓建造的樣本,稱為樣樓。樣樓是重檐歇山頂的雙層城樓,高約20米,是當時福州最高的建築物,成為城正北的標誌。當年登樣樓可以望見大海,所以又名鎮海樓。登樓可遠瞰閩江口乃至東海。過去海船夜航進閩江口,都以此樓為航標。清代謝章鋌在《重建鎮海樓記》中說:且夫樓以鎮海名,意在樓,實在海。嗟呼,海風叫嘯,海水飛揚,登斯樓也,其忍負中流砥柱之心哉。鎮海樓屢遭毀,幸亦屢獲重修。憑樓南望,于山、烏山交護左右,白塔、烏塔掩映其上,蔚為春花競艷,秋月留香,南門之秀氣鬱然鍾焉。復引目延眺,閩江清波橫漾,若玉帶蜿蜒,東注向海,時有漁舟唱晚,洋舸遙徠,江海之豪氣廓然蘊焉。

台南側米芾的全閩第一江山碑在林中隱現

台南側米芾的全閩第一江山碑在林中隱現

台南側米芾的全閩第一江山碑在林中隱現 今已融入福州四中校園的大廟山越王台、高台和石階,以及台上祀神碑是當年重要景觀,台東的登高石依稀可見,台南側米芾的"全閩第一江山"碑在林中隱現。大廟山西南,江洲上特有的吊腳屋是南國水鄉居民的生活區。石構的白馬橋、木築的彬德橋點綴著澤國的韻味。大廟山東南連著中亭街的是一大片商貿繁華區,這便是今天正在改造的倉霞棚屋區。作為交通要道的龍嶺頂石階將倉霞碼頭與洋中亭驛道連線通往吉祥山北麓。在這片景區中彩氣山、張真君廟、染布埕尚歷歷在目。

吉祥山、橫山、文山、金斗山等幾座小山包,以及吉祥山上的武聖廟(1931年因開公路拆除)是三百年前福州的重要地段。許多文史書都說台江找不到橫山,只知在橫街、橫巷附近。從魯克斯先生複製的景觀圖上看,橫山就在吉祥山之南,是一座黃土坡,大街越山而過。大街兩旁種植番薯和少量水田,生活在那時代的福州人幾乎一年中有大半年以番薯為主食,生活十分清苦。

中亭街、大橋頭街區商貿繁榮

清康熙開海禁後,街區商貿繁榮

清康熙開海禁後,街區商貿繁榮 中亭街、大橋頭街區商貿繁榮從元代建萬壽橋、江南橋便已開始。伴著中外舟楫,枕著閩江流水,石構大橋人挑擔、抬轎、騎馬、行走、垂釣,有的還撐著油紙傘,這裡分明是一幅"清明上河圖"景象。從畫面上可看出,那時的中洲島是炮台,灰色的城堡森嚴壁壘,旌旗飛揚。從拱形小橋到大橋之間還有一座紅色的中亭,立於街的西側;小橋頭也有一小亭,大橋頭有一座紅色高大的橋頭亭。大橋頭西側,大約在今天的第十三中學北面沙洲和綠地之間,有一座用竹籬笆圍起的亭閣式建築。

今天的南公園附近有一地名稱河口,明朝中期為方便海上貿易開鑿人工運河,河口一帶始有新港。清朝康熙年間開海禁後,儘管這裡對外貿易十分繁華,但沿街一帶仍流浪著許多苦力和乞丐。畫面上可看到江中停泊著幾艘番船。路通橋、小萬壽橋,以及橋附近的阿育王塔是當年較為繁華的區域。古驛道通往吉祥山構成今天國貨路原始面貌。從南公園通水部門的道路西側便是柔遠驛。

相關評論

1、藝術評論家陳篇祖在一篇文章中寫道:“…石的正面,西向風光:近處林木蔥鬱,烽火台掩映其中,從山上俯視,由近及遠,柳岸歸舟,雲水茫茫,遠山一抹;石的背面,南向風光:依次是觀梅亭下的滔滔江水,江南橋,中洲島,萬壽橋,彼岸古城堞,再遠處是三山雙塔。這件作品能勾起福州人溫馨的回憶。…”

2、現代藝術家、詩人徐林在《福州贊》詩中描述了這段人文歷史。

《福州贊》

這裡有榕樹,

這裡有玫瑰,

這裡有向日葵,

這裡,冬天的草地還開滿鮮花。

這裡的老人跟榕樹一樣健壯,

這裡的姑娘像玫瑰那般美麗,

這裡孩子的眼睛比向日葵更明亮,

這裡,人們的智慧開放著有如鮮花!

創作者簡介

初山,出生於福州馬尾朏頭村。八十年代開始便致力於微觀雕刻藝術的研究,走出一條用現代畫技巧來表現文化、歷史、社會、人生和科普知識的初山微畫雕技法。題材廣泛,寓意深刻,每個作品都流露出鮮明的個性。其作品文化底蘊深厚,深受藝術愛好者推崇和喜愛。代表作有《神女峰雕》、《三山繾綣幾千秋》、《歲月雕》、《人生難得一知音》、《十朝都會南京城》和《四方異頸養性瓶》等。